Bukarest oder Bangalore?

Bukarest oder Bangalore? Der Markt für IT-Offshoring wächst auch in Deutschland kontinuierlich, stimuliert durch die Kostenvorteile, die aus vergleichsweise niedrigen Lohnkosten für gut ausgebildete Fachkräfte resultieren. Wohin Unternehmen auslagern, ist weniger wichtig, als allgemein angenommen wird.

Seit einigen Jahren rücken Nearshore-Standorte in den neuen EU-Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in Russland, Weißrussland und der Ukraine verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. Denn mittlerweile finden sich hier zahlreiche Unternehmen, die wie ihre indischen Mitbewerber über langjährige Erfahrungen sowie eine beachtliche Liste von Referenzkunden und -projekten verfügen und ihre Prozesse und deren Management an internationalen Normen ausgerichtet haben. Als großes Plus der Länder Mittel- und Osteuropas werden die geografische sowie kulturelle Nähe zu den westeuropäischen Märkten und teilweise deutsche Sprachkenntnisse aufgeführt. Nicht nur für Unternehmen des deutschen Mittelstands sind Nearshore-Standorte deshalb eine interessante Alternative. Die Standortvorteile, die Indiens Erfolg im IT-Bereich mitbegründen, wurden seit Beginn der wirtschaftlichen Liberalisierung und Marktöffnung des Landes zu Beginn der 1990er Jahre systematisch entwickelt. Eine wichtige Rolle spielte die indische Regierung, die für geeignete institutionelle Rahmenbedingungen sorgte, wie beispielsweise eine weit reichende Liberalisierung des internationalen Handels und strikte Copyright-Vorschriften für den IT-Bereich. Darüber hinaus wirkten die Errichtung von Technologieparks, der Ausbau der Kommunikationsnetze aber auch die Steuerbefreiung für exportierte IT-Dienstleistungen, die bis Ende 2009 gilt, exportfördernd.

Hohe Lohnsteigerungen, hohe Fluktuation

Indien verfügt über gute Hochschulen, die eine große Zahl an Ingenieuren ausbilden. Das Ingenieurstudium ist überwiegend auf vier Jahre ausgelegt, während die meisten anderen Studiengänge eine dreijährige Ausbildungszeit vorsehen. Dementsprechend hat das Ingenieurstudium ein hohes Ansehen bei indischen Schülern und deren Eltern. Der hohe Andrang in diese Fächer führt zu einem äußerst kompetitiven Selektionsprozess. Die Arbeitsmarktchancen für junge Ingenieure sind vergleichsweise gut und die Einkommen höher als in anderen Bereichen. Die NASSCOM, der indische Verband der IT-Unternehmen, ist bei Regierungsentscheidungen in hohem Maße beteiligt. Ihre Marketingaktiviäten haben sicher einen beachtlichen Beitrag zur Vermarktung Indiens als Softwareproduzent beigetragen. Mit den hohen Wachstumsraten der Branche sind auch Probleme verbunden. Im Branchendurchschnitt sind jährliche Lohnsteigerungen von 20 bis 30 Prozent zu verzeichnen. Damit wachsen die Lohnkosten deutlich schneller als in den Nearshore-Standorten. Weiterhin ist die Fluktuation bei Fachkräften mit erster Berufserfahrung sehr hoch. Die Verkehrsinfrastruktur kann den bevorzugten Städten wie Bangalore mit dem rasanten Wachstum nicht Schritt halten. Büroflächen werden bereits knapp und Hotelpreise sind entsprechend der Nachfrage überdurchschnittlich gestiegen. Mittel- und Osteuropa ist kein homogener Wirtschaftsraum. Die Lohnkostenunterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind beträchtlich. Während das Lohnniveau in den neuen EU-Staaten mit Ausnahme von Rumänien und Bulgarien überwiegend höher ist als in Indien, gilt das nicht für Russland, Weißrussland und die Ukraine. Auch hier finden sich an vielen Standorten Hochschulen, die eine hochqualifizierte Ausbildung gewährleisten. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Gemeinsam ist den Ländern, dass die staatliche Förderung des IT-Bereichs allerdings weit hinter Indien zurück bleibt. In einer empirischen Analyse der Offshore-Softwareentwicklung von 119 deutschen Unternehmen, die von der AIF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde, konnten mit Hilfe einer Clusteranalyse drei Gruppen von Unternehmen identifiziert werden: Die erste Gruppe besteht aus 41 Unternehmen, die mehrheitlich Großunternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten sind und überwiegend mit Indien arbeiten. Sie haben im Durchschnitt eine ein- bis dreijährige Erfahrung im Offshore-Development. Für die Hälfte der Unternehmen der ersten Gruppe ist neben der Kostenersparnis das spezifisches Know-how und die Verringerung der Zeit bis zur Marktreife wichtig. Die Offshore-Zusammenarbeit ist mehrheitlich projektorientiert. Sie realisieren weit überwiegend Kostenersparnisse von 10 bis 29 Prozent im Vergleich zu einer Softwareentwicklung in Deutschland.

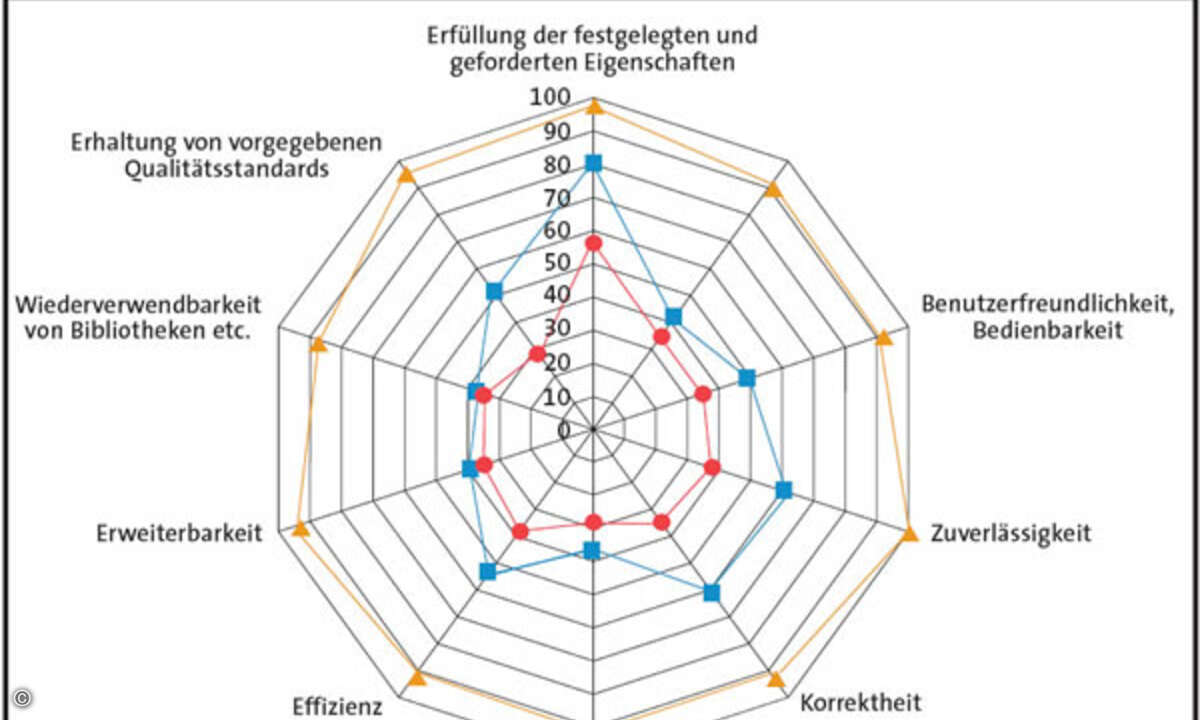

Unterschiedlich zufrieden

Die zweite Gruppe besteht überwiegend aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die vorwiegend mit Nearshore-Standorten zusammenarbeiten. Sie haben die kürzeste Erfahrung im Offshoring. Die Zielsetzung der zweiten Gruppe ist klar und eindeutig auf Kostenersparnisse fokussiert. Andere Ziele spielen keine Rolle. Die Mehrheit der Unternehmen realisiert Kostensenkungen von 20 bis 40 Prozent. Die Unternehmen der dritten Gruppe verfügt über die längste Erfahrung mit drei und mehr Jahren im Durchschnitt. Diese Gruppe ist weder durch eine vorherrschende Unternehmensgröße noch durch den Offshore-Standort eindeutig gekennzeichnet. Sie charakterisieren die Offshore-Partnerschaft als strategisch. Über 40 Prozent arbeiten mit einem eigenen Tochterunternehmen am Offshore-Standort zusammen. Diese Gruppe erzielt die höchsten Kostenersparnisse von mehr als 30 Prozent. Vergleicht man die Zufriedenheit mit der Qualität der gelieferten Software zwischen den Unternehmen der einzelnen Gruppen (siehe Abbildung 1, S. 32), so fallen die deutlichen Unterschiede auf. Während die Unternehmen der dritten Gruppe bei allen Qualitätskriterien sehr hohe Zufriedenheitswerte verzeichnen, ist die Zufriedenheit der anderen beiden Gruppen deutlich geringer. Es kann festgestellt werden, dass die erzielten Kostenvorteile mit deutlichen Qualitätseinbußen einhergehen. Dies ist bei der zweiten Gruppe, die von KMU geprägt wird, die überwiegend in Nearshore-Standorten tätig sind, noch deutlicher der Fall als bei Gruppe 1, die überwiegend aus Großunternehmen besteht, die mit Indien zusammenarbeiten. Allerdings erzielen die Unternehmen der ersten Gruppe, wie erwähnt, niedrigere Kosteneinsparungen als die Unternehmen der Gruppe 2.

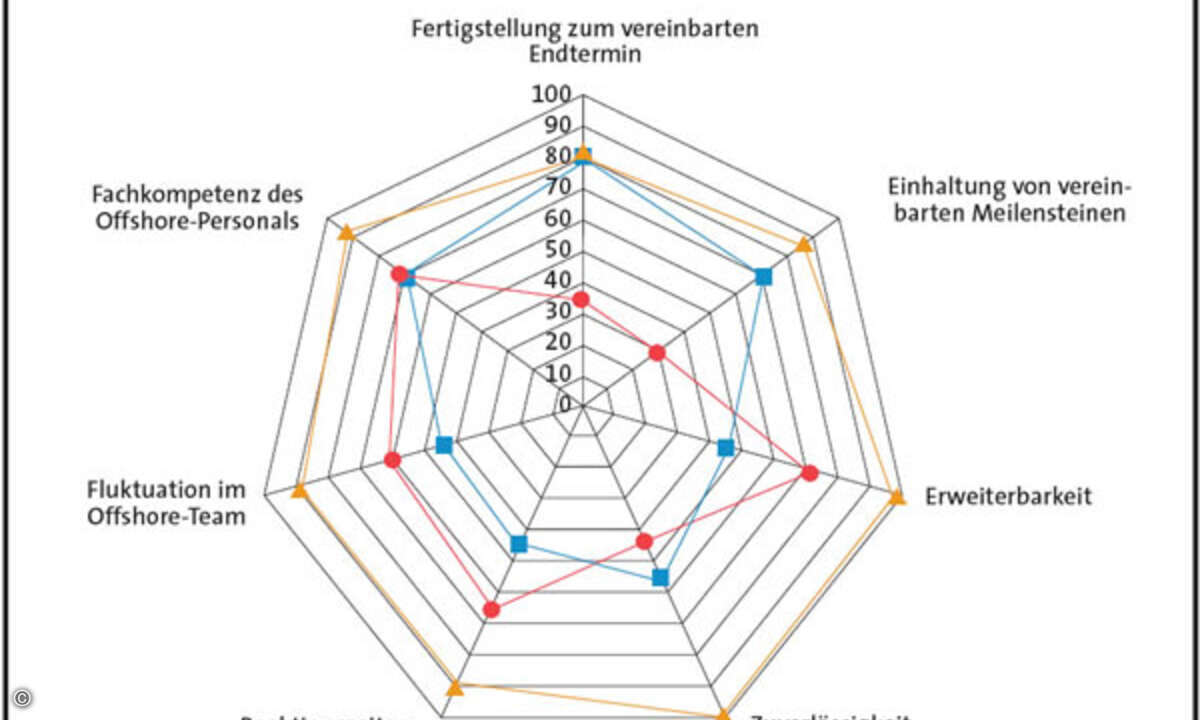

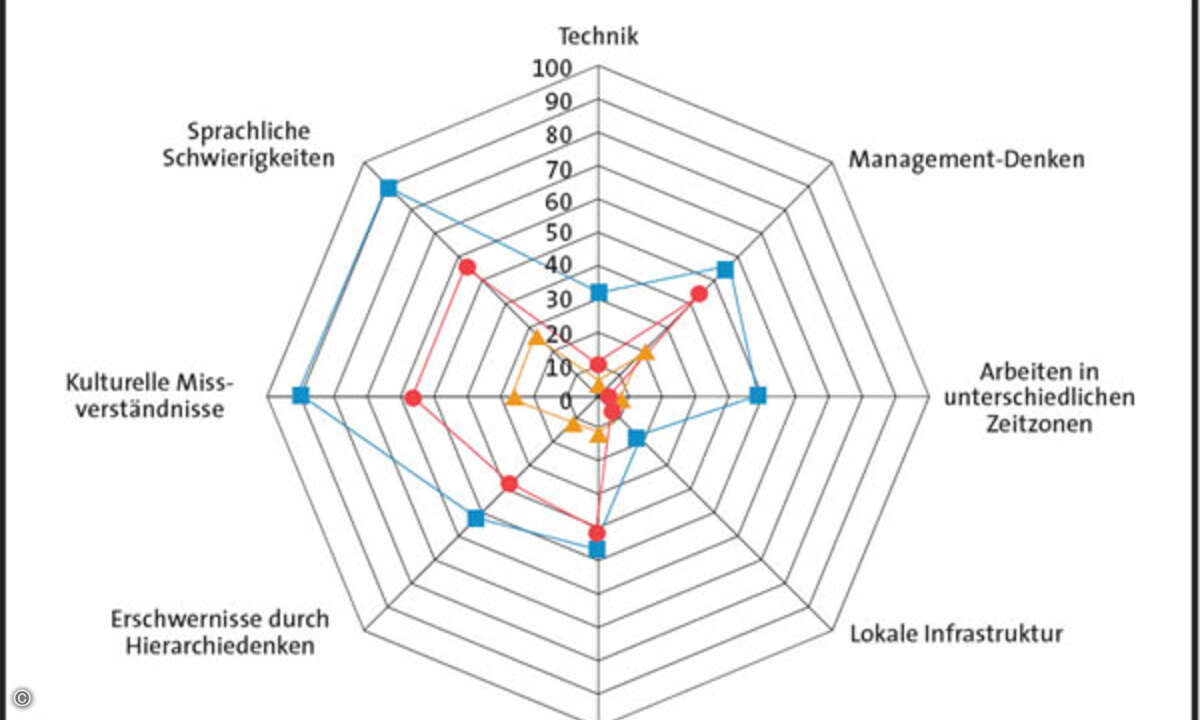

Strategische Partnerschaft zahlt sich aus

Bei der Zusammenarbeit zeigt sich ein ähnliches Bild. Wiederum sind die Unternehmen der Gruppe 3 am zufriedensten. Im Vergleich zwischen den Gruppen 1 und 2 sind die indischen Anbieter bei der Einhaltung von Zeitvorgaben deutlich zuverlässiger als die Nearshore-Anbieter. Letztere sind besser erreichbar, es gibt deutlich weniger Fluktuationsprobleme und die Reaktionszeiten sind kürzer. Die Probleme in der Zusammenarbeit sind bei den Unternehmen der Gruppe 1 am stärksten ausgeprägt. Probleme ergeben sich insbesondere aufgrund von interkulturellen und sprachlichen Schwierigkeiten, aber auch durch das Hierarchiedenken der indischen Partner. Projektmanagementprobleme sind an beiden Standorten zu verzeichnen. Demgegenüber haben die Unternehmen der Gruppe 3 kaum Probleme bei der Offshore-Zusammenarbeit. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Offshoring-Standort allein keinen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellt. Entscheidender für den Erfolg eines Off- beziehungsweise Nearshore-Projektes ist neben der Zielsetzung und der Erwartungshaltung auch der Stellenwert, den das Projekt im auslagernden Unternehmen einnimmt.

Prof. Dr. Regina Moczadlo, Studiendekanin MBA in International Management, Hochschule Pforzheim