Datenbanken sind relational

Datenbanken sind relational Datenbanksysteme sind heutzutage ausgereift, aber die Entwicklung geht weiter. Mehr und mehr Informationen werden dort gespeichert.

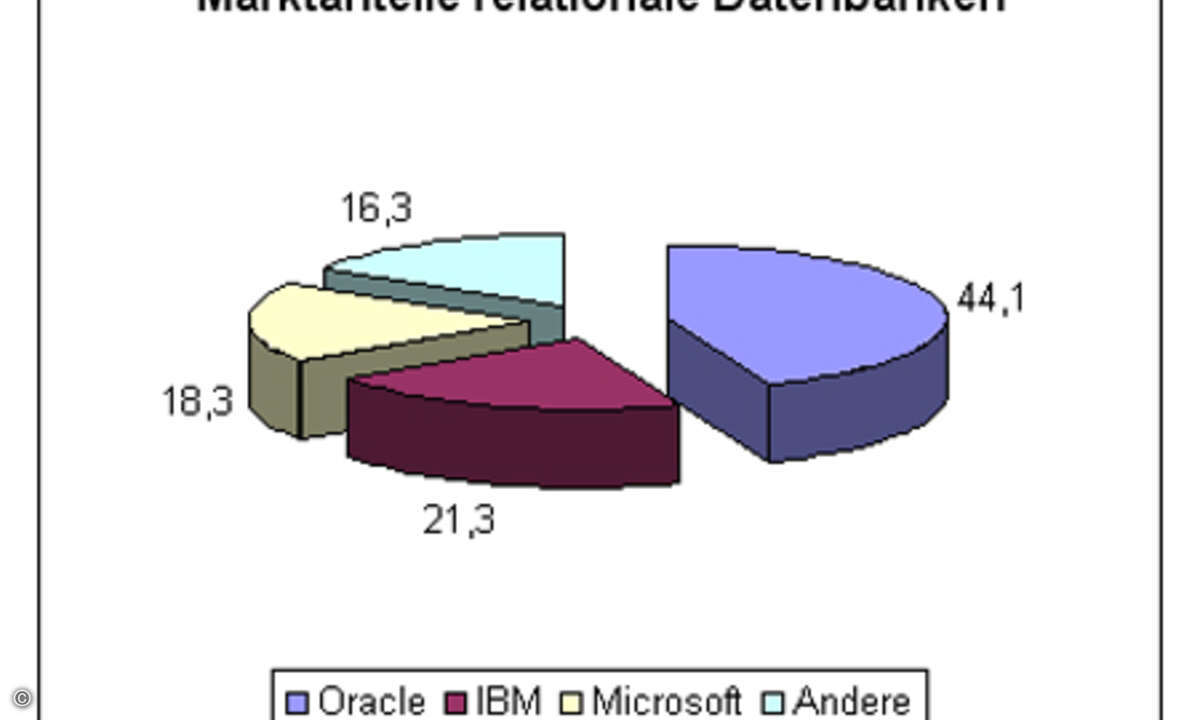

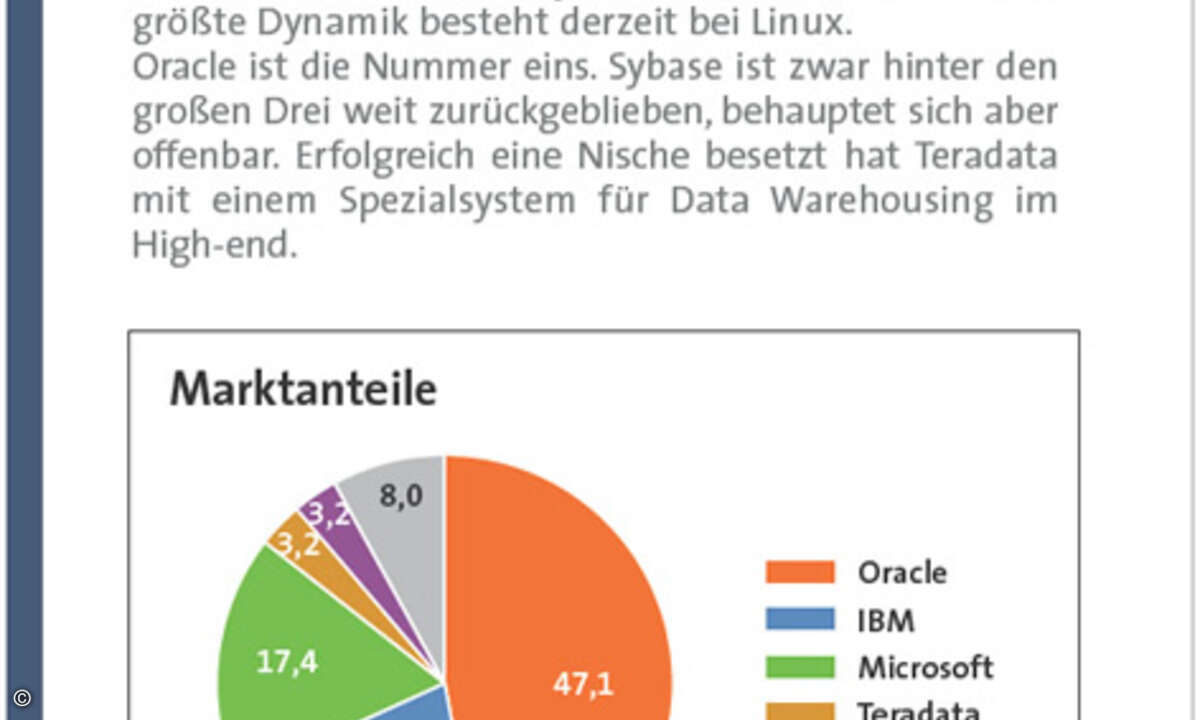

»Das relationale Modell hat sich als das beste herausgestellt. Es ist am flexibelsten und lässt sich am einfachsten handhaben«, betont Noel Yuhanna, Analyst bei der Marktforschungs- und Beratungsfirma Forrester. Diese Systeme speichern Daten und deren Beziehungen zueinander in Form von Tabellen, die bestimmte Regeln im Hinblick auf Konsistenz und Ökonomie erfüllen. Diese Regeln hat einst der Informatiker Edgar Codd in Diensten von IBM aufgestellt. Zur Bearbeitung der Tabellen haben die Hersteller die Structured Query Language (SQL) geschaffen und standardisiert. Zwar wurden relationale Systeme schon in den 70er Jahren definiert und auch implementiert, doch »so richtig abgehoben haben diese Produkte erst vor etwa zehn Jahren«, erinnert sich Donald Feinberg, Analyst bei dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner. Bis dahin hatten für geschäftskritische und größere Anwendungen hierarchische Datenbanksysteme wie IMS von IBM dominiert, eingesetzt auf Großrechnern. »Auch heute sind noch 60 Prozent der Geschäftsdaten weltweit auf Mainframes«, weiß Yuhanna. Teilweise sind sie dort inzwischen schon in relationalen Systemen, meist einer Variante der Produktlinie DB2 von IBM. Bis vor zwei Jahren kam Microsofts SQL Server lediglich für kleine Abteilungsanwendungen in Betracht, bestätigen Feinberg und Yuhanna. Mitte der 90er Jahre hatte Microsoft die Technologie von Sybase gekauft, um spät, aber doch noch in den Datenbankmarkt einzusteigen.

Objekte und XML als Trends In den 90er Jahren traten objektorientierte Datenbanken wie Gemstone oder Objectstore an, die sich ganz an den Konzepten objektorientierter Programmiersprachen ausrichteten. Doch sie blieben auf wenige Nischenanwendungen beschränkt. Die Idee, Datentypen im Sinn objektorientierter Programmiersprachen frei definieren zu können, fand trotzdem Eingang in die etablierten relationalen Datenbanksysteme. Der Hersteller Informix übernahm seinerzeit den Anbieter Illustra, gegründet von dem Datenbank-Professor Michael Stonebraker, und setzte frühzeitig und vehement auf diese Technologie – was ihn jedoch seine Selbständigkeit kostete. 2001 übernahm IBM den ins Trudeln geratenen Konkurrenten für rund eine Milliarde Dollar. In den letzten Jahren sind die objektorientierten Konzepte bei den Datenbanken in den Hintergrund getreten. Stattdessen stehen Erweiterungen für XML im Fokus. Mit XML lassen sich im Prinzip Informationen jeder Art äußerlich beschreiben, besonderes Interesse haben Texte gefunden. Um XML-Strukturen, die hierarchisch aufgebaut sind, in relationalen Datenbanken abzulegen, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. So können die Informationen in Tabellen verteilt oder in maßgeschneiderten Strukturen abgelegt werden. »XML wird allmählich tatsächlich eingesetzt«, weiß Analyst Feinberg. Wurden anfangs Spezialdatenbanken wie Tamino von der Software AG dafür verwendet, so sind mittlerweile die führenden relationalen Datenbanksysteme ebenfalls geeignet.

Umfassendes Informationsmanagement Für manche Anwendungen mögen Datenbank-Grundfunktionen ausreichen. In diesem Bereich haben Open-Source-Produkte Fuß gefasst, am bekanntesten und verbreitetsten ist MySQL. Außerdem kommen hier wartungsarme und gut einbettbare Produkte von Anbietern wie Progress oder Intersystems öfter zum Zug. Die Entwicklung bei den Datenbanken am eindrucksvollsten vorangetrieben haben in den vergangenen zehn Jahren jedoch die Hersteller IBM und Oracle. »Von 1997 bis 2002 haben wir das relationale Datenbanksystem im Hinblick auf Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Administrierbarkeit verbessert«, berichtet Bernhard Spang, weltweit Director Data Server Market Strategy bei IBM. 2002 bis 2007 ging es dann darum, das Thema Informationsmanagement über die reine Aufbewahrung kaufmännischer Nutzdaten hinaus zu betrachten und die Software-Palette zu erweitern. 2005 übernahm IBM für 1,1 Milliarden Dollar den Anbieter Ascential, der auf Werkzeuge zur Datenintegration und zur Befüllung von Data Warehouses spezialisiert war. Im Jahr darauf verleibte sich der IT-Riese für 1,6 Milliarden Dollar Filenet ein, einen der Marktführer bei Dokumenten-, Content- und Workflow-Management. In den nächsten Jahren will IBM im Rahmen einer serviceorientierten Architektur Information on Demand im umfassenden Sinn Wirklichkeit werden lassen.

Cluster und Archivierung Günther Stürner, Vice President Server Technology bei Oracle in Deutschland, erinnert sich an das Jahr 1997 so: »Damals begann der Internet-Boom und wir hatten das Datenbanksystem Oracle 8i, das bereits darauf ausgerichtet war.« Hinzu gekommen waren damals auch Trigger für Datenbankprozeduren sowie objektorientierte Konzepte für vielfältige Datentypen. Außerdem unterstützt Oracle seitdem das Betriebssystem Linux. 2001 kam dann die nächste Hauptversion auf den Markt: Oracle 9i. Damals begann die Integration von XML auf objektrelationaler Basis. Außerdem können seitdem im Rahmen sogenannter Real Application Clusters (RAC) mehrere Rechner auf dieselbe Datenbank zugreifen, sodass Skalierung und Ausfallsicherheit zunehmen. In der 2004 ausgelieferten Version Oracle 10g wurde diese Technologie weiter ausgebaut. Im Juli diesen Jahres wird die neueste Version vom Stapel gelassen: Oracle 11g, die mit einem Diagnostic Framework die Suche nach Fehlern erleichtern und per Flash-back Datenarchivierung unterstützen soll. Die Content-Management-Software des unlängst für 440 Millionen Dollar übernommenen Anbieters Stellent wird künftig auf der Oracle-Datenbank aufsetzen.

Performance und Administration Wie geht es weiter mit den Datenbanken? Für Yuhanna sind Automatisierung und Management in absehbarer Zeit die wichtigsten Themen. Auch Feinberg sieht die Vereinfachung der Verwaltung als wichtigen Trend. Außerdem steigen die Anforderungen an die Verfügbarkeit immer weiter. Zur Beschleunigung und Skalierung in Data-Warehouse-Lösungen haben Appliances Chancen, meint er: Kombinationen aus Hardware und Software, wie sie etwa Hewlett-Packard anbietet. Bislang sind die Datenbanken für transaktionale und analytische Anwendungen normalerweise getrennt, doch zunehmend wollen die Unternehmen auch zeitnahe Informationen auswerten, was ein technologisches Zusammenrücken erwarten lässt: durch die Datenbanksysteme selbst oder durch ausgefeilte Zusatzwerkzeuge. Zwar hat es immer wieder Firmen gegeben, die mit neuen Datenbanktechnologien auf sich aufmerksam gemacht haben: etwa für schnellere Abfragen durch Datenhaltung im Arbeitsspeicher (zum Beispiel Times Ten) oder durch besondere Datenstrukturen für schnellere Analysen (zum Beispiel Sand oder Panoratio). Doch wurden derartige Technologien dann früher oder später auch bei den großen Datenbanksystemen eingeführt – durch Eigenentwicklung oder durch Akquisition. »Das relationale Modell ist flexibel genug, um andere Technologien aufzunehmen, die noch entstehen werden«, resümiert Donald Feinberg.