Den Wandel intelligent gestalten

Den Wandel intelligent gestalten Erfolgreiche Transformationsprozesse im Business Process Outsourcing fordern den Menschen und stellen ihn in den Mittelpunkt. Wer das missachtet riskiert den Projekterfolg nachhaltig.

Konzentration auf das Kerngeschäft, schlankere und qualitativ hochwertigere Prozesse, hohe Kostenersparnisse: Die vielen Vorteile des Business Process Outsourcings (BPO) sind hinlänglich bekannt. Doch wie gehen Geschäftsprozesse am besten vom Kunden zum Dienstleister über und was ist hierbei zu beachten? BPO weitet IT-Outsourcing-Dienste durch die Übernahme ganzer Geschäftsprozesse konsequent aus – beispielsweise Einkauf, Buchhaltung, Rechnungsschreibung, Druckausgabe und Marketing. Das Auslagern dieser Aktivitäten stellt nur bedingt Anforderungen an die Technik, jedoch viele an die Personalübernahme. Dies gilt für das auslagernde Unternehmen genauso wie für den Dienstleister. Relativ unkompliziert verlaufen noch Übergänge der IT-Abteilungen, da diese in allen Betrieben bereits ähnliche Kulturen aufweisen. Schwieriger wird es für andere Fachabteilungen, da BPO für sie deutlich signifikantere Veränderungen bedeutet. In der ersten BPO-Phase ist der Weg das Ziel. Hier steht noch nicht die vollständige Integration in die Firmenkultur des Providers im Mittelpunkt. Stattdessen sind bei der Transition kreative und flexible Lösungen des Providers gefordert. Dabei muss er die betriebswirtschaftlichen Fakten auf beiden Seiten im Auge behalten und mit diesen Rahmenbedingungen einen zufriedenstellenden Übergang für alle Beteiligten erreichen. Dazu gehören die betroffenen Personen, ihre betrieblichen Vertreter, das Management und die neuen Kolleginnen und Kollegen im aufnehmenden Unternehmen. Letztere sind schließlich für die kulturelle Integration verantwortlich.

Drei Phasen des Übergangs Grundsätzlich existieren in der täglichen Praxis von BPO-Projekten vielfältige Möglichkeiten, um Mitarbeiter, Prozesse und Vermögenswerte zu übernehmen. Betrachtet man diese etwas genauer, kristallisieren sich drei Phasen für die Transition heraus. Dies sind der »Current Mode of Operation«, der »Transition Mode of Operation« und der »Future Mode of Operation«. Entlang dieser drei Phasen verläuft die sogenannte »Intelligente Transformation«, die vor allem den Menschen beim Veränderungsprozess begleitet. In der ersten Phase, dem »Current Mode of Operation«, wird das Projektteam aufgebaut. Hier kommt es auf die richtige Zusammensetzung aus Mitgliedern und Know-how an. Ein detaillierter Projektplan legt den Grundstein für alle weiteren Phasen. Da das BPO-Vorhaben zu diesem Zeitpunkt erst startet, gelten für den Betrieb der IT-unterstützten Geschäftsprozesse noch die bislang beim Outsourcer bestehenden Service Level Agreements (SLAs). In der »Transition Mode of Operation« übernimmt der Provider dann die Geschäftsprozesse mitsamt der Verantwortung für alle vertraglich vereinbarten Output-Größen. Aufgrund seiner hohen Komplexität verläuft der Übergang allerdings nicht in einem Schritt, sondern in kleinen »verdaubaren Happen«. Zuerst konsolidiert der Dienstleister im Normalfall die IT-Systeme. Dies ist für die meisten Provider ein seit Jahren immer wieder gleicher Standardvorgang. Parallel werden die Menschen in die neue Organisationsstruktur eingegliedert. Dies bedeutet häufig auch eine geographische Zusammenlegung von Standorten. Dabei muss der Provider auf länderspezifische Vorgaben achten und diese umsetzen. Um Kosten für den Kunden zu senken, realisiert der Dienstleister im Zuge der Transition weitestgehend standardisierte Prozesse. Denn erst wenn sich die Abläufe für mehrere Kunden in gleicher Weise durchführen lassen, erzielt der Provider Skaleneffekte und effiziente Workflows durch einen großen Erfahrungsschatz.

Prozesse werden laufend verbessert Der »Future Mode of Operation« bezeichnet schließlich den Zielzustand: Die im Vertrag festgelegte IT ist im Besitz des Providers, die notwendigen Personen sind überführt und die Geschäftsprozesse sind optimiert. Auch die SLAs haben die mit dem Kunden vorab definierte Qualität erreicht. Doch auch jetzt stehen die Räder nicht still: Während der gesamten Vertragslaufzeit verbessert der Provider die Prozesse kontinuierlich. Oft versprechen Outsourcing-Anbieter ihren Kunden den großen Knall nach dem Motto: »Macht die Augen zu und wenn ihr sie wieder öffnet, sieht die Welt viel schöner aus. Vergesst eure gewohnten Pfade und steigt direkt um auf eine deutlich günstigere und effizientere Plattform.« Solche Luftschlösser funktionieren in der Praxis nicht. Kein Prozess lässt sich in der Realität von jetzt auf gleich ändern. Schon technologisch wäre ein »Big Bang« unsinnig: Der Dienstleister benötigt für seine Arbeit Informationen und Daten vom Kunden. Die meisten Transformationsvorhaben scheitern nicht aufgrund übersehener technischer Aspekte, sondern weil die verantwortlichen Planer die Mitarbeiter nicht aktiv in den Wandlungsprozess einbeziehen. Der Faktor Mensch ist das höchste Gut eines Unternehmens. Somit beeinflussen Mitarbeiter jedes Projekt entscheidend. Viele BPO-Vorhaben sind gescheitert, weil Kunde und Dienstleister das nicht rechtzeitig erkannt haben. BPO lässt sich nicht von oben herab durchdrücken, auch nicht mit einem vorab ausgewählten Dienstleister. Stattdessen müssen die Fachabteilungen schon vor Beginn der Fahrt mit im Boot sitzen. Nur wenn diese eine Veränderung mittragen, wird BPO die gewünschten wirtschaftlichen Erfolge bringen.

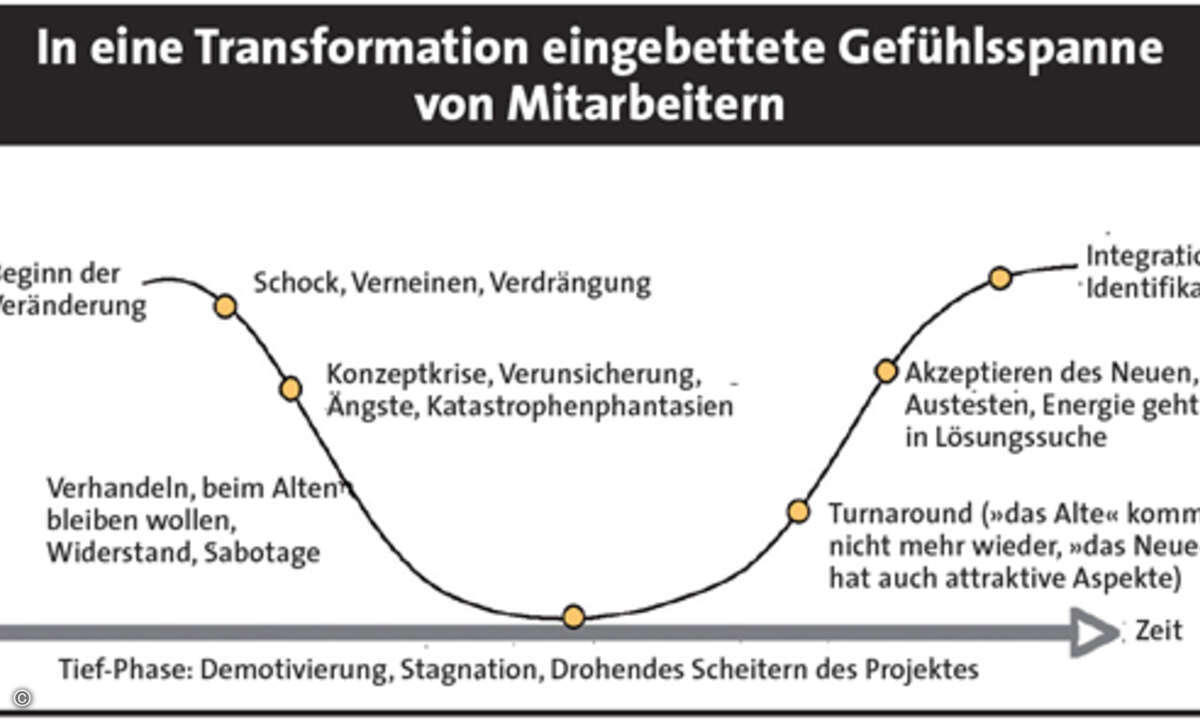

Informationen und Motivation nötig Die meisten Menschen stehen Veränderungen erst einmal skeptisch gegenüber, wenn sie den Sinn des Wandels nicht nachvollziehen können. Deshalb muss die Unternehmensspitze sie von Anfang an über den Nutzen informieren und richtig motivieren. »Gute Ergebnisse erzielen BPO-Projekte, die durch ein professionelles Kommunikations- und Integrations-Management unterstützt werden – entscheidend ist die gelungene Integration von Menschen und Systemen«, heißt es im Leitfaden »BPO als Chance für den Standort Deutschland« des deutschen Branchenverbandes BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e. V.). Radikale strukturelle Veränderungen in Verbindung mit mangelnder Kommunikation führen rasch zu Stress, Wut, Desorientierung, Frustration und Angst. Daraus resultieren unter anderem ein verringerter persönlicher Einsatz, hohe Unzufriedenheit, interne Fluktuation und Grabenkämpfe um Macht und Führung. Oft sind sogar Sabotage und ein genereller Anstieg destruktiven Verhaltens die Folge. Eine Transformation, die Mitarbeiter nicht berücksichtigt, kann deshalb teuer werden: Die Unternehmensberatung Gartner hat errechnet, dass schon im Normalfall ein Unternehmen für jeden Dollar, den es in Technologie investiert, drei bis zehn zusätzliche Dollar bezahlen muss, wenn es die neuen Systeme mit der Kultur versöhnen will. Erfolgreiche BPO-Projekte betrachten zunächst über einen längeren Zeitraum hinweg die spezifischen Workflows beim Kunden. Statt auf einen großen Durchbruch zu setzen, gehen die Berater behutsam und langsam vor. Sie wissen, dass jedes Transformationsprojekt anders abläuft, weil jeder Prozess, jedes übernommene System und jeder Mitarbeiter anders tickt. BPO von der Stange gibt es nicht. Was aber nicht bedeutet, dass der Dienstleister keine klare Transitionsstrategie haben darf. Das Gegenteil ist der Fall. Mitarbeiter identifizieren sich wesentlich stärker mit notwendigen Veränderungen, wenn sie das »Warum« verstehen und das »Wie« aktiv mitgestalten können. »Die Erfahrung zeigt, dass ein intensiver Dialog ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Minimierung von Störungen der bestehenden Prozesse und ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Übergangs zu einer neuen Unternehmenssituation ist«, so der BITKOM-Leitfaden. »Der BPO-Dienstleister sollte daher gemeinsam mit dem Kunden eine Kommunikationsstrategie erstellen, die einen positiven Einfluss auf die übertretenden Mitarbeiter hat und sich auf die Beseitigung von Unsicherheiten und Angstgefühlen konzentriert, die die Mitarbeiter in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit und ihre berufliche Karriere haben.«

Beteiligungs-Instrument Zukunftswerkstatt Ein wirksames Instrument, um Mitarbeiter des Unternehmens und des Dienstleisters zu beteiligen, ist eine sogenannte Zukunftswerkstatt. Die Betroffenen erfahren hier etwas über die Historie und die Entwicklung des jeweils anderen Unternehmens und identifizieren gemeinsam zu erwartende Trends und Entwicklungen. Schließlich definieren sie gemeinsame Ziele und erste Schritte. Zudem sprechen die Beteiligten über den Zeitraum, den die übergegangenen Mitarbeiter benötigen, um sich an die neue Arbeitsumgebung, die anderen Kolleginnen und Kollegen sowie gegebenenfalls an einen geänderten Führungsstil zu gewöhnen. Eine zweite Zukunftswerkstatt nach einem Jahr zeigt dann, inwieweit die ersten Meilensteine schon erreicht werden konnten und ob sich die Mitarbeiter in der geänderten Situation zurechtfinden.

Markus Trottnow ist Executive Vice President Sales BPO, T-Systems