DSL hebt ab

Drahtlose Breitbandanbindung à la DSL verspricht die Industrie-Spezifikation »WiMAX«. Sie beruht auf dem Standard 802.16-2004 und hat die Unterstützung Intels. Passende Produkte sind in der Entwicklung.

WiMax hat die Chance, sich anders als Wireless-Local-Loop als breitbandige Anbindung für Daten und Sprache zu etablieren.

Derzeit schießen die DSL-Angebote der verschiedenen Internet-Service-Provider wie Pilze aus dem Boden. Dabei versuchen sie, die Kunden mit möglichst günstigen Angeboten zu locken. Aber nicht überall steht DSL zur Verfügung, und wenn, dann auch nicht immer mit der maximalen Bandbreite. Auch das Geld spielt eine Rolle. In ländlichen Gebieten beispielsweise sind die Infrastrukturkosten verglichen mit der Anzahl der potenziellen Kunden hoch. Und schließlich ist da auch noch der ständige Ärger der DSL-Mitwettbewerber mit der Telekom. Genau auf diese Gesamtproblematik zielt »WiMAX«. Es bietet sich als drahtlose Alternative zu DSL an. Hinter Wimax steckt dabei letztlich nichts anderes als der IEEE-Standard 802.16. Gleichzeitig steht Wimax für die Industrievereinigung »WiMAX Forum«, die auf die Interoperabilität von 802.16-Produkten achten und entsprechende Tests für eine Wimax-Zertifizierung durchführen will. Technisch gesehen geht es darum, dass Basisstationen über Point-to-Multipoint viele stationäre Clients, auch Customer-Premise-Equipment (CPE) genannt, versorgen. Über mehrere Sektorenantennen statt einer Rundumantenne kann eine Basisstation dabei mehr CPEs bedienen.

Zunächst erinnert Wimax an die Wireless-Local-Loop-Ansätze (WLL), die aber nie so richtig aus den Startlöchern kamen. Wieso sollte sich diese Geschichte also nicht wiederholen? Ein wesentliches Argument liegt in der Interoperabilität von Wimax-zertifizierten Geräten. Welche Wirkung dies haben kann, zeigt sich an der Erfolgsgeschichte des Wireless-LANs und der Wi-Fi-Alliance. Letztere zertifziert analog zum Wimax-Forum für Wireless-LAN-Geräte deren Konformität zu den entsprechenden WLAN-Standards. Dieses sorgt zu einer immer noch ständig wachsenden Verbreitung von WLANs. Einen zweiten Faktor für einen Erfolg sehen viele in der Beteiligung Intels an Wimax und der Entwicklung von entsprechenden Chips. Auf der Mitgliederliste des Wimax-Forums finden sich auch Namen wie Alcatel, Alvarion, Atmel, BT, Cisco, Deutsche Telekom, Motorola, Nortel, Proxim, Redline, Siemens Mobile oder Symbol.

Mit 802.16e arbeitet IEEE auch an einer mobilen Variante für den drahtlosen Breitbandzugang. Mobil heißt vor allem, dass 16e-Clients zwischen verschieden 802.16e-Funkzellen wechseln können (Roaming). Intel wird vermutlich entsprechende 16e-Chips wie jetzt WLAN-Chips beim Centrino-Logo in seine Lösungen integrieren. Dann stellt sich auch die Frage, inwieweit 16e und WLAN konkurrieren oder einander ergänzen. »ABIresearch« erwartet von Intel erste 16a-Chips in 2006. Die Frage nach dem Verhältnis von 16a und WLAN kommt also nicht vor 2007. Auf Grund des hohen Stromverbrauchs erwartet ABI-Research 16a-Chips nur in Laptops und Ähnlichem, nicht aber in Mobiltelefonen oder Handhelds.

802.16/16e muss sich auch gegen andere Datenfunkdienste behaupten. Ebenfalls auf die mobile Breitbandanbindung wie 802.16e zielt 802.20. Es arbeitet mit Frequenzen unterhalb von 3,5 GHz und soll eine Bandbreite von mehr als 1 MBit/s bei Fahrzeuggeschwindigkeiten mit bis zu 250 km/h erreichen. Auf der Client-Seite soll es zunächst PC-Cards geben. Auch UMTS könnte 802.16/16e Konkurrenz machen, wenn auch nicht in seiner jetzigen Form. Allerdings gibt es mit HSDPA (High-Speed-Downlink-Packet-Access) innerhalb des 3GPP-Release-5-Standards (Third-Generation-Partnership-Project) eine Erweiterung für UMTS, die laut Alcatel Download-Spitzenraten bis zu 10 MBit/s erlaubt. Die theoretisch maximal mögliche Bandbreite liegt bei 14,4 MBit/s. HSDPA bohrt sozusagen UMTS auf. Noch nicht ganz so weit ist HSUPA (High-Speed-Uplink-Packet-Access). Der Vorschlag von Nokia vergrößert die UMTS-Bandbreite auf der Uplink-Seite. Hier sollen bis zu 5,8 MBit/s möglich sein.

Die Begriffe 802.16 und Wimax werden des Öfteren synonym gebraucht. Dies kann zu Verwirrung führen, da Wimax nur einen engen Ausschnitt des heutigen 802.16 abbildet und mit dem ursprünglichen 802.16 eigentlich nicht viel zu tun hat. Dieser beschäftigt sich vor allem mit Richtfunkverbindungen und definiert drahtlose Übertragung im Bereich von 10 bis 66 GHz. Er ist auf Sichtverbindungen (LOS, Line-of-Sight) angewiesen. Dies trifft aber gerade im städtischen Bereich nicht zu. Hier gibt es eventuell keine direkte Sichtverbindung oder nur eine mit vielen Hindernissen (NLOS, Non-LOS) dazwischen. Auch aus diesem Grund entstand 802.16a. Dieser Standard definiert Wireless-Broadband im Bereich von 2 bis 11 GHz auch unter schlechten Sichtbedingungen. Hinzu kommt noch der Standard 16c. Dieser befasst sich mit Profilen. Sie beschreiben die konkreten Parameter für eine Verbindung. Aus dem Buchstabengewirr von 802.16, 16a und 16c entstand über den Umweg von 16d der aktuelle Standard 802.16-2004. Von wirtschaftlicher Attraktivität sind aber nur die niedrigeren Frequenzen von 16a. Aus diesen wiederum hat sich das Wimax-Forum die Frequenzen 2,5 GHz, 3,5 GHz und 5,8 GHz für eine Interoperabilitätsprüfung herausgesucht. Allerdings wird 16-2004 voraussichtlich nur innerhalb des Wimax-Bereiches eine größere Verbreitung finden. Noch verwirrender wird das Spiel dadurch, dass es von Seiten der europäischen ETSI mit »HiperMAN« einen ähnlichen Ansatz zu 802.16 gibt. Allerdings wurde bei Wimax darauf geachtet, dass die Spezifikation kompatibel zu Hiper-MAN ist.

Die Möglichkeiten von Wimax sind vielfältig. DSL-Alternative bedeutet einmal, dass Wimax sich dort anbietet, wo DSL nur mit größerem Aufwand oder gar nicht hinkommt – auf Grund der zu großen Entfernung vom DSL-Netzknoten des Providers zum DSL-Modem. Dies gilt insbesondere für ländliche Gebiete. Gerade Entwicklungsländer profitieren von den geringeren Infrastrukturkosten gegenüber dem kabelgebundenen Datentransport. Unternehmen bietet sich Wimax als Campus-Backbone an. Im Südosten von England, in der Grafschaft Kent, plant der Wireless-Provider Telebria, ein Wimax-Netz als Backbone für seine Wireless-Hotspots zu errichten. Diese sind derzeit per Satellit angebunden.

In Deutschland arbeitet die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) an einem neuen Vergabeverfahren für Teilbereiche des 3,5-GHz-Bandes (3400 MHz bis 3600 MHz), das voraussichtlich in 2006 starten soll. Diese Frequenzen wurden schon einmal teilweise für Sprachanschlüsse über Funk (Wireless-Local-Loop, WLL) vergeben und dann aber zum Teil entweder nicht genutzt oder von den Unternehmen zurückgegeben. Der aktuelle Frequenznutzungsplan erlaubt nun die Verwendung der Frequenzen allgemein für drahtlose Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen. Damit können Provider dieses Band für Daten- und Sprachdienste wie Internetanbindung oder Voice-over-IP anbieten. Wie bei DSL arbeitet 16-2004 transparent gegenüber den darüber liegenden Netzwerkschichten. Deshalb kann Voice-over-IP problemlos über 802.16-2004-Funkverbindungen arbeiten. Gemeinsam mit Wimax dürften Wireless- DSL-Provider damit mehr Erfolg haben als zu WLL-Zeiten. In Österreich fand im Oktober 2004 bereits ein Versteigerungsverfahren für das 3,5-GHz-Band statt.

Das ursprüngliche 802.16

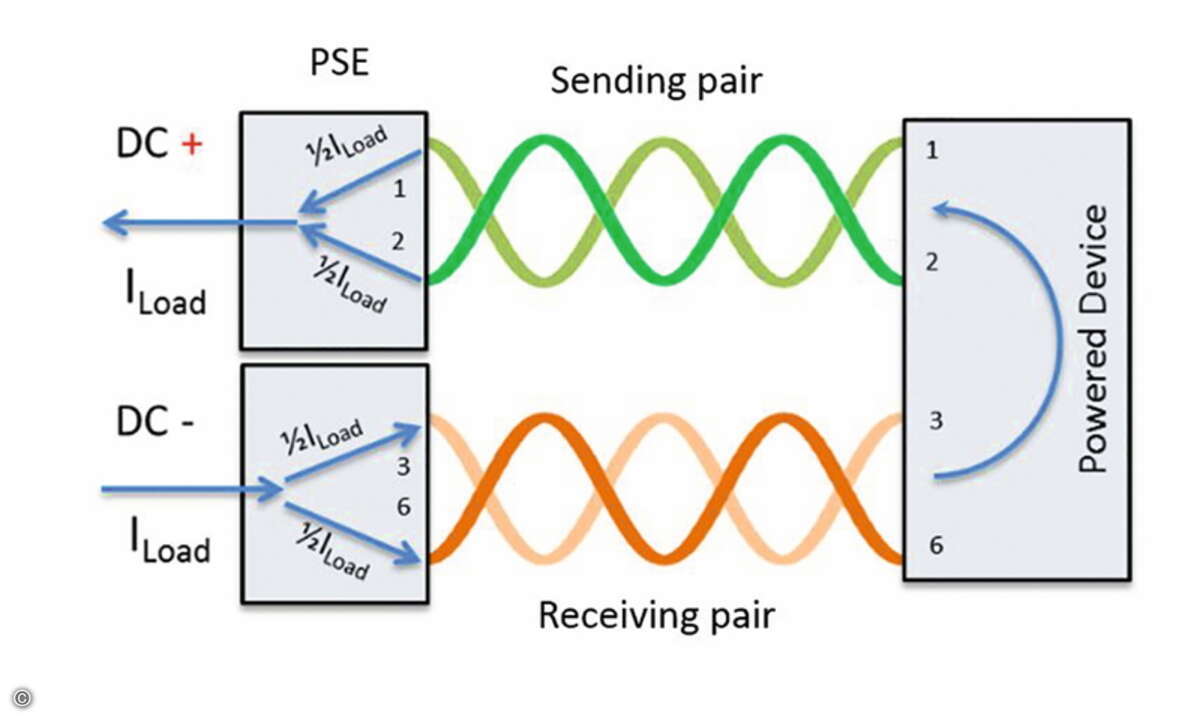

Bereits 2001 war der Standard 802.16 von der IEEE verabschiedet worden. Die Beschränkung auf eine direkte Sichtverbindung brachte den Vorteil, dass der Standard nicht so sehr auf Störrungen Rücksicht nehmen musste. Dies erlaubte auch Übertragungskanäle mit mehr als 10-MHz-Breite zu verwenden, was sich wiederum in einem höheren Durchsatz niederschlägt. Als Zugangsverfahren verwendet 802.16 TDMA (Time-Division-Multiplexing-Access) mit FDD (Frequency-Division-Duplexing) oder TDD (Time-Division-Duplexing). Da FDD zwei verschiedene Kanäle für Up- und Downlink verwendet, kann es auch mit Vollduplex übertragen. Bei TDD erhalten Up- und Downlink abwechselnd den Zugang. Als maximale Geschwindigkeit werden 134 MBit/s bei einer Breite des Frequenzkanals von 28 MHz genannt.

Im Gegensatz zu Wireless-LAN bringt 802.16 von Haus aus QoS-Möglichkeiten (Quality-of-Service) mit, die zu ATM kompatibel sind. Continous-Grant-Service (CGS) beziehungsweise Constant-Bit-Rate-Grant eignet sich für Datenverbindungen mit konstanter Bitrate analog zu ATM-CBR (Constant-Bit-Rate-Grant). Real-Time-Variable-Bitrate arbeitet mit Polling und ist für VoIP interessant. Non-Real-Time-Variable-Bitrate arbeitet ebenfalls mit Polling. Aber die Zuteilung erfolgt über ein Random-Access-Verfahren. Dieser Typ bietet sich für einen Internetzugang an. Schließlich gibt es noch Best-Effort.

Die MAC-Schicht besteht aus dem Convergence-Sublayer, dem Common-Part-Sublayer und dem Privacy-Sublayer. Der Convergence-Sublayer dient zur Verbindung der MAC-Ebene mit den darüber liegenden Diensten wie ATM. Der Common-Part-Sublayer stellt die allgemeinen MAC-Funktionen wie Verbindungsaufbau oder -erhaltung bereit. Der Privacy-Sublayer hat Sicherheitsaufgaben. Über ein Request-Grant-Schema nimmt die MAC-Ebene selbständig Anpassungen an die Bandbreite vor. Alle Nutzdaten werden verschlüsselt. Die Header überträgt 802.16 auch offen.

Will sich ein Client an einer Basisstation anmelden, sucht er zuerst nach deren Downlink-Signal. Nach der Synchronisation mit diesem erfolgt der Aufbau der Basis- und der primären Management-Verbindung. Die zweite Management-Verbindung baut das System nach einer erfolgreichen Autorisierung des Clients auf. Anschließend geschieht die restliche Synchronisierung.

Profile beschreiben die Einstellungen für eine Verbindung. Diese ist entweder ein Down- oder ein Uplink. 802.16 kann die Profile einer Verbindung dynamisch zuordnen. 802.16c beschreibt zwei Profile: 25-MHz-breite Kanäle (typisch für USA) und 28-MHz-breite Kanäle (typisch für Europa). Außerdem gibt es zwei MAC-Profile für den Übergang zu ATM beziehungsweise IP. Hinzu kommen zwei Subprofile für FDD und TDD. Profile sollen die Konformität zwischen verschiedenen Implementierungen gewährleisten, weshalb IEEE auch 802.16c verabschiedet hat. Allgemein beschäftigt sich 16c für 10 bis 66 GHz mit der Protokollimplementierung, Testfragen allgemein sowie Konformitättests für den Funkbereich. Außerdem gibt es einen Abschnitt für die Protokollimplementierung für den Bereich unter 11 GHz.

Anpassung an die Wirklichkeit

Nachdem 802.16 die Bedürfnisse für drahtlose Breitbandkommunikation nicht ganz abdeckte, kam mit 802.16a die passende Ergänzung, um insbesondere stark eingeschränkte Sichtverbindungen zu berücksichtigen, wie sie im Stadtbereich herrschen. Als Bandbreite für 16a werden 75 MBit/s bei einer Kanalbandbreite von 20 MHz angegeben. Als Frequenzen für 16a kommen einmal die lizenzierten Bänder 3,5 GHz und 10,5 GHz in Frage. In den USA steht noch der Bereich 2,5 - 2,7 GHz (MMDS, Multichannel-Multipoint-Distribution-Service) bereit. Zum anderen gibt es noch die nicht lizensierten Bänder im 2, 4-GHz-Bereich und 5,470 bis 5,825 GHz für den Außenbereich. Im 2,4-GHz-Band darf aber nur mit 100 mW gesendet werden, weswegen es für Wireless-Broadband in Deutschland ausscheidet. Der 5-GHz-Bereich geht in Deutschland nur bis 5,725 GHz.

Auf der physikalischen Ebene erhielt 802.16a drei Spezifikationen: Einzelnes Trägerband (SC, Single-Carrier), »256 Point FFT OFDM« (Fast-Fourier-Transformation) und »2048 Point FFT OFDMA« (Orthogonal-Frequency-Division-Multiple-Access). OFDM moduliert viele schmale Frequenzbänder parallel. OFDMA kombiniert OFDM mit einem Mehrfachzugangsschema. Auf der physikalischen Ebene lassen sich sowohl TDD als auch FDD verwenden. Dies hängt auch davon ab, wie die Frequenzregulierung des einzelnen Landes aussieht. 16a erlaubt es, die Breite eines Kanals anzupassen. Hat ein Provider eine Lizenz mit einer Bandbreite von 14 MHz erworben, kann er diese beispielsweise in 2 mal 7 MHz oder 4 mal 3,5 MHz aufteilen. Je breiter der Kanal ist, desto höher ist auch der Durchsatz pro Kanal. Umgekehrt können mehr Kanäle auch mehr Clients parallel bedienen.

OFDM kommt mit widrigen Umgebungen deutlich besser zurecht als andere Kodierungsverfahren. Deshalb hat sich OFDM auch im Wireless-LAN etabliert. Sowohl 802.11a als auch 11g nutzen das Verfahren. Da OFDM beispielsweise für die Übertragung des Signals das Band in Subkanäle aufteilt, ist es gegenüber Signaldämpfung in Teilbereichen des Kanals weniger empfindlich. Außerdem kommt OFDM mit Laufzeitverzögerungen bei Multipath-Effekten bis zu einem gewissen Punkt von vorneherein gut zurecht. Bei diesem Effekt kommt das gleiche Signal etwa durch Reflexionen an Gebäuden am Empfänger mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten an.

Das Single-Carrier-Interface beherrscht verschiedene Modulationsarten: Binary-Phase-Shift-Keying (BPSK), QPSK (Quadratur-Phase-Shift-Keying), 4QUAM (Quadrature-Amplitude-Modulation), 16QUAM, 64QUAM und 256 QUAM. Das CINR (Carrier-to-Interference-plus-Noise-Ratio) hilft, die höchstmögliche Modulationsrate auszuwählen. Eine höhere Modulationsrate bedeutet mehr Bandbreite, aber weniger Robustheit gegenüber Störungen.

Ein optionales Advanced-Antenna-System (AAS) passt den Empfang der Signale in der Antenne an die Richtung an, aus der die Signale kommen. Für FEC (Forward-Error-Correction) kombiniert der Substandard Reed-Solomon-Kodierung und Convutional-Interleaving. Außerdem helfen Dynamic-Frequency-Selection (DFS) und Automatic-Power-Control (APC) bei der Anpassung an die Funkumgebung. Automatic-Retransmission-Request (ARQ) sorgt im Fehlerfall bei Datenübertragung für eine Wiederholung und verbirgt so Fehler vor Protokollen auf höheren Ebenen.

Die Authentifzierung von 16a-Client-Stationen gegenüber der Basisstation erfolgt über X.509-Zertifikate. Anschließend erhält die Client-Station einen Autorisierungsschlüssel, kodiert mit dem öffentlichen Client-Zertifikat. Für Verschlüsselung der Daten verwendet 802.16a DES. Der Austausch der DES-Schlüssel erfolgt über 3DES. AES ist im Gespräch.

Neben dem Point-to-Multipoint-Modus führt 16a für lizenzfreie Bänder auch einen optionalen Mesh-Modus ein. Hierbei können Client-Stationen wie in einem Netz direkt miteinander kommunizieren und Nachrichten für andere Stationen weiterleiten. So wäre es möglich, dass eine Basisstation für ein bestimmtes Gebiet jeweils nur eine Client-Station anspricht und die Nachrichten sich von dort aus über das Mesh weiter verbreiten.

Die Arbeitsgruppe 802.16d fügte System-Profile für den Bereich von 2 bis 11 GHz hinzu. Aus 16d entwickelte sich mit der Zeit P802.16REVd als Revision des Ganzen und wurde im September 2003 verabschiedet. 16REVd bringt unter anderem MIMO-Antennen (Multiple-Input-multiple-Output). Bei MIMO werden mehrere Antennen parallel zum Senden beziehungsweise Empfangen verwendet, was zu einer größeren Bandbreite führt. Letztlich wurde P802.16REVd in 2004 als IEEE-Standard 802.16-2004 veröffentlicht. 802.16-2004 ersetzt 802.16-2001, 802.16c-2002 und 802.16a-2003.

Was wirklich kommt

Auch wenn 802.16-2004 einen Frequenzbereich von 2 bis 66 GHz abdeckt, hat sich das Wimax-Forum auf die drei Bereiche 2,5 GHz, 3,5 GHz und 5,8 GHz beschränkt. Außerdem schreibt die Wimax-Anforderung nur 256-FFT-OFDM verbindlich für 802.16-2004-Geräte vor. Gleichzeitig bleibt Wimax damit kompatibel zum europäischen Hiper-MAN-Standard. Ziel von Wimax ist es, durch passende Systemprofile und Testspezifikationen die Interoperabilität von Wimax-zertifizierten Produkten zu gewährleisten.

Profile beschreiben bei Wimax, welche Eigenschaften ein zertifiziertes Produkt mitbringen muss und welche optional sind. Die Profile legen dies für die physikalische und die MAC-Ebene in Abhängigkeit des jeweiligen Anwendungsszenarios fest. Die Test-Suite-Spezifizierung bildet die Grundlage für die Tests, ob ein Produkt den Standard beziehungsweise ein Profil einhält. Außerdem sorgt die Suite für die Interoperabilität zwischen den Herstellern. Conformance-Statement-Dokumente beschreiben, wie Wimax-Produkte erkennen können, welche Profile ein anderes System beherrscht und welche optionalen Eigenschaften es implementiert hat. Bei Wimax gibt es daher Profile für die drei Frequenzbänder mit 256-FFT-OFDM.

Fazit

Wimax bietet sich als interessante Alternative zu DSL an, wird dieses aber nicht ersetzen. Mit Wimax bekommt 802.16-2004 erstmals eine Chance, aus dem Nischendasein herauszutreten und in größerem Stil für eine drahtlose Breitbandanbindung zum Einsatz zu kommen. Dabei sorgt Wimax vor allem für die Interoperabilität der Produkte, was für eine größere Marktdurchdringung eine zentrale Voraussetzung ist. Die Neuvergabe von Lizenzen im 3,5-GHz-Band durch die RegTP macht den Einsatz auch für Provider in Deutschland interessant, die Unternehmen drahtloses DSL anbieten wollen. Leider ist der nicht lizenzierte Bereich bei Wimax von 5,725 GHz bis 5,825 GHz in Deutschland derzeit nicht freigegeben. Dies würde Wimax für Unternehmen im Sinne einer Campus-Vernetzung besonders interessant machen. Spannend dürfte es auch werden, wenn die mobile Version 802.16e mit ersten Produkten wie in Laptops aufwartet. [ wve ]