Geografische und textuelle Informationen ergänzen sich

Geografische und textuelle Informationen ergänzen sich In einer serviceorientierten Architektur lassen sich Systeme für das Dokumentenmanagement (DMS) und für die Verwaltung geografischer Informationen (GIS) leichter verbinden.

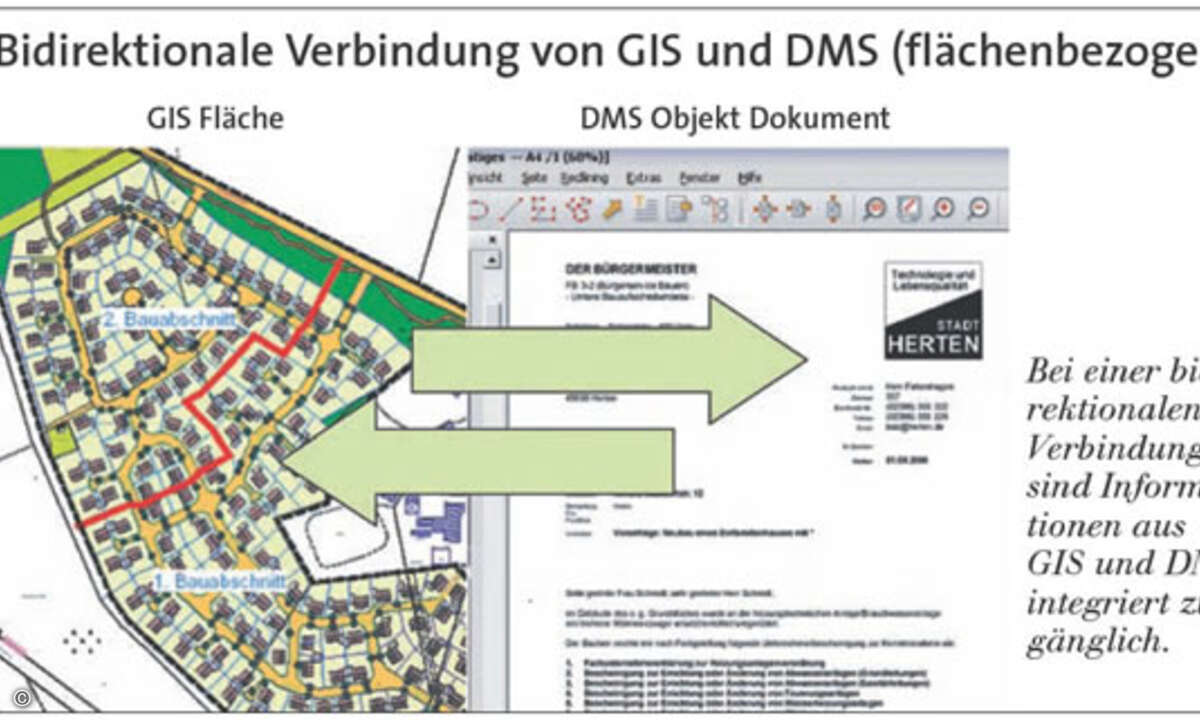

Mit GIS-Software werden räumliche Daten digital erfasst, gespeichert, analysiert und präsentiert. Ob bei der Umwelt- und Grünpflege, der Bauleitplanung, dem Kanal- und Liegenschaftswesen oder der Steuerverwaltung – Daten aus einem GIS fließen auch in Behördenprozesse ein. Außerdem verbinden immer mehr Kommunen ihre Fachverfahren mit DMS samt elektronischem Archiv: nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern zunehmend auch unter rechtlichen Gesichtspunkten. Wegen des anwachsenden elektronischen Schriftverkehrs und der Nutzung digitaler Signaturen wird ein revisionssicheres Archiv für die langfristige und rechtskonforme Aufbewahrung elektronischer Dokumente benötigt. Was liegt also näher, als DMS und GIS technisch zu integrieren. Medienbrüche lassen sich häufig vermeiden, denn zu jedem grafisch markierten Objekt, etwa einer Kleinkläranlage, sind alle relevanten Informationen im DMS abrufbar. Dokumente lassen sich räumlich oft einfacher als über Schlagworte identifizieren. Zu einem grafisch ausgesuchten Objekt sind alle relevanten Informationen online abrufbar. Und durch den direkten Zugriff vom GIS auf eine elektronische Akte können Verwaltungskräfte schneller auf Anfragen reagieren. Beispiele für Anwendungsszenarien finden sich im Liegenschaftswesen etwa bei der Zuordnung von Planverfahren zu Geltungsbereichen von Bauplänen, bei der Verwaltung von Bauakten, Vermessungsprojekten oder Planauskünften. Gerade im Baubereich muss unter Umständen noch nach Jahrzehnten auf Pläne und GIS-Daten zurückgegriffen werden. Wo früher Planarchive, Karteien und Akten das Bild bestimmten und die sachbezogene Bearbeitung durch hohen Rechercheaufwand sowie lange Lauf- und Liegezeiten bestimmt war, können durch die Verbindung von GIS- und DMS-Software Behörden heute aufgrund der grafischen und umfassenden Darstellung komplexer Sachverhalte Wechselwirkungen besser erkennen, schneller entscheiden und ihre Verfahrensabläufe vereinheitlichen. Zu unterscheiden gilt es bei der Verbindung von DMS und GIS den Flächen- und den Objektbezug. Bei einer bidirektionalen Verbindung identifiziert man die Objekte in der GIS-Anwendung und aktiviert das DMS. Umgekehrt kann der Zugriff auf GIS-Objekte und deren Visualisierung auch über das DMS vonstatten gehen. Um auf veränderte Anforderungen der Einbettung in Fachanwendungen vorbereitet zu sein, entwickeln die Hersteller von GIS-Software ihre Produkte derzeit im Hinblick auf offene Standards weiter. Wenn beide Systeme auf einer serviceorientierten Architektur (SOA) beruhen, kann die Verbindung wesentlich einfacher geschehen. Das SOA-Konzept erlaubt nämlich die Erstellung, Verwaltung und Kombination fachlicher Dienste und Funktionalitäten in Form von Services. Für eine Behörde, die eine SOA-basierende integrierte Lösung aus GIS und DMS einsetzt, bedeutet das: Sie kann mit weniger Personal mehr Aufgaben bewältigen und durch die Integration und Verteilung von heterogenen Informationen ihre Kompetenzen besser ausschöpfen.

Laurenz Stecking ist Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Codia Software in Meppen.