Partner für die Telefonie

Die Pioniere und Innovatoren in der Voice-over-IP-Welt streiten um das bessere Protokoll für die Verbindung von einem Punkt zum anderen, wobei sich die Fraktionen in aller Regel scharf in die Gruppe pro SIP und die Gruppe pro H.323 aufspalten.

Bereits getätigte Investitionen in Voice-Mailboxen oder Unified-Messaging-Systeme für das ISDN-Netz müssen erhalten werden.

Beobachtet man die aktuell geführte Diskussion um die Zukunftsfähigkeit der beiden Protokolle, stellt man fest, dass häufig mit einer auf die Zukunft gewandten Perspektive argumentiert wird. Dabei stehen vor allem Aspekte einer möglichen Integration der Datenkommunikation im Vordergrund. Das ist sehr visionär, schießt aber in der aktuellen Situation, in der sich VoIP sehr zögerlich eher kleine Marktanteile sichert, deutlich über das Ziel hinaus. Denn SIP wie auch H.323 werden vor allem für Sprachübertragung genutzt. Ihre Zukunftsfähigkeit wird also maßgeblich davon abhängig sein, wie sehr sie gegenwartsfähig sind. Denn hier gibt es mit dem ISDN-Netz bereits einen sehr potenten Konkurrenten. Dieser bietet eine große Zahl von Dienstmerkmalen und eine ausgesprochen gute Sprachqualität. Beides bildet den Maßstab für alles Folgende und formuliert die Einstiegshürde. Um zu verstehen, wie sich das ISDN-Netz auf dieses Niveau entwickeln konnte, lohnt sich ein Blick zurück.

Die ISDN-Telefonie basiert in Deutschland und Europa heute zumeist auf dem CAPI-2.0-Protokoll. Dessen Vorläufer, das Common-ISDN-Application-Programming-Interface (CAPI) erblickte 1989 in der Version 1.1 das Licht der Welt. Zu Anfang wurde die CAPI vornehmlich für die Datenkommunikation über das ISDN-Netz genutzt, was sich allein wegen der damals hohen Übertragungsgeschwindigkeit und zugleich geringen Übertragungskosten des neuen Netzes als sehr sinnvoll erwies. Indem Programme auf das CAPI-Protokoll aufsetzten, waren sie auf jeder CAPI-kompatiblen ISDN-Karte lauffähig. Dieser Umstand bescherte den Anwendern eine große Zahl von CAPI-basierten Programmen. Nachdem das europäische Normungsgremium für Telekommunikation ETSI in einem weiteren Schritt das Übertragungsprotokoll standardisierte, ersetzte dieses Euro-File-Transfer genannte Protokoll die bis dahin proprietären Lösungen der unterschiedlichen Hersteller.

Eine Reihe von Software-Unternehmen interessierte sich allerdings nicht für die Datenübertragung. Sie nutzte das Protokoll, um Faxdienste zu realisieren, und legte damit den Grundstein für das heute zunehmend populärer werdende Unified-Messaging. Ihnen folgten die ersten Anrufbeantworter auf Softwarebasis.

Die entscheidenden Verbesserungen für den Bereich der Computertelefonie brachte CAPI 2.0, das als ein Vorläufer für H.323 betrachtet werden kann. Das erweiterte Protokoll ermöglichte, neben Faxversand und -empfang, den PC auch als Faxabruf-Server einzusetzen. Hierdurch öffneten sich neue Geschäftsfelder. Wichtige Funktionen wie die Fehlerkorrektur ECM verbesserten die Übertragungsqualität, und komprimierende Übertragungsverfahren wie Modified-Huffman (MH), Modified-Read (MR) und Modified-Modified-Read (MMR) reduzierten die Übertragungszeiten.

Erst mit dem Erscheinen der CAPI 2.0 folgte auch die Integration komfortabler Sprachübermittlung in das CAPI-Protokoll. Zwar konnten bereits mit der Basis-Version 1.1 der CAPI einfache Anrufbeantworter realisiert werden, jedoch nur, wenn die Hersteller und Programmierer profunde Kenntnisse in der Signalverarbeitung mitbrachten. Diese waren nötig, um beispielsweise die DTMF-Erkennung zu implementieren, ohne die ein einfacher Anrufbeantworter nicht gesteuert werden kann.

Die Funktion der DTMF-Übermittlung übernimmt bei aktuellen CTI-Applikationen, die auf Basis von ISDN arbeiten, die im Computersystem eingebaute ISDN-Karte. Die Töne zu erkennen ist weiterhin Aufgabe der Software, wobei das gleichermaßen auch für die neuen VoIP-Anwendungen gilt.

Doch sind für eine komfortable Telefonie eine Vielzahl weiterer Dienstmerkmale, englisch Supplementary-Services, notwendig. Dass sie in der CAPI 2.0 integriert sind, geht auf das Drängen einiger Software-Anbieter zurück. Denn weder in der CAPI 1.1 noch in der CAPI 2.0 waren diese Dienstmerkmale ursprünglich vorgesehen.

In einem Unterarbeitskreis wurden sie schließlich für die CAPI spezifiziert, so dass heute alle im ISDN-Netz verfügbaren Dienstmerkmale auch von Computer-gestützten Telefonie-Anwendungen genutzt werden können, die CAPI 2.0 nutzen. Die Autoren des H.323-Protokolls für VoIP umgingen diese Klippe von Anfang an, indem sie die Funktionalität des Telefonie-Standards für VoIP an der Gesamtfunktionalität des CAPI-Protokolls orientierten. Daher kann eine H.323-Anwendung bereits heute alle Funktionen ausführen, die man von ISDN her kennt, und ist entsprechend leicht integrierbar. Dies wird in vielen Fällen vom Vorteil für die Endanwender sein.

Wie sich die Entwicklung von ISDN in Zukunft gestalten wird, ist maßgeblich auch davon abhängig, wie sich die Verfügbarkeit mit breitbandiger Netzwerkübertragungstechnik in der näheren und mittleren Zukunft gestalten wird. Zur Zeit bietet nur das ISDN-Netz die für die Kommunikation im öffentlichen Raum notwendige Übertragungskapazität. Möglich wäre daher ein Szenario, bei dem das derzeit genutzte Schmalband-ISDN mit S0 oder S2M-Anschlüssen an das Breitband-ISDN oder ATM-Netz der Telekom angebunden werden kann. Dann stünden plötzlich statt lediglich 30 Kanälen pro Anschlussleitung mit einer einzigen Leitung eine Kapazität von 155 MBit/s zur Verfügung, die für mehrere hundert Sprachkanäle reichen.

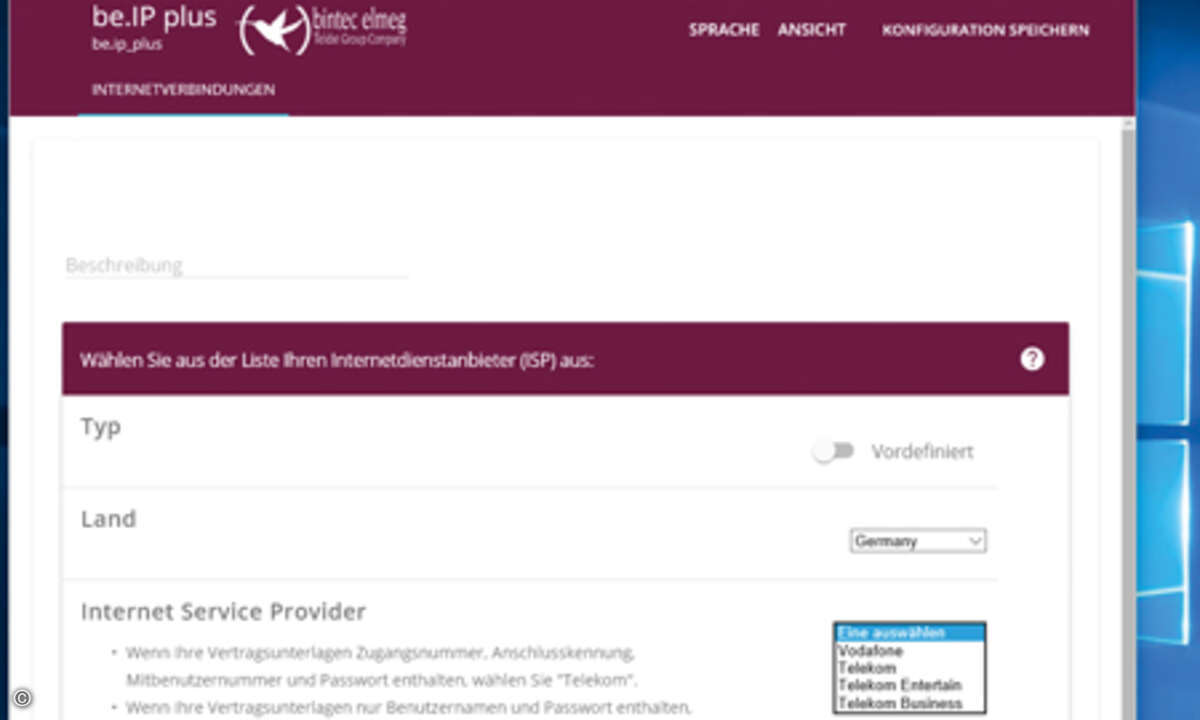

Möglich ist aber auch, dass sich breitbandige DSL-Internet-Zugänge schnell durchsetzen und so den Unternehmen, die VoIP-Telefonie vermutlich deutlich früher als Privatanwender einsetzen werden, einen potenten Kanal zur Datenübertragung außer Haus anbieten. Problematisch wird sein, dass bisher noch kein Verfahren zur Priorisierung der Sprachdaten implementiert ist, was aber für ein echtzeitkritisches Medium unabdingbar ist, wenn sich die Technik auch im Outbound-Betrieb durchsetzen soll. Alternativ könnte der Aufbau eines parallelen, nur für Sprachdatenübertragung dedizierten Netzes sein, wobei sich aber auch hier die Frage der Priorisierung und präzisen Kanalisierung stellt.

Das Modell, das einige DSL-Carrier derzeit realisieren, nämlich Kunden über die Breitbandkabel in einen zentralen Rechner des Carriers zu routen und diesen dann an das öffentliche TK-Netz anzuschließen, scheint eine weitere Option, so dass ein völliges Aussterben der ISDN-basierten Telefonie so bald nicht zu erwarten sein dürfte. Entsprechend werden viele ISDN- und damit CAPI-basierten Funktionen neben der rein praktischen Notwendigkeit auch aus technisch-organisatorischen Gründen aus der Telefonie nicht weg zu denken sein.

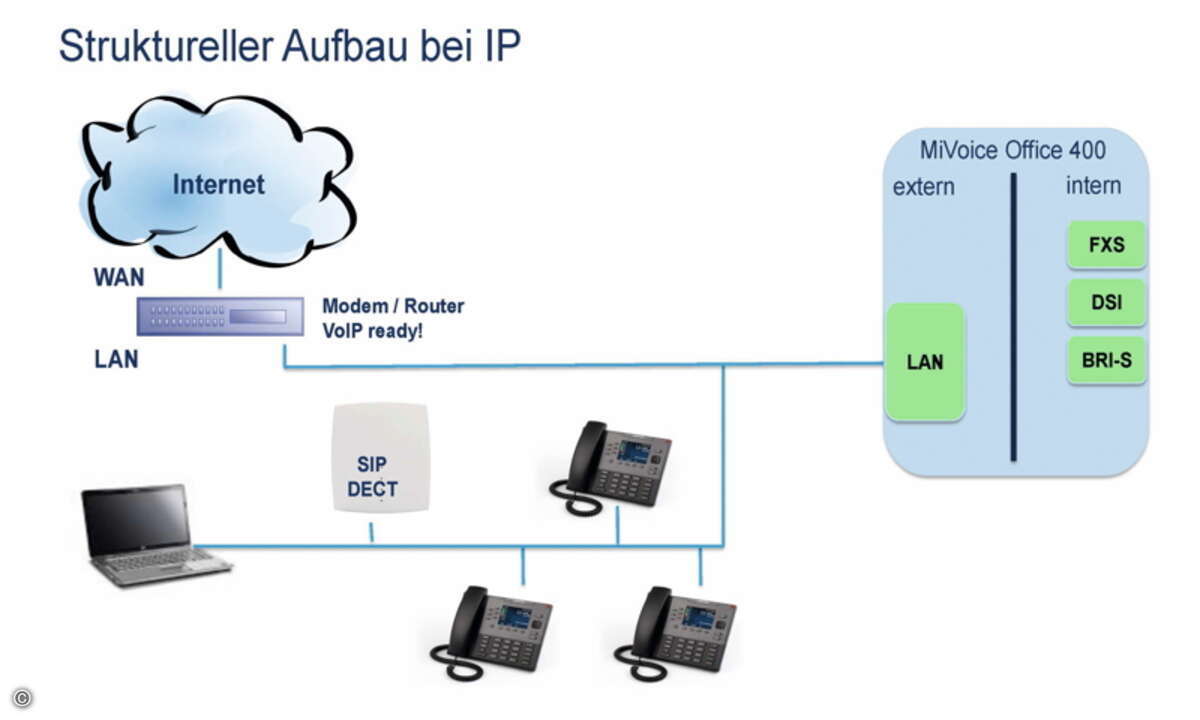

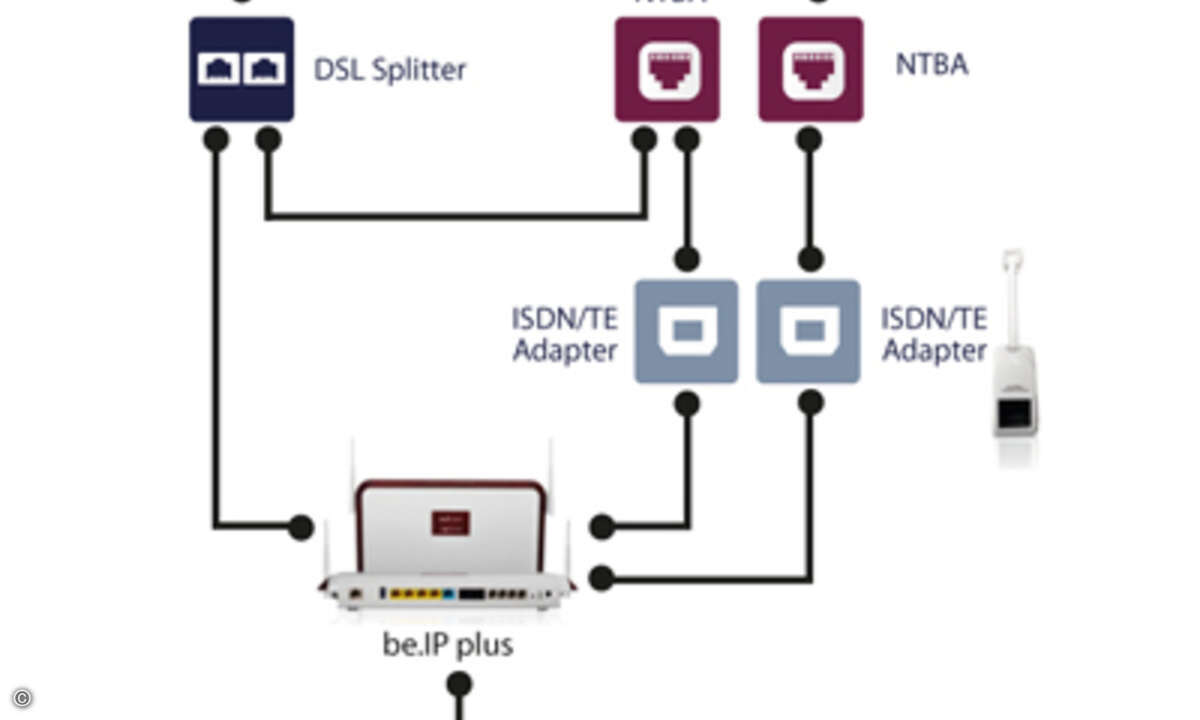

Die eigentliche Crux ist in diesen Tagen allerdings die Integration von VoIP in die gegebene ISDN-Telefonie im kleineren Stil. Denn nur, wenn sich VoIP den Markt der kleinen und mittleren Anschlussvolumina erschließen kann, hat die neue Technik eine realistische Chance, sich nachhaltig zu etablieren. Vorerst zeichnen sich allerdings gemischte Infrastrukturen aus ISDN- und VoIP-Technik im selben Haus ab.

Interessant sind in diesem Zusammenhang zwei Softwarelösungen, die quasi zwischen ISDN und VoIP stehen. Diese VoIP-CAPIs sind Middleware-Produkte und bringen, wie die Klassifikation schon andeutet, CAPI-Funktionen in die VoIP-Welt. Hierdurch wird eine leichte Integration von bestehenden Anwendungen und vorhandener TK-Technik mit den neuen netzwerkfähigen Telefonen möglich, und diese können auch lokal direkt mit dem öffentlichen ISDN-Telefonnetz verbunden werden. Aufgrund ihrer technischen Ausstattung und Architektur unterscheiden sich die beiden Produkte allerdings deutlich in ihrem Echtzeitverhalten. Das hat unter Umständen zur Folge, dass der Einsatz der einen Lösung mit massiven Einbußen in der Sprachqualität bezahlt werden muss. Dreh- und Angelpunkt ist hierbei der Aufbau als Kernelmode- respektive als Usermode-Applikation.

Das eine Produkt in diesem noch jungen Segment arbeitet als Usermode-Applikation, analog zu einem Textverarbeitungsprogramm oder einem Internet-Browser. Der Usermode hat den Vorteil, dass Applikationen für diesen Bereich des Computersystems leichter zu programmieren sind und eventuelle Programmfehler durch einfache Fehlermeldungen schneller identifiziert werden können. Der Nachteil ist allerdings, dass der Usermode bezüglich der Vergabe von Rechenzeit nicht priorisiert ist. Daher ist die Echtzeitfähigkeit einer solchen Applikation maßgeblich davon abhängig, ob sie einen Rechner allein für sich nutzen darf oder ob sie sich die Rechenzeit mit anderen Applikationen und vor allem mit Hardwaretreibern teilen muss. Letztere haben grundsätzlich eine höhere Priorität als Software-Applikationen und können diese ungehindert ausbremsen.

Web-Site ITU: www.itu.org

CAPI: www.capi.org

ETSI: www.etsi.org

IETF:www.ietf.org

H.323:www.cis.ohio-state.edu/ ~jain/cis788-99/ftp/h323/

SIP: www.cs.columbia.edu/sip

Vergleich SIP und H.323: www.packetizer.com

Um dieses Dilemma zu umgehen, ist es notwendig, eine Middleware für ISDN und VoIP als Kernelmode-Device-Treiber zu programmieren. Zwar ist die Programmierung für diesen sehr tief angesiedelten Layer der Computerarchitektur aufwändig, doch spricht das Ergebnis für sich. Indem die Middleware die nötige Rechenzeit selber priorisieren darf, ist sie hoch performant und verschafft der Sprachübertragung die notwendige Rechenzeit, um die Sprachpakete der VoIP-Welt in die lineare Struktur der leitungsvermittelten ISDN-Welt umzuwandeln und das entsprechend auch in die andere Richtung zu realisieren. Zusätzlich ermöglicht nur die Programmierung im Kernelmode, alle Quality-of-Service-Merkmale des Ethernets zu nutzen, was die Sprachqualität im VoIP-Netz zusätzlich verbessert. Die Kernelmode-Lösung bietet noch einen weiteren nützlichen Aspekt: Sie legt sich über die Treiber der ISDN- und Netzwerkkarten und ermöglicht auf elegante Weise, unterschiedliche Karten integrativ zu betreiben und sie dennoch transparent für die Anwendung zu halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: VoIP ist eine junge, aber zukunftsträchtige Telefonie-Technik. Ihre Ausgestaltung muss sich an den hohen Vorgaben der bereits etablierten ISDN-Telefonie messen lassen, wenn sie erfolgreich sein soll. Das ISDN-Netz wird noch eine geraume Zeit ein wichtiger Kommunikationskanal zumindest in der Outbound-Telefonie über Amt sein. Intern sind allerdings zunehmend gemischte Infrastrukturen zu erwarten.

Wer VoIP und ISDN derzeit zusammen bringen will, steht entsprechend vor drei zentralen Fragen: Er muss klären, ob und in welchem Umfang er VoIP-Lösungen einsetzen will. Dann gilt es zu entscheiden, welchen der beiden Standards, SIP oder H.323, man einsetzen will, wobei sich die meisten Hersteller von Telefonen und Gateways für H.323 entschieden haben. Schließlich wird ein Ziel sein, bereits getätigte Investitionen in Voice-Mailboxen oder Unified-Messaging-Systeme für das ISDN-Netz zu erhalten, so dass eine Middleware eingebunden werden wird. Hier ist die zentrale Frage, wie performant sie sein soll. Denn nur, wenn Sprachdaten in der selben Qualität wie im ISDN-Netz übertragen werden können, ist die Lösung akzeptabel. Anderenfalls klänge die Telefonie wie Sprechfunk, und das bedeutet für Geschäftskommunikation immer: Over and out. Thomas Semmler, TE-Systems