PPP: Public Private Problemships

PPP: Public Private Problemships. Markus Bereszewski sprach mit dem Bitkom-Experten Pablo Mentzinis über die Gründe warum Public Private Partnerships (PPP) in Deutschland bisher meist scheitern, und die tatsächlichen Potenziale.

PPP: Public Private Problemships

Warum scheitern so viele Partnerschaften zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand in Deutschland und warum funktionieren sie in anderen Ländern besser?

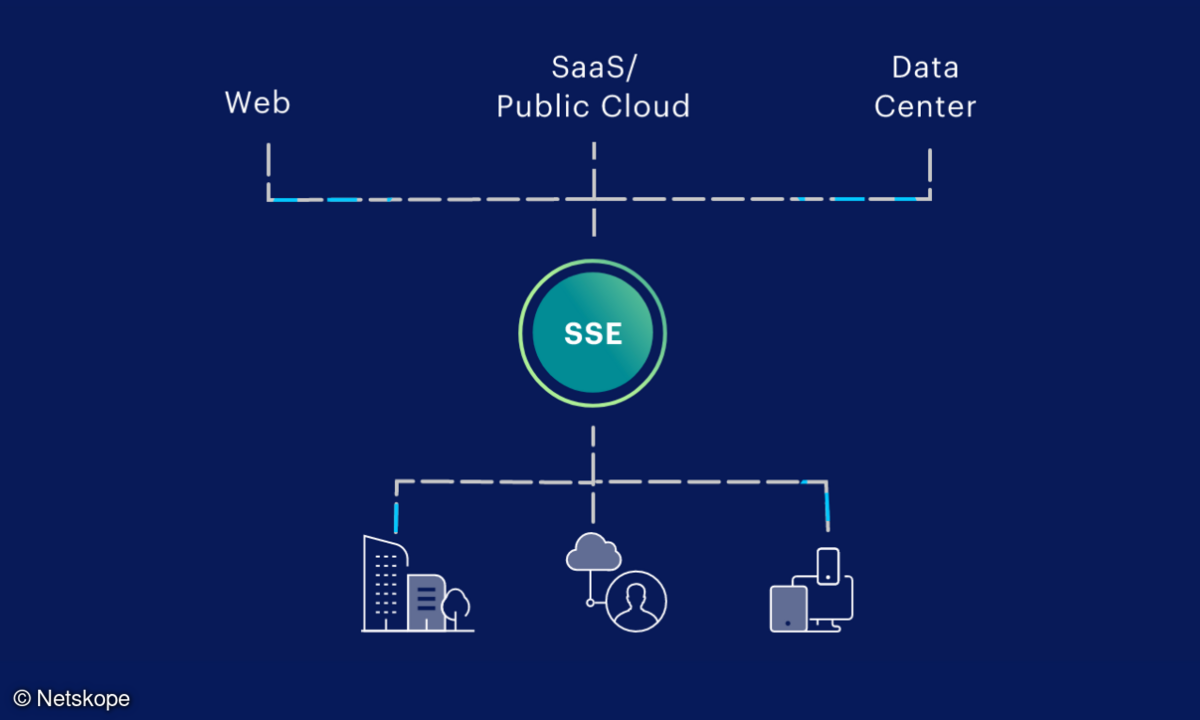

Das ist eine Frage der Philosophie und des Herangehens. Hierzulande geht es bei PPPs immer um die Gründung von gemischtwirtschaftlichen Gebilden, also um Joint-ventures aus privater und öffentlicher Hand mit komplexen Aufsichtsanforderungen. Diese rechtlichen Zwänge bestehen im Ausland nicht in dem Maß. Da übernimmt ein Privater die Mitarbeiter einer Behörde, prüft die alten Verfahren und setzt sie neu auf. Zudem: In England beispielsweise wird der Übergang zu einem Unternehmen der Privatwirtschaft eher als Chance empfunden, bei uns dagegen meist als Risiko.

Welche Vorteile hat es, wenn die Privaten das Sagen haben, statt wie bei uns ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen zu gründen?

Zum einen sind da die schon angesprochenen geringeren rechtlichen Zwänge. Zum anderen macht es deshalb Sinn, da Private das unternehmerische Risiko besser einschätzen können. Deshalb sollten sie auch die Oberhand haben.

Sie sehen also letztlich auch in der Kameralistik das Kernproblem?

Sicher ist es ein großes Problem. Wenn ich nicht weiß, was meine IT kostet und leistet, ich keine Vollkostenrechnung habe, kann ich nicht abschätzen, welches Risiko auf mich zukommt, wenn ich nach marktwirtschaftlichen und unternehmerischen Kriterien agieren muss. Aber die Doppik ist bei Behörden ja in der Diskussion und auch die aktuelle Politik unterstreicht ja die Bestrebungen, das Leistungsprinzip stärker zu beachten als bisher. Auch hier sind andere Länder schon viel weiter. Kurz gesagt: Ohne Doppik kann es keine innovativen PPPs geben.

Wie sollten PPPs aus Ihrer Sicht finanziert werden?

Nach Berechnungen der EU-Kommission führt jeder in die IT-Infrastruktur investierte Euro zu Einsparungen von 1,80 Euro. Bei erfolgreichen Projekten können Behörden bis zu 30 Prozent der ursprünglichen Kosten einsparen. Nur: Der Staat hat kein Geld mehr für diese Investitionen. Deshalb müssen private Unternehmen eine Vorfinanzierung leisten. Die Vergütung erfolgt dann degressiv aus den Einsparungen. Immer mehr Unternehmen werden künftig solche innovativen Finanzierungsmodelle anbieten.

In jüngster Zeit gibt es immer wieder Tendenzen, dass Behörden das Risiko allein den Unternehmen überlassen, aber an dem möglichen Erfolg eines PPP partizipieren wollen. Ist das der richtige Weg?

Sicher nicht. Es kann nicht sein, dass Erträge geteilt werden, aber Risiken nicht. Der Trend der letzten Jahre zu einer unbeschränkten Haftung der Privaten ist nicht akzeptabel, weil sie so die Finanzierung über Banken nicht gedeckt bekommen und zudem immense Rückstellungen bilden müssen. Die Wirtschaft darf nicht ausgepresst werden. In den Behörden hat ein Stimmungsumschwung stattgefunden. Die sagen sich ?die Unternehmen haben in den letzten Jahren viel zu gut an uns verdient?. Heute schlägt das Pendel zu stark in die andere Richtung aus, so dass sich für viele Firmen das Geschäft mit der öffentlichen Hand nicht oder kaum noch lohnt.

Wenn mit erfolgreichen Projekten bis zu 30 Prozent eingespart werden können, müsste in den Ämtern ja auch ohne privaten Partner erhebliches Optimierungspotenzial schlummern.

Das ist richtig und Folge des fehlenden Wettbewerbs, aber das Potenzial ist nur schwer zu nutzen. Einerseits ist kein Geld für Investitionen da, andererseits hilft es nur bedingt, wenn ich einen Management- oder Unternehmensberater ins Haus hole. Das ist die Kauflösung, bei der die Behörde anschließend wieder das Risiko trägt. Es ist deutlich besser und nachhaltiger, wenn dies dauerhaft von dem privaten Partner in PPPs übernommen wird, der über das Vergütungsmodell ein finanzielles Interesse an Verbesserungen und Einsparungen hat - ganz im Gegensatz zu der heutigen Praxis in den Ämtern.

Womit wir wieder bei der Kameralistik und ihren Folgen wären. Ist es neben der nur bedingt vorhandenen Fähigkeit der öffentlichen Hand nicht vor allem auch der fehlende Wille PPPs einzugehen und zum Erfolg zu führen?

Natürlich, vor allem der Wille, denn die Verantwortlichen in der Verwaltung haben gelernt, dass die Privatisierung oder Teilprivatisierung immer ein Politikum ist. Ein PPP, das scheitert, wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert. Die Ämter haben zudem Angst vor der Abhängigkeit von einem Dienstleister. Das kann man aber über Verträge abfedern, in denen etwa die Dokumentationspflicht des privaten Anbieters geregelt ist. Hier gibt es aus dem Ausland Beispiele, dass auch bei Outsourcing-Deals in Milliardenhöhe (etwa bei der Steuerbehörde in UK) nach einem zehnjährigen Vertrag mit einem Konsortium der Wechsel zu einem anderen Konsortium möglich ist. Diese Beispiele belegen, dass die Abhängigkeit von einem Dienstleister nicht zwangsläufig ist. Wir sollten in Deutschland von den Erfahrungen, die im Ausland gesammelt wurden, profitieren.