Schlanke Prozesse - kurze Dienstwege

Schlanke Prozesse - kurze Dienstwege Die Stadt Potsdam hat mit einem neuen Helpdesk-System ihren internen IT-Service »auf Trab« gebracht. Das Ergebnis: höhere Transparenz, mehr Effizienz und weniger Kosten. Zuständigkeiten, Kommunikationswege und Arbeitsabläufe sind heute eindeutig festgelegt und werden von der Software abgebildet.

- Schlanke Prozesse - kurze Dienstwege

- Einführung wie am Schnürchen

Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam mit heute knapp 150000 Einwohnern hat eine über tausendjährige Geschichte. Die fluss- und seenreiche ehemalige Residenzstadt Preußens ist vor allem für ihre zahlreichen und einzigartigen Schloss- und Parkanlagen bekannt. Die Stadt ist Sitz der Landesregierung sowie zahlreicher weiterer Verwaltungseinrichtungen, Verbände und Institutionen.

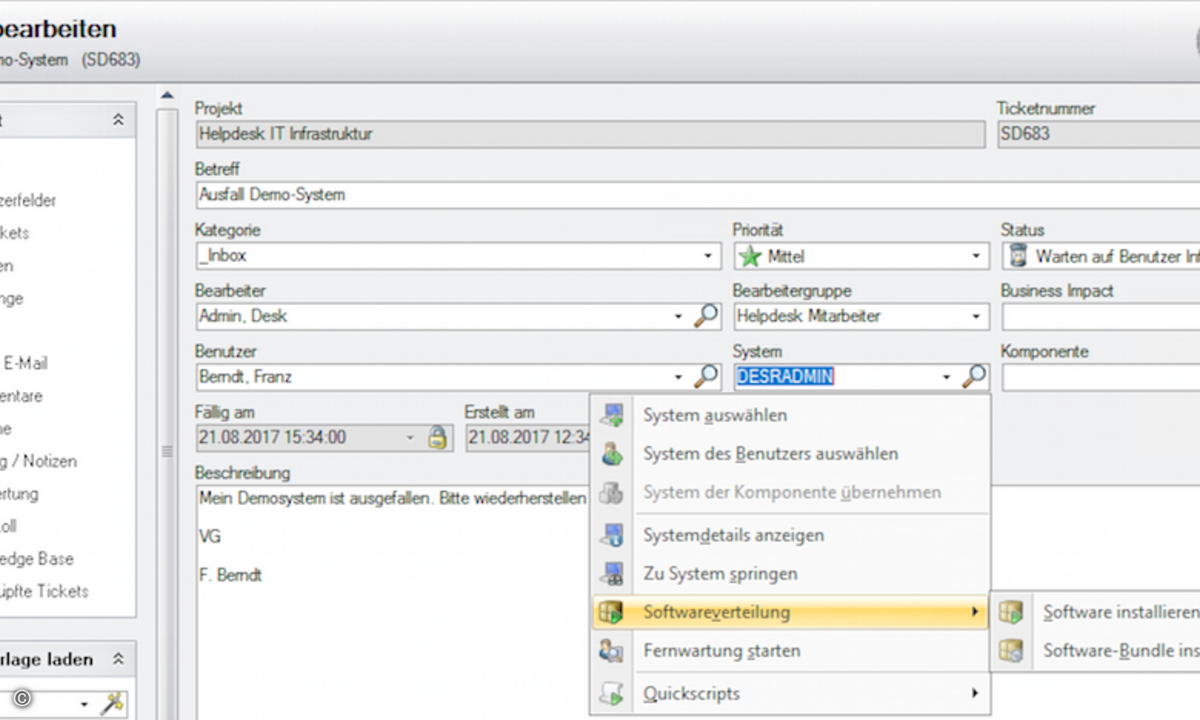

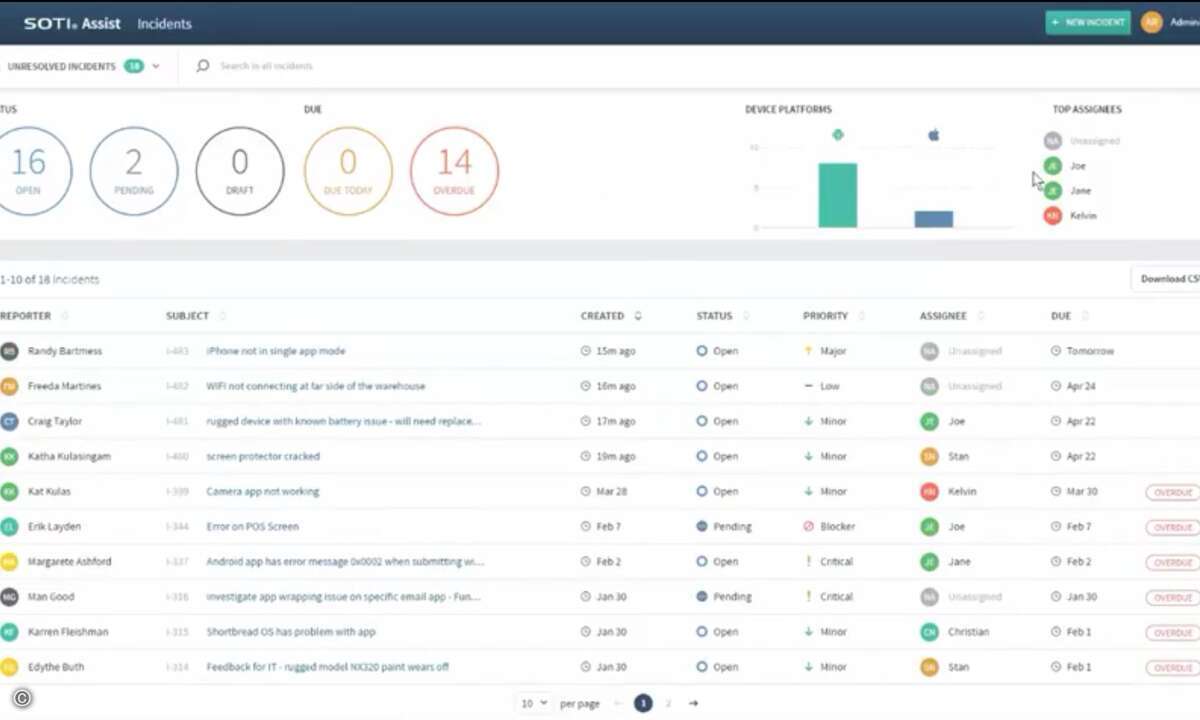

Für die Bewältigung der Verwaltungsaufgaben beschäftigt die Landeshauptstadt Potsdam circa 1900 Mitarbeiter. Die überwiegende Anzahl der Angestellten und Beamten erledigen ihre Verwaltungsarbeit am PC, sodass etwa 1450 PCs und circa 1000 Drucker zu betreuen sind. Dafür ist im IT-Bereich ein sechsköpfiges Helpdesk-Team verantwortlich.

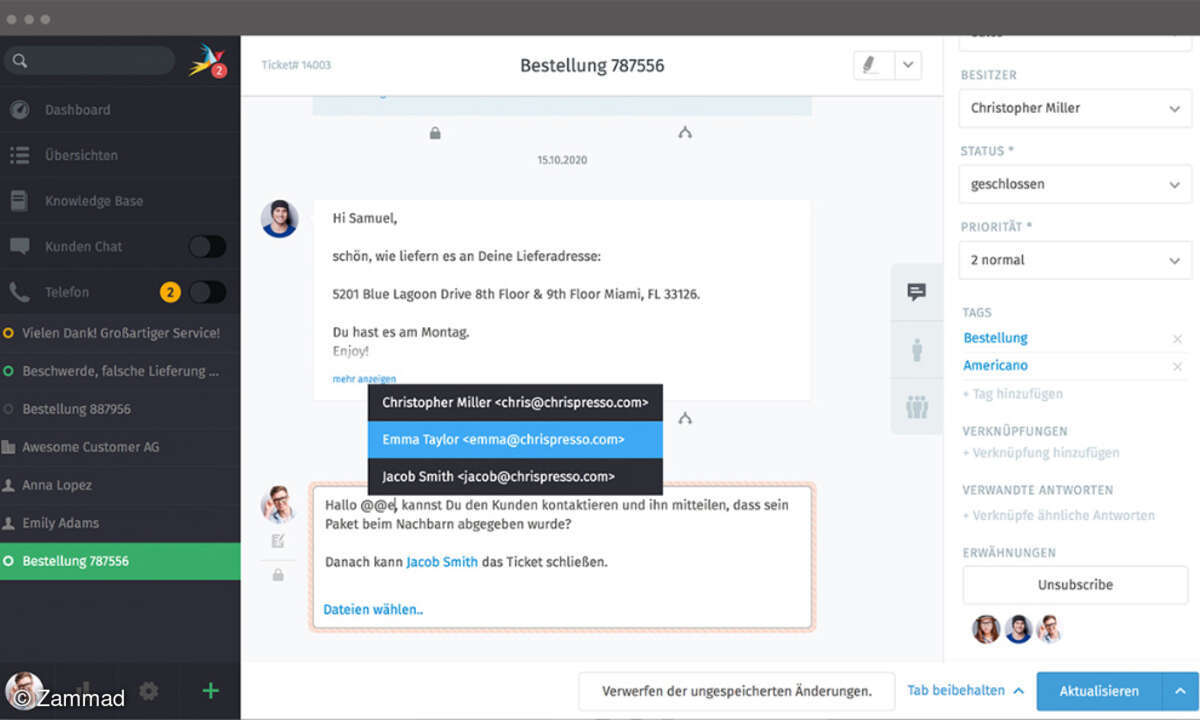

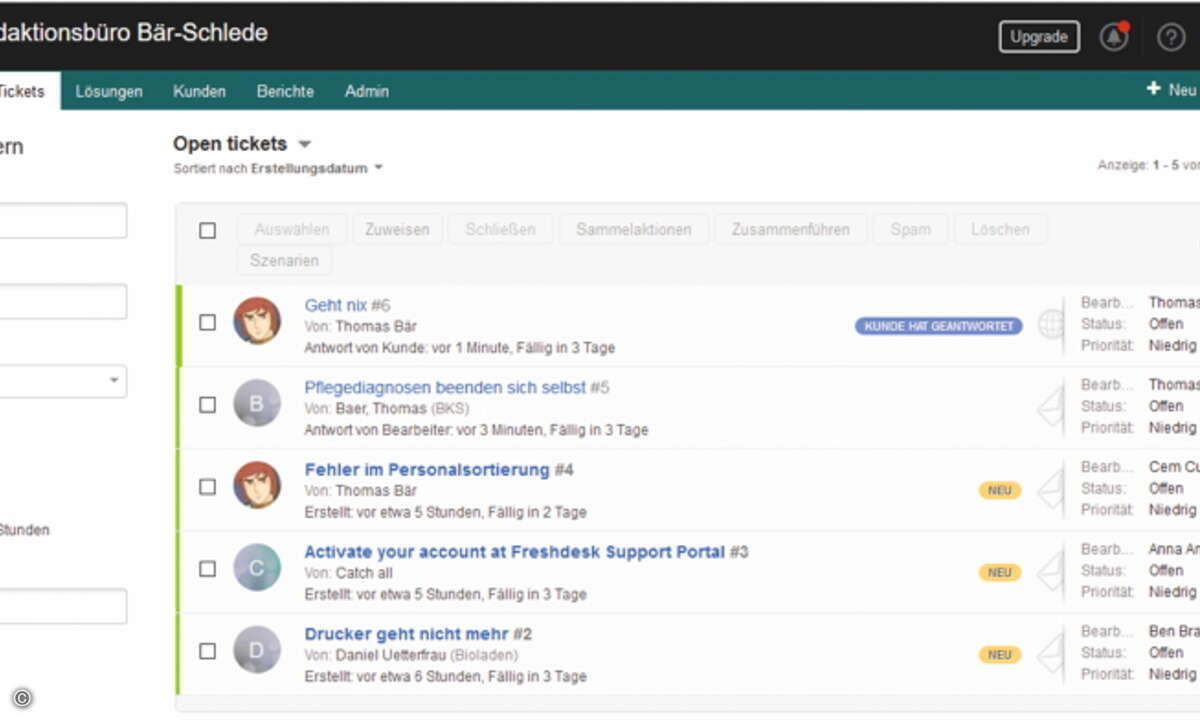

Im Helpdesk-System gehen sämtliche IT-Anfragen ein – täglich etwa 30 Calls. Für die Annahme neuer Störungsmeldungen und die Lösung einfacherer Probleme sind die Mitarbeiter des First-Level-Support zuständig. Hier werden die kleineren »Wehwehchen« behandelt, meist Hardware-Probleme bei Druckern und PCs oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung. Um größere »Katastrophen« wie Netzwerkprobleme oder einen Server-Ausfall mit verwaltungsweiten Konsequenzen kümmern sich die Mitarbeiter im Second-Level-Support.

Früher: Zusammenarbeit auf Zuruf

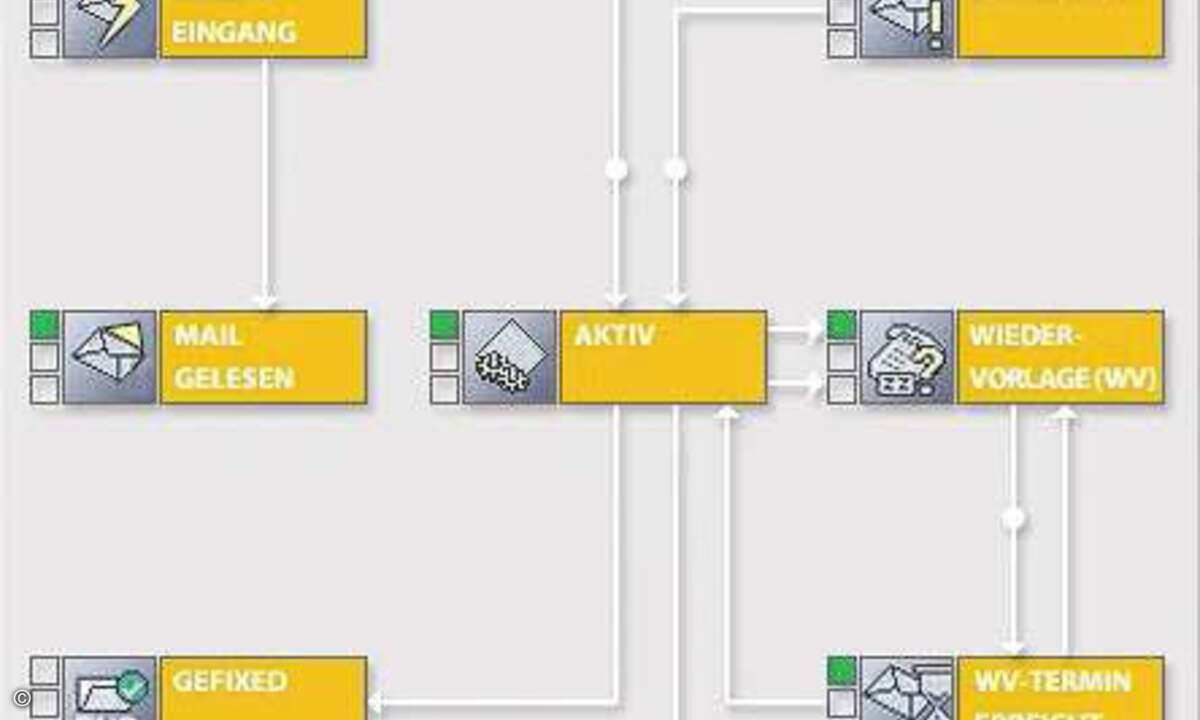

Vor der Einführung des neuen Helpdesk-Systems funktionierte die Zusammenarbeit quasi »auf Zuruf« – es gab keine klar abgegrenzten Prozesse für Auftragsmanagement und Benutzerservice. Zwar war ein selbst programmiertes Helpdesk-Tool vorhanden, doch dies ließ viele Wünsche offen. Damit war »Management by Klebezettelchen« angesagt, wie Karl-Heinz Piechatschek, IT-Leiter der Stadtverwaltung Potsdam, erläutert: »Früher sind Störungsmeldungen einfach bei einem der IT-Mitarbeiter aufgelaufen – ob dieser nun dafür zuständig war oder nicht. Der hat dann von Fall zu Fall ein Klebezettelchen an den Monitor seines Kollegen gehängt mit der Bitte um rasche Erledigung.« Ähnlich »unkonventionell« lief die Auftragserteilung der IT-User. Die sprachen ihre Kollegen aus dem Helpdesk einfach auf dem Flur oder in der Kantine auf ihre IT-Probleme an. »Irgendwann war dann der Leidensdruck zu groß, und zwar auf beiden Seiten«, erinnert sich Piechatschek: Die Helpdesk-Mitarbeiter waren unzufrieden, weil ihnen der Überblick fehlte und sie das Gefühl hatten, ständig gegen Windmühlen zu kämpfen.

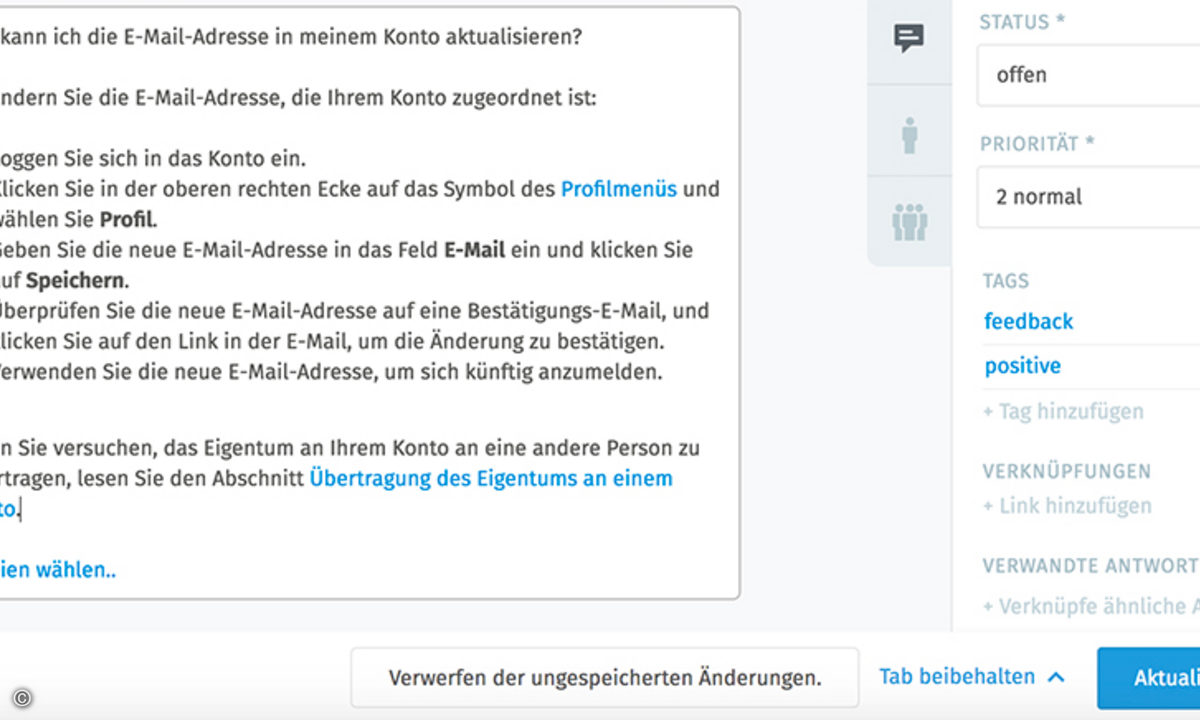

Und die IT-User klagten, dass ihre Anfragen nicht schnell genug oder gar nicht bearbeitet wurden. Auch konnte eine Nachfrage vom Helpdesk selten verbindlich beantwortet werden. Denn der eine Helpdesk-Mitarbeiter wusste meist nicht, ob und wie der Kollege das Problem bereits in Angriff genommen hatte. Es war also höchste Zeit für eine effektive Steuerung der Auftragsannahme im Helpdesk sowie eine zentrale Zugriffsmöglichkeit auf alle offenen und abgeschlossenen Vorgänge und die damit verbundenen Informationen.

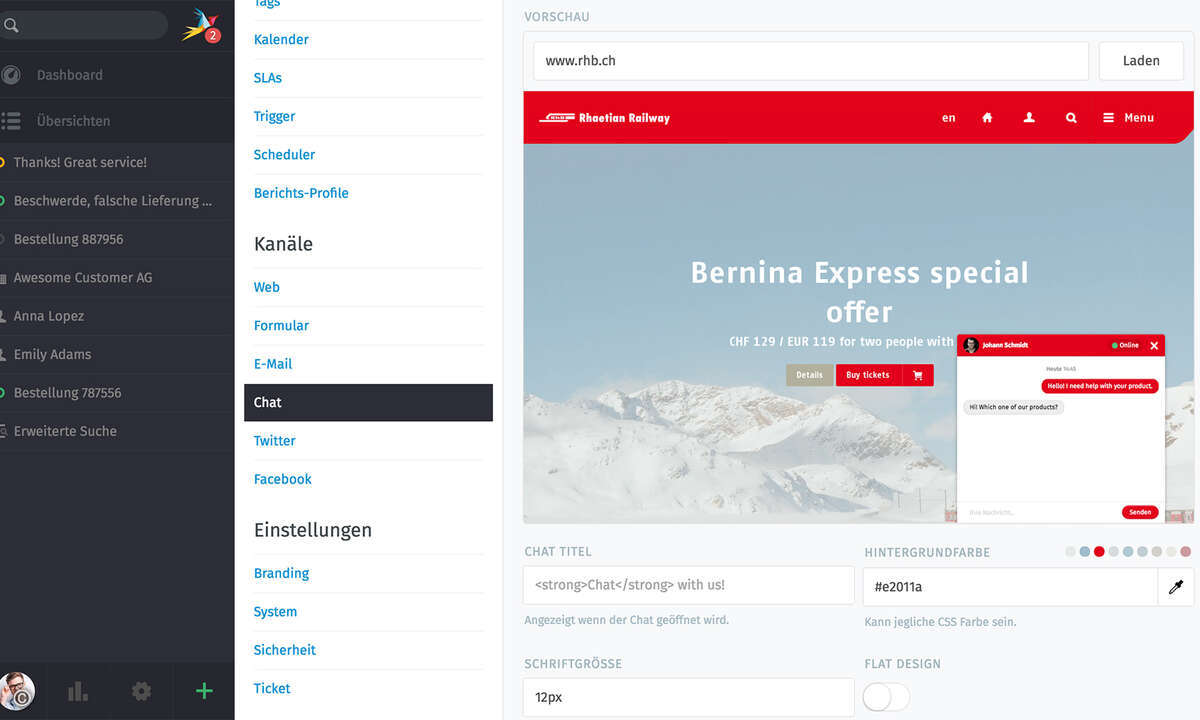

Mitte 2006 packte der IT-Bereich der Stadtverwaltung Potsdam das Problem an der Wurzel und konfrontierte verschiedene Anbieter von Helpdesk-Software mit den folgenden Zielsetzungen: Die Prozesse im Helpdesk sowie in den Leistungsbereichen System- und Fachadministration sollten automatisiert und damit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung ein besserer und schnellerer Service geboten werden. Darüber hinaus galt es, die Grundlagen für eine interne Leistungsverrechnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen, um die Aufwände für die Bearbeitung der Calls berechenbar zu machen. Ein weiteres Ziel war es, den Bearbeitungsstatus der Anfragen transparenter zu machen und eine webbasierte Auftragsverfolgung zu etablieren. Ein zusätzliches Anliegen war den Verantwortlichen auch die gleichmäßige Auslastung der IT-Mitarbeiter, wobei es galt, Aufgaben von Personen zu trennen: Sämtliche Anträge im IT-Bereich sollten zentral zusammenlaufen und danach Mitarbeitern zugeordnet werden. Der Zuschlag ging im Dezember 2006 an die ConSol-Software »CM/ Help«. Ausschlaggebende Kriterien waren die Möglichkeit, eigenständig Anpassungen vorzunehmen, sowie die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösung. Denn der IT-Bereich plant, mit CM/Help Schritt für Schritt weitere interne Prozesse effizienter zu machen.