Verloren im Vergabedschungel

Verloren im Vergabedschungel Das deutsche Vergaberecht lässt an Kompliziertheit nichts zu wünschen übrig. Das Gleiche gilt für die Vertragsvorlagen, die öffentliche Auftraggeber benutzen müssen.

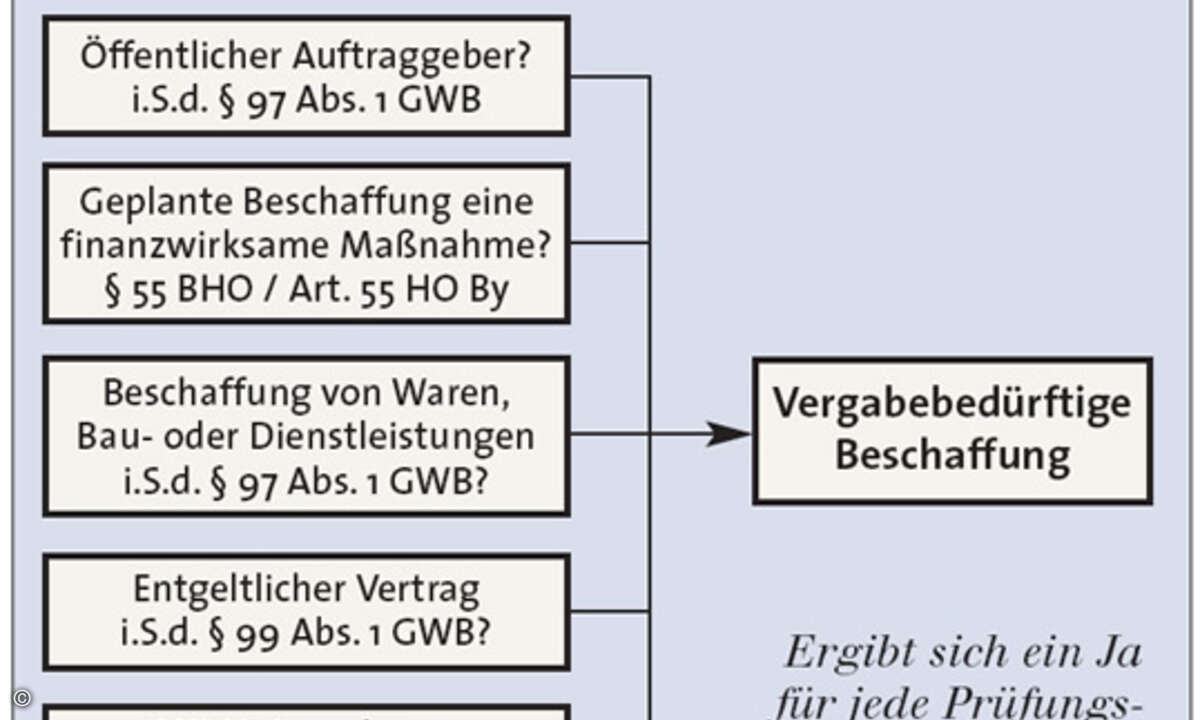

IT-Projekte im öffentlich-rechtlichen Sektor müssen meist europaweit ausgeschrieben werden. Daran führen immer weniger Wege vorbei. Diesen Schluss lässt jedenfalls ein Vortrag von Prof. Dr. Dirk Hackmann von der Universität Passau zu. Der Ordinarius für Öffentliches Recht befasste sich anlässlich des Bayerischen IT-Rechtstags in München damit, wie zu prüfen ist, ob ein Projekt ausschreibungspflichtig ist oder nicht. Nicht erforderlich ist ein Vergabeverfahren, so Hackmann, wenn es sich um »bloße Ausforschung des Marktes« handelt. Wann sie aufhört und die ausschreibungspflichtige Vergabe anfängt, darüber streiten sich die Gelehrten. Im Zweifel landet der Kasus wegen Klagen genervter Wettbewerber vor Gericht. Wenig hilfreich ist laut Hackmann auch der Versuch, sich durch eine öffentlich-private Partnerschaft den Fallstricken der europaweiten Ausschreibung zu entziehen. Denn in der Regel wird die neue Organisation trotzdem als öffentlicher Auftraggeber und damit als ausschreibungspflichtig betrachtet. Ein weiteres Schlupfloch könnte sich angesichts der Frage auftun, ob die geplante Maßnahme finanzwirksam ist. Wäre sie es nicht, entfiele die Ausschreibung. Hier bezog sich Hackmann auf Fälle, in denen der Auftraggeber das gewünschte Gut quasi umsonst zur Verfügung stellen wollte. Diese Konstellation ist gerade bei prestigeträchtigen öffentlichen Aufträgen gar nicht so selten. Doch auch hier sagt die Rechtsprechung »nein«. Denn erstens erzeugen selbst auf den ersten Blick kostenlose Projekte häufig Folgeausgaben, beispielsweise im Bereich Wartung und Support. Und zweitens gerät das ganze Unternehmen in Konflikt mit dem Dumpingverbot, das Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb schützen soll. Das Projekt muss nicht nur finanzwirksam, sondern auch entgeltlich sein, damit ausgeschrieben werden muss. Was bedeutet das für Betriebssystem-Software, die oft frei mitgeliefert wird? Hackmann wandte diese Frage auf die Linux-Migration der Stadt München an und kam zu dem Schluss, dass wegen der unvermeidlichen Folgekosten, die auch bei freiem Betriebssystem für Wartung und Support entstehen, Entgeltlichkeit vorliegt, mithin das jetzt geltende Vergaberecht heute das Münchner Vorgehen erschweren würde. Gegen das Vorgehen Münchens wandte Heckmann auch ein, hier habe die Beschränkung auf Open Source in der Ausschreibung bereits eine unerlaubte Einschränkung bedeutet. Denn alle anderen Produkte wären dadurch, obwohl vielleicht langfristig günstiger oder besser wären, von vornherein ausgeschlossen worden, die Auswahl auf die wenigen Distributoren im Linux-Bereich begrenzt. Heckmann: »Das ist eigentlich eine unzulässige Beschränkung.«

Rettungsanker Inhouse-Geschäft

Eine winzige Chance, am öffentlichen Vergaberecht vorbeizukommen, bietet die Konstruktion eines Inhouse-Geschäfts. Allerdings muss es sich um ein echtes Inhouse-Geschäft handeln. Echt ist das Inhouse-Geschäft nur dann, wenn der Auftragnehmer zwar rechtlich selbstständig, aber komplett vom Auftraggeber beherrscht wird und nicht am Markt orientiert ist. Selbst bei einigen wenigen Prozent externen Geschäften gilt das nicht mehr. Heckmann zitierte hierzu ein neueres Urteil des OLG Celle (14.9.06, 13 Verg2/06), bei dem der externe Anteil am gesamten Geschäftsvolumen des Auftragnehmers nur 7,5 Prozent betrug. Trotzdem war die Vergabe ungültig und es musste ausgeschrieben werden. Vergabefrei ist ein Projekt nur dann, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber wie eine eigene Dienststelle kontrolliert (EuGH, »Teckal«, 18.11.1999, C-107/98). Auch Institutionen oder Körperschaften, die reine In-State-Geschäfte betreiben, müssen nicht ausschreiben. Unter diese Bedingung fallen beispielsweise kommunale Kooperationsvereinbarungen, Aufgabenübertragungen im kommunalen Zweckverband, Verwaltungsabkommen oder Staatsverträge. Außerdem kommt diese Konstellation noch in Frage, wenn der Auftraggeber eine juristische Person öffentlichen Rechts mit Monopolstellung ist und für den betreffenden Auftrag kein Markt existiert. Heute bewertet man diese Sachverhalte als vergaberechtsfrei. Hier ist aber, so Heckmann, eine neue Meinung am Erstarken, die davon ausgeht, dass insbesondere bei IT-Projekten die Vorstellung, es liege kein Marktbezug vor, realitätsfern ist. Dazu gibt es auch schon europarechtliche Entscheidungen (EuGH, 13.1.2005, C-84/03). An der Ausschreibung führt also zunehmend kein Weg mehr vorbei. Was das für IT-Projekte bedeutet, fasste ein Teilnehmer der Tagung, der bei einem Verband beschäftigt ist und lieber ungenannt bleiben möchte, so zusammen: »Die Vergabe dauert so lange, dass bis zu ihrem Ende die angedachte Technologie schon wieder veraltet ist. Und zudem kann man am Anfang eines IT-Projekts wegen der Eigenheiten der Technologie kaum eine rechtskonforme Ausschreibung verfassen, da die Details sich während des Projekts meistens ändern.« Dagegen steht Heckmanns Meinung: »Besser ein kompliziertes Vergaberecht als Auftragsvergabe an den, der am meisten schmiert.«

Kampfplatz Vertragsbedingungen

Ist, ob mit oder ohne öffentliche Ausschreibung, endlich ein potenzieller Projektpartner für ein öffentlich-rechtliches IT-Projekt gefunden, hat der Wirrwarr leider noch längst kein Ende. Denn nun steht die Vertragsgestaltung gemäß den öffentlich-rechtlichen Vorgaben an. Diesem schwierigen Thema widmete sich auf der Münchner Tagung der Rechtsanwalt und Diplomingenieur Rudolf Roas von der Kanzlei Tacke, Roas und Krafft in München. Fast alle IT-Projekte sind Projekte im Sinne der DIN 69901 von 1987: Sie haben eine Zielvorgabe, einen klaren Rahmen, der sie gegenüber anderen Vorhaben abgrenzt und eine projektspezifische Organisation. Solche Vorhaben gehorchen den Vorgaben der KBSt (Koordinations- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesregierung). Diese Stelle hat Richtlinien für die Vertragsgestaltung in den Besonderen Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen (BVB) definiert. Diese Bestimmungen wurden inzwischen durch die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT) abgelöst, allerdings gilt das nur für einige Vertragstypen. Verfügbar sind EVB-IT derzeit für Kauf, Dienstleistung, Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung, Instandhaltung von Hardware, Pflege von Standardsoftware. Für die Beschaffung von IT-Systemen, die Hardwaremiete oder die Planung und Realisierung von IT-Projekten beispielsweise gibt es noch keine EVB-IT-Varianten, weshalb hier weiterhin die alten Regeln der BVB angewandt werden müssen. Dazu muss man wissen, dass die Vergabeverträge der öffentlichen Hand sich nach einer komplizierten Hierarchie aufbauen: Die allgemeinen Vertragsbedingungen, sozusagen die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) öffentlich-rechtlicher Vergabeverträge richten sich grundsätzlich nach VOL/A. Dazu kommen zusätzliche Vertragsbedingungen gemäß VOL/B, in denen beispielsweise der grundlegende Vertragstyp (Dienst-/Werkvertrag o.ä.) festgelegt wird. Dazu treten ergänzende Vertragsbedingungen, die für Gruppen gleichgelagerter Einzelfälle gelten sollen und schließlich besondere Vertragsbedingungen, die den Einzelfall regeln. Gerade in diesen liege häufig der Rettungsanker für ein komplexes Vertragswerk, meint Roas. »Genau formulierte besondere Vertragsbedingungen werden meiner Meinung nach viel zu selten formuliert«, sagte er. Aus diesem komplexen Schichtenmodell resultieren redundante, komplexe Vertragswerke, die nicht selten in der Praxis große Schwierigkeiten aufwerfen.

Haftung noch nicht eindeutig definiert

Die Verabschiedung der fehlenden EVB-IT-Vertragstypen verzögert sich wegen einer noch nicht endgültig entschiedenen Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der IT-Industrie und der öffentlichen Hand. Dabei geht es um die Haftungsbedingungen in den geplanten EVB-IT-Planung und EVB-IT-Systembeschaffung. Sie entscheiden auf wie viel Schaden der Auftraggeber im Zweifel sitzen bleibt, wenn ein Projekt durch (Mit-)Verschulden des Auftragnehmers schief läuft, mithin um viel Geld. Nachdem ein Mediationsvorschlag Mitte 2005 von der Industrie zurückgewiesen wurde, endete auch eine weitere Sitzung der beiden Parteien im September 2006 ohne substanzielles Ergebnis. Gerüchteweise verlautet nun, so Roas, man werde sich bis Jahresende auf eine Haftungsregelung einigen. Vorgesehen sei eine rechtsgrundneutrale Haftung für alle in Frage kommenden Tatbestände. Der Haftungswert solle aber auf den Auftragswert beschränkt bleiben, sofern nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Deckelung eventueller Haftungsansprüche unabhängig vom Auftragswert sei ausgeschlossen – bei einer anderen Regelung würde der Staat im Zweifel auf ungedeckten Millionenschäden sitzen bleiben. Noch allerdings ist die Neuregelung nicht verabschiedet, Auftragnehmer und Auftraggeber fischen weiter im Trüben. Roas: »Beide Vertragsseiten benötigen schnellstmöglich eine EVB-IT-Planung und eine EVB-IT-Systemvertrag. Außerdem müssen auch andere typische Geschäfte wie Hardwaremiete oder ASP schleunigst geregelt werden.« Ob es dazu kommt, steht dahin. Vielleicht liegt auch hier einer der vielen Gründe, warum IT-Projekte der öffentlichen Hand so langsam voranschreiten.