Digital unter vier Augen

Auch die öffentliche Verwaltung setzt zusehends auf digitale Lösungen. Doch beim Einsatz entsprechender Kommunikationswerkzeuge müssen vor allem die Behörden entscheidende Aspekte berücksichtigen. Vom Zugang bis zur Sicherheit: Ein Überblick über die wichtigsten Anforderungen.

- Digital unter vier Augen

- Die Zukunft ist digital, aber bitte DSGVO-konform

Deutsche Behörden und Ämter stehen vor einer umfassenden Digitalen Transformation. Damit geht vor allem auch die digitale Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern einher. Statt eines beschwerlichen Behördengangs soll ein Termin per Videokonferenz möglich werden. Sozialleistungen beantragen, Ausweise erneuern oder Rückfragen zu Formularen – viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich virtuelle Services von Behörden. Denn so müssen sie keine langen Strecken zurücklegen, Parkplätze suchen oder in einer Schlange warten. Die Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen kann viele Vorteile mit sich bringen – und durch die Corona-Pandemie werden digitale Services und Bürgerdienste seitens der BürgerInnen immer häufiger verlangt. Laut einer von Studie von ServiceNow wollen neun von zehn Befragten umfassende digitale Bürgerservices nutzen. Wichtig seien dabei vor allem nahtlose und einfache Prozesse. Doch die Behörden müssen im Wesentlichen vier Aspekte beim Einsatz von Videokommunikationslösungen beachten.

Anbieter zum Thema

1. Niederschwelliger Zugang für Bürgerinnen und Bürger

Laut der aktuellen jährlich erscheinenden Studie „eGovernment Monitor“, welche die Situation der digitalen Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz beleuchtet, verlangen Bürgerinnen und Bürger nach digitalen Verwaltungsleistungen. Ein Ergebnis der Studie zeigt, dass die Behörden Angebote machen müssten, die ebenso leicht und niedrigschwellig sind, wie die Angebote des privaten Alltags. Die Anforderungen, um Barrieren zu überwinden, seien dabei klar: Dienste müssen funktionieren sowie durchgängig und intuitiv bedienbar sein. Für Behörden besteht die Anforderung darin, beispielsweise eine Videokonferenz mit nur wenigen Klicks zugänglich zu machen – egal von welchem Endgerät, Betriebssystem oder Browser. Theoretisch ist dafür ein Drei-Klick-Zugang ausreichend: Zustimmung zur Videokommunikation, Prüfung des verwendeten Geräts auf Eignung und Betreten des Beratungsraums. Der vorherige Download von Programmen oder Plug-Ins wäre hinderlich, um auf breiter Basis Akzeptanz zu finden. Zudem stellt dies ein zusätzliches Sicherheitsrisiko dar. Gerade im Umfeld der Behörden sollten die Anwenderinnen und Anwender auf Beratungsdienste selbst in Umgebungen mit geringer Bandbreite zugreifen können, indem sie die Wahl zwischen hoher und niedriger Bildqualität bei ihren mobilen Endgeräten haben. So können sie bei Bedarf Datenvolumen sparen, denn einige haben einen Vertrag mit begrenzten Volumen und die öffentlichen Dienstleistungen werden oft auch von unterwegs genutzt. Das unterscheidet die Anforderungen an die Kommunikation zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürger per Video von den Anforderungen an entsprechende Lösung in und zwischen Unternehmen.

2. Integration in bestehende Systeme

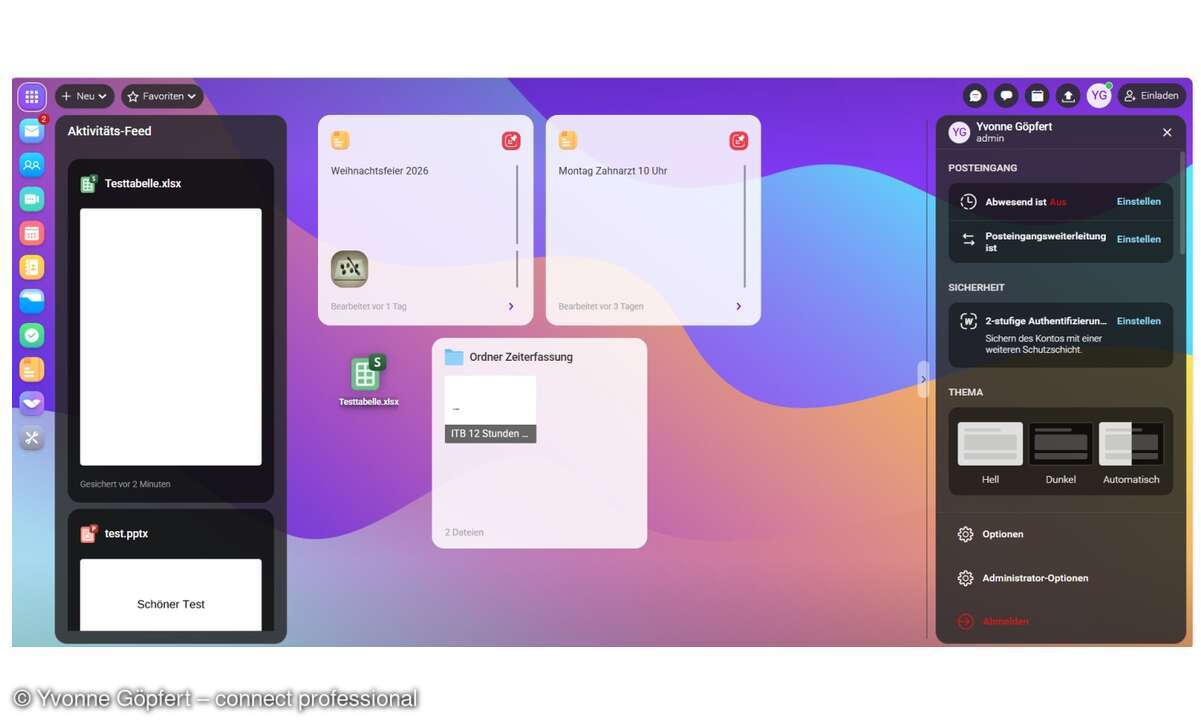

Neben den Bürgerinnen und Bürgern muss eine Videoberatung auch bei den eigenen MitarbeiterInnen Anklang finden. Am besten stellt sie auch für sie eine Zeitersparnis dar, denn nur dann bietet die Videokommunikation einen Vorteil und kann erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden. Um Daten nicht in zwei Systemen gleichzeitig pflegen zu müssen, sollte die Videokommunikationslösung kompatibel zu bestehenden Lösungen sein und nicht als Silo angebunden werden. Dabei ist es von Vorteil, wenn sich die Videokommunikation nahtlos in die Collaboration-Software integrieren lässt, die bereits von der Behörde etabliert wurde. So haben die MitarbeiterInnen ebenfalls einen sehr niederschwelligen Zugang zu den Beratungsgesprächen mit nur wenigen Klicks aus ihrem bereits bekannten System heraus. Damit entwickelt die Videokommunikationslösung zugleich den Arbeitsplatz in Behörden zum Digital Workplace weiter.

3. Höchste Sicherheit

Kaum eine Stelle erhebt und verwaltet so viele hochsensible personenbezogene Daten wie Behörden und Ämter. Name, Wohnort, Adresse, Besitztümer, Auskünfte über die jeweiligen Einkommen – die Liste der Informationen, die sich in öffentlicher Hand befinden, ist lang. Gemäß Bundesdatenschutzgesetz müssen diese Daten sehr gut geschützt werden. Das Gesetz legt fest, wann Behörden Daten erheben und wie sie diese abspeichern und verarbeiten dürfen.

Um diesen strengen Vorgaben und Sicherheitsstandards zu entsprechen, können Behörden On-Premises-Videokollaborationslösungen einsetzen, um volle Datentransparenz und -kontrolle in ihrer etablierten IT-Landschaft zu haben. Die Lösung sollte konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sein. Außerdem sollte sie alle wichtigen und gängigen Kommunikationsfunktionen wie Video, Chat und Audio, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten oder das kurzfristige Hinzufügen von weiteren Gesprächsteilnehmern umfassen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine fundierte digitale Beratung zu ermöglichen.

4. Umfragen zur Kundenzufriedenheit erstellen

Gab es Hürden, um dem Beratungsgespräch beitreten zu können? Fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger gut beraten oder schränkt sie diese Lösung eher ein? Wie kann die Videokommunikation für sie noch angenehmer gestaltet werden?

Um langfristig weiter Barrieren abzubauen und um auch Personen, die weniger technisch versiert sind, in diese Kommunikationsform miteinzubinden und davon zu überzeugen, sind Umfragen wichtig. Möglichkeiten für Feedback und Analysen können Auskunft über den Kundennutzen geben und Antworten liefern, um die Lösung eventuell zu optimieren. Indem das System automatisch virtuelle Anfragen und durchgeführte Gesprächsminuten zählt, lässt sich die Akzeptanz digitaler Terminangebote messen. Eine End-to-End-Verschlüsslung sorgt dabei dafür, dass personenbezogene Daten die Infrastruktur nicht verlassen.

Taktgeber für eine digitale Verwaltung

Der Videokommunikation kommt zukünftig weiterhin eine wichtige Schlüsselrolle zu. Sie bleibt entscheidend, um öffentliche Dienstleistungen zu modernisieren sowie Arbeitsplätze ortsunabhängig zu gestalten. Laut dem Sachstand zum demografischen Wandel im öffentlichen Dienst vom Deutschen Bundestag 2020 werden in den nächsten zehn Jahren etwa ein Viertel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Ruhestand eintreten. Auch diese sich ändernden Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Behörden berücksichtigen. Dabei können Videolösungen eine große Rolle spielen, um den Beschäftigten mehr Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsortes sowie in ihrer Arbeitsweise zu bieten, was die Attraktivität von Behörden als Arbeitgeber erhöht. Zudem kann die Videokommunikation eine einfachere Bürgerbeteiligung an Regierungsprozessen, -entscheidungen und -dienstleistungen ermöglichen. Dabei kann sie ortsunabhängig stattfinden. Dadurch ist sie in der Lage, menschliche Nähe mit der kompetenten Beratung eines Vor-Orts-Termins zu verbinden sowie digitalen Komfort und hohe Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen.

Peter Voigtmann, Senior Enterprise Architect und CEO bei Voigtmann