Digitale (Un-)Abhängigkeit

Behörden und Schulen machen sich oft von Microsoft & Co. abhängig. Dabei gibt es längst sicherere, europäische Lösungen, mit denen sich die digitale Unabhängigkeit sicherstellen ließe.

- Digitale (Un-)Abhängigkeit

- Europäische Open-Source-Anbieter verbünden sich

Behörden und Schulen werden immer digitaler. Das liegt auch an den Milliarden-Summen, die Bund und Länder zur Verfügung stellen. Häufig fließen die Gelder allerdings in die Taschen der großen Tech-Konzerne und die Abhängigkeit der öffentlichen Hand von herstellergebundener Software von Microsoft und anderen US-Unternehmen wird immer größer. Dabei gibt es längst sicherere, europäische Lösungen, mit denen sich die digitale Unabhängigkeit sicherstellen ließe.

Donald Trump hatte in Deutschland wenige Fürsprecher. Und so mehr freuten sich die meisten Deutschen, als Facebook und Twitter dem ehemaligen Präsidenten der USA die Konten sperrten. Dass private Unternehmen Politiker in die Knie zwingen können, ist jedoch problematisch. Trump war sich des Einflusses der US-Tech-Riesen stets bewusst. Er nutzte sie selbst als Druckmittel gegen andere Staaten. Beispielsweise zwang Trump das US-Unternehmen Adobe dazu, die eigenen Produkte in Venezuela nicht länger anzubieten – bis es zu einem plötzlichen Sinneswandel kam. Und auch Huawei bekam den politischen Einfluss zu spüren.

Die Ereignisse zeigen, wie wichtig es vor allem für deutsche Behörden ist, sich digital unabhängig und damit nicht von einzelnen Unternehmen oder von Staaten, die über diese Unternehmen Druck ausüben, erpressbar zu machen. Die Diskussion darum ist umso dringender, da derzeit von Bund und Ländern Milliarden-Summen zur Verfügung gestellt werden, um die Digitalisierung im öffentlichen Sektor voranzutreiben. Warum weiterhin Steuergelder und EU-Förderprogramme dazu beitragen sollen, die Übermacht und damit auch die Abhängigkeit der deutschen Verwaltung und Wirtschaft von Microsoft, Apple und Google auszubauen, ist für viele Experten unverständlich.

Anbieter zum Thema

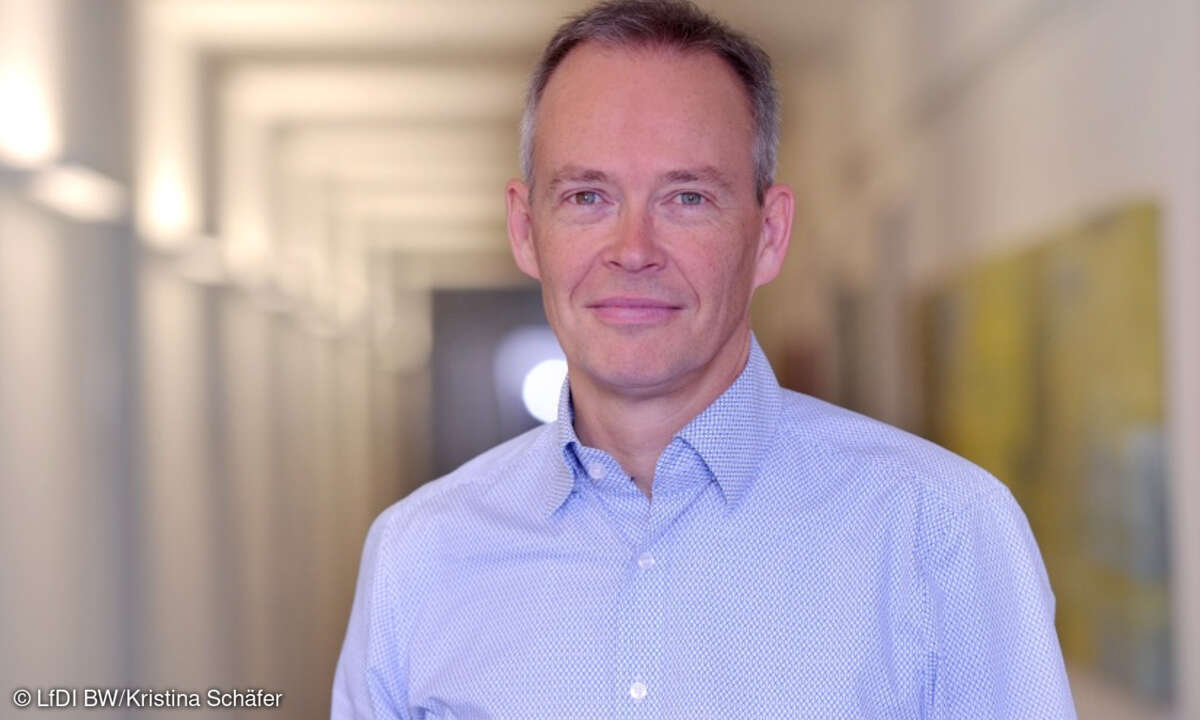

Datenschützer raten von US-Diensten ab

Gleichzeitig weisen immer mehr Datenschützer darauf hin, dass der Einsatz von US-Diensten wie Teams und Zoom auch gegen die strengen deutschen Datenschutzgesetze verstößt. So hat sich etwa Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Baden-Württemberg, klar gegen den Einsatz von Microsoft 365 und anderen US-Diensten in deutschen Schulen ausgesprochen. Schulen könnten bei Microsoft 365 nicht ausreichend nachvollziehen, welche personenbezogenen Daten wie und zu welchen Zwecken verarbeitet werden, so der Datenschutzexperte. Allein vor diesem Hintergrund sollte es für Schulen und Behörden Pflicht sein, alternative Lösungen zu nutzen, bei denen die oft sensiblen Nutzerdaten bestmöglich und rechtskonform geschützt sind. Schließlich kann man sich als Privatnutzer aussuchen, welchem Unternehmen man seine Daten anvertraut. Wenn man mit Ämtern und öffentlichen Einrichtungen digital interagieren will, ist dies nicht ohne weiteres möglich. Gerade Schulen und Schulträger tragen hier eine besondere Verantwortung dafür, dass die Daten ihrer zumeist minderjährigen Anvertrauten nicht in die falschen Hände gelangen.