Die Batterie als Kernstück der USV

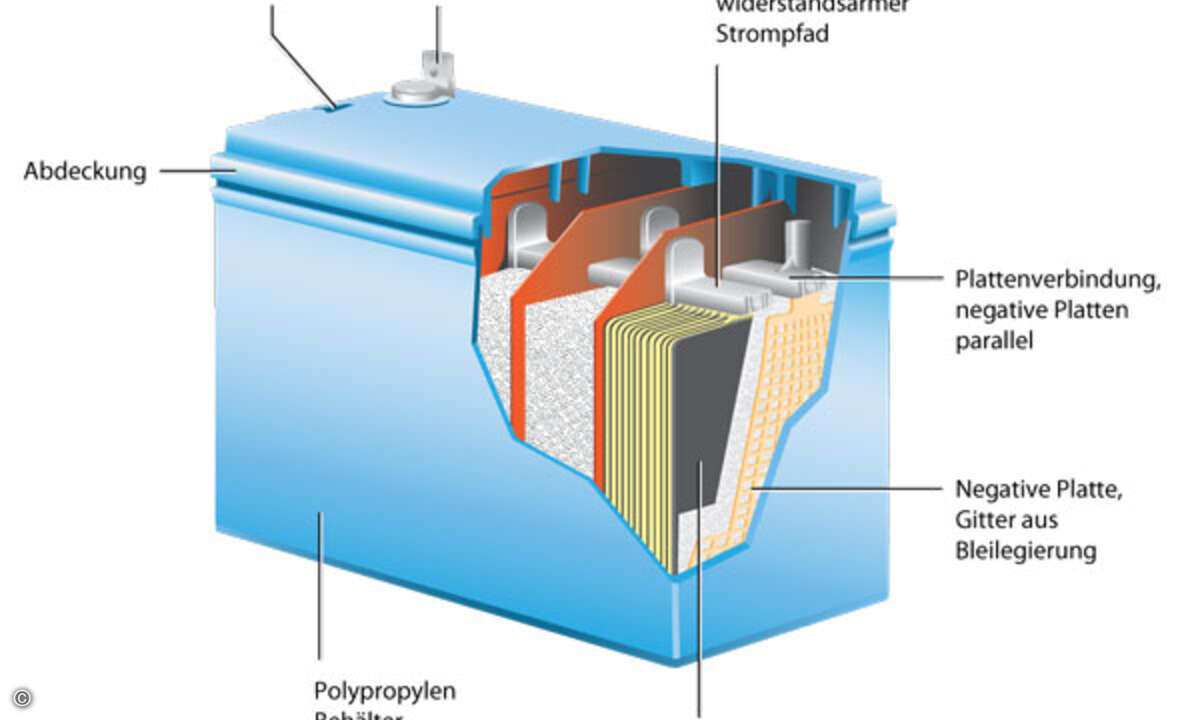

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs) kommen in unterschiedlichen Umgebungen zum Einsatz und schützen die angeschlossenen Verbraucher vor Schäden durch Spannungsschwankungen oder Stromausfälle. Doch gleichgültig, ob sie in Büros, Rechenzentren oder Automationsbetrieben arbeiten, die Geräte sind stets darauf angewiesen, dass ihre sensibelsten Bestandteile einwandfrei funktionieren: die Batterien. Für die Sicherheit des IT-Systems ist daher die richtige Behandlung und fachgerechte Wartung der Akkumulatoren ein entscheidendes Kriterium.Um eine störungsfreie Stromversorgung bei Netzausfall oder Netzschwankungen zu gewährleisten, greifen USV-Anlagen auf einen Batteriepuffer zurück. Dieser ist in der Regel so dimensioniert, dass er die angeschlossenen Verbraucher während eines Stromausfalls etwa fünf bis zwanzig Minuten lang weiterhin mit Strom versorgt - abhängig vom Bedarf auch länger. Dadurch lassen sich Server und Workstations auch bei einem Stromausfall ordnungsgemäß herunterfahren und Datenverlust sowie Systeminkonsistenz unterbinden. Für gewöhnlich kommen in USV-Systemen ventilregulierte Blei-Akkumulatoren (VRLA) zum Einsatz, die auch als gekapselte Batterien bekannt sind. Bei diesen sorgt ein abgedichtetes Polypropylengehäuse gemeinsam mit einem eingedickten Elektrolytgel dafür, dass Batterieflüssigkeit weder auslaufen, noch überschwappen kann. Eine weitere Variante stellen die sogenannten VRLA-AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) dar, bei denen das schwefelsäurehaltige Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden ist. Die AGM-Technik verhindert den Verlust selbst kleinster Tropfmengen und sorgt dafür, dass sich die Akkumulatoren in jeder beliebigen Position betreiben lassen: horizontal, vertikal oder auf dem Kopf. Durch den Einbau dünnerer Bleiplatten haben AGM-Batterien zudem den Vorteil, dass sie einen geringeren Innenwiderstand aufweisen. Sie können dadurch nicht nur schneller geladen werden, sondern stellen auch größere Entladungsströme zur Verfügung. Au