Digitale Fundamente für Gebäude (Fortsetzung)

- Digitale Fundamente für Gebäude

- Digitale Fundamente für Gebäude (Fortsetzung)

- Digitale Fundamente für Gebäude (Fortsetzung)

Dämme gegen die Datenflut

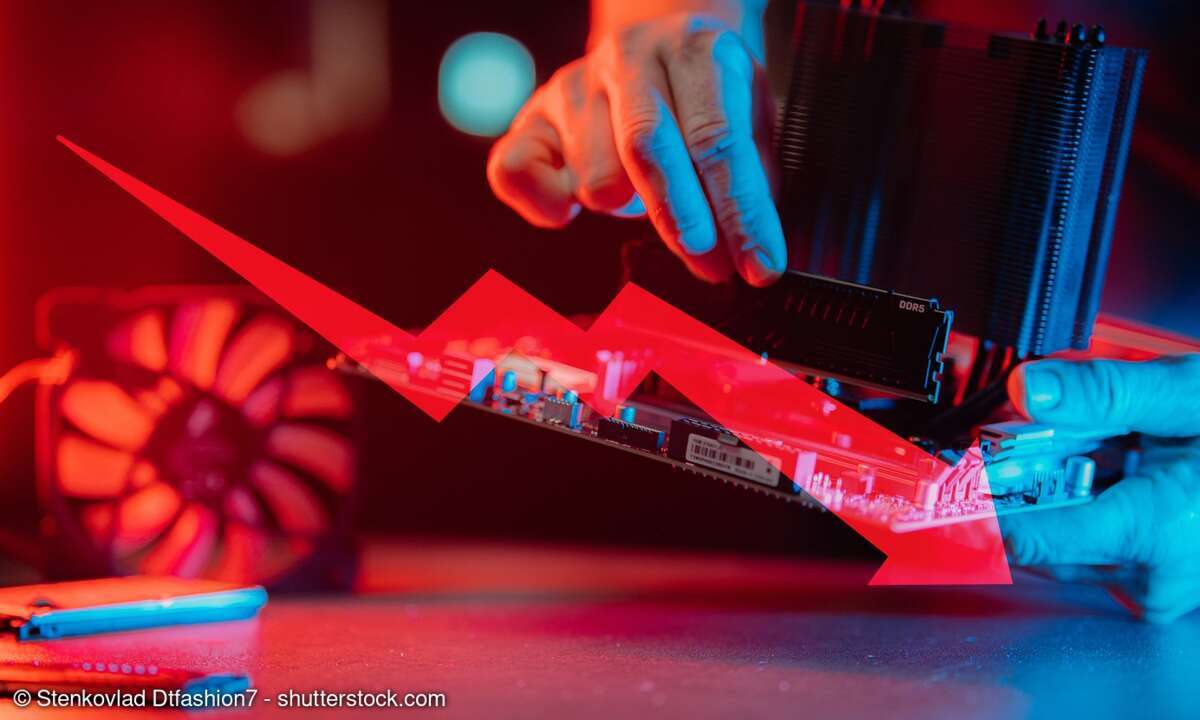

Als technisches Gerüst für eine schier unbegrenzte Anzahl an Regeln, Richtlinien und Gesetzen des Bauwesens fungiert heute eine Datenbankanwendung. »1995 hatten wir eine Lösung auf Basis einer auf Literaturrecherchen spezialisierten Datenbank entwickelt, um unseren Mitarbeitern einen besseren Überblick über Fachinformationen, Regelwerke, technische Literatur und allgemeine Hinweise zum Baurecht zu verschaffen«, erinnert sich Hartig. Darüber hinaus enthielt das Wissensmanagement-System Angaben zu Sachverständigen und Spezialisten im Bauwesen. Informationen über Informationen, die im Laufe der folgenden sieben Jahre jedoch den technischen Rahmen der Client-Server-Lösung sprengten: Permanent aktualisierte Datensätze mit immer neuen Normen, Regeln und Gesetzen hatten spätestens nach der Einführung europaweit gültiger Vorschriften dafür gesorgt, dass die Performance des Systems zusehends in den Keller ging. Auch schien der bis dato verwendete Suchalgorithmus des Informationssystems mit den gigantischen Mengen an Zahlen und Fakten allmählich an seine technischen Grenzen gestoßen zu sein. Ungenaue Abfragen durch Benutzer quittierte das System zuweilen nach Schema F mit bis zu 300000 Ergebnissen - und dies über alle Branchen und Normen hinweg: Wer nicht genau wusste, ob es sich bei der Suche um eine DIN-, DIN-EN oder DIN-ISO-Norm handelte, der verzweifelte. »Es war an der Zeit, uns nach einer Alternative umzusehen«, resümiert Hartig. Das alte Datenbankprodukt namens Lars ist heute auch gar nicht mehr auf dem Markt.

Der erste Spatenstich für ein runderneuertes Technisches Informations-System (TIS) erfolgte schließlich im September 2002 - gemeinsam mit dem Frankfurter IT-Dienstleister Synerva, dessen Know-how in der Beratung und Entwicklung komplexer, verteilter Informationssysteme während der gesamten Laufzeit des Projekts zum Tragen kam. Mit dem neuen TIS wurde ein System geplant, das die Client-Server-Optik durch eine moderne browser-basierte Benutzerschnittstelle ersetzte. Ganz oben im Planungsheft standen jedoch zwei andere Voraussetzungen: Robustheit und Performance. Das System sollte allen Mitarbeitern Tag und Nacht und ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen.

Marcus Roth, verantwortlich für die technische Umsetzung, lässt die Evaluationsphase Revue passieren: »Wir haben zunächst Produkte bekannter Datenbankanbieter unter die Lupe genommen und Erfahrungen anderer Anwender bei ähnlichen Projekten eingeholt.« Eher zufällig stieß sein Team dann auf den amerikanischen Softwarehersteller Intersystems, dessen postrelationales Datenbanksystem Caché und den Implementierungspartner Synerva. Ein Vergleich mit Microsofts SQL Server brachte laut Bauinformatiker Roth zutage: »Caché lag während unserer Tests in puncto Performance und Verfügbarkeit klar vorn.« Und bei einer Entwicklung und Wartung mit Oracle »hätte zusätzliches Personal einkalkuliert werden müssen«. Im Gegensatz zu den Datenbankprodukten der Konkurrenz decke Caché außerdem Datenmodellierung, Im- und Export von Daten sowie die Gestaltung der Benutzeroberfläche in einem Paket ab. So erleichtern vordefinierte Modelle die Arbeit mit Objekten. Und eine Soap-Schnittstelle vereinfacht die Anbindung der Datenbank an vorhandene Software. Basis für die Systemvergleiche war ein TIS-Prototyp mit Web-Frontend und effizienten Suchalgorithmen, den die Fachleute von Synerva nach zwei Entwicklungswochen für die Testphase zur Verfügung stellten.