Geschäftsprozesse über Kennzahlen steuern

Damit online schnell auf interne und externe Informationsabfragen reagiert werden kann, sollten Geschäftsprozesse soweit wie möglich ohne Bearbeitungsbrüche ablaufen. Angesichts wachsender Prozessanforderungen wächst der Bedarf an einem professionellen Business-Process-Management (BPM) beziehungsweise Business-Service-Management (BSM).

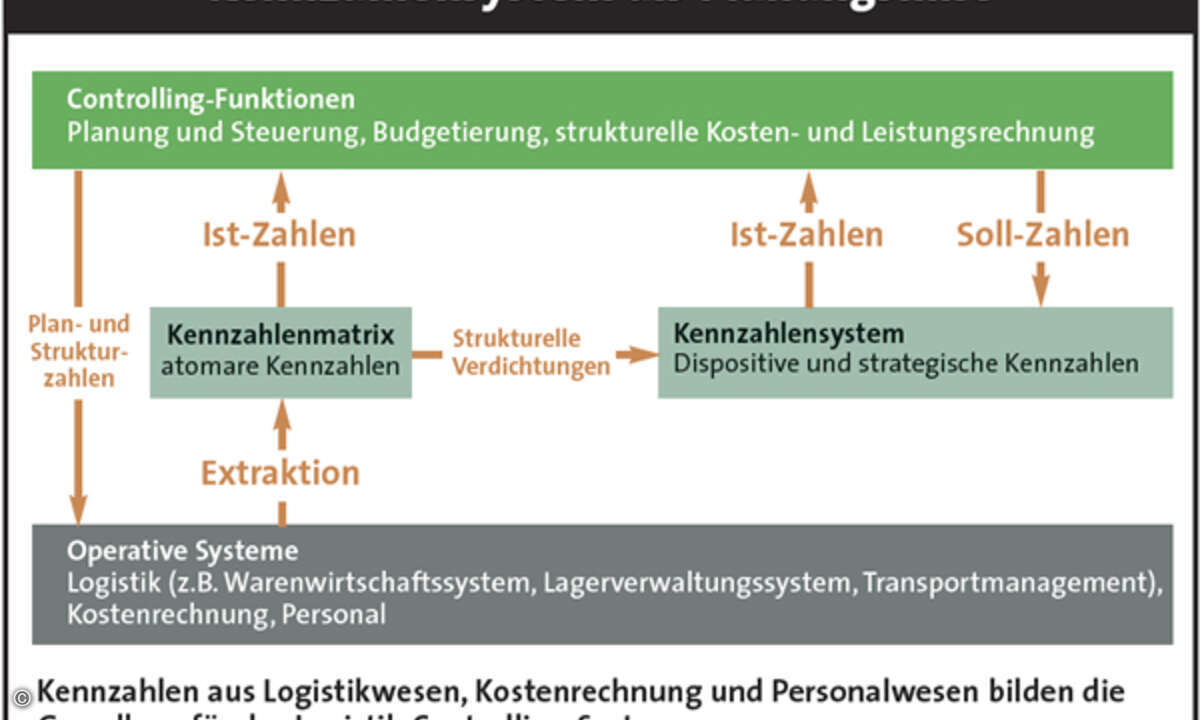

Durch Straffung von Geschäftsabläufen versprechen sich die Unternehmensführungen Kosteneinsparungen sowie einen flexibleren und schlagkräftigeren Geschäftsauftritt. Ihre Erwartungen werden aber nur dann eintreffen, wenn Abnormitäten innerhalb der Prozessabfolgen schnell erkannt werden: Nur so lässt sich ihnen frühzeitig gegensteuern. Für den Fall, dass Verfügbarkeits- oder Performanceprobleme auftreten, wollen die Verantwortlichen wissen, welche betriebswirtschaftlichen Folgen daraus resultieren. Um beide Anforderungen abzudecken, müssen geeignete Kennzahlen sowohl für die Prozessabläufe als auch für die IT-Services entwickelt und im BPM- oder BSM-System hinterlegt werden.

Doch wie zu den passenden Kennzahlen finden, um darüber mittels BPM- oder BSM-System die Qualität der Geschäftsprozesse zu verfolgen und Störungen automatisch an der zentralen Konsole auszuweisen?

Die prozesstragenden Anwendungen, Dienste und IT-Services müssen so unterteilt werden, dass sie exakt den einzelnen Fachabteilungen zugewiesen werden können. Um dies zu erreichen, müssen die Anwendungen und Dienste horizontal (wie innerhalb der bestehenden Abfolge zu trennen?) und vertikal (wie die Prozessabschnitte neu zusammenfügen?) strukturiert werden. Das Grundraster dafür bildet das Verbesserungs-Soll für die einzelnen Geschäftsabläufe.

Diese strukturierte Vorgehensweise ist notwendig, damit sich der Bedarf der einzelnen Fachabteilungen an IT-Services richtig einschätzen und auf beiden Ebenen – IT-Services und Prozessabschnitte – die geeigneten Mess-Kennzahlen hinterlegen lassen. Sie repräsentieren die Abläufe im Normbereich und alarmieren automatisch an der zentralen Konsole, wenn dieser Bereich verlassen wird.

Damit ist es jedoch nicht getan. Bei der Definition der Kennzahlen müssen – außer dem anvisierten Prozess-Soll – mögliche Prozessabweichungen vorausbedacht werden. Denn Ziel der Prozessverbesserung ist es auch, künftig flexibler und schneller auf interne und externe Veränderungen zu reagieren. Nur mit dieser Überlegung wird das Unternehmen die Dynamik einer SOA (Service-orientierte Architektur) angemessen durch das BPM- beziehungsweise BSM-System absichern können. Generell gilt für die Definition der Mess-Kennzahlen: Erst müssen die Kennzahlen für die Geschäftsprozessabschnitte festgelegt werden, bevor sie davon ausgehend für die IT-Services definiert werden. Diese Top-down-Vorgehensweise schließt aus, dass sich, wie in der jüngsten Vergangenheit, das Prozess-Soll starr an den bestehenden IT-Systemen orientiert und dadurch erheblich eingeschränkt wird. Top-down klärt sich zudem für die Projektverantwortlichen das Bild, welche Systeme sich in die Prozessdynamik einspannen lassen und welche ausgemustert werden sollten. So ist eine bedarfsgerechte IT-Servicebereitstellung nur über eine Virtualisierung von Server- und Speicherkapazitäten sowie eine komponenten- oder Web-Service-orientierte Verarbeitung möglich.

Bleibt die Entscheidung, für ein angemessenes Prozessmanagement über Kennzahlen auf das richtige Pferd zu setzen. Während BSM diese Aufgabe von unten, den IT-Systemen, nach oben, den Prozessen, angeht, verfolgt BPM die umgekehrte Richtung. Der unterschiedliche Aufbau beider Managementsysteme ist jedoch für die Entscheidungsfindung weniger wichtig. Viel wichtiger ist für das Unternehmen, inwieweit das eine oder andere System die geforderten Managementfunktionalitäten auf Prozess-, Service- und IT-Ebene abdeckt. Außerdem sollten die Entscheider ihren Blick darauf richten, ob das Managementsystem ohne großen Programmieraufwand Verfügbarkeits- und Performance-Einschränkungen auf Prozessebene anhand von betriebswirtschaftlichen Kenngrößen darstellen kann. Das können beispielsweise Gewinn- oder Umsatzverluste, verminderter Warendurchsatz, Lieferverzüge, Fertigungsausfälle, entgangene Vertragsabschlüsse, nicht gestellte Rechnungen oder Ausfallkosten sein. Voraussetzung für solchen Angaben ist eine gründliche Analyse des Geschäfts, damit sich die Auswirkungen überhaupt quantifizieren lassen.