Nicht aus dem Rahmen fallen

In zahlreichen Unternehmen ist ein verlässliches IT- Servicemanagement der kompletten IT-Installation immer noch das Stiefkind, an dem besonders gespart wird. Dabei wird es dringender denn je gebraucht.

Die schrittweise Implementierung von Managementwerkzeugen bringt den größten Nutzen und einen baldigen Return-on-Investment.

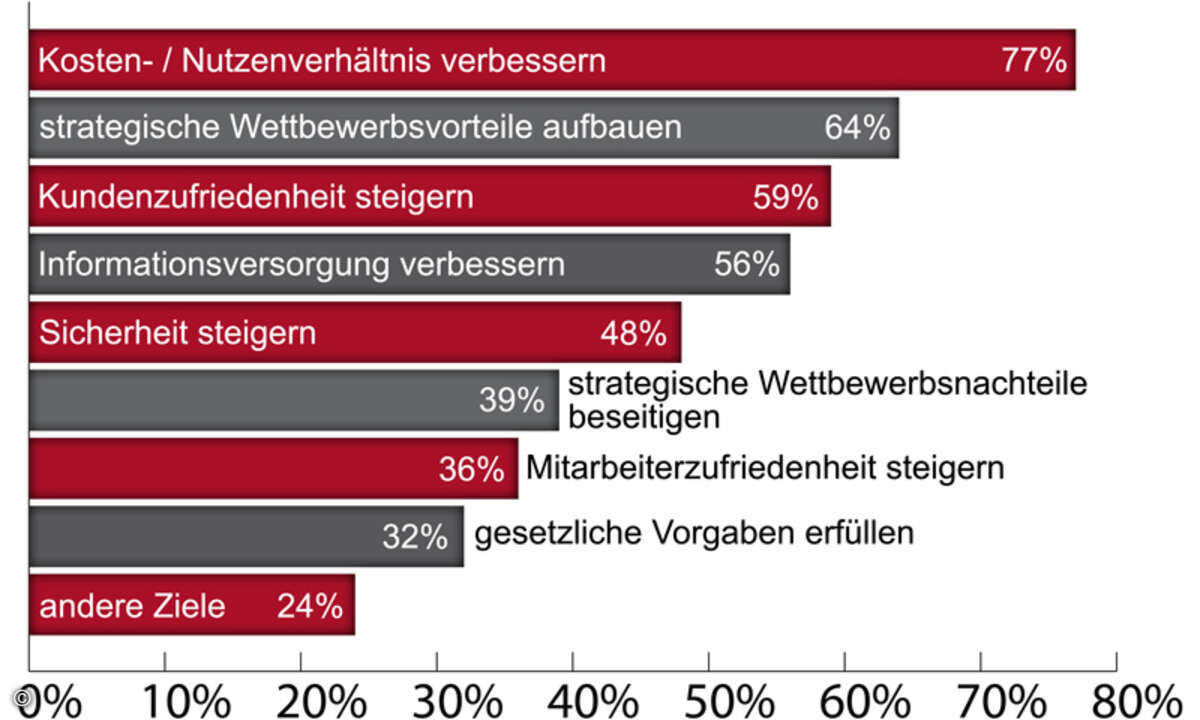

Über das IT-Servicemanagement werden in Zeiten des Web zusehends geschäftskritische Applikationen abgewickelt, auch die Geschäftspartner mit einbezogen. Die Gretchenfrage angesichts Ausgangssituation in Richtung Echtzeitverarbeitung und -kommunikation: In welche IT-Management- und IT- Servicemanagementsysteme investieren, ohne dadurch das Unternehmensbudget zu stark zu belasten? Sind doch gerade diese Werkzeuge dazu entwickelt worden, mehr Wirtschaftlichkeit und Produktivität ins Geschäft zu bringen. Also dürfen Unternehmen von ihrem Einsatz auch eine baldige Amortisierung aller damit verbundenen Investitionen erwarten.

Doch welches Konzept beim IT-Management und IT- Servicemanagement fahren, damit Kosten und Leistungen von vornherein im angemessenen Verhältnis zu einander stehen? Es gilt, zunächst prozessorientiert vorzugehen und für jede Abfolge des Geschäftsprozesses den notwendigen Grad an Verfügbarkeit und Performance zu analysieren. Dazu gehört auch die Analyse der Leistungsträger entlang dieser Ablaufketten – Mensch, Betriebsprozesse und Managementwerkzeuge sowie weiterer Hard- und Software – die zur permanenten Aufrechterhaltung dieser Qualitäten erforderlich sind. Alle Leistungsträger wiederum müssen einer genauen Kosten-/Leistungsanalyse unterzogen werden, damit sich im Einzelnen ihr Wertbeitrag zur Geschäftsabwicklung ermessen lässt. Nur dadurch entsteht über alle Geschäftsabläufe ein transparentes Kosten-/Leistungsbild, auch für die spätere, verursacherbezogene Abrechnung von IT-Services. Diese Transparenz ist zudem die Grundvoraussetzung dafür, um für jede einzelne Geschäftsprozessetappe den günstigsten Leistungsträger zur Erfüllung der erforderlichen Prozessvorgaben wie Verfügbarkeit und Performance ermitteln zu können. Die generelle Vorgehenslinie wird dazu sein, eine weitgehende Verbesserung/Automatisierung von IT-Services und IT-Betriebsprozessen zu erreichen. Die wichtigsten Hebel dazu: der gezielte Einsatz von IT-Management- und IT- Servicemanagementwerkzeugen.

ITIL-Konformität hilft weiter

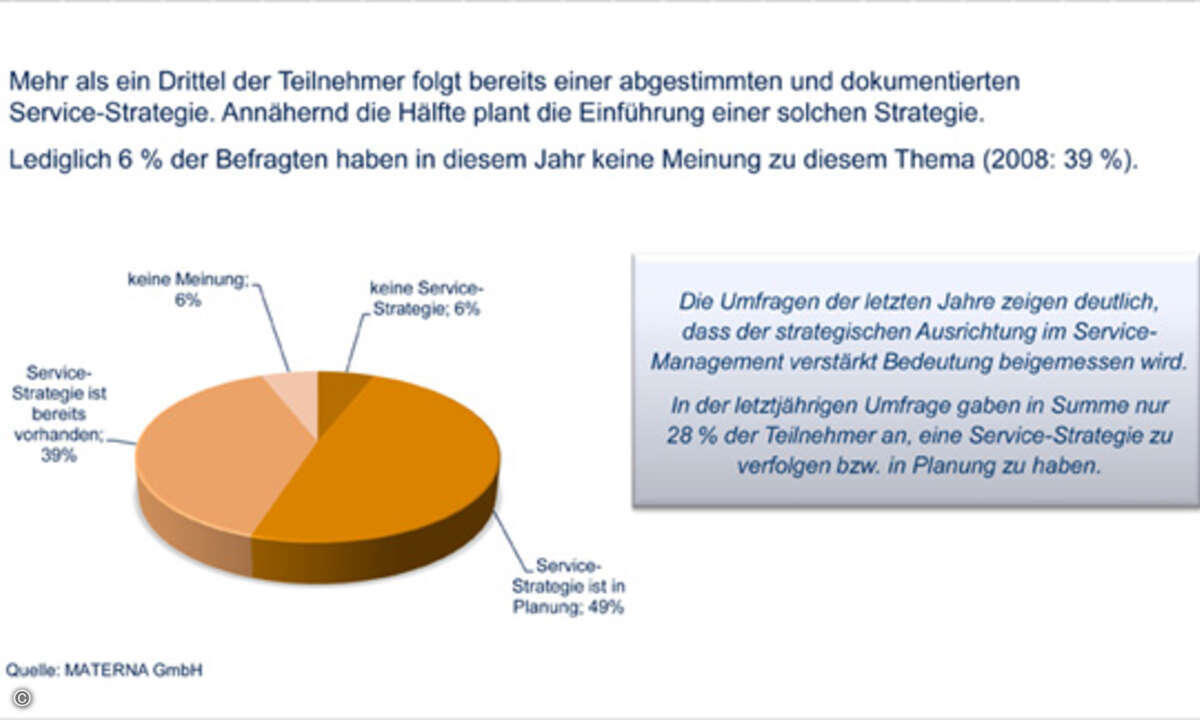

Bevor Entscheider ihr Augenmerk auf die notwendigen IT-Managementtechniken richten, ist eine systematische Vorgehensweise anhand von ITIL (IT Infrastructure Library) gefordert. ITIL ist eine systematische und praxisgerechte Methode, die Effizienz der IT-Architektur zu steigern. Diese strukturierte Vorgehensweise ist notwendig, um beide Seiten – IT-Organisation einschließlich der notwendigen Betriebsprozesse und die IT-Architektur als Lieferant der IT-Services – in Einklang zu bringen. Auf diese Weise kann das Unternehmen Zug um Zug das anvisierte IT- Servicemanagement strukturiert angehen, ohne wichtige Kernziele für eine soweit wie möglich reibungslose und erfolgreiche Projektumsetzung aus den Augen zu verlieren:

- klare Verantwortlichkeiten

- klare Schnittstellen

- höhere Umsetzungsgeschwindigkeit

- stärkere Kundenorientierung

- höhere Dienstleistungsqualität

- Verbesserung der Veränderungsprozesse

- Kostensenkung

- eine systematische und dadurch übersichtliche Organisation

Eines liefert ITIL nicht: Vorgaben, worüber diese Kernziele erreichbar sind. Ebenso wenig sagt ITIL etwas über die notwendigen Managementwerkzeuge zur Erfüllung der Prozessvorgaben aus. Diese Lücken haben mittlerweile viele Hersteller von IT-Management- und IT- Servicemanagementwerkzeugen mit entsprechenden ITIL-konformen Funktionen gefüllt, von Monitoring, Reporting über Support bis hin zur Unterstützung bei der Behebung von Fehlern. Selbst Point-Lösungen, beispielsweise zum Desktop-Management, sind zunehmend an ITIL ausgerichtet. Immerhin besteht die Kunst der Integration und Implementierung von Managementwerkzeugen vor allem darin, sie harmonisch ins Prozessgefüge der IT-Organisation einzubetten. Denn nur aus diesem Gefüge heraus und gelenkt konform mit den aktuellen Geschäftszielen sind die anvisierten Wirtschaftlichkeits- und Produktivitätszuwächse überhaupt zu erreichen.

Inwieweit die unterschiedlichen Aufgabenfelder innerhalb des ITIL-Modells systemtechnisch unter einen Hut gebracht werden können, ist Aufgabe der Systemintegratoren. Sie müssen dazu die Stärken und Schwächen der einzelnen IT-Management- und IT- Servicemanagementwerkzeuge genau prüfen sowie ihre Monitoring-, Reporting-, Support- und Fehlerbehebungsfunktionen auf durchgängige ITIL-Konformität abklopfen.

Umsetzung in lukrativen Schritten

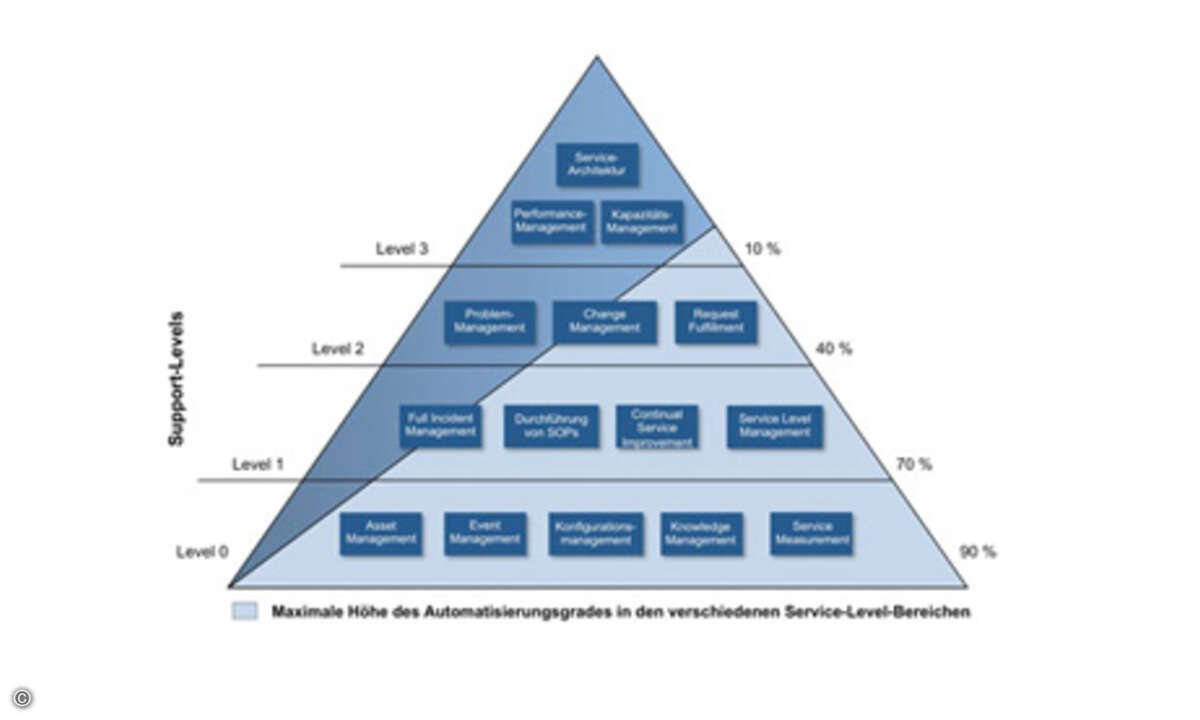

Für die Auswahl und Umsetzung der passenden IT-Management- und IT- Servicemanagementwerkzeuge gilt »think big, start small«, schon um die Projektkosten auf einen längeren Zeitraum zu verteilen und zwischenzeitlich mit der Realisierung von Teillösungen einen baldigen ROI (Return-on-Investment) einzufahren. Diese Vorgehensweise schont das IT-Budget und stellt damit auch das Controlling und die Unternehmensführung zufrieden. Die ITIL-konforme Vorgehensweise liefert gleich einem Leitfaden wesentliche Informationen dazu, in welchen Schritten die Königsdisziplin des IT- Servicemanagement angegangen werden sollte. Für die schrittweise Projektabfolge hat sich mit Blick auf das Kosten-/Leistungsverhältnis sowie einer bald verbesserten Servicebereitstellung und -qualität folgende Reihenfolge bewährt:

1. Desktop-Management

2. Basis-Inventarisierung innerhalb des Desktop-Managments

3. Netzwerk- und Systemmanagement

4. Helpdesk-Management

5. Applikationsmanagement

6. IT-Servicemanagementfunktionen

Für diese Projektreihenfolge gibt es gute Gründe. Im Desktop-Management gegenüber den vielen installierten PCs mit den Teildisziplinen Initial-Roll-out, Software-Verteilung und gegebenenfalls Remote-Control stecken für die Unternehmen in der Regel die höchsten Einsparungspotenziale. Zudem bildet die Basis-Inventarisierung, meist Teil des Desktop-Managements, den Grundstock für die generelle technische Inventarisierung von Hard- und Software, also auch für das Netzwerk- und Systemmanagement sowie das Applikationsmanagement. Selbst für das IT- Servicemanagement, so für das an der SLA-Überwachung angebundene Reporting, leistet die Basisinventarisierung wertvolle Dienste.

Über das Netzwerk- und Systemmanagement lässt sich eine höhere Produktivität des IT-Personals und der übrigen Mitarbeiter erreichen, indem darüber die Verfügbarkeit der IT-Architektur gesteigert und Performance-Engpässe weitgehend ausgeschlossen werden. Dieser Verfügbarkeits- und Performance-Schub kommt den Prozessketten und dadurch dem Geschäft selbst zugute. Für die verhältnismäßig frühe Umsetzung des Netzwerk- und Systemmanagements spricht zudem, dass in den meisten Unternehmen zumindest das Netzwerkmanagement in weiten Teilen schon realisiert ist.

Das Helpdesk-Management mit den Teildisziplinen Incident-, Problem-, Change- und Konfigurationsmanagement winkt ebenfalls mit lukrativen Einsparungspotenzialen. Zumal die Unterstützung dieser Disziplinen zu einem hohen Prozentsatz auf den zahlreichen PCs liegt. Parallel dazu profitieren das Netzwerk- und Systemmanagement vom professionell gelösten Incident-, Problem-, Change- und Konfigurationmanagement. Mit diesen Werkzeugen lässt sich das Verfügbarkeits- und Performance-Verhalten von Netzwerkkomponenten und Servern positiv beeinflussen.

Zurückhaltung lohnt

Danach sollte das Management der Applikationen folgen. Datenbanken und Anwendungen fungieren zwar als direkte Träger der Geschäftsabläufe. Andererseits erweist sich die Umsetzung des Applikationsmanagements auf Grund der meist proprietären APIs (Application Programming Interfaces) sowie der Flut der auflaufenden Events als hoch komplex und dadurch zeit- und kostenaufwändig in Planung, Konzeption und Realisierung. Deshalb ist es sinnvoll, nur die für das Unternehmen kritischen Applikationen, beispielsweise zentrale Geschäftsdatenbanken, ins IT-Management einzubeziehen und gegenüber diesen Applikationen die Flut an Meldungen, ausgelöst von den lokalen Agenten, auf ein Mindestmaß einzudämmen. Diese verhaltene Applikations-Managementstrategie, die Projektrisiken senkt, ist durchaus vertretbar. Bereits das Systemmanagement mit den Dreh- und Angelpunkten »Server« stützt die Verfügbarkeit und Performance der Applikationen erheblich. Setzt das Unternehmen innerhalb seiner IT-Business-Logik auf moderne Software wie EAI (Enterprise-Application-Integration), Componentware bis hin zu Web-Service-Frameworks, bleibt ohnehin nur die Verfahrensweise, den Verfügbarkeits- und Performance-Hebel per Systemmanagement an den jeweiligen Servern anzusetzen. Denn Schritte darüber hinaus sind derzeit kaum möglich und stehen, dort wo bereits gangbar, in einem kaum vertretbaren Kosten-/Leistungsverhältnis.

Herausforderung IT- Servicemanagement

Erst nachdem der komplette, technische Managementsockel steht, ist die Königsdisziplin »IT-Servicemanagement« gefordert. Ihre Aufgabe ist zweigeteilt. Die erste Hälfte ist, die von den IT-Abteilungen bereitgestellten Services im Rahmen eines unternehmensweiten System- und Applikations-Monitoring in ihrer Quantität und Qualität zu überwachen, die zweite, die Ergebnisse in der Form zu publizieren, dass Serviceveränderungen und ihre Auswirkungen auf das Geschäft für das Management, die Controller und die IT-Verantwortlichen

ad hoc erkennbar werden. Denn immerhin soll das IT- Servicemanagement die Entscheider auch in die Lage versetzen, Veränderungen innerhalb der Organisation oder des Markts flexibel und schnell auf den neuen Bedarf an IT-Services abzubilden. Detailfragen zur Performance des angebotenen Dienstes müssen über das Servicemanagement ebenso zu beantworten sein wie Fragen zur Verfügbarkeit einzelner Komponenten, inklusive der Verfügbarkeitsauswirkungen auf den kompletten Geschäftsablauf. Parallel dazu müssen Service-Vereinbarungen permanent zu überwachen sein, damit bei Bedarf schnellste Reaktionen, beispielsweise über den zentralen Helpdesk oder per Vor-Ort-Service, möglich sind.

Auch bei der Umsetzung des IT- Servicemanagements lauern Projekthürden. Die größte davon ist, die Inventarisierung mit Provenienz Desktop-Management sowie die betriebswirtschaftliche Inventarisierung, beispielsweise mit den Daten aus der SAP-Welt, in Einklang zu bringen. Zumal für diese für das Servicemanagement unabdingbare Synthese zwei grundsätzlich unterschiedliche Mentalitäten und Denkarten, die technische und kaufmännische, unter einen Hut gebracht werden müssen. Stolpersteine und Reibungsverluste sind hier ohne sach- und fachkompetente Moderation förmlich programmiert

Der Produktmix ist ausschlaggebend

Eins steht außer Frage: Die meisten Unternehmen werden zur Ausgestaltung ihrer Servicemanagement-Komplettlösung kaum an einem Mix aus mehreren Technologien vorbeikommen. Für diese Produktstrategie sprechen sowohl funktionale wie Kostengründe. So warten die Desktop-Managementspezialisten wie z.B. ManageSoft, NetSupport, Altiris und On Technology (Symantec) mit der besser ausgeprägten Funktionalität auf. Das gilt sowohl für den Initial-Roll-out (Imaging statt bedienerlose Installation) und die Software-Verteilung (Differenzabbild-Verfahren + bedienerlose Distribution) als auch Remote-Control und die Inventarisierung (teils Scan von Hard- und Software auch von Nicht-US-Herstellern). Dieses Plus an Funktionalität gegenüber den Anbietern umfassender Plattformlösungen wie IBM/Tivoli, Hewlett-Packard, Computer Associates, BMC und Evidian, bei denen das Desktop-Management in der Regel nicht so gut ausgeprägt ist, zahlt sich für das Unternehmen im laufenden Betrieb in höheren Einsparungen aus.

Für die Etappe »Netzwerk- und Systemmanagement« bei heterogenen Systemkonstellationen sind dagegen auf Grund ihrer Integrationsbreite Plattformen wie IBM/Tivoli Enterprise, HP OpenView, CA Unicenter, BMC Patrol oder Evidian Open Master gefordert. Das betrifft auch ihre Fähigkeit, einzelne geschäftskritische Applikationen ins Management einzubeziehen. Auch für die Integration eines bereits bestehenden Netzwerk-Managementsystems zahlt sich für das Unternehmen die umfassende Plattformstrategie aus. Marktwichtige Netzwerkmanagementlösungen wie Cisco Works lassen sich inklusive der SNMP (Simple Network Management Protocol) Private MIBs mit den herstellerspezifischen Messvariablen darin integrieren. Für das Unternehmen ist das gleichbedeutend mit Schutz der bereits getätigten Investitionen. Stattdessen speziell das Systemmanagement mit den Mitteln von Microsoft SMS oder Novell Z.E.N.work trotz ITIL-Nähe abzudecken, geht für die Unternehmen meist nicht auf. Es ist bei beiden Lösungsansätzen zu schwach ausgeprägt und stößt zudem im heterogenen Server-Umfeld bald an seine Leistungsgrenzen.

Für das IT- Servicemanagement, das auf dem soliden Sockel von Desktop-, Netzwerk-, Systemmanagement sowie eines verhaltenen Applikationsmanagements aufbaut, sind wiederum die Lösungen von Spezialisten gefragt. Durchgehende ITIL-Konformität ist auf der Ebene der gemanagten IT-Services mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Solche Lösungen kommen beispielsweise von Axios Systems (Assyst), Computer Associates (Unicenter Service Desk), Hewlett Packard (HP Openiew ServiceDesk), Peregrine Systems sowie BMC, vormals Remedy (Action Request System). Für die Auswahl der richtigen Werkzeuge sollten die Entscheider ihr besonderes Augenmerk auf eine weitgehende ITIL-(Prozess-)Konformität, hohe Out-of-the-Box-Funktionalität, gute Anpassbarkeit an die Organisationsstrukturen und kurze Implementierungszeiten richten.

Info Auf die Mischung kommt es an

Während Anbieter umfassender Plattformlösungen mit dem Pfund wuchern, für die gesamte IT eine Managementantwort zu haben, kümmern sich Anbieter von Speziallösungen eher ums Detail. Das Resultat für den Anwender: Er bekommt speziell dieses Einsatzgebiet über solche Lösungen besser in den Griff. Das gilt besonders für Einsatzbereiche wie Desktop- und Netzwerk-, aber auch für ein ausgefeiltes Service-Level-Management. »Solche fokussierten Lösungsansätze zwingen zudem den Anwender dazu, sich detailliert über das Kosten-/Leistungs-Verhältnis einzelner Managementapplikationen Gedanken zu machen, anstatt sich ohne hinreichende Reflektion in umfassende IT-Management-Konzepte zu versteigen und die Gesamtlösung kostentreibend überzuproportionieren«, so Ralph Seinsche, Business-Development-Manager Middle and Eastern Europe bei Landesk Software.

Allerdings haben auch Point-Solutions ihre Nachteile, räumt er ein. So gelöst, entstünden viele Einzellösungen, die separat erarbeitet und geführt werden müssten. Dazu komme zusätzlicher Integrationsaufwand. Auch die Skalierfähig der Gesamtlösung leide darunter. So genannte Management-Suiten, die einen IT-Managementbereich wie Desktop- oder Netzwerkmanagement komplett abdecken, können diese Nachteile teils abfedern, insbesondere wenn sie Konnektoren zur Einbindung in übergeordnete Management-Frameworks bieten. »Dann«, so Seinsche, »zeigen Untersuchungen wie von IDC (International Data Corporation), dass über solche Management-Suiten, die verhältnismäßig schnell umsetzbar sind, schon nach kurzer Zeit in diesem Einsatzfeld der ROI (Return-on-Investment) erreichbar ist.«

In der Praxis wird sich für das Gros der Unternehmen letztlich ein Mix aus beidem – umfassendes IT-Management-Konzept mit lohnenden Managementapplikationen und Speziallösungen respektive bereichsabdeckende Management-Suiten – auszahlen. Zumal die zweite Lösungskategorie Stärken hat, mit denen umfassende IT-Managementkonzepte in der Regel nicht mithalten können. Das gilt auch für ein professionelles Patch-Management. Hier müssen die Anbieter vermeintlich kompletter IT-Management-/Service-Managementlösungen komplett passen.

Resümee

Die schrittweise Implementierung von Managementwerkzeugen bringt den Unternehmen den größten Nutzen und den baldigsten ROI. Zumal durch diese schrittweise Vorgehensweise interne Widerstände und dadurch Reibungsverluste ebenso wie hohe Projektrisiken weitgehend vermieden werden. Stimmt unter professioneller Projektführung die Reihenfolge – Desktop-Management, Basis-Inventarisierung, Netzwerk- und Systemmanagement, Helpdesk-Management, Applikationsmanagement, Servicemanagement –, und beherzigen die Entscheider in jeder Etappe wichtige Entscheidungs- und Verfahrensregeln, kann eigentlich nichts schief gehen. Der Lohn für das Unternehmen sind eine höhere Wirtschaftlichkeit und Produktivität des Geschäfts durch besser verfügbare und performantere Geschäftsabläufe. Werden die hinzu gewonnene Kosten-/Leistungstransparenz und die höhere IT-Managementintelligenz zusätzlich dazu genutzt, ein internes Service-Provider-Modell zu etablieren, um darüber die IT-Servicekosten verursacherbezogen abzurechnen, wird in der Organisation auch die Sensibilität für den internen Aufwand wachsen, mit dem diese Dienste erbracht werden. Das wiederum birgt einen zusätzlichen Wirtschaftlichkeitseffekt. Eins darf das Unternehmen bei dieser schrittweisen Projektierung allerdings nicht verpassen: den frühzeitigen Start des IT-Managementvorhabens. Denn andernfalls könnte es das hohe Ziel »IT- Servicemanagement« zu Lasten des Geschäfts zu spät erreichen. Dietmar Thom ist Competence-Manager bei Siemens Business Services in Köln