Vorteil der direkten Leistungsbetrachtung

- Potenzial per Steckbrief gesucht

- Vorteil der direkten Leistungsbetrachtung

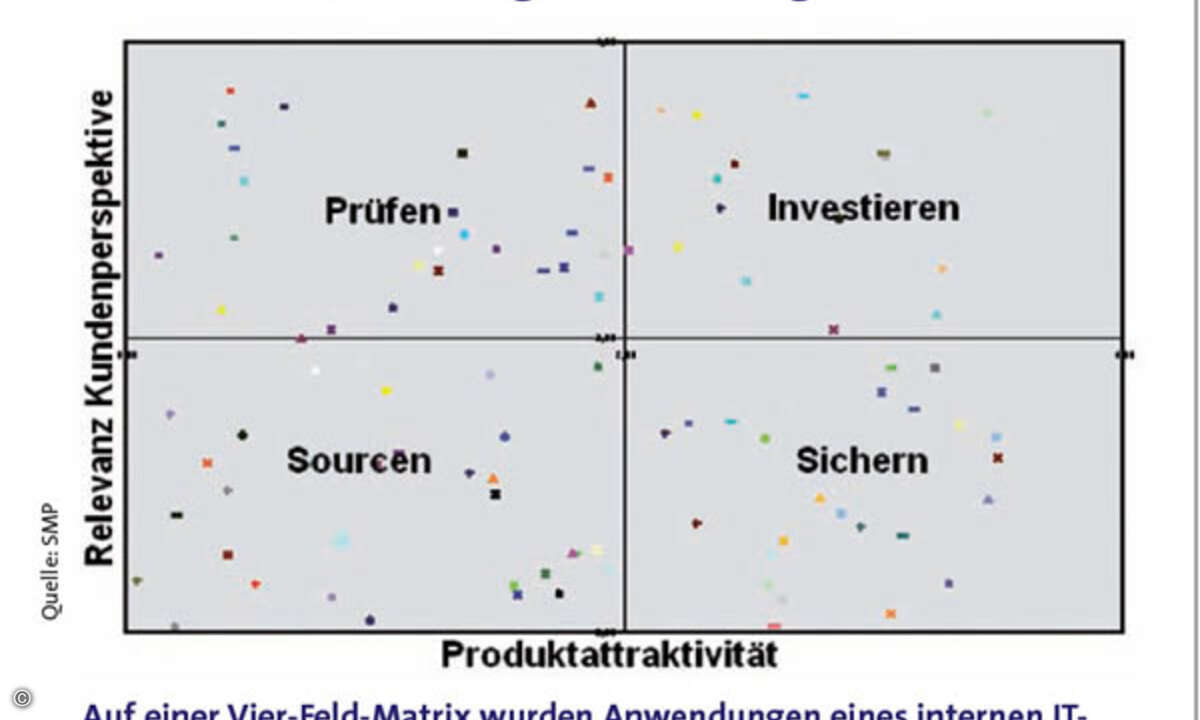

Effizienzsteigerungspotenziale werden entweder auf Leistungs- oder auf Fachbereichsebene identifiziert. Der Vorteil der direkten Leistungsbetrachtung liegt in der unmittelbaren Zuordnung von Eigenpotenzialen zu einzelnen IT-Leistungsarten. Sollte das zu analysierende Leistungsspektrum allerdings ein entsprechend hohes Volumen und einen hohen Detaillierungsgrad annehmen, ist eine Analyse auf Leistungsebene nicht mehr sinnvoll und sollte erst bei einem konkreten Entscheidungsfall für eine spezifische Leistung wieder angestoßen werden. Vorteil der Fachbereichsbetrachtung ist die höhere Betrachtungsebene (»Flughöhe«), auf der ein leistungserbringender Bereich insgesamt analysiert werden kann. Schwieriger ist dann allerdings die Umverteilung identifizierter Eigenpotenziale auf Einzelleistungen. Die Eigenpotenzialanalyse soll sicherstellen, dass alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vergabe berücksichtigt und realisiert werden. Am Ende des zweiten Schrittes zur strukturierten Überprüfung der Wertschöpfungstiefe liegen qualitative und quantitative Detailbewertungen (Steckbriefe) zu den identifizierten Leistungen vor. Gegebenenfalls konnten Komponenten gebildet werden, die komplette sourcebare IT-Leistungspakete beschreiben (Anwendungen plus Infrastruktur oder Entwicklung plus Betrieb einer Leistung) und ein entsprechendes Kostenpotenzial aufweisen. Zudem wurden die betrachteten Fachbereiche einer Eigenpotenzialanalyse unterzogen und die leistungsbezogenen Effizienzpotenziale konnten identifiziert und auf den Analysegegenstand umgelegt werden. Nach detaillierter Auswertung der erhobenen Daten liegt im Ergebnis ein Vorschlag zur Soll-Wertschöpfungstiefe vor, der jeweils einen »Make«- oder »Buy«-Vorschlag je identifizierter, »sourcebarer« Leistung oder Komponente enthält. Der Vorschlag kann in Form einer Prioritätsliste aufgearbeitet werden und enthält in der Regel einen Überblick über die Leistungen, individuelle Leistungspotenziale, die Vorschläge für »Make« oder »Buy« sowie identifizierte Risiken und einen Zeitrahmen für die Umsetzung. Sie dient als Entscheidungsvorlage für die Unternehmensleitung, die gemäß den Empfehlungen entsprechende Veränderungen in der Sourcingstrategie entscheidet.

Felix Schwerin, Projektmanager und Alfons Niebuer, Vorstand bei SMP