Potenzial per Steckbrief gesucht

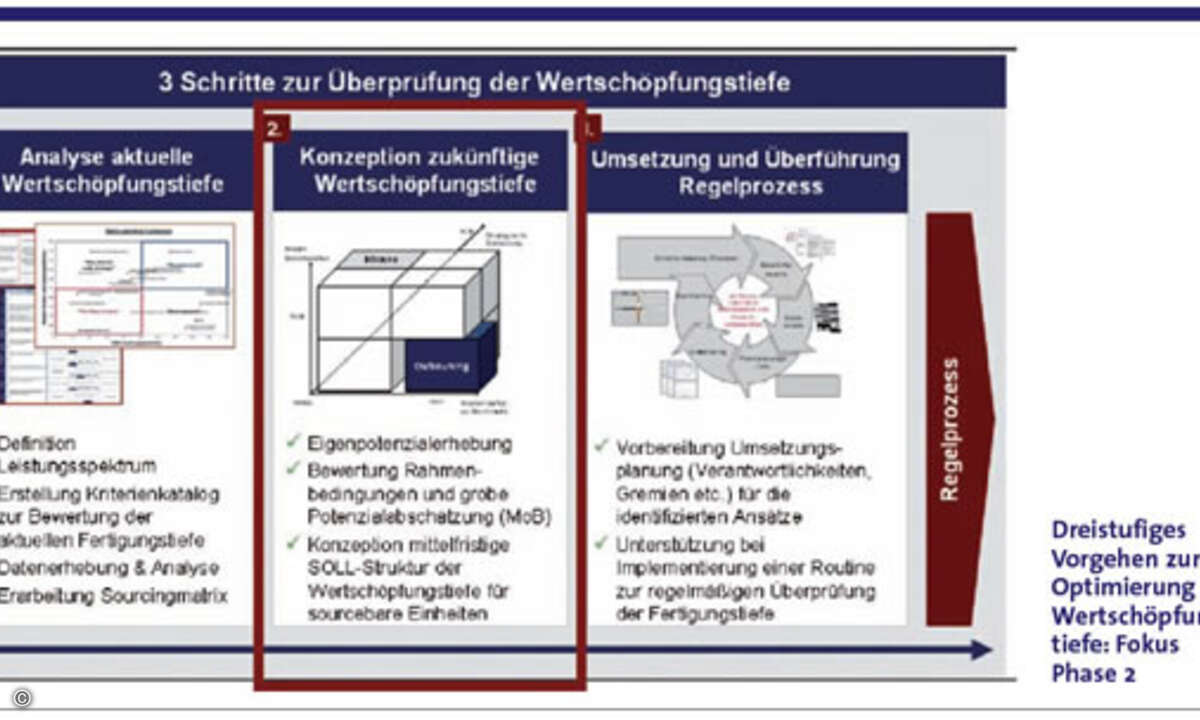

Potenzial per Steckbrief gesucht Vor der Auslagerungs-Entscheidung sollten Unternehmen die intern möglichen Einsparmöglichkeiten selbst entdecken und nutzen, statt sie dem Dienstleister zu überlassen. Teil 2 unserer Serie zur Wertschöpfungstiefe.

- Potenzial per Steckbrief gesucht

- Vorteil der direkten Leistungsbetrachtung

Bei der Identifikation der Ist-Wertschöpfungstiefe werden klar voneinander abgegrenzte IT-Leistungsarten mittels einheitlicher Bewertungskriterien in den Dimensionen »Produktattraktivität« (interne Sicht) und »Kundenrelevanz« (externe Sicht) bewertet (siehe InformationWeek Special Sourcing Solutions vom 2. November 2007). Die Ergebnisse dieser Bewertung werden in eine 4-Felder-Matrix zur Einordnung der Leistungsbewertung überführt, die das Spannungsfeld zwischen externer und interner Wichtigkeit einzelner Leistungen und Leistungsarten verdeutlicht und den Rahmen für die Prüfung und Optimierung der Wertschöpfungstiefe vorgibt.

»Commodity-ähnliche« Leistungen identifizieren Bei der weiteren Analyse liegt das Hauptaugenmerk auf den identifizierten Leistungen, die mit »Prüfen« und »Sourcen« bewertet wurden (siehe Grafik »Bewertete Anwendungen in Sourcing-Matrix«). Diese Leistungen müssen nicht zwangsläufig in eigener Regie erbracht werden, da sie in der Regel über einen hohen Standardisierungs- und Dokumentationsstand verfügen. Zudem stellen sie keine wesentliche Unterstützung für die Kunden-Kernprozesse dar. Wie lassen sich nun die Erkenntnisse und Ergebnisse der ersten Projektphase weiter in Richtung einer fundierten Sourcing-Entscheidung erhärten? Wie lässt sich eine Balance zwischen der Fokussierung auf Kernkompetenzen und der Realisierung von Kostenpotenzialen erzielen? Es gilt, vor allem »commodity-ähnliche« Leistungen zu identifizieren und detailliert zu bewerten – und das sowohl für den Bereich der Anwendungen als auch für die Infrastruktur-Leistungen. Dabei muss geklärt werden, ob tatsächlich jede identifizierte Leistung auch »sourcebar« ist. Es müssen also noch weitere Kriterien angesetzt werden, die über die eigentliche Leistungsbewertung aus Phase 1 hinausgehen. Hierzu gehört in aller Regel die Überprüfung von K.O.-Kriterien, wie beispielsweise:

1. Anbieterverfügbarkeit Gibt es für die spezifische identifizierte Leistung überhaupt einen Anbieter am Markt?

2. Datenschutzrechtliche Restriktionen Führt eine Verlagerung gegebenenfalls zu einem Verstoß gegen bestehende Datenschutzbestimmungen (zum Beispiel im Bereich der Personen- oder Kundenstammdaten)?

3. Strategiekonformität beziehungsweise unternehmensindividuelle Vereinbarungen Existieren unternehmensinterne, strategische Vorgaben oder sonstige Vereinbarungen, die die Sourcebarkeit von IT-Leistungen einschränken?

Die Art und Anzahl der anzuwendenden K.O.-Kriterien ist stark projekt-, branchen- und unternehmensabhängig und sollte daher individuell und gemäß der entsprechenden Anforderungen bestimmt werden. Nach dieser Bewertung beinhaltet der Analysegegenstand nun ausschließlich IT-Leistungen, die nach strategischer Bewertung (in Phase 1) und dem Einsatz ausgewählter K.O.-Kriterien weiterhin Gegenstand einer Sourcing-Entscheidung sind. Das nun vorliegende Leistungs-Set gilt es detailliert zu betrachten und zu beschreiben. Hierfür bietet sich der Einsatz von standardisierten Leistungssteckbriefen an, die die wesentlichen Merkmale jeder einzelnen IT-Leistung zusammenfassen. Ein Steckbrief sollte unter anderem folgende Informationen enthalten:

1. Aufstellung wesentlicher Leistungskosten (Personalkosten intern und extern, Material-und Lizenzkosten, Investitionskosten, Abschreibungen et cetera)

2. Erfassung Mitarbeiterkapazitäten und Zuordnung der Kapazitäten auf wesentliche Leistungstätigkeiten

3. Schnittstellenbeschreibung zu anderen Leistungen oder Leistungsbereichen

4. Pro- und Contra-Bewertung einer möglichen Vergabe.

Die Steckbriefe bilden in Summe die Grundlage zur Erfassung und Quantifizierung des bestehenden Sourcingpotenzials. In der Regel müssen die Steckbriefe auf die Unterschiede der betrachteten IT-Leistungen eingehen und entsprechend angepasst werden. Während sich im Bereich der Anwendungsentwicklung eine Überprüfung der Sourcebarkeit einzelner Entwicklungsphasen in unterschiedlichen Anwendungsgruppen anbietet, stehen im Infrastrukturbereich häufig konkrete Produkte mit klar definierten Schnittstellen und Kosten zur Analyse. Die darauf folgende Auswertung der Steckbriefe gibt wesentliche Hinweise auf mögliche Sourcing- und Optimierungspotenziale der Wertschöpfungstiefe. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn ganze Komponenten – bestehend aus sinnvollen Anwendungsclustern (zum Beispiel auf Basis von Anwendungsgebieten oder Architekturtypen) und verbundenen Infrastrukturleistungen (zum Beispiel Betrieb von Serverclustern) – zusammengeführt werden können. Zum einen erhöht sich somit das (Kosten-)Volumen der potenziellen Sourcing-Pakete, zum anderen eröffnet es die Möglichkeit, ganze Komponenten (bestehend aus Entwicklungs- und Betriebsleistungen des Anwendungs- und Infrastrukturbereichs) an einen Outsourcer zu vergeben. Die Überprüfung der Sourcingstrategie muss darüber hinaus auch immer eine Analyse von bislang nicht gehobenen Effizienzsteigerungspotenzialen enthalten. Diese umfassen etwa Kostensenkungspotenziale, Prozessverbesserungen und Umverteilung von Mitarbeitern zur Steigerung der Leistungseffizienz. Zweierlei Ziele sollen damit erreicht werden:

1. »Make«-Prozess: Verbesserung der internen Effizienz zur Leistungserbringung

2. »Buy«-Prozess: Realisierung von Einsparpotenzialen im Konzern und nicht beim Dienstleister; somit Senkung der preislichen Ausgangsbasis bei möglichem Bezug durch Outsourcer.