Schalten und walten

KVM-Switches bieten den Administratoren vielfältige Zugriffsmöglichkeiten auf die Server. Konzeptionell besteht die Auswahl zwischen zentralisierten und verteilten Systemen.

Anders sieht die Konsolen-Anordnung und KVM-Platzierung beim verteilten System aus. Grundsätzlich ist sie deutlich einfacher.

Unternehmen haben im Wesentlichen die Wahl zwischen zwei KVM-Architekturen:

- Zentralisiertes System – herkömmlich auch als Kat5-KVM-System bezeichnet –; hierbei ist jeder Server direkt an einen einzigen Port verkabelt. Das Ziel ist eine kompakte Anlage mit möglichst wenig Schaltschrankbedarf und Kabelaufwand.

- Verteiltes System; hier werden miteinander verbundene KVM-Einschübe je nach Bedarf im Serverraum eingesetzt und sollen eine praktikable, robuste und einfach erweiterbare Installation darstellen.

Angenommen sei eine typische Anwendung, bei der acht IT-Verantwortliche gleichzeitig Zugriff auf 150 Server haben müssen: Vier von ihrem Arbeitsplatz aus, vier vom Netzwerkraum aus mit Zugriff auf die lokalen Konsolen und gelegentlich aus der Ferne für den Notfall. Die zu überwachenden Server sind gleichmäßig in vierundzwanzig 19-Zoll-Schränken untergebracht. Das könnte das gesamte Netzwerk eines mittelständischen Unternehmens sein, oder aber nur ein Bereich in einem größeren Konzern.

Während es auf den ersten Blick gute Argumente für die Kat5-Installation (zentralisiert) sprechen, gibt es auch wesentliche Gründe, die dagegen stehen: Mit Kat5 wird für gewöhnlich nicht ein Serverschrank mit dem anderen direkt verbunden, sondern der Schrank mit dem Patch-Rack. Um einen Serverschrank

mit dem Schrank zu verbinden, in dem der KVM-Switch untergebracht ist, ist also die Verkabelung der 150 Server-KVM-Schnittstellen mit dem Patch-Rack erforderlich. Dazu braucht man über 9000 Meter an Kabel und 150 weitere Verbindungen vom Patch-Rack zurück zum Schrank mit dem KVM-Switch. Geht man davon aus, dass das KVM-Rack auch mit Patch-Panels ausgestattet ist, dann sind diese versteckten Kosten für die 300 End-to-End-Verbindungen enorm. Die Patch-Panels allein brauchen 10 HE Platz im Schrank. Damit verlieren die Argumente Kompaktheit und einfache Lösung an Glaubwürdigkeit, vor allem wenn man bedenkt, welche Kosten und welcher Aufwand für die Verkabelung anfallen.

In jedem Fall müssen beim zentralen KVM-System alle Rechner mit einem Schrank, der die KVM-Umschalter beinhaltet, verbunden werden. Dabei stößt man auf das erste Problem: die gesamte hierzu benötigte Kabellänge beläuft sich auf circa 9500 Meter. Am Umschalter selbst hat man das Problem, dass man einen gewaltigen Kabelsalat in den Griff bekommen muss. Kurz gesagt, wenn man die augenscheinlichsten Gründe für den Einsatz von Kat5 – preiswert und einfach – außer Acht lässt und die Gesamtsituation im Kontext des KVM-Systems mit den zugehörigen Kosten für Aufbau, Installation und Wartung betrachtet, stellt sich schnell heraus, dass es nicht immer die beste Lösung ist.

Natürlich sind Effizienz, Administration und Zuverlässigkeit in einem Netzwerkraum bei weitem wichtigere Betrachtungsweisen als der Kabelsalat oder die Steckeranzahl. Wenn man gezwungen ist, Kat5-Kabel für die KVM-Installation einzusetzen, dann ist das der Kompromiss, den man beim Preis-Leistungsverhältnis dafür eingehen muss.

Die beste Lösung unter diesen Umständen ist es, den Kabel-Salat und die Komplexität der Installation gering zu halten. Genau das ist der Punkt, bei dem die beiden Ansätze auseinander driften. Das zentrale System setzt natürlich voraus, dass alle Geräte direkt mit der zentralen Einheit verbunden werden müssen, daher die Forderung nach einer möglichst einfachen und billigen Kabelstruktur und somit dem Einsatz von Kat5.

Das verteilte System baut dagegen auf unterschiedlichen Prinzipien auf – die Konstruktion ist so angelegt, dass es tote KVM-Schnittstellen nicht über große Distanzen hinweg transportieren muss. Es überträgt nur die aktiven KVM-Schnittstellen – nur bei Bedarf zu der erforderlichen Anzahl von Benutzern. Bei Kat5-Systemen bedeutet das Szenario, dass 150 KVM-Schnittstellen übertragen werden müssen. In verteilten Systemen heißt das, dass nur acht KVM-Schnittstellen bedient werden müssen. Das sind einfach zwei Betrachtungsweisen ein und der selben Sache.

Beide Lösungen bieten ein KVM-Kontrollsystem, das den Anforderungen entspricht – aber in unterschiedlicher Weise. Warum ein Unternehmen die eine oder andere Architektur bevorzugt, wird an folgender Gegenüberstellung aufgezeigt und die Begründung analysiert.

Angenommene Vorteile des zentralisierten (Kat5-) KVM-Switch:

- Das Kabel ist billig. Das stimmt, aber nicht mehr bei einer Installation über Steckerleisten. Die Kosten für die Verkabelung vom Serverschrank zum Patch-Rack und von diesem zum KVM-Umschalter sind aufwändig. Außerdem braucht man 1000 Prozent mehr an Kabel für ein Kat5-System, als für ein verteiltes System.

- Die Verkabelung ist standardisiert. Das ist richtig, aber die Server können damit auf der KVM-Seite nicht ohne weiteres verbunden werden. Um die Kommunikation herzustellen, sind proprietäre Stecker an jedem Computer sowie ebensolche Empfänger für jeden Benutzer erforderlich.

- Die existierende Kabelstruktur muss nicht ersetzt werden. Das ist dann ein guter Einwand, wenn man so viel Kabel wie möglich einsetzen möchte. Aber wenn man ökonomisch denkt und Gesamtkabelkosten und Wartung berücksichtigt, macht dies wenig Sinn.

- Die KVM-Anlage befindet sich an einem zentralen Punkt. Das stimmt, bedeutet aber einen einzigen Zugangspunkt und mit einem Fehler steht das ganze System still.

Interessanterweise ist man sich kaum der Nachteile von Kat5-Systemen bewusst. Die meisten Unternehmen schauen nur auf die Tatsache, dass sie Kat5 einsetzen, und halten es für eine gute Lösung. Im Gegensatz dazu gibt es einige Vorurteile zu verteilten KVM-Systemen. Viele davon sind nicht mehr gültig oder beruhen auf falschen Tatsachen. Genauer betrachtet sind dies:

- Die Kabel sind klobig. Eigentlich sind diese etwa so umfangreich wie eine Kat5-Leitung guter Qualität. Die Videoqualität ist jedoch weitaus besser.

- Die Verkabelungsstruktur ist herstellerabhängig. Das ist korrekt – so wurde zum Beispiel das Ultra5-Kabel als Übertragungsmedium von KVM-Signalen entwickelt und bietet eine zweimal so hohe Videobandbreite als Kat5.

- Die Verkabelung ist teuer. Verglichen mit Kat5 ist es durchschnittlich pro Server jedoch günstiger und braucht keine speziellen Konverter.

- Das System nimmt zu viel Platz weg. Die obigen Darstellungen zeigen jedoch, dass das verteilte System im Serverschrank weniger Platz einnimmt als das zentrale. Es kann auch Einschub neben Einschub angeordnet werden, wo auch immer sich Platz für zwei Einheiten findet – entweder vorne oder hinten im Schrank.

Diese Gegenüberstellung könnte weiter fortgesetzt werden. Alles ist aber letztendlich eine Frage der Entscheidung. Aber man sollte die Auswahl auf der Basis richtiger Informationen treffen.

Eine interessante Bemerkung ist, dass das Argument der kompakten Lösung vor einigen Jahren aufkam. Damals gelang es zahlreichen Hardware-Herstellern den Markt davon zu überzeugen, dass die Zukunft des Computers in der 1HE-«Pizza-Schachtel« steckte – und das mit 42 Stück gestapelt. Daraus folgt die Forderung nach einem Switch für 42 Rechner auf kleinstem Raum. Die praktischen Dinge des Lebens – nämlich zu viel Hitze in einem kleinen Raum machte diese Idee zunichte. Niemand mag verbrannte Pizza. Die Idee mit der Pizzaschachtel verschwand vom Markt und hinterließ das kompakte KVM-System als Erbe. Auf jeden Fall kann man Umschalter auch seitlich anbringen, so dass eine »Null HE«-Anordnung in modernen, verteilten KVM-Matrix-Systemen durchaus möglich ist.

Als erstes ist festzustellen, dass beide KVM-Systeme – sowohl verteilt als auch zentralisiert – für den Nutzerzugriff die Kat5-Kabel-Struktur einsetzen, entweder über das Netzwerk oder über den Out-of-Band-Zugang. Aber der Komfort und die Bedienbarkeit unterscheiden sich signifikant.

Bei der Spezifikation des zentralisierten Kat5-System im Beispiel sind acht Benutzerports festgelegt und die Aufgabe war es, den Zugriff sowohl im Serverraum, an den Arbeitsplätzen und auch von außerhalb zu gewährleisten. Deswegen müssen die Anschlüsse einzeln zugänglich gemacht werden – das liegt daran, dass die acht Benutzerversionen des Kat5-Switch eine blockierende Architektur haben – acht Benutzer bedeuten acht Ports.

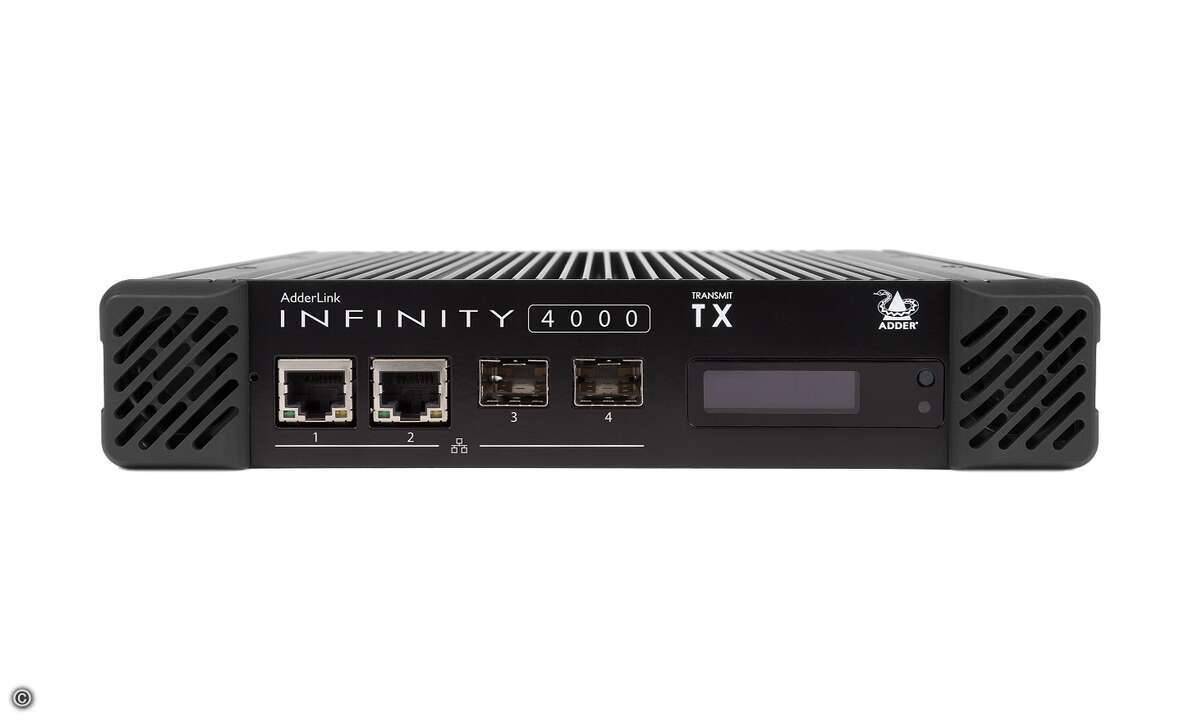

Die Signalquelle der acht KVM-Stationen befindet sich in den Serverschränken. Deswegen ist es am sinnvollsten, die Konsolen hier im Netzwerkzentrum zuerst zu erstellen. Das ist kein Problem. Somit sind nun acht Konsolen bei den Servern positioniert. Genau hier werden auch die Übertragungsgeräte angebracht. Jede KVM-Station wird mit einem dualen Sender (Kat5-Sender) versorgt, damit die Signale aus dem Schrank über das Netzwerk – Kat5 oder möglicherweise Glasfaser – übertragen werden. Das ermöglicht, wie geplant, die nutzbaren KVM-Konsolen am Schreibtisch und im Serverraum. Aber das bedeutet auch, dass den lokalen Benutzern der Zugriff blockiert ist, wenn vom Arbeitsplatz oder Computerraum aus gerade auf das System zugegriffen wird.

Um den Fernzugriff zu ermöglichen, installiert man entweder an der Konsole im Serverschrank, im Netzwerkraum oder am Arbeitsplatz einen KVM-Switch mit IP-Funktion, der die gesamten KVM-Signale übernimmt, kodiert und über IP an den externen Nutzer schickt. Bei dieser Architektur gibt es keine besonderen Probleme, aber die Installation erfolgt individuell für jeden Benutzer – eine vertikale Hierarchie, die voraussetzt, dass nicht zwei Nutzer gleichzeitig an einem Port arbeiten. Es bedeutet auch, dass der Zugang zu jedem Port über mehrere Komponenten erfolgt. Schwierig wird es, wenn im Störfall drei potentielle Fehlerquellen überprüft werden müssen, um die Ursache zu finden.

Anders sieht die Konsolen-Anordnung (KVM-Platzierung) beim verteilten System aus. Grundsätzlich ist diese wesentlich einfacher. Ein Switch mit verteilter Architektur hat bis zu vier Konsolen-Anschlüsse (KVM) in jedem Chassis. Im vorliegenden Beispiel mit zehn Geräten heißt das 40 eindeutige, individuelle und unblockierte Benutzerports. Die acht lokalen Konsolen – oder bei Bedarf auch mehr – können die Administratoren beliebig in den Schränken anbringen. Sie verbinden ihre KVM-Sender mit anderen acht Ports – oder mehr, wenn sie wollen – und schließen die IP-Zugangsgeräte an beliebig viele Ports an.

Einfach ausgedrückt heißt das, dass das verteilte System die Anforderung der Anwendung erfüllt. Alle KVM-Punkte sind bei ausreichend zusätzlicher Kapazität immer verfügbar. Im Gegensatz zur allgemeinen Annahme braucht es weit weniger Kabel und ist einfacher und schneller zu installieren als ein zentralisierter Kat5-Switch. Dieser wird zwar den Ansprüchen gerecht, aber die IT-Verantwortlichen müssen dafür einige Kompromisse in Bezug auf die Konsolen-Verfügbarkeit in Kauf nehmen.

Welche Architektur am Besten geeignet ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Alle führenden KVM-Anbieter haben qualitativ gute Produkte. Aber es ist wichtig, klar zu machen, dass man über das Offensichtliche hinaus schauen und seine Optionen genau abwägen sollte.

Paul Naish, Sales und Marketing Europa Manager, Rose Electronics