Speicher als Dienstleistung

Speicher als Dienstleistung Durch eine geschickte Sourcing-Strategie kann bei der Speicherverwaltung viel Geld gespart werden. Es gibt ein breites Angebot an Dienstleistungen am Markt, mit denen die jeweiligen Anforderungen des Geschäftsbetriebs punktgenau abgedeckt werden können.

Analysten von Gartner oder IDC schätzen das Verhältnis von Speicher-Hardware-Kosten zu den dazugehörigen »weichen Kosten« mittlerweile auf rund eins zu drei. Die größten Aufwendungen entstehen für die Verwaltung der Speichersysteme und das Datenmanagement sowie für Schulungen und Support. Ein Beispiel: Ist die Kapazitätsgrenze innerhalb eines Systems erreicht, so kann der Aufwand für den gesamten Prozess der Erweiterung – von der Antragstellung über den Einkauf bis hin zur Integration – leicht den Hardware-Preis übersteigen. Um die wachsenden Ansprüche an solche Lösungen dennoch innerhalb des Kostenrahmens zu bewältigen, ist eine intelligente und weitgehend automatische Speicherverwaltung gefragt.

Einflussfaktoren bei der Planung

Das Ziel ist eine möglichst objektive Gesamtbetrachtung sämtlicher Produktionsfaktoren für das Leistungsangebot in punkto Speicher. Denn erst die Kombination der technischen und organisatorischen Sichtweise erlaubt eine realistische Einschätzung der Optimierungspotenziale. Beispielsweise könnten die reinen Technik-Kosten einen direkt im Server eingebauten Speicher vordergründig als besonders kostengünstig ausweisen. In der Gesamteffizienz bliebe diese Lösung aber vermutlich wegen des hohen Organisationsaufwands weit hinter konsolidierten Speichernetzen zurück. Es gilt, zahlreiche Faktoren wie den Einsatz von Expertenwissen, die Berücksichtigung von Skaleneffekten sowie eine geschickte Sourcing-Strategie zu berücksichtigen. Aus technischer Sicht geht es darum, die aktuell verfügbaren Speichertypen möglichst effizient einzusetzen. So leisten hierarchisch organisierte Speichersysteme unterschiedlicher Ausprägung schon seit Jahrzehnten einen großen Beitrag zur Kostensenkung. Diese Systeme arbeiten nach dem Prinzip, dass der Nutzungsgrad von Daten unmittelbar von ihrem Alter abhängt. Je älter die Daten sind, desto günstiger ist deshalb die Speichermethode. Dieses Prinzip verbindet sich mit dem Trend zum Einsatz von Festplatten für die mittelfristige Speicherung. Zudem sind moderne Online-Speicher heute leistungsfähig und preiswert genug, um Zwischenstände über viele Tage vorzuhalten.

Kosten- und Leistungscheck als Vergleichsbasis

Die Frage nach der Effizienz ist nur zu beantworten, wenn die tatsächlichen Kosten des Speicherbetriebs bekannt sind. Um diese zu ermitteln, müssen sämtliche Aufwendungen berücksichtigt werden. Dabei fließen beispielsweise auch die Kosten für Expertenwissen ein. Schließlich muss bei der Einführung neuer Techniken oder neuer Hardware-Anbieter auch in die Ausbildung des Betriebspersonals investiert werden. Auch die Leistungen müssen transparent sein. Die Definition von entsprechenden Vereinbarungen ist deshalb ein unverzichtbarer Schritt. In den Leistungsvereinbarungen wird geregelt, welche Dienste neben der reinen Versorgung mit Hardware und Software erbracht werden müssen. Außerdem werden darin die betrieblichen Randbedingungen beschrieben. In den Leistungsvereinbarungen sollten Aufgabenbereiche wie Notfallplanung, Datensicherheit, Kriterien für die geforderte Performance, Skalierungsmöglichkeiten für Kapazität, Bandbreiten und Verfügbarkeiten sowie das Reporting eindeutig geklärt sein. Ist der eigene Speicherbetrieb einmal in Form von Leistungsvereinbarungen beschrieben, haben die IT-Verantwortlichen Vergleichsmöglichkeiten mit alternativen Angeboten – etwa von anderen Abteilungen im Unternehmen oder spezialisierten externen Unternehmen für Speicherdienstleistungen. Gerade bei Änderungen in der Organisation oder neuen Anforderungen an den Speicherbetrieb aufgrund unternehmerischer Entscheidungen muss immer wieder neu abgeklärt werden, was man selber machen will und was von Externen dazugekauft werden soll.

Die Mischung macht’s

Der Eigenbetrieb kann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn ein Unternehmen so viele Speichersysteme einsetzt, dass die eigenen Mitarbeiter mit dem Betrieb ausgelastet sind. Ist dies nicht der Fall – etwa weil zu wenige Speicheranforderungen vorliegen – so lohnt es sich, über die Nutzung von Synergien durch die Vergabe von Teilbereichen an externe Dienstleister nachzudenken. Schließlich produzieren auch die wenigsten Unternehmen ihren Strom selbst, sondern kaufen ihn günstiger beim Energieversorger ein. In der Praxis fällt die Entscheidung über externe Services selten nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip, denn das Angebot an Dienstleistungspaketen für den Speicherbetrieb erlaubt eine modulare, individuelle Abstimmung auf den Bedarf eines Unternehmens. Vom Leasing-Modell, das lediglich die Finanzdienstleistungen nutzt, bis hin zur bedarfsorientierten Bereitstellung von Speicher als Komplettangebot ist alles möglich.

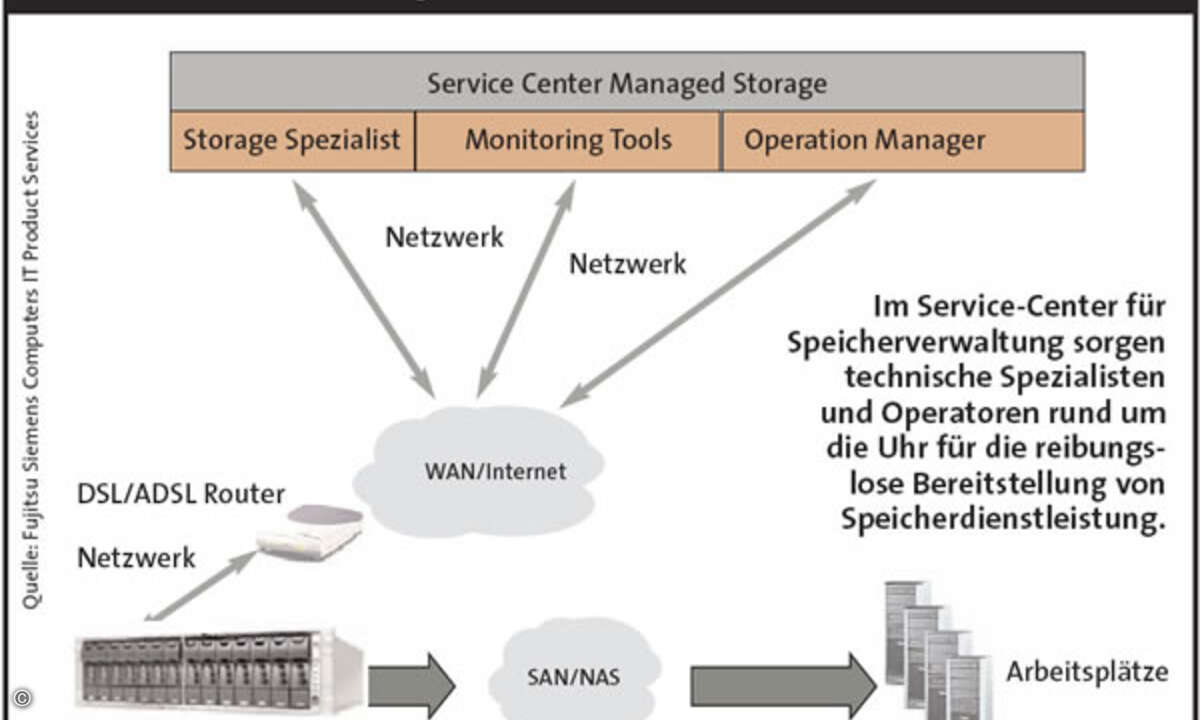

Unterstützung aus der Ferne

Bei Managed-Storage-Lösungen behält das Unternehmen den Speicher lokal vor Ort. Ein externer Dienstleister kümmert sich jedoch um die Bereitstellung von ausreichend Speicherplatz in der erforderlichen Performance und um den ausfallsicheren Betrieb der Anwendung. Betrieb und Wartung erfolgen durch den Dienstleister per Fernzugriff oder über Personal vor Ort. Fernzugriffe, also die Verwaltung der Speichersysteme von einem zentralen Service-Center aus, ist einer der Schlüssel zur Effizienz von externen Dienstleistern wie beispielsweise Fujitsu Siemens Computers. Im einschlägigen Rechenzentrum überwachen entsprechend geschulte Speicherexperten zahlreiche Speichersysteme rund um die Uhr. Ob Sauerland oder Sahara – der Standort ist Nebensache, so lange sich der Kontakt zur Management-Schnittstelle über gesicherte WAN- oder Internetverbindungen herstellen lässt. Auch auf knifflige Fälle ist das Servicemanagement-Center vorbereitet, denn es hat Zugriff auf Spezialisten der führenden Speicherhersteller. Sollte keine Lösung aus der Ferne möglich sein, kommt die Feldorganisation vor Ort zum Einsatz. Dieser Ansatz kann sich für beide Seiten lohnen: Ein externer Dienstleister kann den Aufwand für den Betrieb und die Überwachung der Systeme auf mehrere Kunden verteilen. Zudem teilen sich bei einer solchen Dienstleistung in der Regel die Kundenunternehmen die Kosten für das Expertenwissen rund um die Konzeption, die Beschaffung und das Management und bezahlen dafür nur anteilig.

Abrechnung wie bei Strom und Wasser

Eine besondere Abrechnungsform für das externe Speichermanagement ist die Abrechnung nach Verbrauch. Dabei ist der Dienstleister dafür verantwortlich, dass innerhalb des vereinbarten Rahmens stets genug Speicher mit festgelegten Qualitätskriterien zur Verfügung steht. Auch bei diesem Konzept steht der Speicher vor Ort beim Kunden. Er bezahlt ihn aber rein bedarfsorientiert – vergleichbar mit dem Erwerb von Wasser aus dem Wasserhahn von einem Versorgungsunternehmen. Der Speicher-Dienstleister übernimmt dabei das Konzipieren, Beschaffen und Verwalten der Speicherlösung. Das Unternehmen kann sich völlig auf seine Anwendungen und Kernkompetenzen konzentrieren. Es hat Zugriff auf neueste, skalierbare Hochverfügbarkeitssysteme und vermeidet damit Ausfälle und Datenverluste. Und schließlich verringert der Kunde seine Investitionstiefe, gewinnt aber an Flexibilität.

Irmgard Schlembach ist freie Journalistin in München