Ständig unter Strom

USV-Anlagen schützen die IT effektiv vor Gefahren aus dem Stromnetz. Um den optimalen Schutz zu erzielen gilt es, die individuell passende Lösung für das jeweilige Szenario zu finden.

Verbesserungen wie der Einsatz digitaler Komponenten erhöhen durch präzisere Steuerung den Wirkungsgrad der USV-Anlage.

Ob Serverraum einer mittelständischen Firma oder Rechenzentrum eines Großunternehmens: Der störungsfreie Betrieb ist abhängig von der Verfügbarkeit und von der Qualität des Stroms aus dem Versorgungsnetz. Da einerseits die Applikationen zunehmend sensibler für Qualitätsmängel werden und andererseits die Güte des Netzstroms sinkt, wächst die Bedeutung von Kompensationslösungen wie USV-Anlagen. Bei der Investitionsentscheidung spielen neben den technischen Anforderungen zunehmend auch betriebswirtschaftliche Aspekte eine Rolle.

USV-Systeme überbrücken Unterbrechungen der Stromversorgung, gleichen Schwankungen aus und filtern Störungen. Im Wesentlichen haben sich drei USV-Technologien durchgesetzt, das Offline-Prinzip, das Line-interaktive und der so genannte Doppelwandler. Die erstgenannten USV-Typen kommen nur sehr bedingt für die Absicherung kritischer Systeme in Frage, da die Batterie erst bei einem Absinken der Spannung unter bestimmte Werte beziehungsweise bei einem Ausfall der Netzversorgung einspringt. Beim Wechsel von Netz- auf Batteriestrom entsteht in jedem Fall eine Umschaltpause, die den störungsfreien Betrieb sensibler Geräte gefährden kann. Fehler in der Netzspannungsamplitude sowie Frequenz- und Phasenfehler werden überwiegend an den Verbraucher weitergereicht. Allerdings gewährleisten Line-interaktive Geräte kleineren, nicht besonders kritischen oder weniger sensiblen Verbrauchern eine solide und vor allem preisgünstige Absicherung. Doppelwandler hingegen versorgen die angeschlossene Last unabhängig von der Netzfrequenz immer über die Batterie. Dabei wird die Ausgangsspannung aus einem Gleichstromkreis komplett neu generiert. Der aufwändigere und natürlich auch kostspieligere physikalische Aufbau stellt den Verbrauchern dafür auch Strom ohne jeglichen Qualitätsmangel zur Verfügung.

Netzwerk-Aufbau

Die Umsetzung der Absicherung für die Verbraucher ist auf verschiedene Arten möglich und hängt maßgeblich vom Aufbau des Netzwerkes im Unternehmen ab. So können, in einem zentral aufgebauten Netzwerk, eine USV-Anlage für alle Systeme zuständig sein, oder, in einer dezentralen Struktur, viele kleine Anlagen je einen Verbraucher absichern. Dabei bekommt jede abzusichernde Komponente ihre eigene, auf die Leistungsanforderung exakt zugeschnittene USV-Anlage. In zentral aufgebauten Netzen lassen sich die Komponenten in einem Raum über eine USV-Anlage absichern. Optimal ist die Konzentration aller Komponenten im Serverraum, so dass neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung weitere Sicherheitsfunktionen, wie Zugriffsüberwachung, Klimatisierung, Rauch- oder Brandschutz, integriert werden können. Komponenten außerhalb des Serverraums, wie Workstations, werden über eine Verkabelung im Doppelboden oder über Kabelkanäle an die USV-Anlage angeschlossen.

Single-Anlagen

Single-Anlagen bieten durchaus beachtliche Kostenvorteile. Die Investitionskosten für eine einzige Anlage liegen deutlich unter denen für viele kleine mit vergleichbarer Leistung. Auch der Wartungsaufwand ist erheblich niedriger, ebenso der Aufwand für die Überwachung der Betriebsdaten. Batterien von zentralen USV-Anlagen müssen seltener ausgetauscht werden, ihre Lebensdauer hängt nicht zuletzt von der Betriebstemperatur ab, die auf Grund des besseren Platzangebotes geringer ist als in kleinen Gehäusen. Außerdem benötigen Single-Anlagen insgesamt weniger Platz. Das ist vor allem in schnell wachsenden IT-Umgebungen von Vorteil. Bei der Entwicklung neuer Systeme achten die Hersteller denn auch auf eine möglichst geringe Standfläche als ein entscheidendes Kriterium. Das Abwärmeproblem, das sich durch die enge Nachbarschaft von USV-Anlage und IT-Komponenten verstärkt, kann dadurch reduziert werden, dass die zentrale USV-Anlage von den Rechenanlagen getrennt außerhalb des eigentlichen Serverraumes aufgestellt werden. Die Abwärme der USV-Anlage fällt somit nicht im Rechnerraum zur Kühlung an. Der geringere Energieeinsatz für die Kühlung macht die Verkabelungskosten leicht wett.

Wirkungsgrad

Wegen der mehrfachen Stromumwandlung haben Doppelwandler grundsätzlich einen ungünstigeren Wirkungsgrad als Line-interaktive Anlagen, die den Verbraucher im Normalfall direkt aus dem Netz versorgen. Je höher der Wirkungsgrad, desto geringer der Energie-Anteil, der in Form von Wärme abgegeben wird. Daher arbeiten die Hersteller verstärkt an der Verbesserung in diesem Bereich. Moderne Anlagen erzielen inzwischen einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent bei komplexer Last. Das spart nicht nur Stromkosten für den Betrieb der USV, sondern auch Energiekosten für die Beseitigung der Abwärme. Diese Einsparungen können im Jahr leicht 2000 bis 3000 Euro je nach Größe der USV-Anlage betragen. Da man bei einem USV-System von einer Betriebszeit von zehn Jahren ausgehen kann, amortisiert sich der Kauf einer etwas teureren USV-Anlage mit einem höheren Wirkungsgrad meist schon nach einem Jahr gegenüber einer preisgünstigeren mit einem niedrigeren Wirkungsgrad.

Einfluss auf den Wirkungsgrad hat auch die Art der Last. Bei linearen Lasten liegt der Wirkungsgrad höher als bei Lasten, bei denen das USV-System Phasenverschiebungen zwischen Spannung und Strom ausgesetzt ist. Sollen Netzteile von Verbrauchern abgesichert werden, müssen die Anwender mit einer induktiven, bei modernen Schaltnetzteilen auch stark kapazitiven Last an der USV-Anlage rechnen. Für den Vergleich von Anlagen kann der Wirkungsgrad bei einer Auslastung von 75 Prozent durch eine komplexe Last eine brauchbare Grundlage darstellen.

Digitale Komponenten

Verbesserungen des Wirkungsgrades verdanken moderne Systeme Gleich- und Wechselrichtern in IGBT-Technik (»Insulated Gate Bipolar Transistor«) mit Impulsbreitenmodulation (»Pulse Width Modulation«, PWD). IGBT-Komponenten lassen sich darüber hinaus genauer steuern. Digitale Signal-Proessoren (DSP) verbessern die gesamte Performance der Anlage, sie können parallel arbeiten und daher schneller reagieren als herkömmliche Steuereinheiten. Außerdem führt die digitale Steuertechnik als Regler für die Stromprobleme dazu, dass das USV-System keinen Eingangsfilter benötigt.

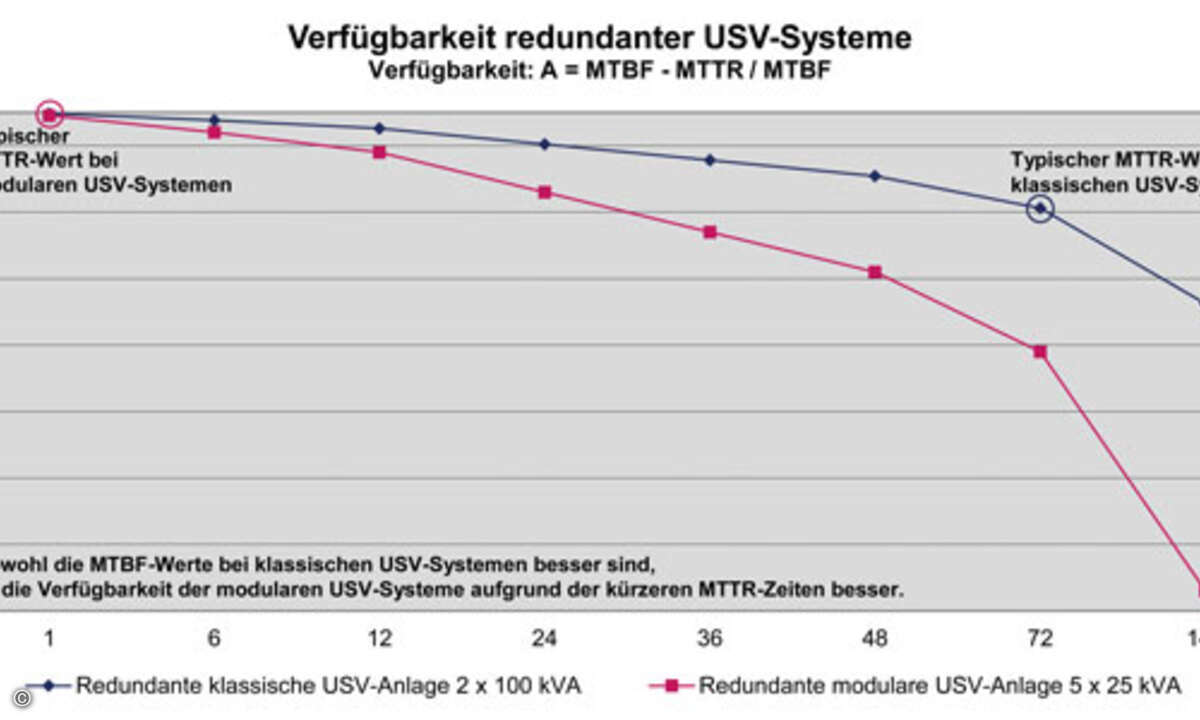

Redundanz

Einen Nachteil haben zentrale USV-Systeme: Wenn sie ausfallen, sind alle angeschlossenen Verbraucher betroffen. Dem lässt sich durch den Aufbau redundanter Konfigurationen mittels Parallelschaltung mehrerer Systeme ein Riegel vorschieben. Bei der Dimensionierung des USV-Systems müssen ohnehin Reserven für zukünftigen Leistungsbedarf eingeplant werden, wobei sich der Betrieb überdimensionierter Anlagen wegen der langfristig unnötig hohen Energiekosten eigentlich verbietet. Als langlebige Produkte sollen die USV-Systeme schließlich an sich ändernde Erfordernisse des Unternehmens angepasst werden können. Auf der sicheren Seite ist das Unternehmen daher mit Systemen, die sowohl parallel als auch redundant geschaltet werden können.

Autonomiezeit

Muss bei einem Ausfall der Netzversorgung nur die Anlage heruntergefahren werden, reicht eine Überbrückungszeit von fünf bis zehn Minuten. Unternehmen, die die Kontinuität des gesamten Systems sicherstellen müssen, benötigen eine erweiterte Autonomiezeit durch zusätzliche Batteriekapazitäten. Dies betrifft insbesondere Produktions- und Diagnoseprozesse. Bei Verbrauchern, die höchste Verfügbarkeit auch über einen längeren Zeitraum verlangen, sollte zusätzlich zur USV-Anlage ein Dieselgenerator eingesetzt werden. USV-Systeme überbrücken dabei die Anlaufzeit der Generatoren. Bei der Auswahl des USV-Systems muss berücksichtigt werden, dass die USV-Anlage möglichst geringe Netzrückwirkungen verursacht. Im günstigsten Fall muss der Generator dann nur noch die gleiche Leistung wie die USV-Anlage aufweisen, anstatt wie bisher die zwei- bis dreifache Leistung.

Kommunikation

Der Systemadministrator muss die USV-Anlage überwachen und kontrollieren können. Dafür bieten die USV-Hersteller unterschiedliche Lösungen an. Die einfachste ist die Shutdown-Software, die das Netzwerk bei Veränderungen in der Stromqualität ab bestimmten Werten automatisch herunterfährt. Zu einem intelligenten Bestandteil des Netzwerkes wird die USV-Anlage durch interaktive SNMP-Lösungen. Solche SNMP-Anbindungen, unterstützt durch eine entsprechende Management-Software, erlauben das Herunterfahren der PC-/Server-Systeme auch an Remote-Standorten und darüber hinaus das Daten-Management in USV-Anlagen mit Netzwerkanschluss von jedem Computer aus, auf dem die Software installiert ist.

Finanzierung

USV-Anlagen arbeiten mit bewährter, ausgereifter Technik. Verbesserungen wie der Einsatz digitaler Komponenten erhöhen durch präzisere Steuerung den Wirkungsgrad und lassen die USV-Anlage in der Regel kompakter gestalten. Durch eine Finanzierung über Leasing kann der IT-Verantwortliche dadurch immer das neueste Modell mit seinen spezifischen Vorteilen nutzen. Das Verfahren lohnt sich auch für die Unternehmen, die hinsichtlich einer Entscheidung über die Netzwerk-Struktur flexibel bleiben wollen oder müssen, oder solche, die die Angleichung der Infrastruktur an die wachsenden Sicherheitsanforderungen bisher aus Liquiditätsgründen hinausgezögert haben. Finanziell interessant wird es schon bei einer Investitionssumme von etwa 20000 Euro, wobei es keine Rolle spielt, ob die Leistung durch viele kleine oder eine große USV-Anlage erbracht wird.

Mark Deuringer, Sales Manager USV, Emerson Network Power