Wie die Integration von Citizen Developern gelingt

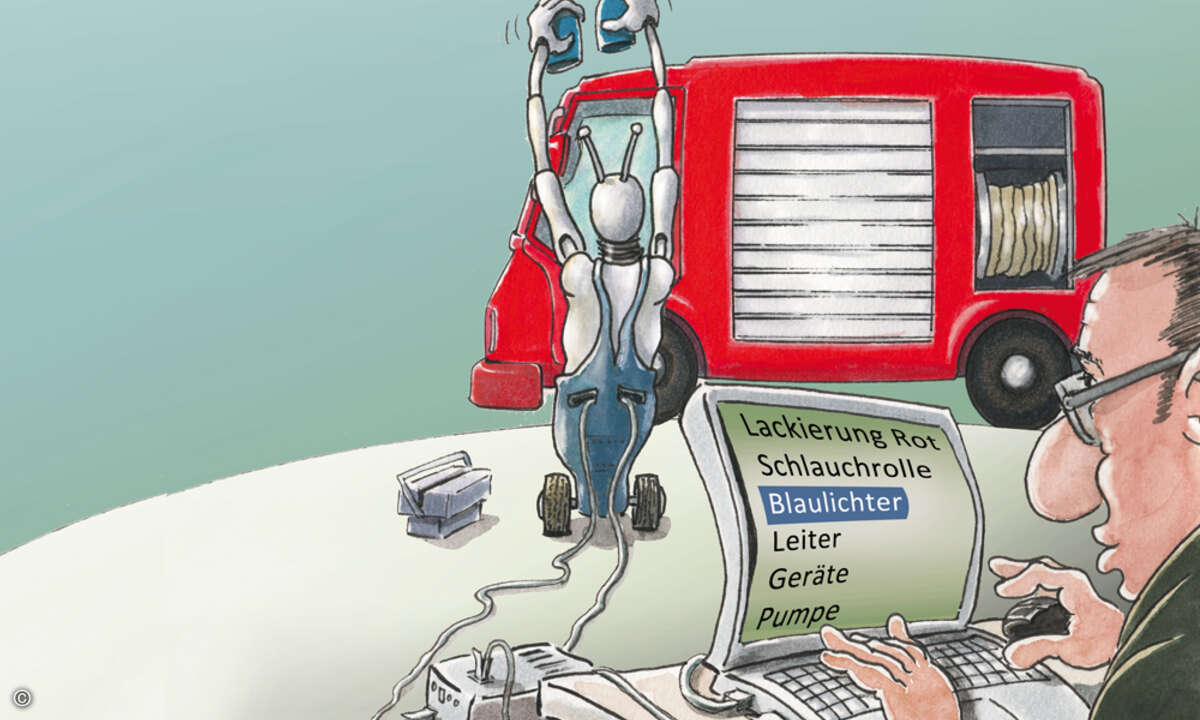

Die Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen ist für Unternehmen überlebenswichtig. Gleichzeitig ist der IT-Arbeitsmarkt nach wie vor leergefegt. Eine gute Lösung für dieses Dilemma? Citizen Developer! Der Ansatz klingt vielversprechend, wirft aber auch Fragen für die Umsetzung auf.

Der Artikel liefert unter anderem Antworten auf folgende Fragen:

- Was sind Citizen Developer? Mit welchen Tools/Werkzeugen arbeiten sie?

- Welche Vorteile ergeben sich durch den Einsatz von Citizen Developern in Unternehmen (veranschaulicht am Beispiel Haufe Group)?

- Wie viel Freiraum sollten die Citizen Developer bekommen und welche Rolle sollten sie übernehmen?

- Welche Krieterien sollten angesetzt werden, um den internen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Dokumentation gerecht zu werden?

- Welche Rolle spielt die IT beim Einsatz von Citizen Developern?

Citizen Developer sind technisch versierte Kolleg:innen, die keinerlei Softwareentwicklungskompetenz besitzen, jedoch ein gewisses technisches Verständnis mitbringen und hochmotiviert sind, wiederkehrende Prozesse aus ihrem Arbeitsalltag zu digitalisieren, zu automatisieren und zu professionalisieren. Der Ansatz klingt vielversprechend, wirft aber auch einige Fragen für die Umsetzung auf. Bei der Haufe Group setzen wir bereits seit zwei Jahren auf den Einsatz von Citizen Developer und profitieren seitdem von einer Win-Win-Situation: Die IT wird entlastet und die Mitarbeitenden sind stark motiviert, weil sie Tools, die sie in der täglichen Arbeit benötigen, schnell selbstständig entwickeln können.

Anbieter zum Thema

Citizen Developer – eine zweite IT?

Als wir bei der Haufe Group das Konzept Citizen Developer einführten, mussten wir zunächst eine grundsätzliche Entscheidung treffen: Wie viel Freiraum sollten die Citizen Developer bekommen und welche Rolle sollten sie übernehmen? Bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig, den Balanceakt zwischen zu viel Kontrolle und zu viel Freiheit zu schaffen: Auf der einen Seite braucht es eine zentrale Instanz, um redundante Projekte zu vermeiden, gleichzeitig dürfen Unternehmen diese Kontrolle auch nicht übertreiben, um die Kreativität und Motivation der Citizen Developer hochzuhalten. Denn prinzipiell ist es möglich, dass immer mehr Abteilungen vollkommen unabhängig von der internen IT eigene Software-basierte Anwendungen für ihre jeweiligen Fachbereiche entwickeln können.

Ist die IT nicht in den Programmier-Prozess eingebunden, benötigt es jedoch zumindest einige maßgebende Kriterien, um den internen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Dokumentation gerecht zu werden. Um unabhängig agieren zu können, sollten unter anderem folgende Fragen im Voraus geklärt werden: Wie gut und umfangreich wird die entwickelte Software getestet? Wie sicher sind die Anwendungen und wer verfügt über die Rechte? Wer ist für die Wartung und die Pflege der entwickelten Software zuständig und wer ist der oder die Ansprechpartner:in bei auftretenden Problemen? Dies sind wichtige Leitplanken, ohne die der innovative Kreativprozess im Wildwuchs enden kann. Besonders am Anfang kommt der IT beim Einsatz der Citizen Developer auch noch eine maßgebliche Rolle zu: Sie müssen die Citizen Developer umfangreich in Bereichen wie Datenschutz und Security schulen und sie dafür sensibilisieren, welche Verantwortung ihnen bei der Programmierung zukommt.

Die „Werkzeuge“ eines Citizen Developer

Entscheidet sich ein Unternehmen, auf die Entwicklungen von Citizen Developer zu setzen, gilt es, den freiwilligen Programmierer:innen eine möglichst optimale Entwicklungsumgebung zur Verfügung zu stellen. Am besten gelingt das in Form von „Low-Code-“ und „No-Code-Platforms“, die es den Nutzer:innen leicht machen, ohne Programmierkenntnisse eigenständig kleine Apps oder andere Lösungsansätze zu entwickeln.

Bei „Low-Code-Platforms“ ist das Schreiben eines traditionellen Codes nach wie vor Teil des Entwicklungsprozesses, es wird jedoch durch visuelle und grafische Methoden reduziert und vereinfacht. Low-Code-Platforms kommen vor allem bei Anwendungen zum Einsatz, die unternehmenskritische Prozesse ausführen oder Teil der Kernsysteme einer Organisation sind. Eine „Low-Code“ Lösung bietet beispielsweise die von der Haufe Group genutzte „Microsoft Power Platform“. „No-Code“ geht als Methode noch einen Schritt weiter, indem sie es technisch noch weniger versierten Anwendern ermöglicht, Anwendungen zu entwickeln, ohne auch nur eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Bei der Integration dieser Methoden in den Arbeitsalltag haben wir gute Erfahrungen mit einem Kick-off-Workshop gemacht. Hier sammelten wir Ideen für mögliche Anwendungen, haben Wissen gebündelt und einen ersten Projektplan entwickelt.

Programmierung abgeschlossen – und nun?

Haben die Citizen Developer eine neue Lösung entwickelt und die Software ist einsatzbereit, gilt es, diese in die jeweiligen Abteilungen des Unternehmens zu integrieren. Bei umfangreicheren Anwendungen kann hier noch die Hilfe der IT-Abteilung von Nöten sein, während kleinere Lösungen, wie unsere App zum Sommerfest auch problemlos direkt genutzt werden können.

Natürlich ist die Performance der Anwendungen nicht immer perfekt, da den Developern oft ein:e Sparringspartner:in fehlt, die den ein oder anderen digitalen Prozess hinterfragt. Man muss jedoch auch immer abwägen, was die konkrete Zielsetzung der Anwendung ist und ob es darauf aufbauend dringend notwendig erscheint, sie beispielsweise lizensieren oder weiterentwickeln zu lassen, wenn sie etwa nur zur internen Planung eines Sommerfests dient.

Die Freude daran, sich selbst helfen zu können

Bei der Haufe Group haben wir schnell gemerkt: Das Interesse, als Citizen Developer zu arbeiten, ist enorm. So war auch unser Kick-off-Workshop sehr gut besucht und ein großer Erfolg. Dank Citizen Developer verkürzt sich der Weg von einer Idee bis zur fertigen Anwendung enorm. Wenn wir Menschen befähigen, Prozesse selbstständig zu digitalisieren, nehmen diese einen Perspektivwechsel ein – es ist wie eine Kettenreaktion im positiven Sinne. Wir haben Menschen, die ihr Business verstehen und einfach loslegen wollen, Dinge zu programmieren, um regelmäßig wiederkehrende Prozesse zu automatisieren und sich somit selbst die Arbeit zu erleichtern.

Das treibt nicht nur die Innovationskraft im Unternehmen. Es hält auch die Motivation der Mitarbeitenden hoch, bindet sie in interdisziplinären Teams und begeistert sie, indem sie etwas Neues erschaffen. Denken wir zum Beispiel an die Buchhaltung, in der es zahlreiche sich wiederholende Tätigkeiten gibt, die zeitraubend und lästig sind. Da haben die Anwendungen absolut Potenzial, Prozesse zu automatisieren und digital abzubilden. Es gibt einfache Schritte, wie man Tools in tägliche Abläufe einbinden kann. Wenn wir die Menschen von lästigen Pflichten entbinden, können sie mehr Fokus auf andere Dinge legen. Der Einsatz als Citizen Developer wird in manchen Unternehmen gewiss auch finanziell honoriert, doch zunächst steht die intrinsische Motivation der „Amateur-Programmierer:innen" sich ihr eigenes Leben einfacher zu gestalten und Neues zu schaffen.

Fazi: Viele Anwendungen werden heute schon außerhalb der IT-Abteilung programmiert. Citizen Developer steigern die Flexibilität und das oft ohne IT-Support. Sie beugen Fachkräftemangel vor, reduzieren Kosten und bringen mehr Innovation, Agilität und Produktivität ins Unternehmen. Insbesondere die einzelnen Fachbereiche profitieren von dem Einsatz der Citizen Developer, da sie schneller und einfacher genau die Anwendungen erhalten, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen. Somit fördern die Citizen Developer maßgeblich die digitale Transformation und Innovation von Unternehmen.

Larissa Wissmann, Teamleiterin Digital Enterprise Services bei Haufe Group