Blaupause für ein 5G-Netz

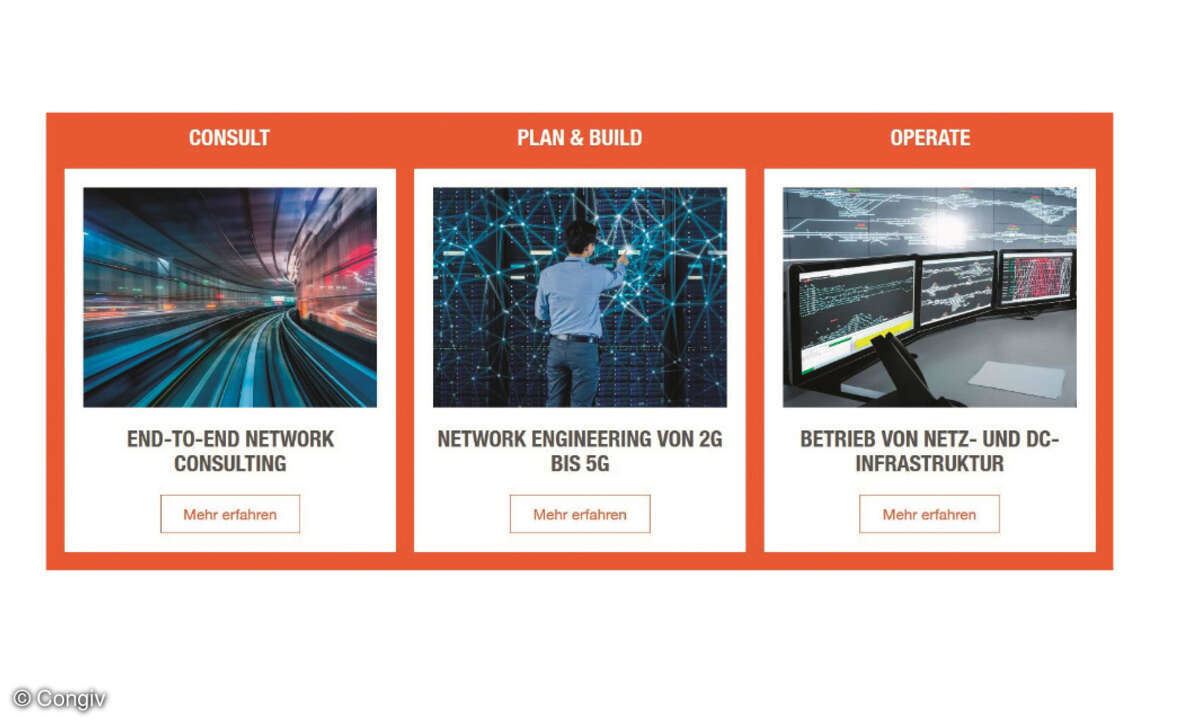

Nur eine fundierte 360-Grad-Sicht auf die Bedürfnisse eines Unternehmens führt am Ende zu einer zufriedenstellenden und zukunftssicheren 5G-Architektur, die alle Erwartungen in eine technische Lösung übersetzt. Basis ist eine bedarfsorientierte, kundenspezifische Bottom-up-Analyse.

- Blaupause für ein 5G-Netz

- Sicherheit: Spionage bis Hacker

Konkret bedeutet die Forderung nach einer vollständigen Analyse, dass zum einen technische Anforderungen wie maximale Latenzzeit, minimaler Datendurchsatz und die Anzahl der über 5G zu verbindenden Geräte berücksichtigt werden müssen. Zum anderen ist ein tiefes Verständnis über Unternehmensprozesse und Richtlinien wie zum Beispiel IT- oder Ausfallsicherheit nötig.

Während 2G, 3G und auch 4G hauptsächlich für Endnutzer konzipiert und optimiert waren oder es im Betrieb noch sind, orientiert sich 5G vorwiegend an einem real existierenden Bedarf der Industrie und Produktion: die Echtzeitkommunikation großer Datensätze zwischen einer hohen Anzahl von vernetzten Endgeräten unter Berücksichtigung der hohen Sicherheitsanforderungen und Ausfallsicherheiten. Es geht also um deutlich mehr als um ein Video, das Endnutzer mobil auf YouTube ansehen wollen.

Wichtig für den Erfolg ist ein genaues Verständnis der Anwendungen, die der Nutzer mit 5G realisieren will. Dies setzt eine intensive und direkte Kommunikation mit dem Anwender voraus, mit dem Ziel, eine maßgeschneiderte 5G-Architektur für ihn zu definieren. Dies ist der große Unterschied gegenüber einer Lösung von der Stange, die man in 2G-, 3G- und 4G-Netzen vorfindet.

Sollen beispielsweise Sensoren, die miteinander vernetzt sind, den Zustand von Geräten oder Maschinen überwachen, ist eine niedrige Latenzzeit wichtig. Soll dagegen ein Chirurg per Videoschaltung in Echtzeit Roboterarme während einer Operation bewegen, muss neben der niedrigen Latenzzeit auch der ausreichend große Datendurchsatz garantiert sein.

Gewisse industrielle Prozesse erfordern beispielsweise eine Reaktionszeit von unter zehn Millisekunden. Im Vergleich: Diese Zeit kann bei 4G im besten Fall bei 120 bis 130 Millisekunden liegen. Für medizinische Anwendungen oder selbstfahrende Lagerfahrzeuge würde dies mitunter ein erhebliches bis lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko darstellen. Die benötigte Dichte an Endgeräten in einer Produktionshalle zum Beispiel hat etwa einen direkten Einfluss auf eine bedarfsorientierte Radioplanung. Sie erlaubt es, mehrere Sensoren gleichzeitig zu vernetzen, ohne dabei die Latenzzeit und den Datendurchsatz zu beeinträchtigen.

Vom Mittelstand bis zum international agierenden Konzern

Ein weiterer Input für die Erstellung der 5G-Netzarchitektur ist – vor allem für global agierende Unternehmen – die Anzahl der Standorte, die an das 5G-Netz angebunden sein sollen. Dabei sind die gesetzlichen Regulatorien und Rahmenbedingung zu beachten und im Architekturkonzept entsprechend abzubilden. Die Vergabeverfahren der nationalen Regulierungsbehörden in Deutschland erlauben zum Beispiel, dass einzelne Unternehmen ihr eigenes 5G-Campus-Netz eigenständig aufbauen und betreiben können. Diese Möglichkeit ist in anderen Ländern nicht gegeben. Dann ist man auf eine Zusammenarbeit mit lokalen Netzbetreibern angewiesen.

In diesem Kontext ist es erforderlich, den Bedarf an Mobilität zwischen den privaten und öffentlichen Netzen zu ermitteln und in einer Roaming-Vereinbarung abzubilden. In einem Roaming-Abkommen sind dann sowohl die technischen als auch die kommerziellen Aspekte berücksichtigt.