Internet-Zugang vom Mobilfunk-Provider

Noch sind so genannte Femtozellen eine Technik ohne praktische Bedeutung. Doch schon bald könnte sich dies ändern - sind sie doch eine Art Geheimwaffe der Mobilfunk-Provider, um ihre schnellen UMTS-Datendienste wirtschaftlich an die Nutzer heranzubringen. T-Mobile etwa will kommenden Herbst damit starten. Klassische WLAN-Technik vor Ort könnte dann in vielen Anwendungssituationen verzichtbar sein.

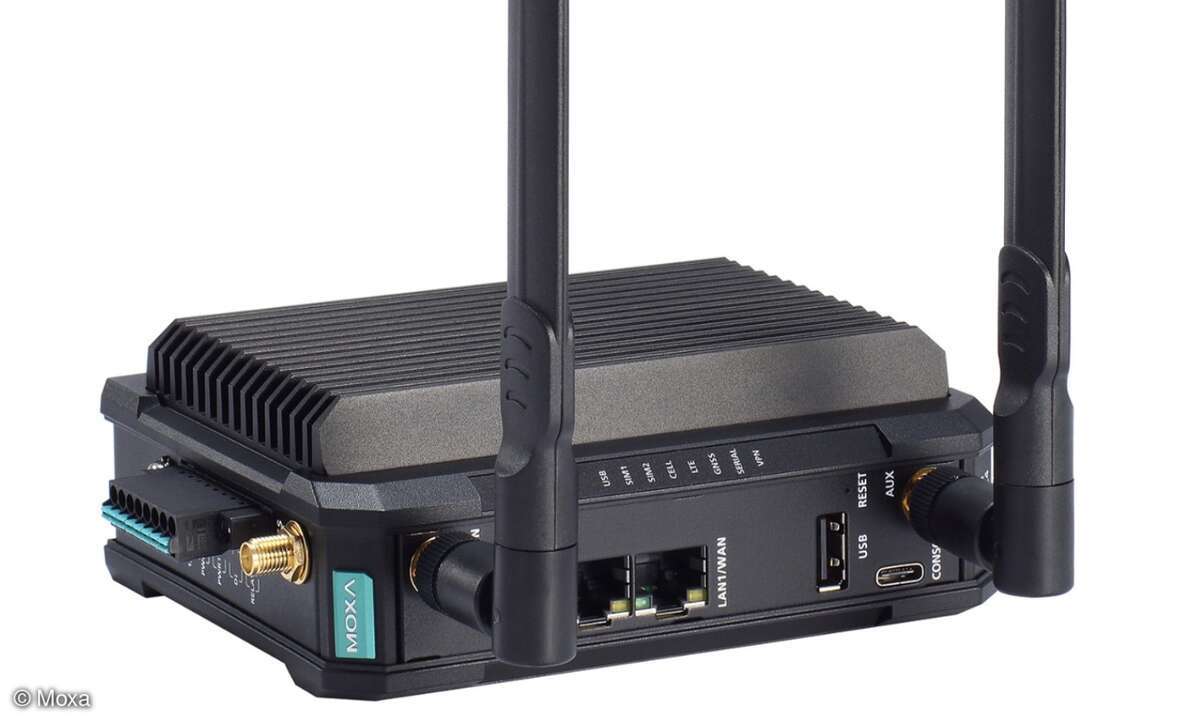

Femtozellen-Access-Points (APs) sehen aus wie gestylte WLAN-/DSL-Router – und tatsächlich ist

ihre Kernfunktion mit der einer solchen Access-Box vergleichbar: mobile Endgeräte der näheren

Umgebung in hoher Geschwindigkeit drahtlos mit dem Internet zu verbinden. Der Unterschied ist

lediglich: Statt WLAN kommt vor Ort Mobilfunktechnik auf der Basis von UMTS/HSPA (Highspeed Packet

Access) zum Einsatz. Die "privaten" UMTS-Funkzellen leiten ihre Bezeichnung aus dem

Einheitenvorsatz "Femto" für ein Billiardstel ab.

Auslöser der Diskussion um Femtozellen sind die Mobilfunk-Provider. In vielen Ländern haben sie

eine Marktsättigung von über 100 Prozent erreicht – ein Wachstum über steigende Nutzerzahlen ist

kaum mehr möglich. Bleibt als Ausweg nur, zusätzliche Marktanteile über neue Services zu gewinnen –

und hier bieten sich vor allem neue Daten- beziehungsweise Internet-Dienste an. Da trifft es sich

gut, dass seit einiger Zeit mit HSPA eine vergleichsweise einfach in den UMTS-Basisstationen

nachzurüstende Technik zur Marktreife gelangt ist, die mit DSL vergleichbare

Übertragungskapazitäten bietet (je nach Variante derzeit 1,8, 3,6 oder 7,2 MBit/s). Noch schnellere

Nachfolger stehen bereits vor der Tür: HSPA+ etwa bietet im Moment 21 MBit/s (mit Kanalbündelung

bis zu 42 MBit/s), LTE (Long Term Evolution) erreicht aktuell zwischen 50 und etwa 160 MBit/s – in

wenigen Jahren soll damit jedoch bereits die Gigabit-Grenze geknackt werden. HSPA+ ist schon

marktreif – in Deutschland jedoch noch nicht realisiert. In Australien beispielsweise hat der

größte Provider Telstra eine Fläche von zwei Millionen Quadratmetern mit HSPA+ versorgt

(Ericsson-Technik), und Mobilkom Austria ging kürzlich im zehnten Wiener Gemeindebezirk mit HSPA+

auf Sendung. Die in Wien verbaute HSPA+-Technik von Huawei soll ab der zweiten Jahreshälfte bis zu

28,8 MBit/s liefern.

Bereits mit HSPA, das Providern in Deutschland mit dem flächendeckenden Ausbau seit Ende letzten

Jahres exponentiell zunehmende Internet-Nutzung beschert, zeigt sich ein schwerwiegendes Manko des

mobilen Highspeed-Internets: Halbwegs DSL-ähnliche Geschwindigkeiten lassen sich nur sehr nahe an

der Basisstation und unter freiem Himmel realisieren, bei steigender Entfernung und innerhalb von

Gebäuden sackt die Übertragungsrate nicht selten unter ISDN-Niveau ab. Mit HSPA+ und LTE erwarten

die Mobilfunker sogar noch eine Verschärfung dieses Effekts. Grund ist eine schlichte physikalische

Gesetzmäßigkeit: Je höher die Übertragungsfrequenz, desto geringer sind die Reichweite und desto

höher die Empfindlichkeit gegenüber Hindernissen. Für UMTS sind fast auf der ganzen Welt

Frequenzbänder zwischen 1,9 und 2,2 GHz festgelegt. Bezüglich Durchdringung und Reichweite sind

diese Bänder deutlich ungünstiger als die 900-MHz-Bänder, die in vielen Ländern für GSM

ursprünglich eingesetzt waren (USA/Asien: 850 MHz). In den USA gibt es keine lange GSM-Historie,

weshalb dort sowohl die 850-MHz- als auch die 1,9-GHz-Bänder von vornherein sowohl für GSM als auch

für UMTS (CDMA) genutzt wurden. Inzwischen versuchen einige Provider auch in Deutschland, durch

Umwidmung auslaufender 900-MHz-GSM-Lizenzen auf UMTS die Datensituation zu verbessern – wegen der

Knappheit dieser Bänder allerdings nur mit punktuellen Erfolgen.

Vor diesem Hintergrund wird klar, was es mit Femtozellen auf sich hat. Als eine Art

Miniatur-Basisstation bilden sie den verlängerten Arm des Mobilfunk-Providers. Sie sollen auch in

geschlossenen Räumen DSL-ähnliche Geschwindigkeiten bieten – unabhängig von der Entfernung zum

nächsten Mobilfunkmast. Ursprünglich erhofften sich die Mobilfunker, so in Verbindung mit

geeigneten Tarifmodellen für die Sprachnutzung den Festnetz-Providern per Femtozelle die Kunden

abspenstig zu machen. Ein Festnetzanschluss für Telefon und/oder Internet sei verzichtbar – so der

Gedanke. Dieser Plan ging allerdings nicht auf. Ironischerweise haben Femtozellen im Vorfeld ihres

Roll-outs sogar eine konträre Entwicklung gefördert: enge Partnerschaften beziehungsweise sogar die

Verschmelzung von Festnetz- und Mobilfunk-Providern zu konvergenten Service-Lieferanten.

Der Grund ist einfach: Eine reguläre Basisstation ist über ein "Mobile Backhaul", mit dem

Backbone-Netz des Providers verbunden. Üblicherweise geschieht dies über Richtfunk, Standleitungen,

DSL oder zunehmend auch MPLS-Verfahren – stets aber im Betrieb und in der Verantwortung des mobilen

Providers. Ein Femtozellen-AP steht zunächst quasi "nackt" im Raum – die Rückverbindung zum

Dienstanbieter muss auf andere Art realisiert werden – idealerweise über eine DSL-Verbindung. Dafür

ist also doch wieder ein Festnetzbetreiber nötig – und zwar einer, der bereit ist, sich für einen

geringen Obolus das dicke Endkundengeschäft abnehmen zu lassen. In der Praxis werden die

Mobilfunker also nicht umhinkönnen, Femtozellen als Komplettpaket mit dedizierter DSL-Verbindung

ans eigene Netz anzubieten – und dies ist am einfachsten, wenn Festnetz und Mobilfunk aus einer

Hand kommen.

Viele Marktauguren sehen diese Entwicklung ohnehin als Zukunftstrend, der in Deutschland etwa in

Form der großen Provider T-Com (vereint auch T-Mobile und T-Online), Vodafone (hat sich zur Cebit

Arcor einverleibt) oder Telefonica (mit der Mobilfunkmarke O2) bereits konkrete Gestalt angenommen

hat. Alle drei beobachten und testen schon seit einiger Zeit die Femtozellentechnik – am weitesten

scheint jedoch T-Mobile zu sein. Etwa drei Monate vor dem im Juni 2008 gestarteten

Femtozellen-Pilotprojekt in Köln/Bonn hat sich die Deutsche Telekom am britischen Femtohersteller

Ubiquisys beteiligt. Zum geplanten Start des kommerziellen Femtozellen-Services im dritten Quartal

dieses Jahres wollte T-Mobile ursprünglich ausschließlich Unternehmenskunden ansprechen –

inzwischen soll nun auch gleich das Massengeschäft zum Starttermin mit anrollen. Von Vodafone und

O2 waren noch keine konkreten Roll-out-Pläne für den deutschen Markt zu erfahren.

Technik noch unausgegoren

Ende 2008 hat das auch für LTE zuständige 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Femtozellen als Standard definiert, vieles ist allerdings noch vage. So ist etwa ungeklärt, wie hoch die Übertragungsraten innerhalb einer Femtozelle sein sollen und wie viele Benutzer pro Zelle gleichzeitig unterstützt werden sollen. Auch die Sendeleistung ist noch nicht einheitlich geregelt - wahrscheinlich werden es etwa zehn Milliwatt sein, was etwa einem Zehntel der Leistung von WLAN-APs entspräche. Mit Bluetooth-ähnlicher Sendeleistung sollen Femtozellen einen Radius von etwa 30 Metern abdecken. Analog zur Wi-Fi-Organisation bei WLANs unterstützt inzwischen auch bei Femto ein schlagkräftiges Industrieforum (

www.femtoforum.org) den technischen Reifeprozess, die Interoperabilität von Produkten verschiedener Hersteller sowie das Marketing.

Auch in Sachen Security gibt es bei Femtozellen noch einige Schwachstellen, deren Beseitigung insbesondere für den Unternehmenseinsatz wesentlich ist. Den empfindlichsten Angriffspunkt stellt die Verbindung über das öffentliche Internet dar - zwischen Femtozelle und dem Einspeisepunkt ins Provider-Backbone (Femtozellen-Gateway). Anders als bei öffentlichen Mobilfunk-Basisstationen ist dieser Weg bei Femtozellen nicht verschlüsselt. 3GPP und Femto-Forum haben zwar bereits reagiert und als Authentifizierungsmechanismus IKEv2 (Internet Key Exchange v2) sowie als Verschlüsselungsprotokoll IPSec festgelegt, aber die Umsetzung in den Produkten beziehungsweise Gesamtlösungen steht noch aus. Entsprechende Security-Produkte sind immerhin bereits verfügbar: Safenet beispielsweise bietet sowohl für die Sicherung der Provider-Verbindung als auch für die Behebung möglicher Schwachstellen am Femtozellen-AP sowie auf der Verbindung zwischen Access Point und mobilem Endgerät ein passendes Produktportfolio. Auch Kaspersky engagiert sich seit dem Mobile World Congress 2009 in Barcelona in Femto-Security.

Femtozellen erscheinen nicht nur für die Mobilfunk-Provider interessant, auch der Anwender darf Vorteile gegenüber WLAN-Nutzung erwarten - zumindest, wenn vorrangig um mobilen Internet-Zugang geht. So kann er bei Beschränkung auf UMTS-Technik seinen "Funkwellensalat" auf einer Strahlungsquelle konsolidieren und damit Energiekosten, Umweltbelastung und Komplexität reduzieren. Zweiter Punkt ist die einfachere Handhabung: Der bei WLAN übliche Einrichtungsaufwand für Sicherheitsmechanismen wie WEP oder WPA-PSK entfällt, denn bei Femto sorgt die Mobilfunkkarte für die sichere Authentifizierung. Zugleich gewinnt der Nutzer ein Plus an Mobilität - zumindest versprechen die Provider ein nahtloses Roaming zwischen privater Femtozelle und öffentlicher Mobilfunk-Basisstation. Dieses funktioniert zwar auch mit WLAN, hier aber nur mit aufwändigen Verfahren für das Handover von WLAN nach UMTS. Im Gesamtszenario scheint es auch sehr sinnvoll, wenn Mobilfunk-Provider dank Femto ihre Basisstationen nicht noch weiter verdichten und großflächig mit hoher Sendeleistung arbeiten müssen. Die Verteilung niederenergetischer Strahler gilt als erheblich umweltfreundlicher als "Grobraster"-Funkabdeckung mit hochenergetischen Strahlern.

Größter Nachteil der Femtozellen gegenüber WLAN-Mobilität ist sicher die Abhängigkeit von einen bestimmten Provider - zum einen wegen der bei jedem Provider unterschiedlichen UMTS-Frequenzspektren, zum anderen wegen der benötigten Provider-Anbindung. Was Kritikern in Verbindung mit Femtozellen aufstößt, ist auch die Tatsache, dass der Provider das mobile Backhaul an den Anwender auslagert. Dieser hat dadurch zumindest die Energiekosten für den Betrieb des DSL-Routers zu tragen. Zudem werden die Femtozellenanbieter wahrscheinlich auch noch zusätzliche Gebühren für die DSL-Internet-Verbindung in ihre Tarife mit einfließen lassen.

Ob sich Femtozellen auf dem Stammmarkt der WLAN-Technik (die Umsätze aus dem Geschäft mit WLAN/DSL-Routern bilden nach wie vor den Löwenanteil des WLAN-Markts) einen bedeutenden Platz erobern können, hängt sicher von der Preisgestaltung bei Femto-APs und Service-Gebühren ab. Die Marktforscher erwarten dort ein sehr aggressives Vorgehen. Zumindest zum Start scheint T-Mobile die Krallen eher noch eingezogen lassen zu wollen - mit einem anvisierten Betrag von 300 Euro für einen Femto-AP ist mit Sicherheit noch kein Blumentopf zu winnen. Femto-Chiplieferanten wie Texas Instruments erwarten jedoch einen rapiden Preisverfall - binnen eines Jahres sollen die APs weniger als 100 Euro kosten. Dafür könnte auch der zunehmende Wettbewerb sorgen. Immer mehr Hersteller - zurzeit unter anderem Ericsson, Huawei, Motorola, NEC, Netgear, Nokia Siemens, Samsung und ZTE - wollen sich frühzeitig Anteile in einem Markt sichern, für den einige Marktforscher Stückzahlen bis zu 70 Millionen im Jahr 2012 prognostizieren.