Konvergenz braucht einen Ausgleich

Stellen Sie sich vor, Sie sinken spät nachts nach einem anstrengenden Geschäftsessen todmüde ins Hotelbett. Kaum sind Sie eingeschlafen, klingelt Ihr Handy.

Halbwach greifen Sie nach dem Nervtöter, verärgert, dass Sie jemand zu dieser späten Stunde noch anruft. Es ist ein Kunde, der mit Ihnen für die kommende Woche einen Termin ausmachen will. Was Ihr Anrufer nicht weiß, ist, dass Sie sich gerade in den USA befinden und er Sie mitten in der Nacht ans Telefon holt. Zudem hat er nicht mal Ihre Handy-Nummer gewählt, sondern die Büronummer. Aber Ihre neue IP-Telefonanlage hat ihn einfach auf Ihr Handy weitergeleitet. So vorteilhaft Konvergenz sein kann, hier zeigt sich, dass sich Konstellationen ergeben, mit der Einzelne nicht unbedingt rechnet. Und bei diesem konvergenten Szenario wird klar, dass Echtzeitkommunikation ihre Grenzen hat.

Wieso steigen denn nun Unternehmen in die Konvergenz-Welt ein? Das können erstmal ganz einfach Kostengründe sein. Änderungen in der IP-Anlage nimmt jetzt der Administrator vor. Kein externer Service-Techniker muss deswegen extra kommen. Oder die Telefonate zwischen Filialen und Zentrale erfolgen über die bestehenden Datenleitungen und nicht mehr übers öffentliche Netz.

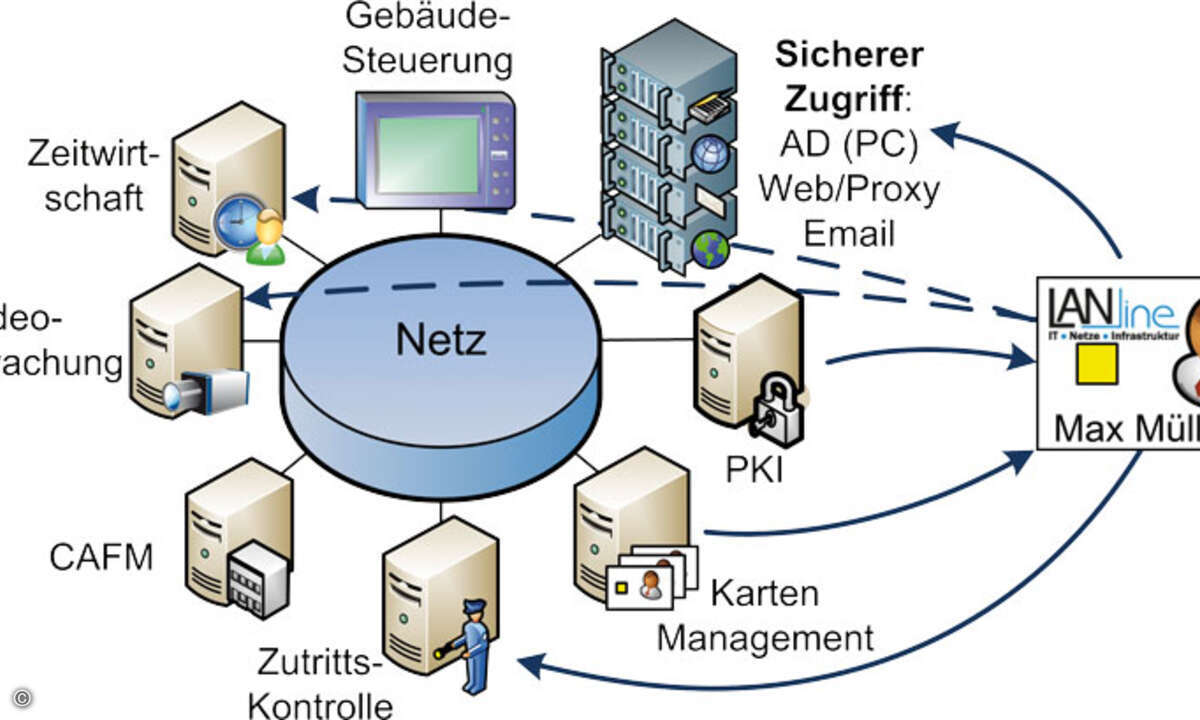

Konvergenz schafft aber auch neue Möglichkeiten. So lässt sich die IP-Anlage jetzt mit diversen anderen Applikationen verbinden. Da liefert die CRM-Anwendung bei einem Kundenanruf gleich dessen Kontaktdaten inklusive derer über gekaufte Produkte und bestehende Service-Verträge mit. Oder eine so genannte Präsenz-Funktion zeigt in einer Übersicht an, über welche Kommunikationsmittel ein Mitarbeiter erreichbar ist, und wählt gegebenenfalls das passende aus. Ein weiteres Beispiel sind Wireless-E-Mail-Gateways. Über eine Push-Funktion versorgen sie mobile Nutzer jederzeit mit den aktuellen E-Mails.

Gleichzeitig gibt es mehr geschäftskritische Real-Time-Applikationen, die über das Netz wandern. Damit nehmen die Bedeutung des Netzes und die Notwendigkeit, dass dieses verfügbar ist, enorm zu. Sicherheitsfragen müssen gelöst werden. So kann ein Wurm die verfügbare Bandbreite radikal reduzieren. Oder der Ausfall eines Switches führt zu Blockaden im Netz.

Es sind aber nicht nur die technischen Fragen, die auf die Mitarbeiter in einer konvergenten Welt zukommen. Daten stehen immer schneller an verschiedenen Orten zur Verfügung. Doch die Geschwindigkeit sagt noch nichts über die Relevanz und Korrektheit aus. Unternehmen müssen sich daher mehr Gedanken machen, welche Informationen sie wann für welchen Zweck benötigen. Auch der einzelne Mitarbeiter muss seinen Weg finden. Wenn E-Mails alle fünf Minuten den Gedankenfluss unterbrechen, fällt es schwer, an einer Sache dranzubleiben.

Die zunehmende Technisierung und Beschleunigung des Lebens führt zu interessanten Reaktionen. So gibt es in England den so genannten Downsizing-Trend. Hier versuchen Menschen in einer Hightech-Welt, Bereiche für einfaches und technikfreies Leben zu finden. Auch Besinnungswochen im Kloster oder andere spirituelle Möglichkeiten helfen, ein Gleichgewicht in einer immer schnelleren Welt zu finden.

Hier stellt sich die Frage, ob es sich nicht angesichts der zunehmenden Konvergenz empfiehlt, eine Kultur der Zeit für Nicht-Kommunikation zu entwickeln. Dahinter steckt der Gedanke, dass es Abschnitte geben muss, in den auch der Einzelne für andere nicht erreichbar ist beziehungsweise sein kann. Da dies ein potenzieller Kommunikationspartner aber nicht unbedingt wissen kann, muss es verschiedene Formen geben, ihm dies mitzuteilen. Weiß das Gegenüber darüber Bescheid, kann es mit der Nichterreichbarkeit besser umgehen und andere Maßnahmen ergreifen. Fehlende Reaktionen irritieren so nicht. Eine konvergente Welt wird so nicht zur eisernen Klammer, sondern schafft den Freiraum, sich immer wieder neu darauf einzulassen.

Ihr Werner Veith