Pro & Contra: E-Autos und CO2-Emissionen

Kaum eine Frage wird derart kontrovers unter AutofahrerInnen diskutiert wie: Soll ich mir ein E-Auto zulegen oder nicht? Eine klare Antwort darauf fällt angesichts der abzuwägenden Vor- und Nachteile nicht leicht. Ein erster Versuch der Annäherung an ein heikles Thema.

Nicht erst seit dem Anstieg der Spritpreise sind alternative Antriebsformen gefragt. Insbesondere das E-Auto wird dabei gerne als ein wichtiger Schritt in der Evolution der Mobilität angesehen. Als Hauptgrund für die Entscheidung zum E-Auto-Kauf nennen 46 Prozent der Befragten einer Bearingpoint-Umfrage1 aus dem Jahr 2021 ökologische Aspekte. Ein weiterer Kaufanreiz sind finanzielle Vorteile. So geben zwölf Prozent der Befragten an, sich steuerliche Ersparnisse von einem Elektrofahrzeug zu erhoffen. Ebenso viele nennen die geringen Unterhaltskosten als entscheidenden Punkt. Danach folgen die Argumente Innovationsgeist (9 Prozent) und geringer Service-Aufwand (6 Prozent).

Ganz klar umweltfreundlich, aber…

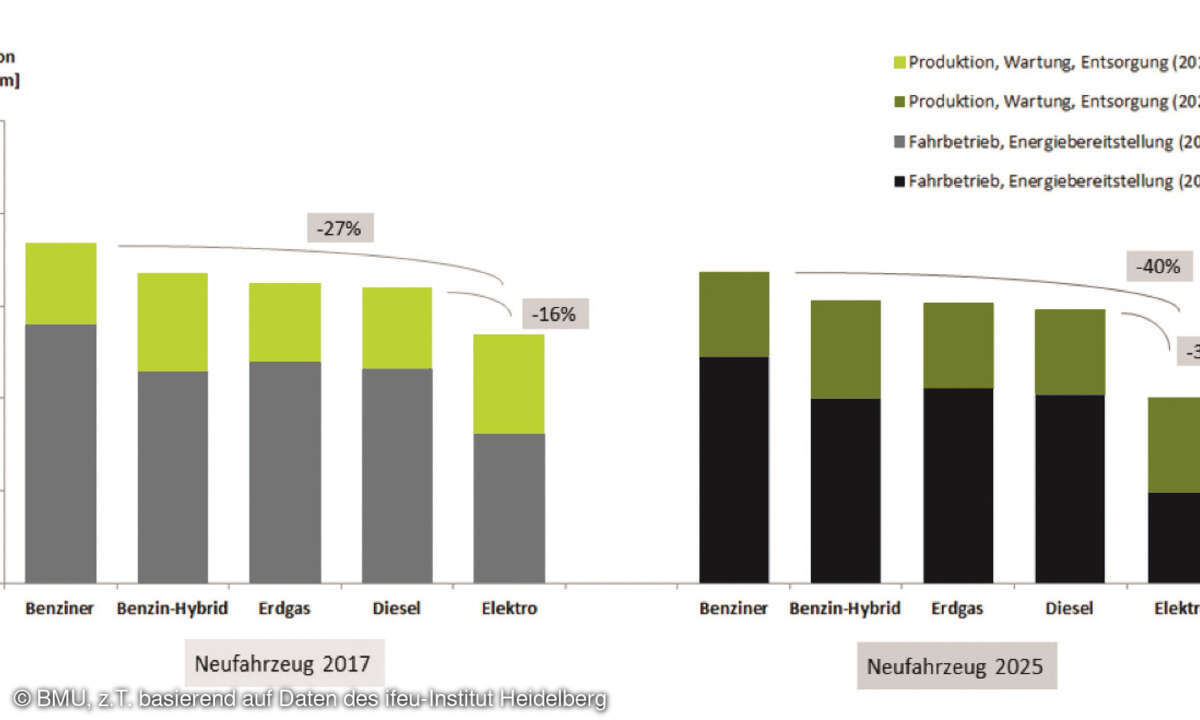

Zum ersten Punkt: der Umweltfreundlichkeit. Elektrofahrzeuge werden gemeinhin als emissionsfrei bezeichnet, weil sie im Gegensatz zu einem Auto mit Verbrennungsmotor beim Fahren keine CO2-Emissionen erzeugen. Es ist jedoch zu beachten, dass auch bei der Produktion von Fahrzeugen und des Stroms, der für den Betrieb von E-Autos benötig wird, CO2-Emissionen anfallen. Im Grunde starten E-Autos also – unter anderem aufgrund der energieaufwendigen Produktion der Batterie – mit einem Minus an CO2-Emissionen ins Leben. Dieses Minus amortisiert sich umso schneller, je sauberer der Betriebsstrom hergestellt wird. In Kombination mit einer eigenen Photovoltaikanlage wäre ein E-Auto also maximal umweltfreundlich, kostengünstig und unabhängig. So der Idealfall. In der Realität beziehen deutsche VerbraucherInnen einen Strommix mit immer noch großem Kohleanteil. Nichtsdestotrotz produziert ein Elektroauto laut dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) über den gesamten Lebenszyklus dennoch schon heute deutlich weniger CO2 als ein Verbrenner (siehe auch Grafik). Durch den Ausbau erneuerbarer Energien steige der Klimavorteil zukünftig sogar noch weiter an, obwohl Vergleichsfahrzeuge mit Diesel- oder Benzinantrieb ebenfalls effizienter werden. Ein E-Auto, das 2025 neu zugelassen wird, wird über seinen Lebensweg bereits 32 bis 40 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen als ein moderner Verbrenner. Die CO2-Bilanz des ADAC ergibt, dass der CO2-Nachteil von Batterieautos ab Fahrleistungen von 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen wird. Befürworter des E-Autos verweisen zudem gerne auf neue Explorationstechniken sowie technische Innovationen im Bereich Batterietechnik und ressourcenschonendes Produzieren.

Blick in die Zukunft (der Produktion)?

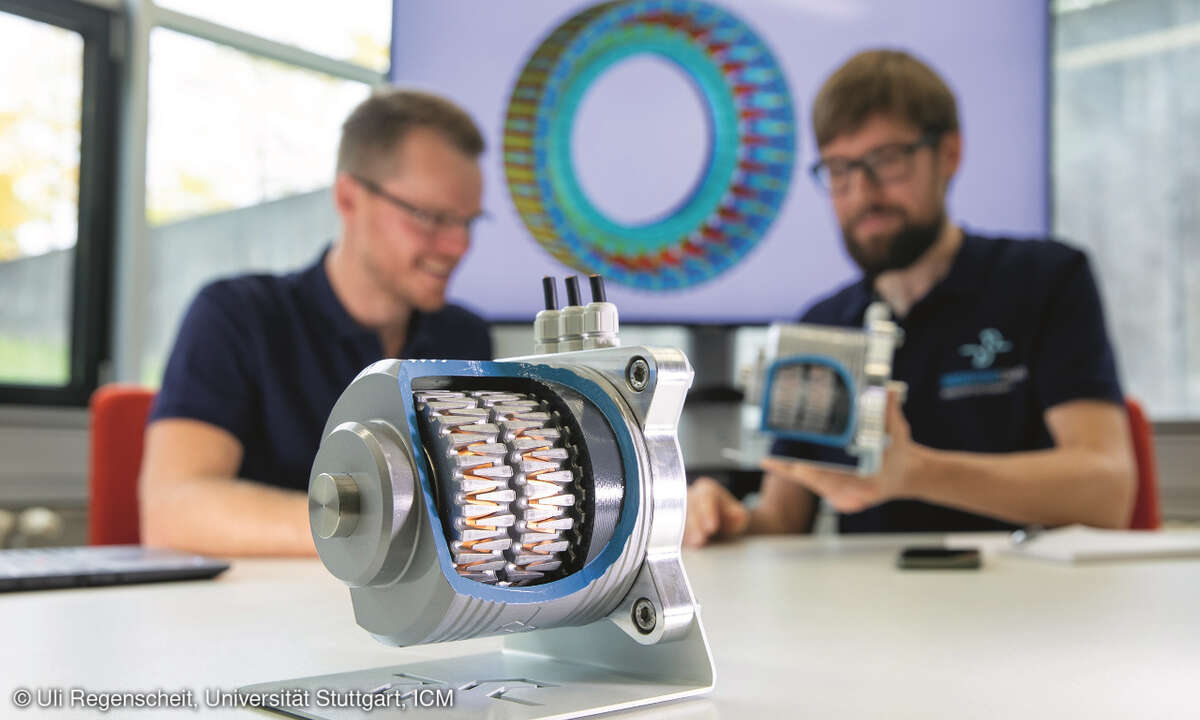

Mit Blick auf Letzteres, also die ressourcenschonende Herstellung, hat erst vor Kurzem der Innovationscampus Mobilität der Zukunft (ICM) am Karlsruher Institut für Technologie KIT und der Universität Stuttgart von sich reden gemacht. Fast 300 Forschende arbeiten hier an Elektromotoren ohne Seltene Erden. Denn derzeit kommen in vielen dieser Motoren die beiden Metalle Neodym und Dysprosium vor; hauptsächlich in permanenterregten Synchronmaschinen wie das zum Beispiel im „Hyundai Kona“ oder „VW e-Golf“ der Fall ist.

Erste am ICM erarbeitete Lösungen zeigen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung keineswegs ausschließen, sondern sogar ergänzen können. Prototypen gibt es bereits von neuartigen Elektromotoren: Reluktanzmotoren kommen ohne Permanentmagneten und seltene Erden aus, sodass sie nachhaltig und ressourcenschonend sind. Heute werden sie wegen ihrer geringeren Leistungsstärke aber noch nicht in Fahrzeugen eingesetzt. Der ICM entwickelt deshalb Möglichkeiten, die Drehzahl der Motoren zu steigern.

Ein weiteres Forschungsfeld: elektrisch erregte Motoren. Im Gegensatz zu permanenterregten Motoren mit Seltenen Erden versprechen sie höhere Wirkungsgrade bei mittleren bis hohen Drehzahlen, was mehr Reichweite für batteriebetriebene Fahrzeuge bedeutet. Derzeit sind diese Maschinen aber noch verschleißanfällig, die Energieübertragung auf die Rotorwelle erfolgt über Schleifringe, die sich stark abnutzen. Am ICM wird an einer verschleißfreien induktiven Energieübertragung gearbeitet, die diesen Motortyp serientauglich für die breite Masse der Fahrzeuge auf dem Markt machen könnte.