Risk Management und Policy Enforcement

Die globale Würmer-, Bot- und Threat-Fauna im Internet wird zusehends unübersichtlicher. Administratoren müssen in dieser Situation wissen, welche Gefahren sie in welcher Reihenfolge abwehren wollen und wie sie die Abwehrmaßnahmen am jeweiligen Ort durchsetzen können.

Das entscheidende Kriterium für die Abwehr unterschiedlicher Spielarten von Malware ist, wie

groß die daraus jeweils resultierende Gefahr für Geschäftsprozesse sein könnte. Komplexe Lösungen

zur Inventarisierung und Analyse von Schwachstellen im Unternehmensnetzwerk helfen dabei, die

einzelnen Risiken und Schadenspotenziale für den Geschäftsbetrieb zu bewerten. Ein ergänzendes und

integriertes Policy Enforcement setzt dann entsprechende Richtlinien durch und stützt so die

Maßnahmen. Dieses Vorgehen kann heute auch die Endpunkte der immer komplexeren Netzwerkstrukturen

umfassen.

Die Fransen am Rand des Netzwerkteppichs

Gerade an den Endpunkten eines jeden Netzwerks ergeben sich für die modernen komplexen

Unternehmensinfrastrukturen vielfältige Schwachstellen. Die lokalen Systeme bilden aus Sicht des

Administrators ein unerfreuliches Gemenge, das sich immer schwieriger verwalten lässt. Ein Grund

für diese Situation ist die zunehmende Ausweitung der Kommunikationswege auf Geschäftspartner,

Projektangestellte oder mobile Mitarbeiter. Sie benutzen verschiedene Wege für den Zugang zum

Unternehmensnetzwerk – sei es über den Heim-PC, Notebooks, PDAs oder Internet-Terminals.

Doch auch bei fest installierten lokalen Arbeitsplätzen kommt es zu Lücken im Sicherheitssystem.

Hier droht nicht zuletzt Gefahr durch unbedachtes Verhalten der Mitarbeiter. Einer Studie von

McAfee zu Folge schließen mehr als die Hälfte der europäischen Angestellten private Geräte wie

MP3-Player, Digitalkameras oder USB-Sticks an PC und Netzwerk ihrer Arbeitgeber an (in Europa 51

Prozent; in Deutschland im Schnitt 46 Prozent).

Gleichzeitig fallen aber auch die Bedrohungen vielfältiger aus als früher. Heutige Malware kann

im Netzwerk auf verschiedenen Wegen Schaden anrichten. Multi-Vektor-Viren wie beispielsweise "Nimda"

verwenden E-Mails, Webserver und Internet-Browser als Infektionsquelle. Zusätzlich bilden Exploits

von Sicherheitslücken, Spyware oder die Infektion durch USB-Speichermedien Einstiegstore für aktive

Schadprogramme.

Selbst kleine Malware-Vorfälle können dabei beträchtlichen Schaden verursachen: Durchschnittlich

kostet ein möglicher Zwischenfall etwa 45.000 Euro und kann erhebliche Schäden mit sich ziehen

(McAfee-Studie "Gefahr von Innen", 2005). In Sicherheitsfragen ist deshalb mehr denn je die

Konzentration auf Details gefragt.

Risk-Management als Sicherheitslegislative

Für heterogene Zugriffswege müssen stringente Sicherheitsrichtlinien (Policies) durchgesetzt

werden, die dazu beitragen, die wichtigsten und gefährlichsten Lücken als erste effektiv zu

schließen. Um die richtige Reihenfolge zu finden, ist allerdings eine umfassende Inventur auch des

Netzwerkrands notwendig. Den Ausgangspunkt stellt die Bewertung der jeweiligen Risiken dar, die

sich vor dem Hintergrund der individuellen Unternehmensabläufe analysieren, quantifizieren und

daher priorisieren lassen.

Die Größe der Risiken berechnet sich dabei aus drei Faktoren. Wichtig ist erstens, welche

Zugangsmethoden und Rechte die einzelnen betrachteten Benutzergruppen – vom IT-Administrator bis

hin zum externen Mitarbeiter oder auch Kunden – am Endpunkt auf die sogenannten "Assets" eines

Unternehmens haben. Zu den Assets gehören alle Hard- und Software-Ressourcen der Organisation, die

verschiedenen Datensätze und Informationen sowie digitale Geschäftsprozesse. Die zweite Größe nach

den Assets bilden die "Vulnerabilities". Als Größe wird in diesem Fall erfasst, wie offen eine

Lücke im System gegenüber Angriffen ist. Dabei wird auch berücksichtigt, welche Folgelücken die

Ausnutzung der primären Angriffspunkte reißen würde. Der dritte Größe sind dann die aktuellen

Bedrohungen ("Threats"), deren Aktivität zum Kalkulationszeitpunkt bewertet wird. Daraus ergibt

sich die Formel:

Risk = Asset x Vulnerability x Threat

Die Formel liefert für jedes einzeln betrachtete Risiko einen Wert. Arithmetisch ist aus den

Ergebnissen dann einfach die Reihenfolge abzuleiten, in der die Risiken verringert werden

müssen.

Zwei Beispiele sollen nun das entsprechende Vorgehen illustrieren. Ein Außendienstmitarbeiter

einer Versicherung hat über sein Notebook Zugriff auf zentrale Kundendaten als "Asset" und kann in

diesem Bereich Datensätze ändern und löschen. Da die fraglichen Informationen für die

Kundenbetreuung wichtig sind und weil häufig auf sie zugegriffen wird, ist der Asset-Wert hoch.

Besitzt der Anwender ein Firmen-Notebook, das regelmäßig mit Updates und Patches ausgestattet wird,

ist dieses Notebook relativ sicher. Der Vulnerability-Wert steigt aber, wenn das Notebook nicht

aktuell gepatcht ist. Je höher nun das aktuelle Threat-Potenzial ist, umso größer ist zusätzlich

das lokale Risiko.

Im Vergleich dazu hat ein ungesicherter USB-Stick eines freien Mitarbeiters unabhängig von der

Art der Bedrohung auch dann einen beträchtlichen Risikowert, wenn dieser Mitarbeiter auf seinem

temporären Arbeitsplatz im Unternehmen nur Zugriff auf die von ihm zu bearbeitende Grafiken hat und

andere Inhalte gesperrt sind. Die Anbindung des Arbeitsplatzes an die E-Mail-Infrastruktur, die als

Asset jeden Mitarbeiter betrifft, sorgt hier für das nötige Grundrisiko, denn der USB-Stick kommt

zum Beispiel als Träger von Malware in Frage.

Risikoanalyse als permanenter Kreislauf

Die Beispiele zeigen, dass die Risikoanalyse als permanenter Kreislauf funktionieren muss (siehe

Bild 1). Grundsätzlich ändert sich der Risikowert etwa dann, wenn neue Bedrohungen auftauchen, der

freie Mitarbeiter plötzlich Zugriff auf Buchhaltungsdaten hat oder – in der anderen Richtung – sein

Privat-Notebook durch ein gepatchtes und gesichertes Unternehmens-Notebook ersetzt wird.

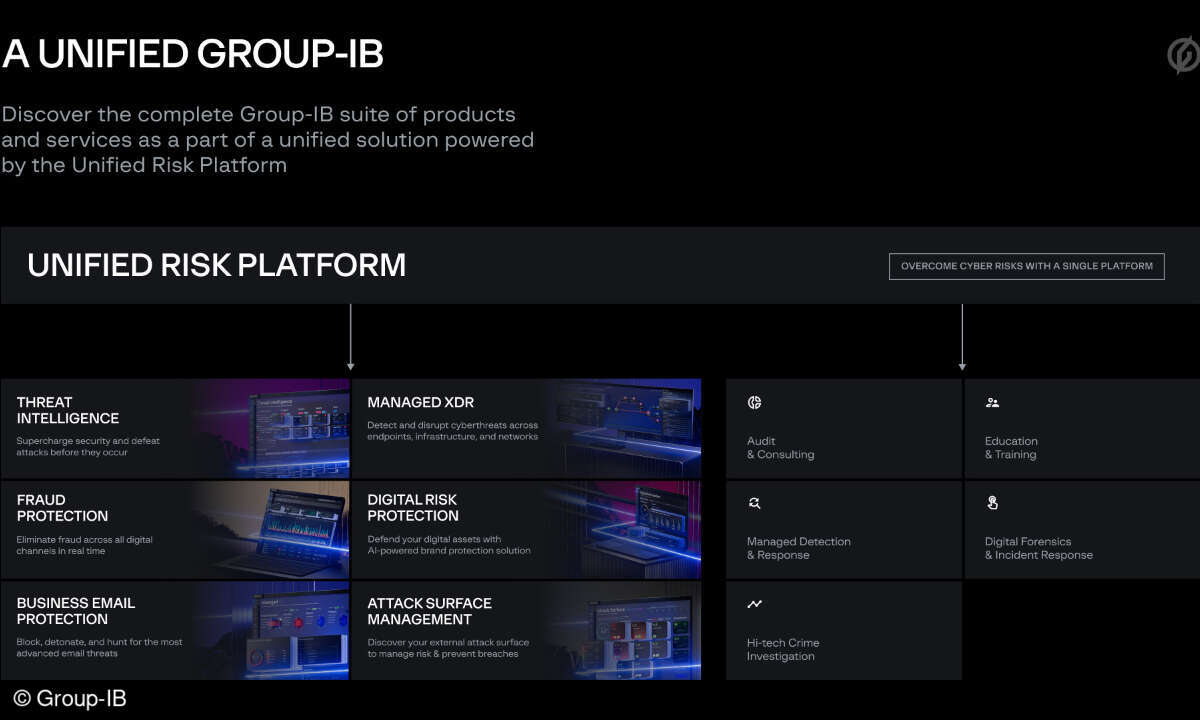

Eine Risikomanagementlösung, die den Umgang mit den Risiken für Unternehmensnetze erleichtert,

besteht im allgemeinen aus einer Scan-Engine, einem Dashboard-Modul für das Reporting

beziehungsweise die Datenaufbereitung, einem Managementmodul für webbasiertes Monitoring sowie

einer Datenbank mit Informationen über das Unternehmen, das vorhandene Netzwerk und die aktuellen

Sicherheitsbedrohungen. Eine zentrale Appliance übernimmt typischerweise die Inventarisierung von

Assets und Vulnerabilities sowie die Ermittlung und Korrelation von aktuellen Threats. In eine

solche Appliance lassen sich unterschiedliche Module zur genauen Identifizierung der

Sicherheitsprobleme integrieren. Mit einem Threat-Correlation-Modul können auf die Minute genau

Threat-Intelligence-Alarme in entsprechenden Kontrollzentren weitergegeben werden, sodass die

Sicherheitsverantwortlichen umgehend auf rasant um sich greifende Ereignisse wie Internet-Würmer

oder Serverattacken reagieren können. Das Threat-Correlation-Modul stellt dabei eine Risikoliste

für sämtliche Bedrohungen bereit, die auf der Gegenüberstellung beziehungsweise Korrelation von

Ereignissen und Asset- sowie Vulnerability-Informationen des Unternehmens beruhen. So kann eine

Organisation auch dann, wenn die Zeit drängt, schnell auf die Frage antworten, wann und an welcher

Stelle die Bedrohung am größten ist.

Ebenfalls sinnvoll ist die grafische Aufbereitung und Klassifizierung der Bedrohungspotenziale

nach Geschäftsbereichen und Systemplattformen. Auch die Ziele für die Verbesserung (Remediation)

der Policy sowie für die Policy-Neufassung sollten in diesem Zusammenhang festgehalten werden. Eine

automatisierte Lösung sollte beim Aufspüren von Schwachstellen so genannte "trouble tickets"

ausstellen und diese nach erfolgreicher Schließung der Sicherheitslücke wieder auflösen. Im

Anschluss übernimmt eine zentrale Risikomanagementlösung möglichst gleichzeitig die Behebung der

festgestellten Risiken und das Reporting.

Policy Enforcement als Sicherheitsexekutive

Solche Lösungen können in der Praxis Risiken selbst an Hunderttausenden von Endgeräten

überwachen und in Echtzeit adäquate Maßnahmen durchsetzen. Manuell lässt sich dergleichen nicht

ohne weiteres schaffen. Das Risikomanagement muss sowohl lokale und auch Remote-Zugänge

kontrollieren und Systeme externer Anwender in die Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens

einbinden, die über keine Unternehmens-Tools zum Zugangsmanagement verfügen.

Jede Risokoanalyse bleibt nutzlos, wenn es keine Wege gibt, die daraus resultierenden

strategischen Sicherheitsentscheidungen des Administrators auch durchzusetzen. Netzwerksicherheit

umfasst deshalb Analyse und "Policy Enforcement". Beide Bereiche müssen miteinander verzahnt sein,

Informationen austauschen und sich gegenseitig überwachen. Das Policy-Enforcement überprüft alle

Systeme, die sich in das Netzwerk einloggen, bei jeder Verbindungsanwahl sowie im gesamten Verlauf

der Verbindung auf die jeweiligen Sicherheitseinstellungen. Zudem überwacht es die Einhaltung von

Sicherheitsrichtlinien und blockt automatisch den Zugriff, wenn ein System bestimmten Regeln nicht

entspricht. Oft genügt in einem solchen Fall aber auch eine Zugriffseinschränkung für den

Netzwerkteilnehmer. Dazu wird gerade bei kleinen Netzwerken nicht zwangsläufig eine große

Sicherheitsmanagementlösung benötigt, sondern es genügen in vielen Fällen spezielle

Überwachungs-Tools, die die Einhaltung bestimmter Sicherheitsrichtlinien unterstützen. Auch diese

Tools überwachen sowohl unternehmenseigene wie auch externe Systeme, die nicht vom Netzwerk

verwaltet werden.

In großen Netzen überwachen verteilte Repository-Datenbanken die Aktualität der

Bedrohungssignaturen und die Installation der korrekten Engines, Service-Packs, Hotfixes und

Patches. Die Systeme liefern auf diese Weise Informationen für das übergeordnete Risikomanagement

und setzen gleichzeitig die jeweiligen Maßnahmen um. Idealerweise sind solche Lösungen nicht

proprietär, sondern unterstützen die verschiedensten Sicherheitslösungen. Sie sollten mit Lösungen

wie Cisco Network Admission Control (CNAC), der Microsoft Network Access Protection (NAP) oder dem

TCG Trusted Network Connect (TNC) 802.1x zusammenarbeiten.

Verzahnung tut not

Risikomanagement stellt zwangsläufig systemübergreifende Anforderungen. Wer für

Unternehmenssicherheit sorgen möchte und Geschäftsprozesse dennoch ungehindert ablaufen lassen

will, muss wissen, was er auf welche Weise und in welchem Maße schützen will. Bei der großen Zahl

von grundverschiedenen Systemen in modernen Netzwerken können nur Risikobewertungssysteme in

Kombination mit Tools zur Gefahrenabwehr und zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien eine

wirkliche Sicherheit geben.