Kleiner Unterschied, große Wirkung

Neue Standards für die Kupferverkabelung ebnen den Weg zur Hochleistungs-Datenübertragung in Gebäuden, Industrieanlagen und Rechenzentren. Wer die gewünschte Leistung nachhaltig sicherstellen will, muss jedoch bei Planung und Auswahl der Komponenten die Stolperfallen in der Nomenklatur beachten.

Mit der Einführung von 10 Gigabit Ethernet über Twisted-Pair-Kupferkabel entstanden neue Klassen

von Verkabelungsstandards. Die EIA/TIA veröffentlichte den Standard Cat.6A im Februar 2008 und die

ISO/IEC den Channel-Standard Klasse EA etwa zur gleichen Zeit. Leider definieren diese beiden

Standards nicht dieselbe Leistung, was im Markt zu gewissen Verwirrungen führt. Dies verstärkt sich

noch bei einem Blick auf die Komponenten, insbesondere auf die Anschlussmodule und

Steckverbindungen. EIA/TIA und ISO/IEC spezifizieren unterschiedliche Leistungen für die Module,

verwenden aber sehr ähnliche Bezeichnungen für die Komponenten. Deshalb ist besondere Vorsicht

geboten, sonst erhalten Anwender möglicherweise nicht die Leistung, die sie erwarten.

Neue Verkabelungsstandards

Das IEEE-Protokoll für 10 Gigabit Ethernet über Twisted-Pair-Kupferkabel (802.3an) wurde im Juli

2006 veröffentlicht. Da es den genutzten Frequenzbereich auf 500 MHz erweiterte und die Verkabelung

gemäß Cat.6 nur für 250 MHz definiert war, standen konsequenterweise zur Unterstützung dieses

Protokolls neue Verkabelungsstandards an. Alternativ wäre Cat.7-Verkabelung, die für 600 MHz

ausgelegt ist, von Anfang an eine Option gewesen. Da Cat.7 jedoch weltweit nur einen Marktanteil

von vier Prozent hat, hätte diese Option den Erfolg des neuen Ethernet-Protokolls nicht

sicherstellen können.

Im Standard 802.3an legte die IEEE die minimalen Channel-Anforderungen fest, die von der

Verkabelung erfüllt werden müssen, damit das Protokoll einsetzbar ist. Tatsächlich könnte ein

gutes, geschirmtes Cat.6-System, das bei höheren Frequenzen stabil arbeitet, diese

Mindestanforderungen erfüllen. Beispiele sind die geschirmten Real-10-Systeme von Reichle &

DeMassari.

Allerdings stellt Fremdnebensprechen ein Problem für ungeschirmte Systeme dar. Aufgrund der

Nutzung höherer Frequenzen und des Einsatzes komplexer Codierverfahren ist die geringe Signalstärke

bei 10GbE deutlich anfälliger für Störungen von außen, als dies bei früheren Protokollen der Fall

war. Dies führte zu einer Längenbegrenzung für ungeschirmte Cat.6-Systeme.

Die verschiedenen Normengremien begannen deshalb mit der Arbeit an der Spezifikation neuer

Verkabelungsklassen für 500 MHz, die auf der RJ45-Technik basieren. Die EIA/TIA veröffentlichte

ihren Standard Cat.6A im Februar 2008 und zur gleichen Zeit verabschiedete ISO/IEC die

Channel-Anforderungen für Class EA. Leider ist in diesen Standards nicht dieselbe Performance

spezifiziert. Bild 1 zeigt die Unterschiede für den Channel-Parameter NEXT. Die

Channel-Anforderungen für EIA/TIA Cat.6A zeigen ab 330 MHz einen moderaten Abfall der

Dämpfungskurve um 27 dB, während für den Channel nach ISO/IEC Class EA eine gerade Linie definiert

ist.

Das Konzept nach ISO/IEC ermöglicht also die höchste verfügbare und beste Übertragungsleistung

in der Twisted-Pair-Kupferverkabelung auf Basis der RJ45-Technik. Bei 500 MHz bedeutet dies, dass

für Class EA eine um 1,8 dB bessere NEXT-Performance erforderlich ist als für einen Channel mit

Cat.6A. In der Praxis führt dieser hohe Anspruch zu einer höheren Betriebssicherheit des Netzwerks

und somit zu weniger Übertragungsfehlern. Damit ist auch die Grundlage für eine wesentlich längere

Nutzungs- und Lebensdauer der Verkabelungsinfrastruktur gelegt.

Die Bedeutung der Komponenten

Nachdem die Channel-Standards klar sind, besteht der nächste Schritt darin, die

Komponentenstandards zu definieren. Die EIA/TIA legte die Spezifikationen für Channel, Link und

Komponenten in einem Paket fest. Alles ist in dem bereits verabschiedeten Standard Cat.6A

(568B.2-10) enthalten. ISO/IEC definierte zuerst die Spezifikationen für den Channel in Anhang 1

und arbeitet an den Definitionen für den Permanent Link und für die Komponenten im

Anhang 2.

Anforderungen der Kunden sind der Grund dafür, dass man den einzelnen Standards für Komponenten

so große Aufmerksamkeit widmet. Kunden fordern offene Systeme und Interoperabilität und die

Möglichkeit, Komponenten von verschiedenen Anbietern gemischt einzusetzen und dennoch die Garantie

zu haben, dass die entsprechende Channel-Performance erreicht wird. Beispielsweise sollten ein

Cat.6-Modul von Anbieter X, ein Cat.6-Installationskabel von Anbieter Y und ein Cat.6-Patch-Kabel

von Anbieter Z kombinierbar sein, um die Leistung der Class E zu erreichen.

Zwölf Referenzstecker

Um die geforderte Interoperabilität sicherzustellen, entstand im Jahr 2003 der De-embedded-Test.

Dabei kommt eine definierte "bekannte" Referenzbuchse zum Einsatz, um Stecker in einer

Steckverbindung zu testen. Die Werte der Referenzbuchse werden von den Werten der Steckverbindung

abgezogen oder getrennt (de-embedded), um die NEXT-Merkmale des Steckers zu ermitteln. Auf diese

Weise entstehen zwölf qualifizierte Referenzstecker im niedrigen, mittleren und hohen Bereich, die

dann zum Testen der Steckverbindungen bereit stehen.

Für 10 Gigabit Ethernet waren zunächst Systeme im Angebot, die die Channel-Anforderungen des

Protokolls erfüllen sollten. Die neuen Einzelkomponenten und die Spezifikationen für diese

Komponenten sollten wie in der Vergangenheit Interoperabilität und den Einsatz gemischter Systeme

ermöglichen. Für Cat.6A- (EIA/TIA) und Kategorie-6A-Komponenten (ISO/IEC) entstanden in diesem

Zusammenhang Re-embedded-Tests. Die Grundidee ist mit der für De-embedded-Tests vergleichbar. Hier

wird jedoch zuerst der Referenzstecker durch eine neue, präzisere Messmethode qualifiziert –

Direktmessung (direct probing) genannt. Dann wird die Differenz zwischen diesem Referenzstecker und

den zwölf De-embedded-Referenzstreckern ermittelt. Im dritten Schritt testet man das zu prüfende

Produkt am ersten Referenzstecker. Schließlich werden die Ergebnisse rechnerisch ermittelt, die man

mit den zwölf De-embedded-Referenzsteckern erhalten hätte – anstatt sie einzeln durchzutesten.

In der Essenz wurde das gesamte Testverfahren mit zwölf De-embedded-Referenzsteckern durch eine

einzige, aber sehr genaue Messung und anschließende Berechnung der Schwankungsbreite im

Steckersortiment ersetzt. Dies führt zu schnelleren, aber auch konsistenteren Testergebnissen. Wie

beim Channel ist mit einem Katgorie-6A-Stecker gemäß ISO-Spezifikation eine höhere Leistung

erreichbar als mit einem Cat.6A-Stecker gemäß EIA/TIA-Spezifikation.

Nach dem aktuellen Entwurf ist ein 40dB-Dämpfungsabfall ab 250 MHz für Cat.6A und ein

30dB-Abfall für Kategorie 6A vorgesehen. Bei 500 MHz bedeutet dies, dass ein Kategorie-6A-Modul

mindestens eine um 3 dB bessere NEXT-Performance als ein Modul der Cat.6A erreichen muss

(Bild 2).

Auf Produktbezeichnung achten

Mit der Standardisierung der Komponenten für Steckverbindungen und Verkabelung hat eine

allgemeine Verwirrung eingesetzt. Die Spezifikation der Komponenten, die für die Cat.6A-Performance

eines Channels gemäß EIA/TIA benötigt werden, unterscheiden sich deutlich und sind weniger streng

als die Spezifikationen, die ISO/IEC für die Performance eines Channels der Class EA ansetzt.

Deshalb müssen Anwender, die einen sicheren Class EA Channel haben wollen, Komponenten einsetzen,

die den Kategorie-6A-Spezifikationen gemäß ISO/IEC entsprechen. Ein Channel, der aus

Cat.6A-Komponenten gemäß EIA/TIA besteht, garantiert keine Performance gemäß Class EA. Der

Unterschied in Bezug auf das A – ob es tief gestellt ist oder nicht – ist daher sehr wichtig:

Cat.6A ist nicht gleich Cat. 6A (in der LANline-Schreibweise: Kategorie 6A). Die Tabelle 1 bietet

Netzwerkplanern eine Übersicht der Leistungsbereiche und Nomenklatur nach den hier diskutierten

Standards.

Komplexe physikalische Herausforderung

Skeptiker können vielleicht fragen, warum die ISO/IEC mehr Zeit zur Spezifikation der

Komponenten benötigt als die EIA/TIA. Ein Grund dafür ist die unterschiedliche

Organisationsstruktur. Bei ISO/IEC sind verschiedene Gremien für die Spezifikationen der

Verkabelung, der Kabel und der Hardware für Steckverbindungen zuständig. Die Koordination zwischen

den verschiedenen Gruppen benötigt natürlich mehr Zeit als bei EIA/TIA, wo alle beteiligten

Parteien in einer einzigen Gruppe versammelt sind.

Ein anderer Grund ist jedoch die technische Komplexität und die Tatsache, dass man unbekanntes

Terrain betritt. Bis heute kennen die Experten zwar das Verhalten der Komponenten in den

niedrigeren Frequenzbereichen. Sie wissen, wie sie im Bereich bis 250 MHz gut zusammenarbeiten.

Jetzt verdoppelt sich jedoch die Frequenz, und die Modellierungsmethode, die für diese höheren

Frequenzen eingesetzt wird, ist nicht stabil. Die Modellierung muss Zweit- und Dritteffekte (zum

Beispiel Crossmodal-Kopplungen) berücksichtigen, was allein die physikalische Komplexität deutlich

erhöht (Bild 3). Die relevanten Erscheinungen treten bei Cat.7-Systemen nicht so häufig auf, weil

hier eine andere Kontaktgeometrie definiert ist, durch die die Adernpaare voneinander getrennt

sind.

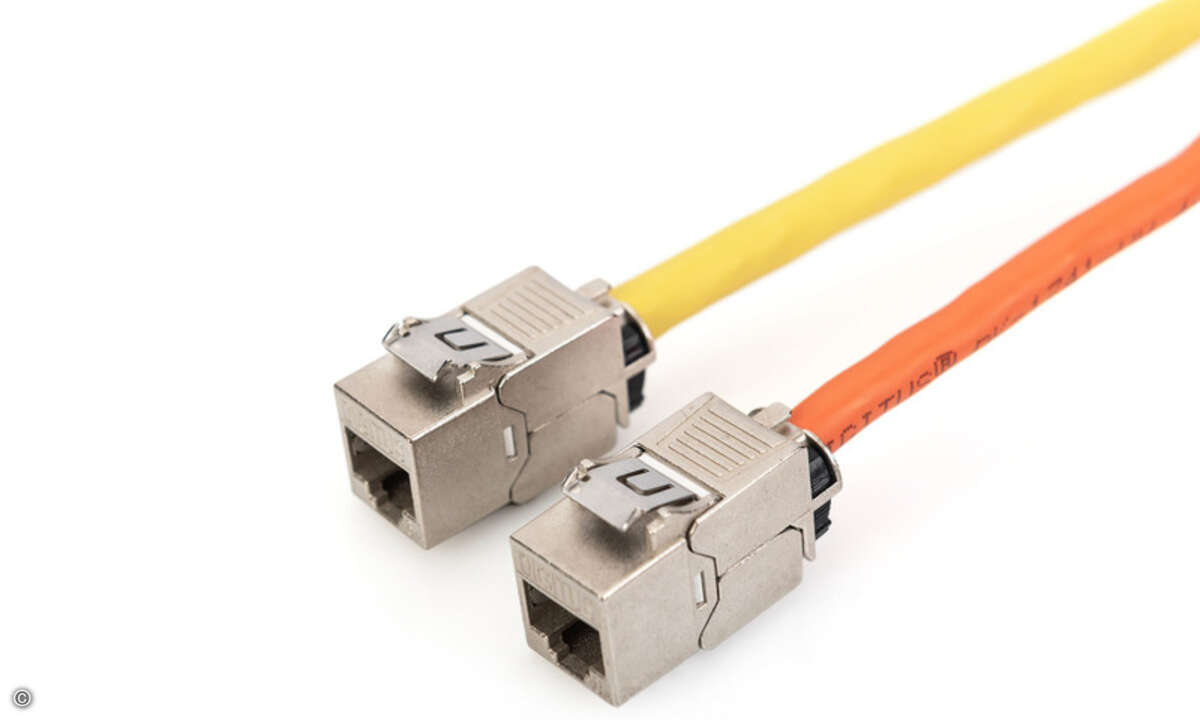

Um die Class-EA-Channel-Performance zu erreichen, muss ein Modul der Kategorie 6A, wie bereits

erwähnt, bei 500 MHz einen um 3 dB besseren NEXT-Wert als ein Modul der Cat.6A aufweisen. Dies ist

signifikant. Um die geforderten Werte zu erreichen, sind von Grund auf neue Module nötig, denn

allein durch eine Veränderung des bestehenden Designs – wie es häufig bei aktuell auf dem Markt

erhältlichen Cat.6A-Modulen zu sehen ist – lässt sich die geforderte Dämpfungsreserve nicht

erreichen. Vor allem sind mehr Kompensationselemente nötigt, um die erwähnten zusätzlichen

Kopplungseffekte auszugleichen. Ein größerer Aufwand ist erforderlich, um die Adernpaare am

Endpunkt voneinander zu trennen. Der Prozess des Aufschaltens oder Kontaktierens muss sehr präzise

und garantiert fehlerfrei erfolgen, um eine konsistente Übertragung der Signale

sicherzustellen.

Heute ist ein Class EA Channel die leistungsfähigste Verkabelung, die auf Basis der

vorherrschenden RJ45-Technik verfügbar ist. Der Class EA Channel gewährleistet nicht nur

Unterstützung für die Anwendung von 10 Gigabit Ethernet, sondern ist auch die Grundlage für eine

möglichst lange Nutzungs- und Lebensdauer der Verkabelung sowie für eine höhere Betriebssicherheit.

Aus diesen Gründen empfiehlt sich für neue Installationen zum Betrieb von Hochleistungsdatennetzen

der Einsatz von Class EA Channels.

Wenn Interoperabilität verlangt wird, ist es wichtig, sich für Kategorie-6A-Komponenten zu

entscheiden (gemäß ISO/IEC). Cat.6A-Module gemäß EIA/TIA können die höhere Performance und die

strengen Vorgaben der Class EA nicht garantieren. Auch wenn die Standardisierung der

Kategorie-6A-Komponenten mehr Zeit benötigt, lohnt es sich, auf die zusätzliche Sicherheit und

Performance zu warten, die das ISO/IEC-Konzept verspricht. Es bedeutet letztendlich weniger

Kopfschmerzen für den Anwender.

Parameter für das LAN präzise definieren

Wer ein LAN für Breitbandanwendungen plant und das weit verbreitete, günstige

RJ45-Anschlussformat mit Twisted-Pair-Kupferverkabelung einsetzen will, begegnet neuen Standards.

Die Normengremien von ISO/IEC, EIA/TIA und IEEE haben unterschiedliche Performancekriterien

festgelegt, aber bei der Terminologie ähnliche Bezeichnungen gewählt. Darum muss künftig bei der

Planung präziser definiert werden, welche Parameter man erreichen und welche Komponenten man

einsetzen will. Class EA mit Kategorie 6A bietet die beste Leistung und sicherste Reserve für die

Signalübertragung.