Verkabelungsnorm für Gebäude

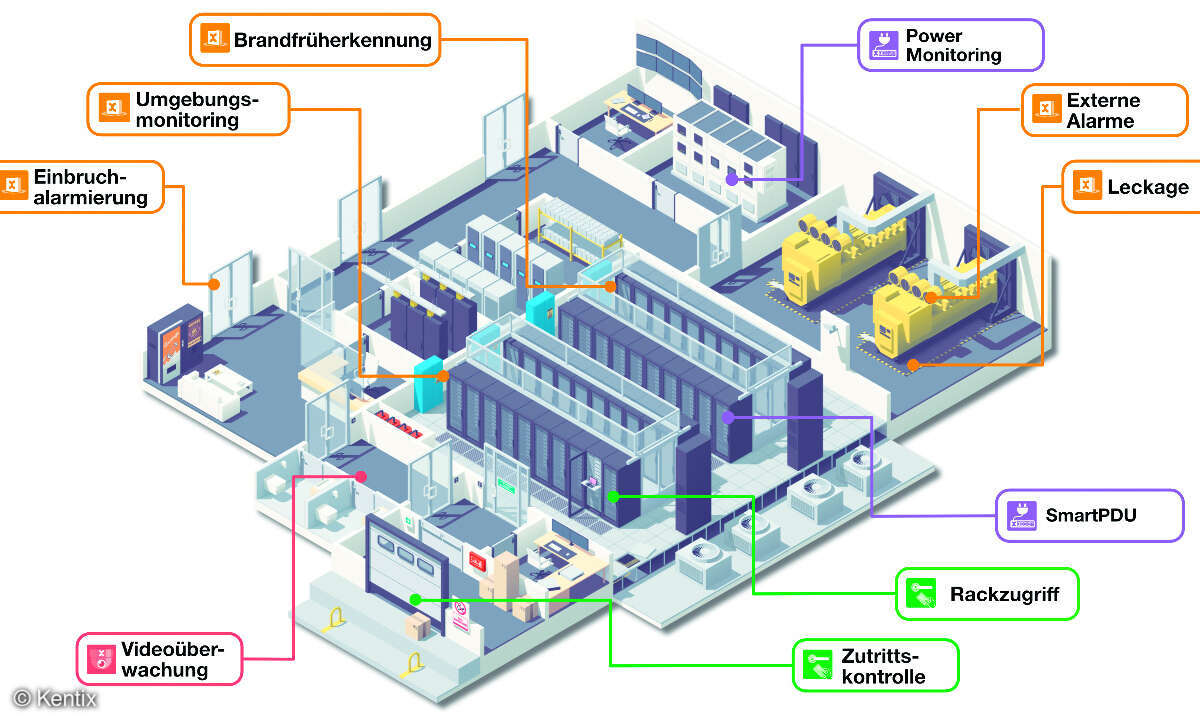

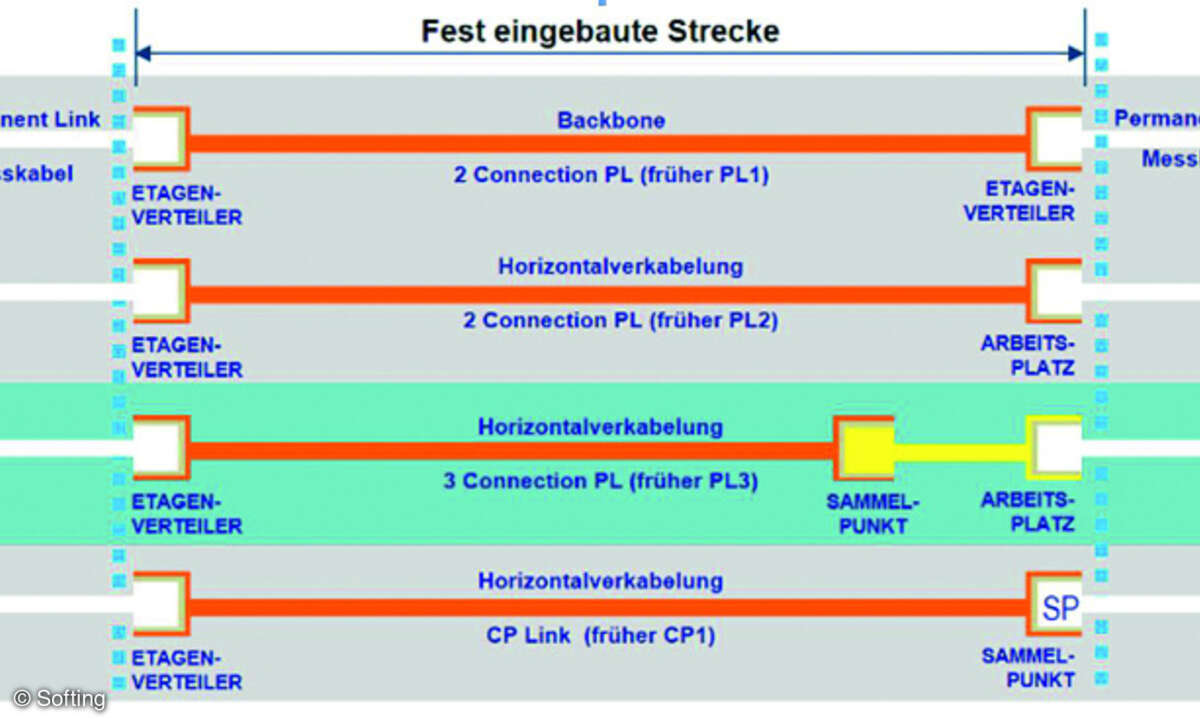

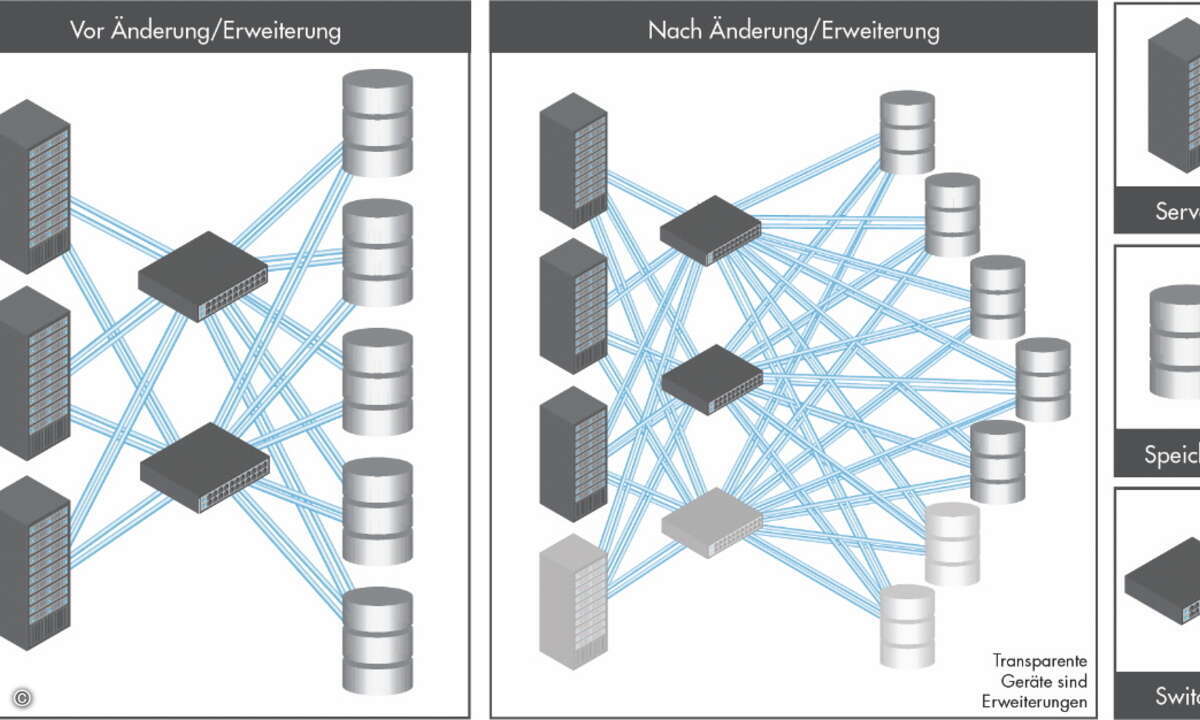

Immer mehr Anwendungen der Gebäudetechnik entwickeln sich unaufhaltsam in Richtung IP-Technik. Fast täglich kommen neue Dienste für das Smart Building hinzu. In keiner der vorhandenen Normen ist jedoch eine Verkabelungsinfrastruktur für gebäudeweit verteilte Dienste vorgesehen, die von der klassischen hierarchischen Sternstruktur abweichen. Diese Lücke soll der künftige Teil 6 der Normenfamilie EN 50173 schließen.Sicherheit, Komfort, Energieeffizienz und Kostensenkung durch IP-Technik - das sind im Wesentlichen die Grundgedanken des Smart Homes und des Smart Buildings. Die Unterhaltungsindustrie verspricht einen bislang ungeahnten Wohnkomfort und ein neues Maß an Sicherheit. Die Politik hat sich vorgenommen, bis 2020 alle Haushalte in der EU mit mindestens 30 MBit/s zu versorgen. Im Rahmen der Digital Agenda will Brüssel bis dahin rund sieben Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte zur Verfügung stellen. Dazu kommen die Vorgaben für die Energiewende: Allein in Deutschland soll der CO2-Ausstoß bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 sinken, erneuerbare Energien sollen bis dahin 60 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs ausmachen. Viele regenerative Energien wie Wind- und Solarenergie unterliegen jedoch starken Schwankungen. Wenn die Energiewende erfolgreich sein soll, muss der Verbrauch auf die Erzeugung abgestimmt sein. Und dies gelingt nur mithilfe der IP-Technik, die die verschiedenen Verbraucher in den Gebäuden steuert. Verteilte Dienste IP-Anwendungen in Wohn- und Geschäftsgebäuden gehen mittlerweile weit über Unterhaltungselektronik und Energiemanagement hinaus und gewinnen immer mehr an Bedeutung. In den Gebäuden sind zunehmend dezentrale Dienste anzutreffen: Wireless LAN, IP-Videotechnik, Gebäude-Leit-/Steuertechnik, Rufanlagen, Heizung/Klimatisierung, Lüftung, Beschattung Verdunkelung, Beleuchtung, Stromverteilung, Zeiterfassung und der Gebäudezugang arbeiten vermehrt automatisch überwacht und geregelt. Dies erfordert zusätzliche Geräte, Sensoren un