Flexibilität ist Trumpf

Die Vertragsbeziehungen zwischen Service-Provider und Kunden flexibel gestalten will Service-Level-Management. Dazu gehört es, Service-Level-Vereinbarungen laufend an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und dabei auch die rechtlichen Belange zu beachten.

Wesentlich zum Erfolg des Service-Level-Managements trägt das kontinuierliche Gespräch zwischen Service-Provider und Kunden bei.

Ein Friseurbesuch und Service-Level-Management haben für mich mehr miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Haare schneiden ist etwas Individuelles, nicht jeden lasse ich mit einem Rasiermesser an meine Ohren. Ich vertraue Kathi beim Haare schneiden. Kathi war schon in London zur Weiterbildung. Wenn ich ihr sage: »Bitte kürzer schneiden«, dann sagt das alles Notwendige für sie. Sie schneidet, und ich bin hochzufrieden – seit fast einem Jahrzehnt. Sie kennt mich, der Schnitt muss so kurz sein, dass sich die Haare nicht kringeln. Sonst ist mir jede Vorgehensweise gleich recht, egal ob Maschinen-, Messer- oder Scherenschnitt. Obwohl Kathi merkt und weiß, dass ich immer zufrieden bin, hält sie am Ende der Dienstleistung einen Spiegel so, dass ich mich von allen Seiten sehen kann. Warum bin ich so begeistert? Weil Kathi meine Bedürfnisse kennt und meine Erwartungen erfüllt. Dabei haben der Service meiner Friseuse und Service-Level-Management im IT-Bereich eines gemeinsam: Die am meisten relevanten Erfolgsfaktoren für eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Vertragsbeziehung in einem sensiblen Bereich sind vorhanden.

Zu diesen Faktoren gehören:

- Vertrauen, Kommunikation über Kanäle, die einen echten Informationsaustausch zulassen.

- Es exisistert eine individuelle Leistungsvereinbarung, die sehr konkret ist, aber auch Raum für Kreativität lässt und im Laufe der Zeit weiter entwickelt wird.

- Der Kunde wirkt mit bei der Abstimmung der Erwartungen und der Zieldefinition. Wie jedoch die Zielvorgaben erreicht werden, ist gleichgültig und liegt in der Verantwortung des Dienstleisters.

- Es gibt die Bereitschaft, aus der gemeinsamen Geschichte Lehren zu ziehen und erbrachte Leistungen zu überwachen, zu berichten und entsprechend zu honorieren. Die Kontrolle erstreckt sich auch auf objektiv nicht unmittelbar vom Vertragsverhältnis betroffenen Dritte.

Ein funktionierendes und umfassendes Service-Level-Management für IT-Projekte ist auf jeden Fall nicht so kompliziert, wie man meinen könnte. Es bezieht die Bereitstellung und Beschreibung, die Verwaltung, die Pflege sowie die Überwachung von Services ein, die ein Dienstleister seinen Kunden offeriert, und ist somit die Visitenkarte eines jeden Providers. Je komplexer, enger und längerfristig die Zusammenarbeit zwischen Service-Anbieter und Kunden konzipiert ist, desto mehr kommt es darauf an, eine exakte Definition der zu implementierenden Services in einem Rahmen besitzen, der genug Raum für erforderliche Anpassungen bietet. Es ergeben sich dabei die Schlüsselanforderungen:

- Services möglichst exakt zu definieren, deren Preis festzulegen, die Durchführung zu melden,

- für flexible Rahmenbedingungen zu sorgen (vorausschauende und umsichtige Beziehungs- und Vertragsgestaltung) sowie

- die Voraussetzungen für eine bestmögliche Kommunikation der beteiligten Partner auf allen Ebenen zu schaffen und Verantwortlichkeiten festzulegen.

Leistungsdefinition – alter Wein in neuen Schläuchen?

Service-Level-Management und die Annäherung an die oben formulierten Bedürfnisse basieren auf Service-Level-Agreements (SLAs), die nicht das Wie der Leistungserbringung beschreiben, aber das Was, Wann und Wo. Die Problematik lässt sich auch am Friseurbesuch verdeutlichen: »Bitte die Haare kurz schneiden!« – das reicht als Anforderung nicht immer. Wenn ich es meiner Friseuse Kathi sage, reicht das. Als sie ein halbes Jahr in London war, hatte ich meine liebe Not. Ich musste nach langen Befragungen (Erhebung der Ist-Situation) einem Neuen erklären, was ich will, und zwar so, dass er es verstand. Meine Vorlieben, von Kathi ohne Worte bedacht, blieben lange unberücksichtigt. Was für einen Prozess durchliefen wir? Es mussten ein Standard-SLA fixiert und dann genau und konsistent die Ausprägungen der Serviceerbringung definiert werden.

Das Abschreiben von Service-Level-Katalogen und die Verwendung der beliebten Tastenkombinationen »Strg-C, Strg-V«, um Best-Practice-SLAs eines Klienten dem nächsten Kunden anzubieten, reicht nicht. Sicher sind strukturierte Standardbeschreibungen von Leistungspaketen – idealer Weise mit Preisen versehen – als Grundlage unerlässlich, und deren Nichtexistenz beziehungsweise Existenz sowie Qualität muss ein Unternehmen bei der Providerauswahl entsprechend gewichten. Ohne Fleisch erscheinen die Knochen nackt, dieses Grundgerüst benötigt daher eine entsprechende Ausgestaltung. Als erster Schritt ist die Fixierung von Servicebereichen zu empfehlen, die keinesfalls unter- oder überschritten werden dürfen. Die spezifische schriftliche Feindefinition der Leistungen, Leistungsgrade, Neben- und Rahmenbedingungen nach konkreten Kundenbedürfnissen sowie deren laufende Weiterentwicklung im Tagesgeschäft stellt das A und O dar. Deren Bedeutung ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist auch bei der Spezifikation von Mitwirkungsleistungen seitens des Kunden zu berücksichtigen. Sehr viele Qualitätsprobleme bei Sourcing-Projekten lassen sich auf unzureichende Umsetzung dieser Grundsätze zurückführen. Die Forderung, SLAs möglichst akkurat zu definieren, bedeutet nicht, dass die Technik bis in das kleinste Detail festgeschrieben werden soll. Vielmehr gilt es, verständlich zu formulieren. Der Business-Fokus der Services und deren Synchronisation mit den Geschäftsanforderungen müssen im Auge behalten werden. Genauso interessiert mich kaum, wie Kathi die Schere hält. Ich freue mich über das Ergebnis: Wenn mein Haarschnitt im Trend liegt und trotzdem zu mir passt. Als ein weit verbreiteter Fehler bleiben SLAs im Servicebetrieb statisch, nachdem sie zuerst verhandelt und dann wirksam wurden – mehr oder weniger gut verwaltet. Einmal vereinbart, gilt es, SLAs während des laufenden Betriebes mit Blick auf das Verbesserungspotenzial und die zu erwartende Entwicklung der Bedürfnisse des Serviceempfängers zu veredeln. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Servicepaketen, die wirklich wichtig sind. Im Idealfall bilden vorausschauend modellierte SLAs nicht nur eine Basis für Messung, historische Berichte und Änderungen, sondern helfen, Trends der Serviceerbringung vorhersehbar zu machen. Grundvoraussetzung bleibt immer eine intakte Arbeitsbeziehung.

Als wesentlicher Punkt muss im Konkretisierungsprozess ein auf Provider-Seite nominierter Service-Manager als späterer Single-Point-of-Contact eingebunden werden, um ein Vertrauensverhältnis zu einem zu installierenden Ansprechpartner auf Kundenseite aufbauen zu können. Unterstützung, Kontinuität und Qualität sichert ein im Hintergrund agierendes Team, das auch für die Verwaltung von SLAs im Sinne eines Contract-Managements verantwortlich ist. Das stellt sicher, dass jederzeit der Zugriff auf die aktuellsten Versionen von Service-Vereinbarungen möglich ist. Die für die Leistungserbringung vorgesehene Organisationseinheit wird rechtzeitig über Modifikationen schriftlich informiert. Entsprechende Maßnahmen kann die Organisationseinheit so zeitgerecht einleiten, und es ist transparent, was In-Time und Through-Time zu liefern ist.

Monitoring und Reporting

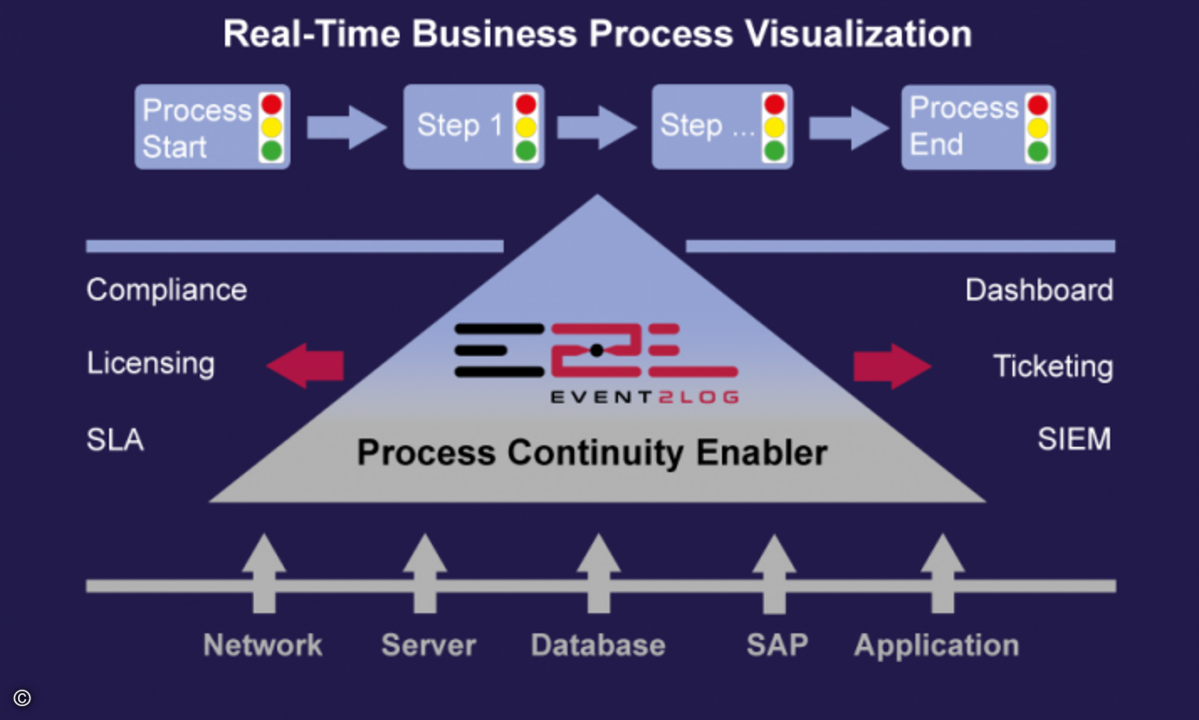

Neben der Entwicklung, Erstellung und Pflege von SLAs hat das Service-Level-Management ein mit entsprechenden Werkzeugen unterstütztes Monitoring und Reporting als zentrale Aufgabe. Die Qualität der geleisteten Dienste muss gemessen und dokumentiert werden, um einerseits das Einhalten von Service-Levels darzulegen, aber auch, um Abstimmungsbedarf zeitnah zu erkennen und Verbesserungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten und umzusetzen. Nicht selten enthalten die Berichte das, was leicht messbar ist, und nicht das, was berichtet werden sollte. Es gibt typische Inhalte für Performance-Reports. Dennoch gilt auch hier: Flexibilität heißt das Zauberwort. Dienstleister und Kunden sollen in Form von SLAs besonders vereinbaren, was tatsächlich gemessen und berichtet werden muss. Dazu gehört auch, was in welcher Art, in welchem Ausmaß vorgelegt wird und welche Berichtsperioden einzuhalten sind.

Eine Herausforderung für sich ist es, die Reports so zu gestalten, dass sie auch lesbar sind, dass also auch Nicht-IT-Experten diese verstehen. Dies gilt übrigens auch für die Gestaltung von SLAs. Wie beim Austausch von Informationen allgemein kommt es beim Reporting darauf an, wer der Adressat ist. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So ist es sinnvoll, verschiedene Berichtsebenen in Reports vorzusehen. Etwa zusammenfassende Berichte mit kundenspezifischen Schlüsselkennzahlen und nichttechnischen Beschreibungen für das Management in einer Art Management-Summary. Weitere Ebenen können technische Auskunft über die Performance geben und zum Beispiel Verweise auf detaillierte Beschreibungen von Gründen für Abweichungen enthalten oder auf kliententypische Besonderheiten vertieft eingehen. Ein Glossar zu in den Reports enthaltenen Begriffen, Kennzahlen und Messmethoden rundet das Report-Design ab. Es geht um verständlich aufbereitete und aussagekräftige Leistungsberichte, die nicht durch Überladung unlesbar werden. Allzu umfangreiche Reports können ein Indiz dafür sein, dass durch den Umfang des Reports die Performance bedeutender Servicepakete versteckt werden soll.

Tadelloses Berichtswesen (Reporting) erlaubt dem Serviceempfänger, auf die Tools des Providers für das SLA-Monitoring zuzugreifen. So kann ein Kunde via Web jederzeit Informationen über die Performance und die Einhaltung vereinbarter SLAs abrufen, die in den Tools hinterlegt sind (Real-Time-Reporting). Alle Tools der Welt ersetzen aber nicht den persönlichen Kontakt. In periodischen Gesprächen – etwa einmal im Monat im Zusammenhang mit der Übergabe von Performance-Reports durch den Service Manager – gilt es, die Vertrauensbasis zu stärken, indem zu etwaigen Problemen Stellung genommen und deren Behebung abgestimmt wird.

Service-Level-Management im rechtlichen Kontext

Der strukturelle Unterbau, rechtliche Rahmenbedingungen und grundlegende Vorgaben für die Zusammenarbeit der Vertragsparteien ergeben sich zumeist aus einem Vertrag beziehungsweise Rahmenvertrag. Dieser soll grundsätzlich vor der SLA-Abstimmung festgelegt werden. Die Aufnahme unbedingt notwendiger Inhalte beziehungsweise Standardinhalte in einen Sourcing-Vertrag ist mehr oder weniger juristisches 1x1. Aus Sicht des Service-Level-Managements ist es wesentlich, dass Verträge adäquate Reaktionen auf Technologiefortschritte, Prozessverbesserungen, sich ändernde Business-Anforderungen oder Kosten-Nutzen-Verlagerungen ermöglichen.

An der Leistungsbeschreibung beteiligten Personen ist selten die Tatsache klar, dass sie sich bei der Definition von SLAs auch auf juristischem Terrain befinden. Keinesfall als trivial darf die Empfehlung angesehen werden, Rechtsanwälte möglichst früh und kontinuierlich bei der Formulierung, Konservierung und Pflege des Vertragskonstruktes einzubeziehen. Dabei gilt es, einen Kleinkrieg zu vermeiden, in dem die beteiligte Juristen um Formulierungen feilschen, die oft von untergeordneter Bedeutung sind. Hier ist eine Moderation durch Contracting-Spezialisten zu empfehlen, die helfen, ein partnerschaftliches Verhältnis auf eine gesicherte juristische Basis zu stellen, und dafür Sorge tragen, dass über das geredet wird, worauf es ankommt.

Es muss zum Beispiel angesprochen werden, dass das Einstehen für eine schlechte Leistung und Service-Level-Vereinbarungen in einem Spannungsverhältnis stehen und dies offen diskutiert werden muss. Denn Service-Level-Vereinbarungen dürfen nicht gesetzliche Vorgaben für eine gute Leistungserbringung einschränken. Auch Vertragshierarchien und die Verlinkung von relevanten Dokumenten sollten Gegenstand der Betrachtungen sein. Weiter gehören dazu Absichtserklärungen, SLAs, Preislisten oder Rahmenverträge mit wechselseitigen Wirkungen, etwa hinsichtlich der Interpretation unklarer Bestimmungen, der Gültigkeit, der Version oder der Verknüpfung von Tochtergesellschaften in die Leistungsbeziehung. Dies fordert den Juristen nicht nur als Rechtsspezialisten, sondern auch als eine den Überblick wahrende Instanz. Er hat die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese die Eigenheiten des Leistungsgegenstandes berücksichtigen und fortwährende SLA-Anpassungen während der Vertragslaufzeit bedenkenlos von Nicht-Juristen vorgenommen werden können.

Zusammenfassung und Trends

Die Fachliteratur ist voll von Tipps und Tricks, wie das Beziehungsmanagement komplexer IT-Leistungpartnerschaften gestaltet werden kann und soll. Operative Service-Management-Prozesse nach ITIL (IT-Information-Library) sowie Verrechnungs- und Preismodelle im IT-Bereich sind in aller Munde. Die Beteiligten definieren Prozesse und postulieren sie. Die Prozesse verschwinden dann in Schubladen, aus denen die Mitarbeiter sie wieder hervorgekramen und anpassen, abschauen sowie allzu oft nicht leben. Geschäftspartner fixieren umfangreiche Sourcing-Projekte vertraglich, kündigen sie medial an, ohne diese dann mit Leben zu füllen.

Es gehört zur Pflicht für jedes IT-Unternehmen, sich durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen von Mitbewerbern zu differenzieren. Nicht die angebotenen beziehungsweise eingesetzten Technologien und Prozesse – oft nicht zu unterscheiden – machen den Qualitätsunterschied aus, sondern, ob und wie das Unternehmen Kundenbedürfnisse versteht, und wie es auf diese eingeht beziehungsweise eingehen kann. Die Schlüsselfaktoren beim Design zu berücksichtigen und Sourcing-Gefüge kontinuierlich zu erhalten, entmystifiziert Service-Level-Managment. Wesentlicher Erfolgsfaktor für Sourcing-Partnerschaften ist eine auf Prozessen basierende Full-Life-Betreuung, Herzstück ist das Beziehungsmanagement. Effizientes Service-Level-Management beginnt mit dem Bekenntnis der Entscheidungsträger zu einer offenen und fließenden Kommunikation und der Bereitschaft der Partner, sich aufeinander einzulassen.

Neben der Pflege der Beziehung zwischen den beteiligten Partnern liegt die Herausforderung im Zusammenhang mit Service-Level-Management wohl in der Integration eingesetzter SLM-Prozesse und -Tools mit anderen Service-Management-Funktionen. So lassen sich SLA-Verletzungen etwa mit Vertragsstrafen koppeln, und diese dienen wieder als Input für ein Faktura-Tool mit entsprechenden Auswirkungen auf die Rechnungsstellung. Ein Markttrend ist auch die Bildung von Service-Klassen (Gold / Silber / Bronze) je Anwender und Standort mit dezidierten SLAs und entsprechenden Preisvariationen. [ Wolfgang Reimann, BearingPoint Managed Services ]