Der weite Weg zum richtigen Service-Level

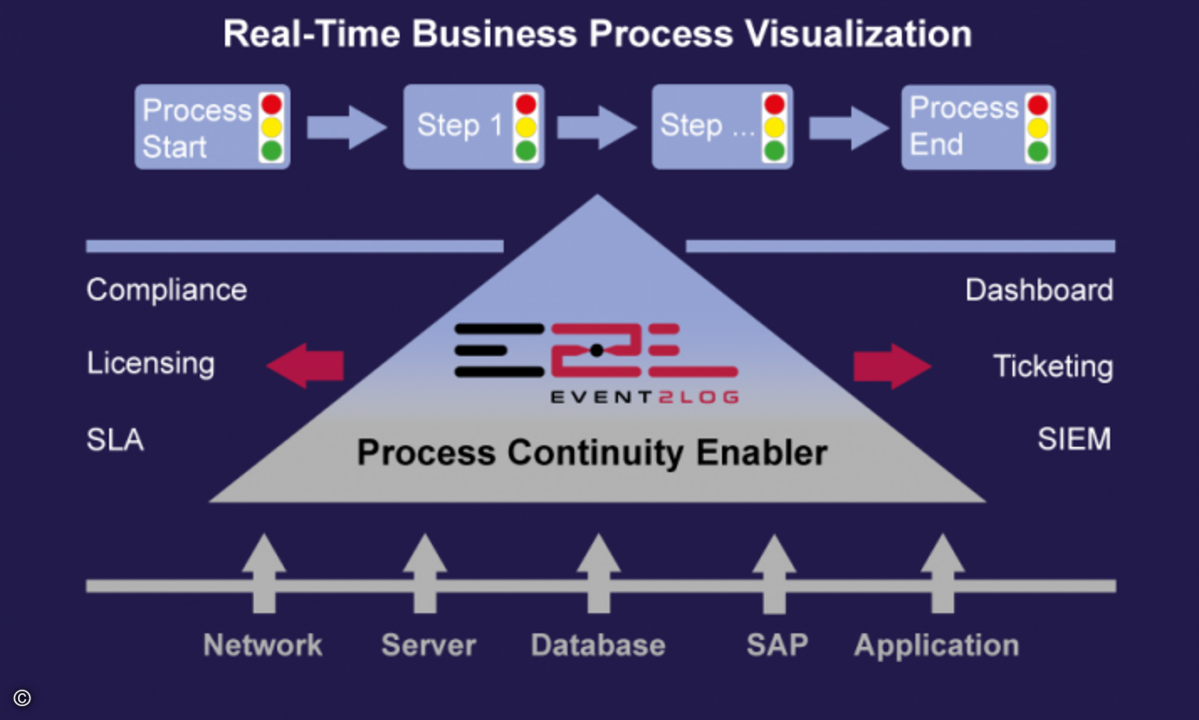

Der weite Weg zum richtigen Service-Level Service-Level-Vereinbarungen mit externen Dienstleistern sind heutzutage gang und gäbe. Doch viele SLAs erfüllen kaum ihren eigentlichen Zweck, da der Teufel im Detail steckt.

- Der weite Weg zum richtigen Service-Level

- Wiederherstellzeit

- »SMARTe« Service Level

- Realistisch (R)

Sei es für die IT oder die Handys der Vertriebsmitarbeiter – immer mehr Unternehmen schließen heute ganz selbstverständlich Verträge ab, in denen sie die Bereitstellung bestimmter Services einem externen Dienstleister übertragen. Überprüft werden diese Leistungen anhand vorher vereinbarter Dokumentationen. Dass die sogenannten Service Level Agreements (SLAs) trotzdem in vielen Fällen ihren Zweck nicht erfüllen, hat mehrere Ursachen. So ist der Abschluss eines SLAs in der Regel eine individuelle Vereinbarung der Vertragspartner, für die sich im Laufe der Zeit zwar unterschiedliche Formen, aber keine einheitlichen Standards durchgesetzt haben. Hinzu kommt, dass SLAs auch heute noch einen Service meistens quantitativ dokumentieren, aber kaum Aussagen über die tatsächlich erwartete Dienstleistungsqualität enthalten, wie einige Beispiele zeigen:

Reaktionszeit Bei den Reaktionszeiten wird häufig zwischen einer Remote- und einer Vor-Ort Reaktionszeit unterschieden. Und schon hier gibt es unterschiedlichste Ausprägungen und Definitionen: Beginnt die Reaktionszeit bereits bei der Annahme und Qualifizierung einer Störung durch einen Helpdesk oder erst zu dem Zeitpunkt, an dem ein Spezialist mit der Fehlersuche beginnt? Tickt die Uhr bereits bei der Annahme eines Tickets per E-Mail und einer ersten Qualifizierung oder erst beim Beginn der Störungsbehebung?