Infrastruktur unterstützt RFID

Infrastruktur unterstützt RFID Intelligente IP-Netzwerke helfen wirksam dabei, RFID-Infrastrukturen zu betreiben – sie müssen nur ausreichend skalierbar sein.

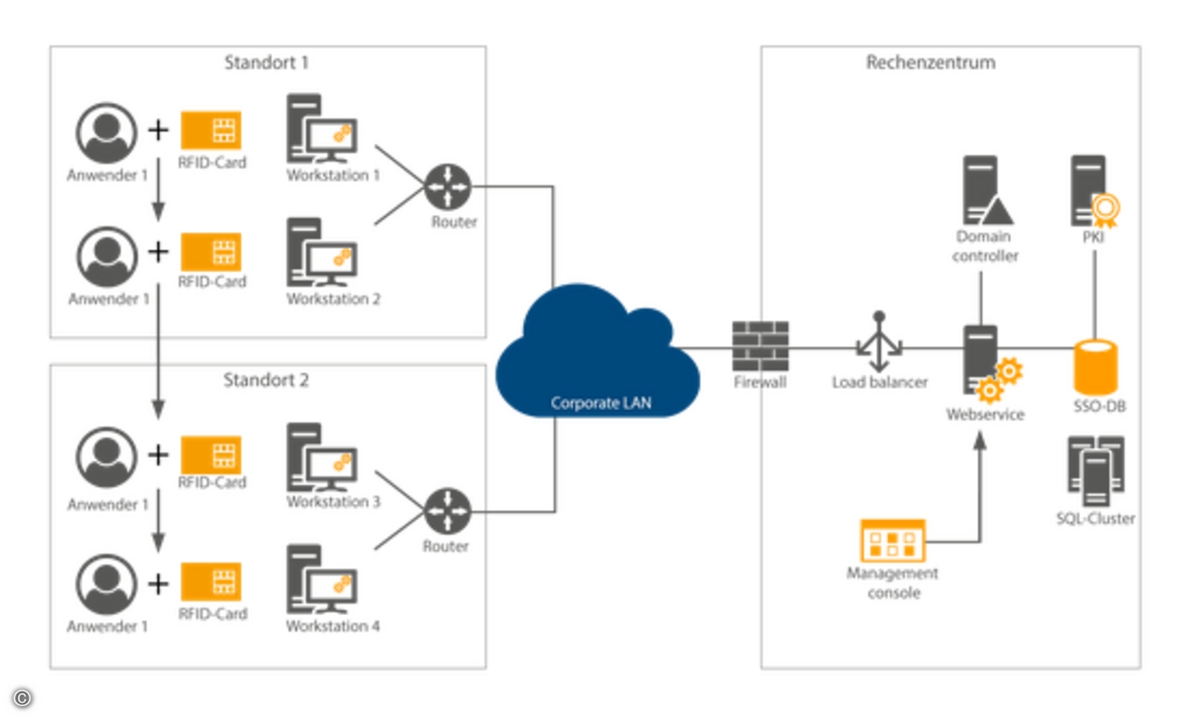

RFID (Radio Frequency Identification)-Transponder – kleine Funkchips an Transportbehältern und den darin enthaltenen Produkten – versprechen vollständige Transparenz entlang weltweit verzahnter Lieferketten. Logistikabläufe lassen sich damit präziser steuern. Sie werden effizienter, schneller und flexibler. Zudem erwarten viele Firmen, dass sie striktere rechtliche Anforderungen mit RFID künftig zu geringeren Kosten erfüllen können als bisher. Das gilt etwa im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit einzelner Produktionschargen in der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie. Bevor jedoch der erste Funkchip auf Stückgut und Kartons angebracht und das erste Lesegerät installiert wird, sollten sich Unternehmen mit dem Einfluss von RFID auf das Netzwerk und seine Architektur befassen. RFID, so bringt es ein White Paper des Marktforschungsunternehmens IDC auf den Punkt, hat Auswirkungen auf das Netzwerk, beispielsweise auf das zu übertragende Datenvolumen oder den Aufbau der Netzwerkarchitektur. Durch intelligente Dienste können Netze die erfolgreiche Implementierung von RFID unterstützen. Irgendwann einmal sollen sogar einzelne Gegenstände im Handels- oder Produktionskreislauf grundsätzlich ein Tag tragen, dessen Informationen ein Reader lesen kann. Bis dahin wird es allerdings noch lange dauern. Trotzdem: Auch die Verwendung von RFID auf Umverpackungen bedeutet unter Umständen einen Anstieg des Datenvolumens. Die Reader steigern die Anforderungen ans Netzwerk: Firmen, die RFID einführen, implementieren hunderte oder tausende von ihnen. Sie müssen als zusätzliche Endgeräte an die Netzwerk-Infrastruktur angebunden und entsprechend unterstützt werden, und sie übertragen Daten über die Infrastruktur. Erfahrungen mit Laborversuchen oder Pilotanwendungen in einer isolierten Abteilung lassen sich hierbei nur bedingt verallgemeinern. Bei ambitioniertem Einsatz von RFID entlang der gesamten Lieferkette müssen sich die Netzwerke der beteiligten Firmen auch geografisch ausdehnen oder miteinander verknüpft werden: Jeder Punkt der Supply Chain wird dann zur Netzkomponente. Zu jeder Zeit müssen die anfallenden RFID-Informationen situationsgerecht an die jeweils zuständige Geschäftsanwendung übergeben werden.

Weltweit gültige Produktcodes

Dass RFID gerade jetzt vor dem Durchbruch steht, verdankt die Technologie der Entwicklung des Electronic Product Code (EPC). Verantwortlich dafür ist EPCglobal, eine Non-Profit-Organisation mit mehr als 700 Mitgliedsunternehmen. EPCglobal Inc. entwickelt Standards für die einheitliche Nutzung der Radiofrequenztechnologie für Identifikationszwecke entlang der gesamten Versorgungskette über Länder- und Branchengrenzen hinweg. Neben Tags und Readern umfasst die EPCglobal-Architektur zudem RFID-Middleware, die EPC Information Services (EPCIS) sowie den Objekt Name Service (ONS). Zentrale Komponente ist der Electronic Product Code selbst, der weltweit eine eineindeutige Kennzeichnung jedes Gegenstandes ermöglicht. Die Middleware filtert die anfallenden RFID-Informationen schon vor ihrem Transport durch das Netzwerk und bereitet sie intelligent auf die Übermittlung vor. Hierbei werden zum Beispiel unnötige Datensätze eliminiert, die etwa aus mehrfach gelesenen Tags stammen. Diese Dubletten kommen bei Umlagerungen einer Palette auf dem Firmengelände zustande. Auch die Vollständigkeit einer Lieferung kann mit RFID überprüft werden. Auf der RFID-Middleware setzen die Dienste von EPCIS auf: Sie leiten die vorab gefilterten und aufbereiteten Informationen gezielt an die jeweiligen Geschäftsapplikationen weiter, zum Beispiel an Warenwirtschafts- oder Logistikanwendungen. Weiter spielt der Informationsaustausch zwischen Handelspartnern eine zentrale Rolle. Auch er steigert die Anforderungen an die Netzwerkarchitektur. ONS schließlich sorgt für die Auflösung der EPC-Informationen und für die Zuordnung von Klarnamen zu Produkten. Der Namensdienst informiert außerdem darüber, wo sich die Systeme befinden, in denen die relevanten Produktdaten liegen. ONS spielt somit für EPCglobal eine ähnliche Rolle wie DNS (Domain Name Service) für das Internet.

RFID-Dienste aus dem Netzwerk

Intelligente Infrastrukturen unterstützen die EPCglobal-Architektur in mehrfacher Hinsicht. So werden alle für RFID erforderlichen Dienste abgestimmt auf die jeweils relevanten Geschäftsprozesse durch die Infrastruktur bereitgestellt. Das Netzwerk verbindet Applikationen transparent mit dem gesamten RFID-Equipment – mit Readern, Gates und Druckern. Im intelligenten Netz lassen sich Dienste, die viele RFID-Komponenten übergreifen, implementieren. So werden hier alle fehlerhaften oder im gegebenen Businesskontext irrelevanten Informationen eliminiert und die übrigen intelligent verarbeitet. Eine intelligente Infrastruktur kann durch ihr Verständnis der RFID-Informationen die jeweils benötigten an die entsprechenden Systeme leiten, etwa an lokale und zentrale Warenwirtschaftssysteme. Zusätzlich kann die Infrastruktur, wenn der Inhalt der Informationen das verlangt, eine Kopie für den Austausch mit einem Handelspartner erstellen. Um sie zu sichern, werden diese Daten von der Infrastruktur verschlüsselt und für die Authentifizierung auf der Gegenseite entsprechend signiert. Die Bereitstellung dieser Services durch die Infrastruktur entlastet die Applikationsserver. Das Unternehmen kann damit bestehende Rechenkapazitäten besser ausnutzen und folglich Kapitalkosten sparen. Durch die Bereitstellung der Dienste im Netzwerk und die Nutzung des zentralen Netzwerkmanagements lassen sich neue, RFID-spezifische Prozesse schnell und zentral abbilden und im Netzwerk integrieren.

Virtualisierung im Netz und Sicherheit für RFID

Intelligente Netze zeichnen sich durch ihre Fähigkeit zur Virtualisierung aus: Die feste Zuordnung zwischen Ressourcen und Anwendungen wird aufgehoben und alle verfügbaren Kapazitäten werden zu einem gemeinsamen, virtuellen Pool zusammengefasst, aus dem die Anwendungen dann je nach Bedarf schöpfen. Ressourcen werden so besser ausgenutzt und lassen sich zentral und daher kosteneffizient verwalten. Im Umfeld von RFID profitieren vor allem weiträumig verteilte Lesegeräte von diesem Virtualisierungskonzept. Per Virtualisierung lassen sich sämtliche Reader aufgabenbezogen zu einer Gruppe zusammenfassen. Eine Anwendung spricht nicht mehr einzelne Geräte an, sondern greift stattdessen auf den virtualisierten Reader-Service zu. Weder Austausch noch die Anpassung von Geräten beeinträchtigen die Verfügbarkeit der Applikation oder die Stabilität der unterstützten Geschäftsabläufe. Daneben reduziert Virtualisierung aber auch die laufenden Betriebskosten. Denn Gruppenbildung vereinfacht stark das Management der Endgeräte, da etliche Administrations- und Konfigurationsvorgänge zentral und automatisiert ablaufen. Zudem können virtualisierte RFID-Reader im Prinzip alle bereits verfügbaren Netzwerkdienste ohne Neuinvestition mitnutzen, zum Beispiel die im Netz implementierten Sicherheitsdienste: Die angeschlossenen Lesegeräte unterliegen quasi automatisch den Authentifizierungsmechanismen der Infrastruktur. Ähnliches gilt für den Schutz vor Denial of Service- (DOS) und Hackerattacken sowie für alle Verschlüsselungs- und Signierverfahren.

Fazit Netzwerke unterstützen die RFID-Verarbeitung, wenn sie intelligent, flexibel genug und skalierbar sind. Ihre Dienste helfen wirksam dabei, die einzelnen Komponenten zu einem RFID-Ökosystem zu machen, das individuell für die jeweils zu bewältigenden Aufgaben maßgeschneidert werden kann.

Christoph Plur ist Business Development Manager bei Cisco Systems Deutschland