Intelligent investieren und sparen

Rechenzentrums-Infrastruktur – Lösungen, die mit Energie effizient umgehen, helfen die IT-Unterhaltskosten im Rahmen zu halten und die Umwelt zu schonen.

Die Anforderungen an die IT-Performance steigen permanent. Nach Investitionsstaus werden viele Unternehmen nun zunehmend ihre Hardwarearchitektur und die unterliegende IT-Infrastruktur konsolidieren. Dabei hat die physikalische Infrastruktur im Rechenzentrum massiven Einfluss auf Sicherheit und Verfügbarkeit, denn ohne (funktions-)sichere IT-Infrastrukturbasis sind im schlimmsten Fall auch alle anderen Investitionen in die IT sinnlos. Steigen Server wegen zu großer Wärmeentwicklung aus oder ist die Stromversorgung nicht ausreichend abgesichert, braucht man sich um Software gar keine Gedanken mehr zu machen.

Eine gesicherte Stromversorgung mit USV ist die Voraussetzung für die IT und IP-Anwendungen wie Voice-over-IP. Dabei gewinnt die Skalierbarkeit bei Leistung und Platzbedarf an Bedeutung. Nur so wachsen die Kosten linear mit den Anforderungen. Aus Kostensicht – besonders bei leistungsstärkeren USV-Systemen – rückt das Thema Betriebskosten zunehmend in den Vordergrund. Je nachdem, wie viel teuere elektrische Energie einfach verpufft, kann eine vermeintlich billige Lösung über die Jahre unbezahlbar werden. Energieeffizienz ist das Stichwort der heutigen Zeit. Schließlich belastet unnütz eingesetzte Energie das Klima und auch den Geldbeutel nicht unerheblich.

Eine USV verursacht über die Beschaffungskosten hinaus weitere laufende Betriebskosten – in erster Linie für die eingesetzte Energie. Diese Mehrkosten entstehen, weil die USV für den Betrieb ebenfalls Leistung benötigt. Gleich- und Wechselrichter, die Erhaltungsladung der Batterien sowie die Steuerung der Anlage verursachen diese Verlustleistung. Der Wirkungsgrad einer USV hängt stark von der eingesetzten Technologie ab und macht bei den Online-USV-Systemen einen bedeutenden Unterschied, denn diese werden – gerade in Redundanzkonzepten – meist nur im Teillastbereich betrieben. Und dabei geht in der Regel die meiste Energie verloren. Die Spanne des Wirkungsgrades bei den Online-Systemen reicht von weniger als 94 Prozent bis zu 96 Prozent bei effizienteren Geräten. Auf den ersten Blick erscheinen die zwei Prozent vernachlässigbar.

Das Rechenbeispiel unten zeigt: Bereits zwei Prozent weniger Wirkungsgrad wirken sich deutlich auf die Kosten aus. Genauer gesagt müssen für den Betrieb der Anlage A über 53 Prozent mehr Energiekosten bezahlt werden als für den Betrieb der Anlage B. Schon bei der relativ geringen Anschlussleistung spart die USV mit dem besseren Wirkungsgrad pro Jahr fast 1400 Euro. Über fünf oder zehn Jahre ergeben sich entsprechend größere Summen. Das heißt, der Wirkungsgrad einer USV-Lösung beeinflusst die folgenden Gesamtkosten deutlich.

Wärme wirksam am Entstehungsort abführen

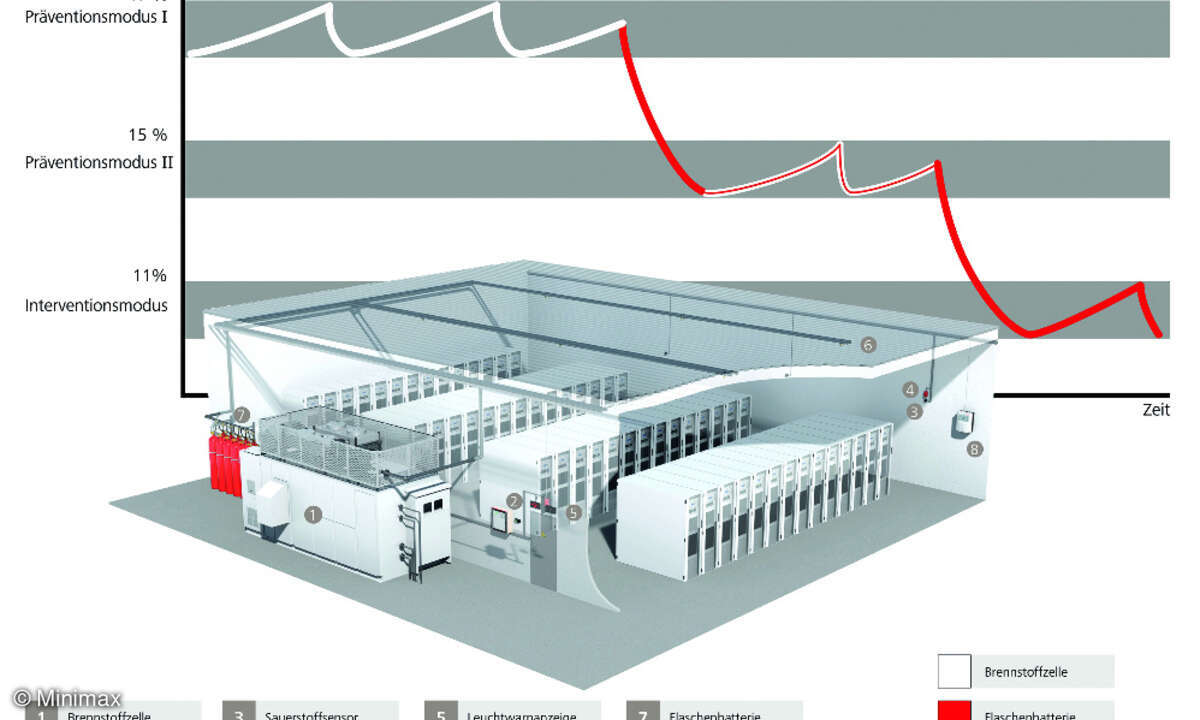

Server- oder Rechenzentrumsräume sind meist nicht sofort maximal bestückt. Es geht vielmehr darum, energie- und kosteneffizient mit den Anforderungen zu wachsen. Das betrifft neben der Stromversorgung besonders die Klimatisierung der Server. Das Überhitzen von Rechnern oder von Kabeln im Doppelboden ist für 20 Prozent aller Versicherungsfälle in Rechenzentren verantwortlich. Kühlung ist also ein erfolgskritischer Faktor beim Betrieb von Rechenzentren und Server-Racks.

Ulrich Terrahe ist Vorstand der Schnabel AG, einem unabhängigen Ingenieurbüro, das Rechenzentren plant. Er erklärt hierzu: »Die größte Herausforderung bei der Raumklimatisierung ist die gleichmäßige Luftverteilung für die gesamte Rechnertechnik. Es ist extrem schwer, an jeden Punkt im Raum und vor jede zu kühlende IT-Komponente die richtigen Zuluftbedingungen zu schaffen. Die Schrankkühlung nutzt demgegenüber den Vorteil, in einem Rack ein eigenständiges, von der Umgebung unabhängiges »Mikroklima« zu schaffen. Sie orientiert sich ganz an den Vorgaben der Hersteller für Zuluftbedingungen. Somit ist die Schrankkühlung das leistungsfähigere und effektivere System.« Müssen Leistungen jenseits von vier kW pro Rack abgeführt werden, scheiden herkömmliche Doppelbodenkühlungen daher aus. Ein Beispiel aus der Praxis belegt dies.

Rack-Klimatisierung in der Praxis

Numerische Simulation ist ein ziemlich emotionsloser, trockener Begriff für aufwändige Computerberechnungen. Das Freiburger Ernst-Mach-Institut als Institut der Fraunhofer Gesellschaft führt beispielsweise Crash-Simulationen für Fahrzeuge mit einem neuen Hochleistungs-Linux-Cluster im Kundenauftrag durch. Seit 2006 wird ein 64-Bit-System mit 2000 GFlop/s für sogenannte massiv parallele Berechnungen eingesetzt. Dabei war die Klimatisierung eine besondere Herausforderung. Der neue Rechnerverbund verfügt über 64 sogenannte Quad-Opteron-Computernodes. Das sind 256 Intel CPUs mit jeweils 2,6 GHz mit insgesamt 1 TByte Arbeitsspeicher, die über eine Infiniband-Hochgeschwindigkeitsvernetzung verbunden sind.

»Das neue Cluster hat eine Verlustleistung von etwa 35 kW«, so der Gruppenleiter des Rechenzentrums Stephan Engemann. »Wenn hier die Kühlung nicht optimal funktioniert, riskiert man die gesamte Computer-Hardware, die innerhalb kürzester Zeit überhitzen und ausfallen würde. Durch knappen Raum und geringe Höhe im Rechenzentrum war eine herkömmliche Klimatisierung des Raums technisch und wirtschaftlich kaum noch möglich. Uns war klar, dass nur eine Wasserkühlung die gewünschte Sicherheit und Performance bieten würde.« Auf der Suche nach einer skalierbaren und Hardware-unabhängigen Lösung entschied sich das Ernst-Mach-Institut für eine Rack-Klimatisierung von Rittal. Zum Einsatz kommt die modulare Luft-Wasser-Wärmetauscher-Lösung Liquid-Cooling-Package (LCP), die als »Klimaschrank« seitlich an die Server-Racks montiert wird. Sie nimmt die Verlustwärme nahe dem Entstehungsort auf und führt sie temperaturneutral für den Raum ab. Das kalte Wasser stellen Rückkühler bereit, die auf dem Gebäudedach installiert sind.

Innovative Hersteller denken schon heute an die Anforderungen von morgen. So bietet beispielsweise Rittal auch Rückkühl-Lösungen mit Freecooling, bei denen die Verlustwärme in der kühleren Jahreszeit einfach an die Umgebung abgeführt wird, ohne sie mittels Kompressortechnik energieintensiv herabzukühlen. Ebenso ist es möglich, die im Rechenzentrum aufgenommene Wärme im Winter in den Gebäude-Heizkreislauf einzuspeisen und die Energie teilweise zurückzugewinnen.

Sehen, was läuft

Der Inhalt von Server- und Netzwerk-Racks ist wertvoll, daher sind Rechenzentren entsprechend gesichert. Frei zugängliche Aufstellorte, beispielsweise in Büros, machen jedoch spezifische Lösungen pro Rack unumgänglich, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Dabei spielt das Monitoring eine entscheidende Rolle. Neben bekannter Sensorik bietet der Markt dafür nun weitere innovative Ergänzungen.

Mit der Abhängigkeit der Unternehmen von der IT steigen auch die Sicherheitsanforderungen an die IT-Infrastruktur permanent. Es liegt also nahe, die IT-Installationen auch optisch unter Kontrolle zu behalten. Versucht jemand, ein wichtiges IT-Rack zu öffnen, startet beispielsweise das neue Video-Monitoring-System von Rittal seine Aufzeichnungen mit bewegten Bildern. Genau hier liegt der entscheidende Vorteil, denn die Lösung verbindet eine kompakte Netzwerkkamera mit dem Überwachungssystem CMC-TC. Jedes Ereignis, das von den Sensoren erfasst wird, ist möglicher Impulsgeber für eine Videoaufzeichnung. Beispielsweise das Öffnen der Türen, steigende Temperaturen, Feuchtigkeit oder Rauch können die Aufzeichnung starten.

Durch eine Mustererkennung eignet sich das Video-Monitoring außerdem als Bewegungsmelder mit Aufnahmefunktion, sobald jemand den Raum betritt. Im Standby-Betrieb lässt sich die Kamera so konfigurieren, dass nur sehr wenige Frames – Bilder – pro Sekunde aufgenommen werden, um das Netzwerk nicht mit großen Datenmengen zu belasten. Diese Bilder werden in einem sogenannten Ringpuffer gespeichert, bei dem jeweils ein neues Bild das älteste löscht. Durch diese Technik lässt sich nach dem Start einer Aufzeichnung auch die »Vorgeschichte« dokumentieren.

Condition-Monitoring – einfach und überall

Jeder neue Sensor eines Monitoring-Systems bedeutete bisher Verkabelungsaufwand. Dass es auch anders geht zeigte Rittal auf der Cebit 2007 mit dem sogenannten Wireless-Sensornetzwerk, das nun optional zum Überwachungssystem CMC-TC gehört. Derzeit sind Funksensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Zugang sowie ein Digital-Eingang zur Einbindung von Fremdsystemen verfügbar. Eine Wireless-I/O-Unit verbindet drahtlose Sensoren in einem Umkreis von bis zu 50 m in Räumen – Repeater vergrößern die Reichweiten. Eine sichere und verschlüsselte Funkübertragung im 2,4-GHz-ISM-Band bietet gegenüber anderen Kurzstrecken-Funktechnologien wie WLAN oder Bluetooth viele Vorteile. Jeder kompakte, autarke Sensor kann ohne Verdrahtungsaufwand schnell in Rechenzentren, Lagerhallen, IT- oder Industrie-Schränken montiert werden. Zusammen mit einer sogenannten IP-Schutzhülle aus Gummi eignen sich die Sensoren auch für schmutz- oder feuchtigkeitsbelastete Umgebungen. Alle Sensoren zeichnen sich durch ein integriertes Power-Management und die sogenannte Chirp-Übertragungstechnologie aus. Dadurch ist eine Batteriebetriebsdauer von bis zu fünf Jahren möglich.

Fazit

Rechenzentren müssen ständig veränderten Anforderungen gerecht werden. Dabei bleiben die Ziele Sicherheit, Verfügbarkeit, Investitionsschutz und modulare Erweiterbarkeit stets präsent. Auch für IT-Infrastrukturen gilt daher die alte Weisheit, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Effizienz bei Stromversorgung und Klimatechnik, Sicherheit und Überwachung sind Herausforderungen, denen sich heute jeder IT-Betreiber stellen muss – auch wenn sein »Rechenzentrum« nur ein Single-Rack ist.

Dieter Henze,

Director Product Management IT Solutions, Rittal