IT-Dienste aus dem Katalog

IT-Dienste aus dem Katalog IT-Standardisierung ist ein großes Thema – auch bei Services und nicht nur, wenn es um Kostenreduzierung geht. Durch sie gewinnen Unternehmen Spielraum: Service-Bausteine können individuell kombiniert, schnell skaliert und variabel abgerechnet werden.

Während der Standort München Lotus Notes nutzt, arbeiten die Kollegen in Köln und Hamburg mit Novell GroupWise und Microsoft Outlook – eine Konstellation, die für die IT-Landschaft vieler Unternehmen typisch ist. Sie haben ihre IT sukzessive für die Bedürfnisse einzelner Geschäftsbereiche aufgebaut und dedizierte Lösungen bereitgestellt, die statisch auf einen performanten Betrieb – ausgehend von der Maximalbelastung – ausgelegt sind. Dadurch entstehen oft funktional redundante IT-Silos mit unterschiedlich definierten Prozessen und Service-Levels. Unternehmenszukäufe tragen außerdem zum Entstehen weiterer Insel-Lösungen bei.

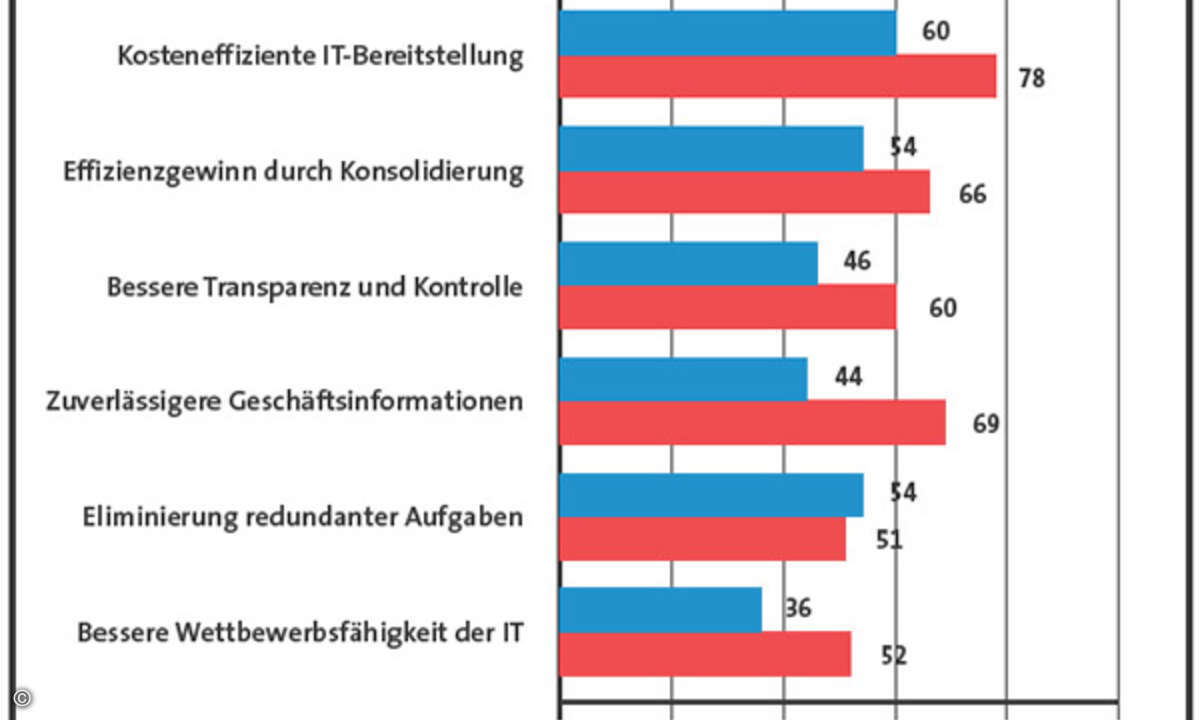

Hoher Fixkostenanteil Die Folgen: Großer Fixkostenanteil und hohe Betriebskosten, gepaart mit Inflexibilität. Die Kapazitäten bleiben oft ungenutzt, da die Lastspitzen nur selten erreicht werden. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Benchmark Research fand heraus, dass für den reinen Betrieb und die Wartung der vorhandenen IT-Infrastruktur rund 50 Prozent des gesamten IT-Budgets ausgegeben werden. Zudem lassen sich IT-Kosten vielerorts nicht verursachergerecht verrechnen. Wer aber nicht weiß, welche IT-Services wie viel Kosten, kann seine IT nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien steuern. So ist beispielsweise kein Kostenvergleich zwischen einer Inhouse- und Outsourcing-Lösung möglich. Eine Lösung des Problems verspricht das Konzept von IT Shared Services (ITSS): Das IT Shared Services Center (SSC) – ob intern oder extern bei einem Dienstleister – versorgt alle Geschäftsbereiche, geregelt durch standardisierte Service Level Agreements (SLAs). Die Fachabteilung beziehungsweise das Unternehmen beziehen IT-Ressourcen entsprechend dem aktuellen Bedarf und bezahlen für den tatsächlichen Verbrauch der bezogenen Dienstleistungen, also keine Fixbeträge für den Erwerb einer Infrastruktur oder Anwendung. Benchmark Research hat in oben genannter Studie festgestellt, dass Unternehmen, die mit ITSS bereits »sehr vertraut« sind, unter anderem wesentliche Vorteile in Form von Kosteneinsparungen, Kostentransparenz und Datenkonsistenz verzeichnen. Die Erwartungen derjenigen Unternehmen, die mit ITSS nur »etwas vertraut« sind, liegen zum Teil deutlich darunter (siehe Abbildung S. 17). Von den 700 befragten IT-Führungskräften mittelständischer und großer Unternehmen in Zentral- und Osteuropa war dabei nur rund die Hälfte »ziemlich« oder »sehr« mit ITSS vertraut. Hier gibt es in der IT zahlreicher Unternehmen also noch viel Potenzial. Was ist bei der Einführung von ITSS zu beachten? Im ersten Schritt gilt es herauszufinden: Wo kann eine Firma IT-Dienstleistungen vereinheitlichen, zentralisieren und gegebenenfalls als externe Shared Services beziehen? Wo hält sie bislang Kapazitäten doppelt vor? Grundsätzlich lässt sich festhalten: Ein solcher Schritt lohnt sich bereits dann, wenn zwei Abteilungen oder Niederlassungen einen vergleichbaren IT-Service nutzen. Sobald ein Unternehmen seine Geschäftsabläufe kritisch unter die Lupe nimmt, befindet es sich bereits auf halbem Wege zu solchen Standards. Hier ist eine differenzierte Bewertung erforderlich: Welche Services sind für die Wettbewerbsfähigkeit relevant, welche nicht? Im Zuge der Kosten-Nutzen-Abwägung ist zu überprüfen, wann die Vorteile der Standardisierung überwiegen und wann jene der Individualität. Sonderfunktionen, die selbst entwickelt wurden und häufig ein Vielfaches der Standardlösungen kosten, sollten nur dann weiter eingesetzt werden, wenn es betrieblich unbedingt erforderlich ist.

Service-Modularisierung Dieses Konzept lässt sich sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens als auch auf die Bereitstellung durch externe Dienstleister anwenden. Bereits mit der Orientierung hin zu Standards unternehmen IT-Verantwortliche einen großen Schritt in Richtung flexible IT: Sie schaffen mehr Kostentransparenz und reduzieren Managementkosten. Anschließend kann das Unternehmen gleichartige IT-Services bereichsübergreifend konsolidieren, das heißt in ein IT Shared Services Center zusammenführen. Unternehmen können entweder ihre gesamte IT nach dem ITSS-Prinzip transformieren, bestimmte Applikationen in einen ITSS umwandeln oder in ein gehostetes Center auslagern. Letztere Variante ist dabei vor allem für mittelständische Unternehmen interessant. Denn der externe Dienstleister erbringt gleichartige Services für viele Kunden. Er erzielt damit Skaleneffekte, an die ein Mittelständler alleine nicht heranreicht. Dadurch und durch die damit verbundene Standardisierung lassen sich bis zu 30 Prozent gegenüber dem Eigenbetrieb einsparen. Anhand des eingangs beschriebenen E-Mail-Szenarios lässt sich das ITSS-Modell praktisch darstellen: Das Unternehmen standardisiert den E-Mail- und Groupware-Service auf der Basis eines Produkts und führt die Lösung in einem ITSS zusammen. Berechnet wird der Dienst nach der Anzahl genutzter Mailboxen und den dafür benötigten Speicherressourcen – und zwar ab dem Zeitpunkt der Freischaltung und kurzfristig nach oben und unten skalierbar. Ähnlich können Unternehmen auch mit anderen Komponenten verfahren, beispielsweise mit ERP-Systemen, Servern, Web Services oder auch Datenbanken. Durch ITSS schaffen die Verantwortlichen auch die Grundlage für eine Modularisierung der IT-Services. Denn eine Kernidee des Ansatzes ist die Abkehr von statischen Applikations- und Infrastrukturblöcken. Unternehmen oder Fachabteilungen können zwischen verschiedenen standardisierten Bausteinen wählen: zum Beispiel ERP-Module, Mail, Server, Storage oder Betriebssysteme. Diese Elemente, die die zentralen IT-Anforderungen abdecken, lassen sich untereinander und mit den unternehmenseigenen Bausteinen für individuelle Anforderungen kombinieren. Zwei zentrale Argumente sind es, die den Ansatz interessant machen. Einzelne Bestandteile lassen sich zum einen wiederverwenden, zum anderen bedarfsgerecht austauschen – seien es nun Applikationen oder Infrastrukturkomponenten. Dadurch ist ein zentrales Ziel von Shared-Utility-Services in der IT erreicht. Unternehmen können schneller auf neue Anforderungen reagieren. Ein weiterer Vorteil: Fixkosten lassen sich in variable umwandeln und Kosten transparent und verursachergerecht aufschlüsseln. Dadurch und durch die Austauschbarkeit der Komponenten verbessert das Management auch seine Verhandlungsposition gegenüber den IT-Lieferanten. Die IT-Kosten, egal ob intern oder extern, lassen sich vergleichen.

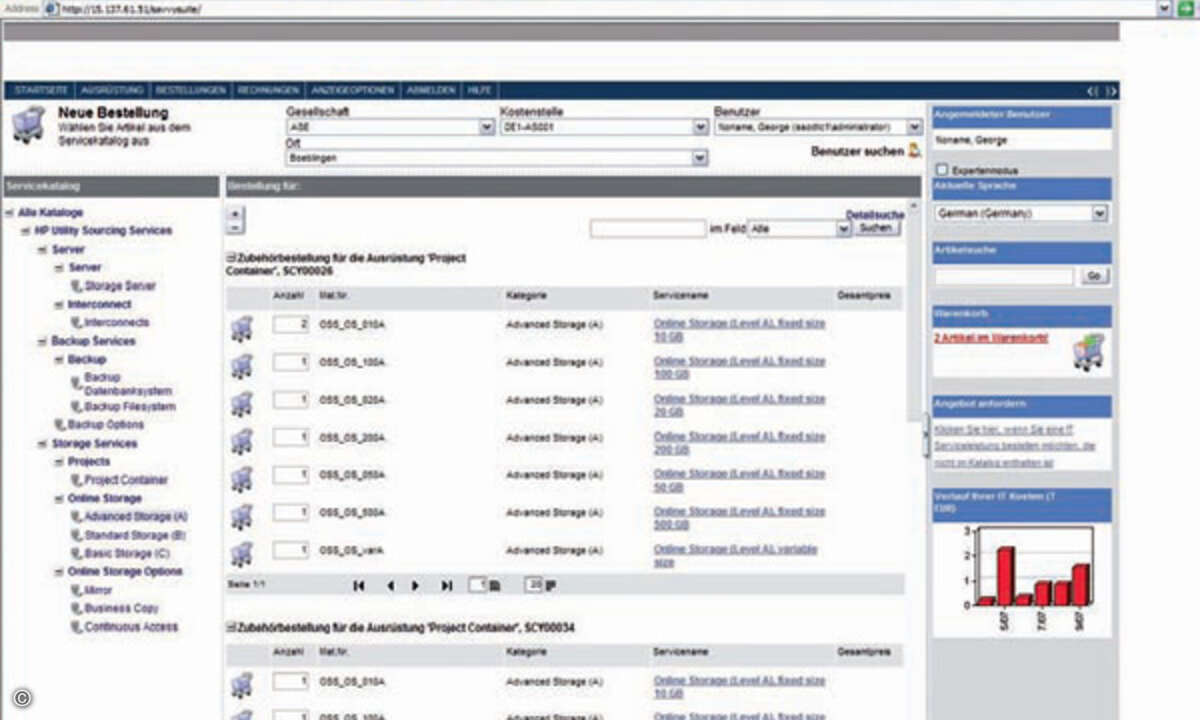

Vertragliche Garantie Voraussetzung für eine wirkliche Flexibilität dieses Modells ist die vertragliche Garantie, Services kurzfristig nicht nur zu erhalten oder aufzustocken, sondern auch kurzfristig abbestellen und reduzieren zu können. Dafür sollte der Dienstleister auch ein entsprechendes Liefermodell bieten, das die kurzfristige Umsetzung logistisch ermöglicht. Beispielsweise in Form eines Web-basierten Portals, das die Bestellung, Abbestellung, Aufstockung und Reduktion von Services ermöglicht – ähnlich wie ein Online-Handelsportal (siehe Abbildung S. 16). Darüber können Fachabteilungen die Kapazität und die Anzahl der Services erhöhen und sie bei geringerem Bedarf auch jederzeit reduzieren. SLAs garantieren dabei eine Zeitspanne bis ein Service bereitgestellt, reduziert oder abbestellt ist.

Peter Voss, Outsourcing Services bei HP Services und Bernd Gill, HP Services