Mehr als nur Telefonie

IP-Communication – Die Frage ist schon längst nicht mehr, ob Voice-over-IP oder nicht, sondern vielmehr wann und in welcher Form. Neben den reinen Kostenaspekten hat dabei insbesondere der Produktivitätsansatz einen wichtigen Stellenwert in der Mehrwertbetrachtung von IP-basierten Kommunikationslösungen.

Effiziente Kommunikation ist viel mehr als nur Telefonie und E-Mail. In Zeiten verschärften Wettbewerbs ist es für Unternehmen essenziell, schneller zu sein als die anderen. Und Vorsprung im Markt resultiert in der Regel aus schnelleren und besseren Entscheidungen beziehungsweise Geschäftsprozessen. Diese wiederum beruhen auf Informationsvorsprung. Es kommt also darauf an, die einzelnen Bestandteile der Kommunikation – Daten, Fakten sowie mündliche und schriftliche Vereinbarungen – so zu verknüpfen, dass daraus wertvolle Informationen entstehen. Integrierte IP-Kommunikation ist daher der Trend, auf den sich Unternehmen aus unterschiedlichen Richtungen zu bewegen.

Betrachtet man die Verständigung von Mitarbeitern eines Unternehmens sowohl intern als auch extern, so ist deren Kommunikationsverhalten geprägt durch die Nutzung der verschiedenen Kanäle. Festnetztelefon, Handy, E-Mail, Fax, Video – die Möglichkeiten zur gegenseitigen Kontaktaufnahme sind vielfältiger als je zuvor. Für den jeweiligen Nutzer wird es dadurch zunehmend nötig, die verschiedenen Kommunikationsmedien zu koordinieren und den Zugang zu ihnen entsprechend zu organisieren. Hier leistet IP-basierte Kommunikation einen entscheidenden Beitrag und wird so zu einem Schlüssel für den geschäftlichen Erfolg. IP-basierte Kommunikation öffnet den Weg, um alle unterschiedlichen Kommunikationspfade auf einer gemeinsamen Plattform zu vereinen. Vorteil: Die Anzahl der benötigten Schnittstellen und die Verknüpfungspunkte der verschiedenen Medien werden reduziert.

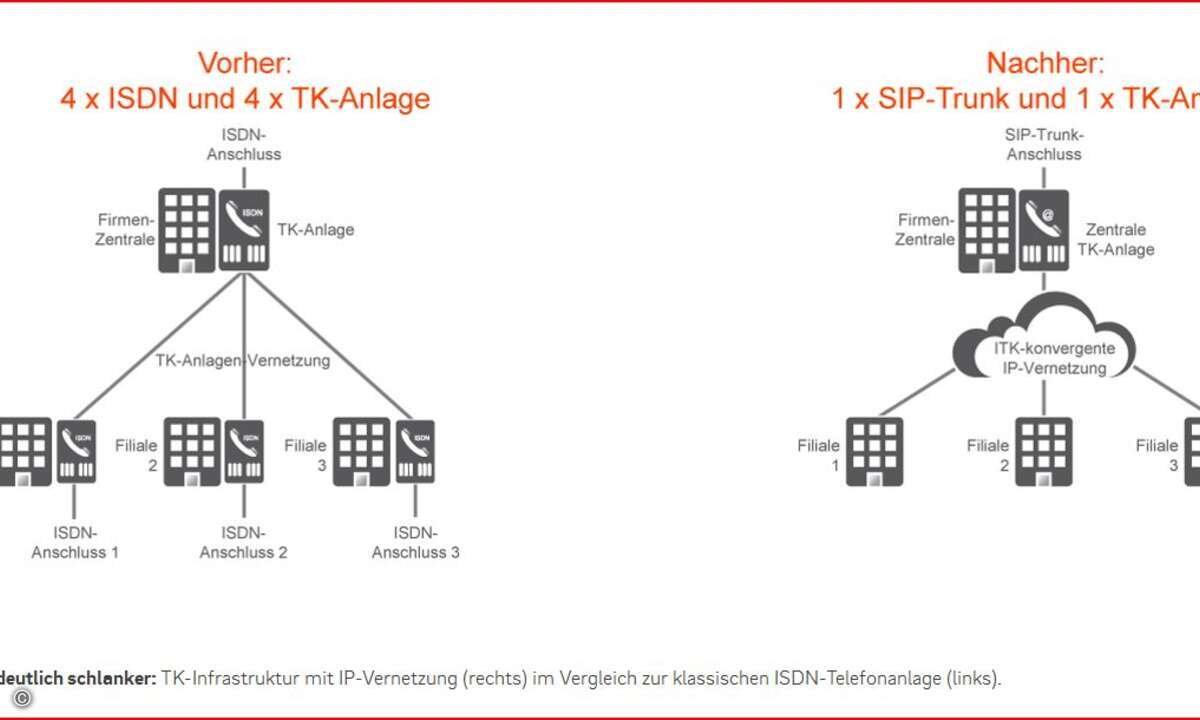

Nahezu die meisten Unternehmen sehen derzeit in Voice-over-IP vor allem eine Möglichkeit, die Kommunikationskosten zu reduzieren. – Beispielsweise durch das Ablösen der bestehenden Telefonanlagen und zugehörigen Wartungsverträge sowie durch Zentralisierung des Call-Managements und Vereinheitlichung der zugehörigen Infrastruktur. Betrachtet man nun Kommunikation als Ganzes, so ist in der Implementierung von VoIP der erste Schritt auf dem Weg zu einer integrierten Kommunikationslösung zu sehen – eine Reise, bei der der weitaus höhere Mehrwert aber erst bei der Annäherung von Kommunikationsprozessen und Geschäftsabläufen zum Tragen kommt. Ein sinnvoller weiterer Schritt ist in der Regel die Umsetzung von Sprachfunktionen in Groupware-Lösungen oder andere Anwendungen, die die Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterstützen, aber auch die Zusammenführung der zur Zeit meist zahlreichen unterschiedlichen Kommunikationskanäle in eine einzige »virtuelle« Kontaktform.

Sprache als horizontale Applikation

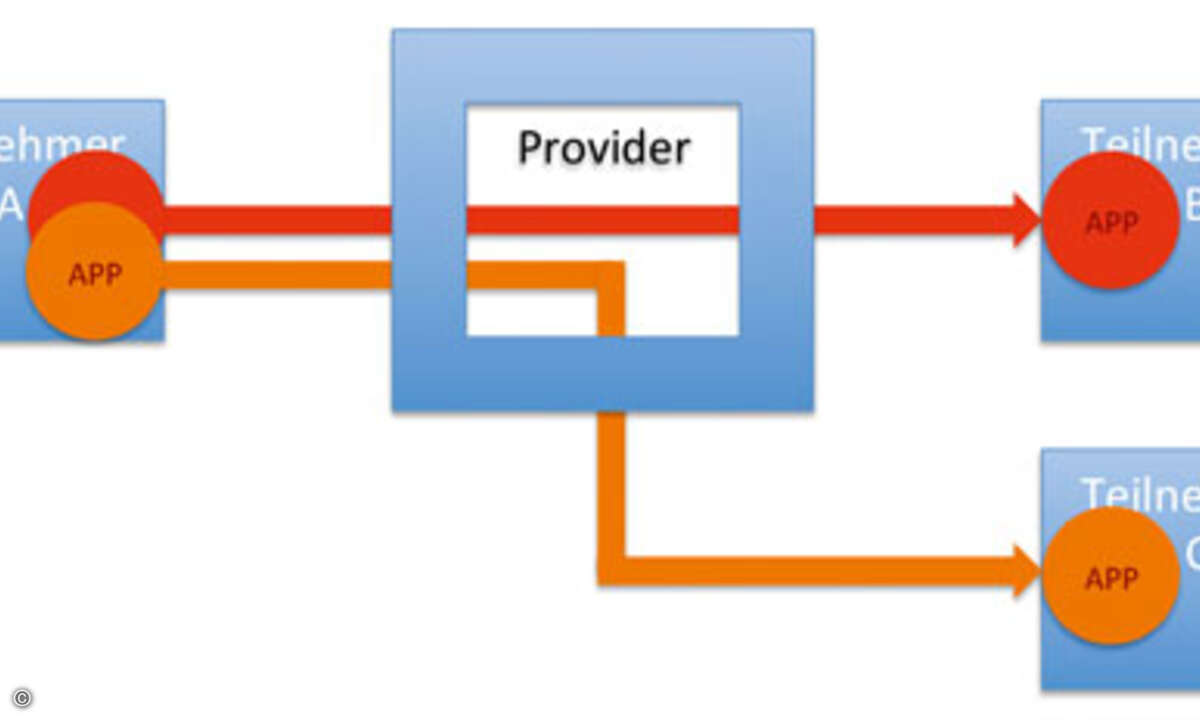

Möglich wird dieser Ansatz insbesondere durch den Wandel der Sprache von einer isolierten, vertikalen IT-Komponente hin zu einer auf offenen Standards basierten Anwendung beziehungsweise Anwendungsbausteinen. Diese wiederum lassen sich in verschiedener Funktionsausprägung in der gesamten Anwendungslandschaft integrieren.

Telefonie ist folglich nicht mehr der zusammenfassende Begriff für einen Sprachaustausch, sondern definiert sich aus Einzelfunktionen wie der Anrufinitiierung aus einer Anwendung heraus (Click-to-Call) oder etwa wie die Umwandlung von Sprache in Text und umgekehrt als Bestandteil einer Unified-Messaging-Lösung. Kernziel dieser funktionalen Aufspaltung ist es, dem Anwender letztendlich in einem zentralen Portal alle notwendigen Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten zugänglich zu machen.

IP-Kommunikation als integraler Bestandteil von IT-Lösungen

Heutige Kommunikationslösungen müssen mobil und multimodal sein – Nachrichten müssen den Empfänger unabhängig von Ort und verfügbaren Endgeräten erreichen. Darüber hinaus müssen solche Lösungen die Zusammenarbeit im Team unterstützen. Und dies vor allem vor dem Hintergrund zunehmender Mobilität und Virtualisierung. – Auch über die traditionellen Grenzen der Organisation hinaus, um Partner, Kunden und Hersteller mit einzubeziehen.

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte wird schnell klar: Kommunikation ist eine kritische Anwendung. Unternehmen sind daher gut beraten, bei der Umsetzung auf etablierte Hersteller mit ausgereiften Produkten sowie hoher Service-Qualität und umfassenden Unterstützungsleistungen zu setzen. Auch sollte darüber hinaus der Fokus auf offenen, standardbasierten Lösungen liegen.

Mit der richtigen Auswahl lassen sich dann Lösungen aufbauen, die nicht nur zukunftssicher und skalierbar sind, sondern auch Sprachsteuerung und Endgeräte von einander entkoppeln. So werden Flexibilität und Vereinheitlichung in einer IP-Communication-Architektur miteinander verknüpft. Zu den wichtigsten Standards in diesem Zusammenhang zählen: SIP, »SIMPLE«, »SOAP«, WSDL sowie XML. Besonders wichtig ist letztendlich aber auch eine robuste Netzwerkinfrastruktur, die die Basis für eine solche Kommunikationsplattform schafft.

Aus Sicht der Standardisierungen schafft insbesondere der von der IETF verabschiedete Standard SIP eine wesentliche Grundlage für durchgehende IP-basierte Kommunikationslösungen. Im Gegensatz zum bereits länger bestehenden ITU-T-Standard H.323, der durch seine Komplexität und Einschränkungen die Entwicklung weitgehend proprietärer Telefonielösungen beeinflusste, bietet SIP ein einfaches Rahmenwerk für die Signalisierung von IP-Telefonie und weiterer Dienste wie Instant-Messaging. Dies ermöglicht die Integration unterschiedlicher Datentypen auf der Software-Anwendungsebene. Die Folge: Echtzeit-Kommunikationsdaten wie Sprache, Video oder Instant-Messaging können genau so einfach ausgetauscht werden wie etwa Web-Adressen.

Da liegt die Annahme nahe, dass SIP sich in vielen unterschiedlichen Anwendungen wiederfinden und Netzwerk-übergreifende Kommunikationsdienste ermöglichen wird, – so wie sich HTTP für den Informationsaustausch im Web etabliert hat.

VoIP und SIP bilden eine wichtige Basis für IP-Kommunikationslösungen, die Geschäftsabläufe verbessern. Durch die Virtualisierung und Standardisierung stehen Kommunikationsdienste jedem Mitarbeiter im Unternehmen – unabhängig von Ort und Zeit – zur Verfügung. So können beispielsweise Mitarbeiter eines Call-Centers von überall aus arbeiten, und Anrufe finden ihren Weg zur betreffenden Person, unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz. Neue integrierte Anwendungen schaffen Formen der Zusammenarbeit, die vorher nicht denkbar oder nur schwer umsetzbar waren.

IP-Kommunikation erfolgreich umsetzen

Den Ausgangspunkt für die beschriebenen Ansätze bildet die IP-Telefonie. Viele Unternehmen starten daher mit einem funktionalen Test, in der Regel herstellerspezifisch. Für eine durchgehende Integration ist aber eine gesamtheitliche Betrachtung von Kommunikationsabläufen, Technologien und Infrastruktur notwendig. Ausgehend von einer unternehmensweiten Kommunikationsstrategie lassen sich dann schrittweise Architekturkonzepte, Migrations- und Anwendungsszenarien sowie eine konkrete Projektplanung erarbeiten, ergänzt durch die Auswahl der geeigneten Herstellerlösungen.

Die Realisierung des gesamten Potenzials von IP-Kommunikation erfolgt im Wesentlichen in zwei Schritten. Die Vorteile einer IP-Kommunikations-Infrastruktur werden in einem ersten Schritt umgesetzt, wenn ein Unternehmen aus Telefonie eine IT-Standardlösung schafft, das heißt nicht nur die Konvergenz des Netzwerkes verwirklicht, sondern auch aller zugehörigen Disziplinen bestehend aus Design, Installation, Betrieb und Überwachung aber auch Planung und Endbenutzerunterstützung. Im zweiten Schritt gilt es dann, die Vorteile aus der gesteigerten Mitarbeiterproduktivität und verbesserten Geschäftsprozessen auszuschöpfen, indem IP-Kommunikation Bestandteil des Anwendungsportfolios einer Organisation wird.

Gerade bei diesem zweiten Schritt, aber auch bei der Einführung von IP-Telefonie, müssen zur erfolgreichen Umsetzung von IP-Communication-Projekten Endbenutzer frühzeitig einbezogen und auf Basis einer definierten Kommunikationsstrategie einzelne Teilschritte definiert werden. Das bedeutet aber auch, dass der Weg zur zukünftigen Kommunikationsplattform zur Aufgabe des Managements wird.

Die Erfahrung durchgeführter IPC-Projekte zeigt, dass sich gerade in großen Unternehmen eine stufenweise Einführung von IP-Telefonie anbietet. Ein solches Stufenmodell kann je nach Ausgangslage des Unternehmens sechs Stufen umfassen. In Stufe 1 werden durch die Verbindung bestehender Telefonanlagen auf IP-Basis über das eigene Unternehmensnetzwerk (Toll-Bypass) erste kurzfristige Einsparungen erzielt.

Stufe 2 umfasst den Ausbau neuer Standorte beziehungsweise Gebäude, in denen konsequent IP-Telefonie implementiert wird. So entfallen die Kosten für die zusätzliche Infrastruktur der klassischen Telefonie. In Stufe 3 können beispielsweise mobilen Mitarbeitern Softphones zur Verfügung gestellt werden. Das schafft weitere Kostenoptimierung und bietet erste Ansätze zur Produktivitätssteigerung. In Stufe 4 wird eine zentrale Bereitstellung von Telefoniediensten umgesetzt (zentrales Call-Processing) und so eine Basis geschaffen, um weitere Standorte mit IP-Telefonie auszustatten und zentrale Funktions- und Leistungsmerkmale zu etablieren. Die Umstellung der Standorte von klassischer auf IP-Telefonie kann nun in Stufe 5 erfolgen, so dass stückweise eine Harmonisierung der gesamten Telefonielandschaft umgesetzt wird.

Stufe 6 umfasst schließlich die Anwendungsintegration von Sprachfunktionen zur weiteren Produktivitätssteigerung. Einzelne Bestandteile eines derartigen Stufenmodells lassen sich generell parallelisieren. Letztendlich ist die Definition der einzelnen Stufen und deren Inhalte eine Planungsaufgabe, die vor der Einführung von IP-Telefonie erfolgen sollte und Bestandteil einer unternehmensspezifischen IP-Communication-Strategie ist.

Steffen Kuester, Rene Sparmann,

IP Communication Sales Specialists,

IBM Global Technology Services