Miteinander erfolgreich (Fortsetzung)

- Miteinander erfolgreich

- Miteinander erfolgreich (Fortsetzung)

Ängste ablegen

Obwohl Firmen bekanntlich seit jeher mit Partnern interagieren, lag der Fokus ihrer Bemühungen bisher stets auf der Optimierung interner Strukturen und Prozesse. Das Ziel dabei war, der Marktdynamik gerecht zu werden. Unternehmen, die das erkannt haben und die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, richten nun den Schwerpunkt ihrer Aktivität an den stark individualisierten Kundenanforderungen aus. Eine Abspaltung oder das Outsourcing von Unternehmensteilen, die nicht zum definierten Kerngeschäft gehören, sowie das Prozess-Reengineering sind Resultate dieser Strategie.

Das Ziel ist, dem permanenten Wandel und den gestiegenen Anforderungen mit flexiblen Unternehmensstrukturen zu begegnen und als Folge die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Der nächste logische Schritt muss dann in einer Verbesserung der Integrations- und Kooperationsfähigkeit der eigenen Wertschöpfungskette bestehen, um die Gefahr der Ersetzbarkeit zu reduzieren und weitere wirtschaftliche Potenziale zu schaffen.

In der Vergangenheit standen wichtige Informationen zur Unterstützung von Prozessen einem Geschäftspartner ? wenn überhaupt ? nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Angst, Wettbewerber könnten kritische Informationen erhalten oder der Kunde könnte bei zu detaillierten Informationen die Preisschraube weiter anziehen, sind wesentliche Ursachen für die Vertrauensbarrieren.

Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft tritt auch ein »kultureller« Wandel in der Kooperation mit Geschäftspartnern ein. Von der integrierten Produktentwicklung über kollaborative Planungsaktivitäten bis hin zur Verschlankung der Ausführungsprozesse muss die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg intensiviert werden.

Die bereits erwähnte Fragmentierung der eigenen Wertschöpfung führt dazu, dass Unternehmen mit immer mehr Partnern zusammenarbeiten müssen und ihre Dienstleistung und/oder Produkte in unterschiedlichsten Märkten anbieten. Mit anderen Worten: Sie bewegen sich in komplexen Wertschöpfungsnetzwerken, um die eigene Leistungserstellung immer dem Bedarf des Netzwerkes anzupassen. Dies setzt voraus, dass die unterschiedlichsten Kommunikations- und Vertriebskanäle effizient koordiniert werden, die eigenen Assets effizient genutzt werden und dass eine enge Kooperation mit den Partnern möglich ist. Diese komplexe Vernetzung von physischer Wertschöpfung und Prozessintegration über Unternehmensgrenzen hinweg sowie der bedarfsspezifische Informationsfluss stellen derzeit die größten Hürden dar.

Wichtige Erfolgsfaktoren

Der Erfolg eines solchen Unterfangens ? und damit der Unternehmenserfolg selbst ? hängt von vielen Komponenten ab. Im Sinne einer Multi-Enterprise-Strategie heißen die Faktoren dafür Anpassungsfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Innovationsstärke. Daneben bedarf es einer klaren Vision und Strategie, verstärkter Übertragung von Kompetenzen an die Mitarbeiter und der Etablierung flexibler Prozesse, die auf einer serviceorientierten IT-Infrastruktur aufbauen.

Die Konsequenz der geschilderten Überlegungen ist ein Architekturkonzept ? das von verschiedenen Anbietern wie etwa SAP oder Oracle zurzeit propagiert wird- mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Informationen, Systeme, Prozesse und Mitarbeiter firmenübergreifend zu einem gemeinsamen »E-Business-Ökosystem« verbinden soll. Hauptfokus ist ein sowohl modularer als auch serviceorientierter Einsatz mit dem Ziel, vorhandene IT-Strukturen zusammenzufügen und außerdem fehlende Funktionalitäten zu ergänzen.

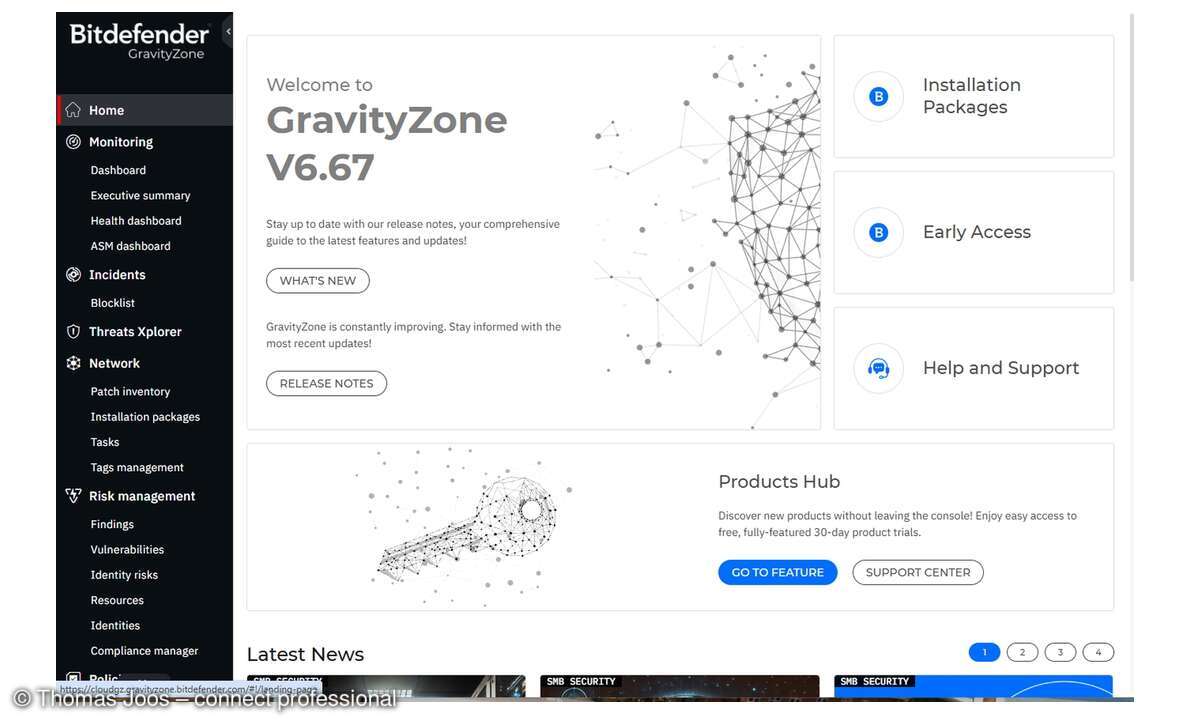

Die Anforderungen bei der Integration über die eigenen Firmengrenzen hinweg sollte bei dieser Architektur optimalerweise ein modulares Fünf-Schichten-Modell erfüllen: Das Fundament würde die erforderlichen Features für eine sichere B2B-Kommunikation beherbergen. Dazu gehören zum Beispiel das Identitätsmanagement, die Verschlüsselung und Zertifikate. Als nächst höhere Ebene würden die Business-Integration-Services direkt auf der Sicherheitsschicht aufsetzen. Ihre Aufgabe wäre hier die Integration aller an einem Prozess beteiligten Stellen, also zum Beispiel Datenquellen, Anwendungen, Human Interfaces und externe Partner. Ein umfangreiches Adapter-Angebot und vielseitige B2B-Kommunikationsdienste bilden die Grundlage dieser Ebene.

Darüber würden sich die Business Process Services als dritte Schicht spannen. Sie dienen der regelbasierten Modellierung und Ausführung von Prozessen. Das entsprechende Stichwort lautet BPM (Business Process Management). Die Services ermöglichen die möglichst komplette Automatisierung von Prozessen sowie die Integration von manuellen Aktivitäten über ein Web-Frontend. Zu den unterstützten Diensten zählen unter anderem das Monitoring, die Versionskontrolle und die Archivierung von Prozessen. Die Business Intelligence Services liefern Analyse- und Reporting-Funktionen über die integrierten Datenquellen und Prozesse. Anhand der vom Anwender definierten Indikatoren lässt sich die Leistung der Abläufe in Form von Grafiken und Statistiken anzeigen. Kenngrößen können über festgelegte Zeiträume gemessen werden oder lassen sich als aktuelle Situation in Echtzeit darstellen.

Die mögliche fünfte Schicht und Oberfläche der Architektur würde beispielsweise aus den Business Application Services bestehen. Sie bilden eine Plattform, auf der die beteiligten Unternehmen gemeinsam Geschäftsprozesse und Funktionalität modellieren können. Integriert sind bereits die Kernprozesse zur Zusammenführung von Kunden und Zulieferern über einen Web-Browser. Michael Leuschner, Sales Manager CER bei Sterling Commerce, betont die übergreifenden Aspekte eines solchen Architekturmodells: »Das Konzept der Multi-Enterprise Service Architecture soll die ERP-zentrierte Sicht auf die Geschäftsabläufe überwinden. Die typische Single-Company-Perspektive hat sich in der Welt von Multi-Enterprise-Collaboration als obsolet erwiesen«. Konsequenterweise halte sich die Architektur ebenfalls nicht an die übliche Trennung von ERP und Supply Chain Management, erläutert er. Als praxisrelevante Folge stehe zum Beispiel ein komplettes BPM-Toolset zur Verfügung, um ein gemeinsames Komponentenreservoir aufzubauen. Damit lassen sich vorgefertigte Modelle für häufig wiederkehrende Prozesstypen erstellen.

Susanne Franke ist freie IT-Journalistin in München