Graben zwischen IT und Business

Eine Möglichkeit damit umzugehen ist Outsourcing. Ob dies die Zufriedenheit mit der IT steigert, ist allerdings umstritten. Einige Studien legen nahe, dass das Gegenteil mehrheitlich der Fall ist. Teils anders das Ergebnis einer Befragung der FH Aschaffenburg, die gemeinsam mit der Managementberatung Intargia erstellt wurde. Hier sind rund drei Viertel der Befragten, die im Wesentlichen der Steuerungsorganisation angehören, mit dem Vertragsverhältnis insgesamt zufrieden, kritisieren aber vielfach die Beratungsqualität der Dienstleister. Aber unabhängig davon, ob die Lösung der Probleme in einer Auslagerung von Teilen oder sogar der gesamten IT an Externe gesucht wird, bleibt der »Graben zwischen IT und Business… immer noch tief«, wie der St. Gallener Professor Hubert Österle betont. Dafür gibt es insbesondere die folgenden Gründe:

• »Häufig wird die IT nur als Kostenfaktor gesehen, nicht als Mittel zur Wertschöpfung.« (Dr. Dirk Buchta, A.T.Kearney)

• Außerdem sehen viele Business-Verantwortliche nur die über die Jahre deutlich gestiegenen IT-Kosten, nicht die Erfolge der IT.

• Der schlechte Ruf der internen IT ist auch darauf zurückzuführen, dass ihre Leistungen häufig negativ beurteilt werden. So beklagen in einer Studie von McKinsey mehr als 90 Prozent der befragten CEOs eine ungenügende IT-Leistung innerhalb ihrer Unternehmen.

• Auch die unzureichende Servicementalität wird häufig bemängelt. Teilweise kann dies mit dem Rollenkonflikt zwischen »hoheitlichen« Aufgaben einerseits und der Rolle als Dienstleistungsanbieter andererseits erklärt werden. Wenn der CIO im Machtgefüge des Unternehmens selbstbewusst auftritt, seiner Verantwortung für die IT-Governance als Integrator gerecht wird und gleichzeitig seiner Rolle als Dienstleister annehmen soll, sind Rollenkonflikte vorprogrammiert.

• Teilweise noch schwerer als die Rollenkonflikte wiegt, dass der IT häufig nicht der notwendige strategische, organisatorische und mentale Wandel zugetraut wird. Diese Meinungen, Einschätzungen und Rollenkonflikte werden dadurch verschärft, dass heutige

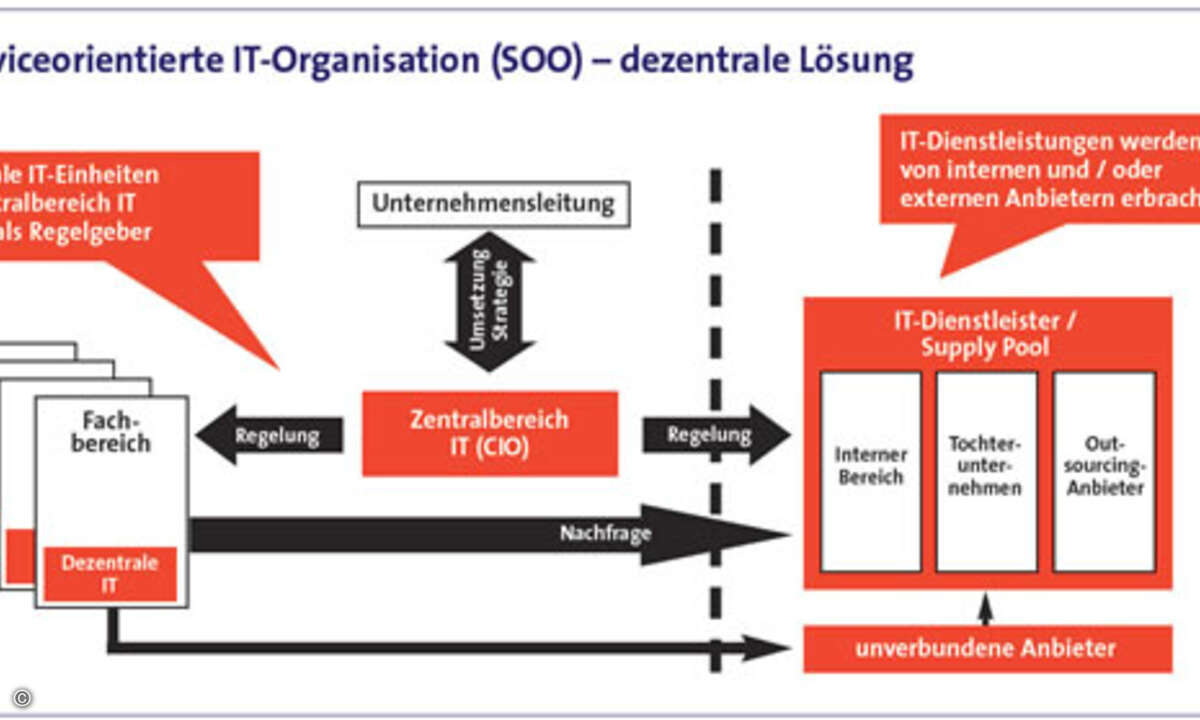

IT-Organisationen komplexe Strukturen mit einer Vielzahl von Beteiligten sind: Fachbereiche (teils mit einer dezentralen IT), die zentrale CIO-Organisation, interne IT-Bereiche, Outsourcing-Anbieter, unverbundene IT-Dienstleister und nicht zuletzt die Unternehmensleitung. Das zielgerichtete Zusammenwirken der Beteiligten steht und fällt mit einem gemeinsamen Verständnis darüber, welchen grundlegenden Prinzipien die serviceorientierte IT-Organisation (SOO) gehorchen sollte. Dr. Dirk Olufs, CIO Europe der DHL hat zusammen mit Prof. Eberhard Schott von der Hochschule Aschaffenburg und Experte für IT-Organisationen und Outsourcing, sieben Leitgedanken einer serviceorientierten IT-Organisation zusammengestellt:

1. Business- & IT-Alignment: IT-Leistungen sollten klar und nachvollziehbar aus den geschäftlichen Anforderungen hergeleitet sein.

2. Trennung von IT-Nachfrage und IT-Angebot: Der Interessenkonflikt zwischen bestmöglicher individueller IT-Lösung und kostensenkender Standardisierung ist nur durch klare Trennung von Angebot und Nachfrage lösbar.

3. Skills der Mitarbeiter: In einer »Business-IT« müssen die Mitarbeiter das Geschäft des Unternehmens kennen. Sie müssen die Nachfrage formulieren und konsolidieren sowie interne und externe Dienstleister steuern können. Technologisches Wissen hilft hier nur bedingt.

4. Standardisierte Prozesse: Für die Zusammenarbeit mit internen und externen Lieferanten und den Fachseiten sind klar definierte Abläufe Pflicht (unter anderem ITIL).

5. Program Management: Dies ist für IT-Projekte die Kernfunktion einer IT-Nachfrageorganisation.

6. Veränderungsmanagement: Die organisatorische und mentale Veränderung auf Business- und IT-Seite erfordert eine intensive Begleitung des Veränderungsprozesses.

7. Zentral versus dezentral: Die SOO muss eine klare Widerspiegelung der Zentralisierung oder Dezentralisierung des Unternehmens sein.

Eine dezentral aufgestellte IT-Serviceorganisation (siehe Grafik oben) ist insbesondere in Großunternehmen und Konzernen anzutreffen. Der zentrale CIO-Bereich fungiert hier oft stärker als Regelgeber, denn als direkter Nachfrager von IT-Dienstleistungen. Gerade in dieser Konstellation ist ein übergreifendes Management der IT-Services ohne Prozesse kaum zu beherrschen. Standardisierte Prozesse auf ITIL-Basis für die Zusammenarbeit mit internen und externen Lieferanten und den Fachseiten und Kontrollmechanismen zur Steuerung müssen nahtlos ineinandergreifen.