Holzwege vermeiden

Der Umgang mit international anerkanntem Best-Practice-Framework ITIL (IT Infrastructure Library) ist nach wie vor geprägt von diversen Missverständnissen. Solche Fehleinschätzungen können massive Auswirkungen auf die konzeptionelle Ausrichtung von ITIL-Projekten haben und den Erfolg dieser Vorhaben gefährden.Was falsch verstanden wird, das wird auch meist falsch genutzt. Solche Bedingungen schaffen unzutreffende Erwartungen und können strategische Fehlentwicklungen sowie erhebliche Investitionsrisiken erzeugen. Im Folgenden sind deshalb die zehn wichtigsten Irtümer und Fehleinschätzungen zu ITIL zusammengestellt, die bei Anwendern häufig anzutreffen sind.

1. "Das Regelwerk hat nur eine operative Ausrichtung." Diese Einschätzung geht am Kern von ITIL vorbei, weil dieses Framework strategisch ausgerichtet ist. Insofern handelt es sich bei der Einführung ITIL-konformer Prozesse um ein Management-Thema. Schließlich wirkt sich die Performance der IT-Abläufe bis in die Qualität und Verfügbarkeit der marktnahen Geschäftsprozesse aus. Außerdem gehört zu den Kernelementen von ITILv3 die Ausrichtung auf den Mehrwert für das Business. Somit kann ITIL nicht aus der Service-Strategie selbst abgeleitet werden. Denn bei ITIL-Konzepten gilt es, eine sehr enge Verzahnung mit den marktnahen und wettbewerbsrelevanten Business-Prozessen konsequent abzubilden. Deshalb empfiehlt sich die Top-down-Herangehensweise bei den Planungen für ITIL-Vorhaben. Jedoch sollten die IT- und Fachabteilungen die konkreten Prozesse gemeinsam unter Berücksichtigung der strategischen und fachlichen Anforderungen definieren.

2. "ITIL ist ein Rezeptbuch mit fest definierten Zutaten." Unternehmen stellen Organisationen mit sehr individuellen Strukturen dar, demzufolge kann ein Regelwerk auch keine für alle denkbaren Varianten betrieblicher Strukturen fest definierten Vorgaben machen. Insofern verbirgt sich hinter ITIL auch keine Universallösung zur Prozessgestaltung im IT-Service-Management, die man ohne individuelle Anpassung über jede Organisation stülpen kann. Stattdessen handelt es sich um eine systematische Best-Practice-Orientierung für die IT-Prozesse. Für die ITIL-Einführung ist grundsätzlich eine Herangehensweise im Rahmen einer Projekt-Management-Methode zu empfehlen.

3. "Das Framework funktioniert nur im Ganzen." Zum individuellen Gesicht der Unternehmens- und IT-Organisationen gehört, dass jeweils unterschiedliche Anforderungsstrukturen herrschen. Allein daraus leitet sich die Notwendigkeit eines ebenso flexiblen Regelwerks ab, um seine Gesamtheit aus Wissen sowie einer Vielzahl an Prozessen, Funktionen und Phasen auf die spezifischen Leistungsbedürfnisse zuschneiden zu können. Umgekehrt bedeutet dies, dass ein Unternehmen nicht zwingend alle ITIL-Elemente implementieren muss. Noch weniger ist es notwendig, ITIL im Rahmen eines alle IT-Prozesse umfassenden Projekts einzuführen. Allerdings ist es sinnvoll, den Werkzeugkasten des Regelwerks zu kennen, um die Nutzenpotenziale in ihrer Breite bewerten zu können. Zudem ist eine ganzheitliche Herangehensweise zu beachten und die frühzeitige Einbindung der eigenen Organisation zu empfehlen.

4. "Nach der Implementierung kann man die Hände in den Schoß legen." Unternehmen ändern ihr Produktportfolio, betreuen neue Märkte, führen Reorganisationen durch und fusionieren möglicherweise. All diese Einflüsse erzeugen eine dynamische Situation, die auch vor dem ITSM nicht halt macht. Demzufolge endet ITIL keineswegs nach der Einführung. Genauso wie beim Qualitäts-Management wird man nicht mit dem Erreichen eines definierten Grades die Methodik beenden. Grundsätzlich sind Maßnahmen und Steuerungsmethoden zu entwickeln, damit sich die IT-Prozesse in ihrer Leistungsfähigkeit und Qualität kontinuierlich verbessern lassen. Auch der Kostendruck in der IT bewirkt als permanente Aufgabe, nach Optimierung der wirtschaftlichen Effizienz der Abläufe zu suchen. Deshalb erzeugt die ITIL-Implementierung zwar die Basis, die geschaffenen Prozessstrukturen gilt es jedoch fortlaufend zu verfeinern und den veränderlichen Anforderungen immer wieder anzupassen.

5. "Das ITIL-Konzept ist frei von Rollen und Verantwortungen." Ohne eine Definition verbindlich zu erreichender Zielgrößen, die in einer Vereinbarung zugesichert sind, wird man keine Steuerungsgrößen haben. Die Mitarbeiter der Organisation erhalten so auch nicht das Gefühl, gemeinsam erfolgreich eine vereinbarte Service-Qualität zu erbringen und an einem Strang zu ziehen. Insofern sind klare Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen. Der Hintergrund ist, dass ITIL es vermieden hat, Organisationsmodelle vorzuschlagen oder anzunehmen. Stattdessen erfolgt eine Konzentration auf Rollendefinitionen. Allerdings sind selbst bei vorsichtiger Zählung in ITIL mehr als 50 Beschreibungen oder Definitionen von Rollen möglich. Weil dies aber den Erfordernissen der Alltagsrealität widerspricht, muss man ein praktikables Maß finden, um eine zu starke Differenzierung mit ihren Überschneidungsrisiken zu vermeiden.

6. "Implementierte ITIL-Prozesse funktionieren von ganz allein." Eine solche Einschätzung führt schon deshalb in eine falsche Richtung, weil Prozesse jeglicher Art unkontrollierbar bleiben, wenn sie frei von zielgerichteten Impulsen und den notwendigen Steuerungsmechanismen sind. Und so würden auch IT-Prozesse ohne eine durch das Management vermittelte Zielsetzung ins Leere laufen oder zu Fehlinterpretationen innerhalb der Organisation führen. ITIL dient dazu, die Effizienz der Geschäftsprozesse zu optimieren. Dies setzt aber klare Zielvorgaben des Managements voraus. Neue Anforderungen, die sich aus der dynamischen Entwicklung der Unternehmensstrukturen ableiten, beinhalten konsequenterweise immer wieder neue oder modifizierte Ziele.

7. "Verbesserungen stellen sich automatisch ein." Es gibt keinen Automatismus in Richtung Erfolg, auch nicht in den IT-Prozessen. Wichtig ist vielmehr, aus den gewonnenen Erfahrungen zu lernen und daraus Verbesserungen abzuleiten. In der Praxis erstellen Unternehmen häufig Reports und führen Reviews durch - doch die daraus eigentlich entstehende Potenziale für Optimierungen nehmen sie zu wenig in Angriff. Die Ursache liegt dann zumeist an der mangelnden Einflussnahme der davon betroffenen Unternehmensorganisation. Ein weiterer Grund besteht darin, dass oft keine ausreichend aussagekräftigen Kennzahlensysteme bestehen und zudem keine adäquaten kontinuierlichen Verbesserungsprozesse (KVP) etabliert sind. Dies ist jedoch dringend notwendig, um die grundsätzlichen Potenziale hinsichtlich der Leistungsqualität, die mittels ITIL möglich ist, ausreichend zu aktivieren.

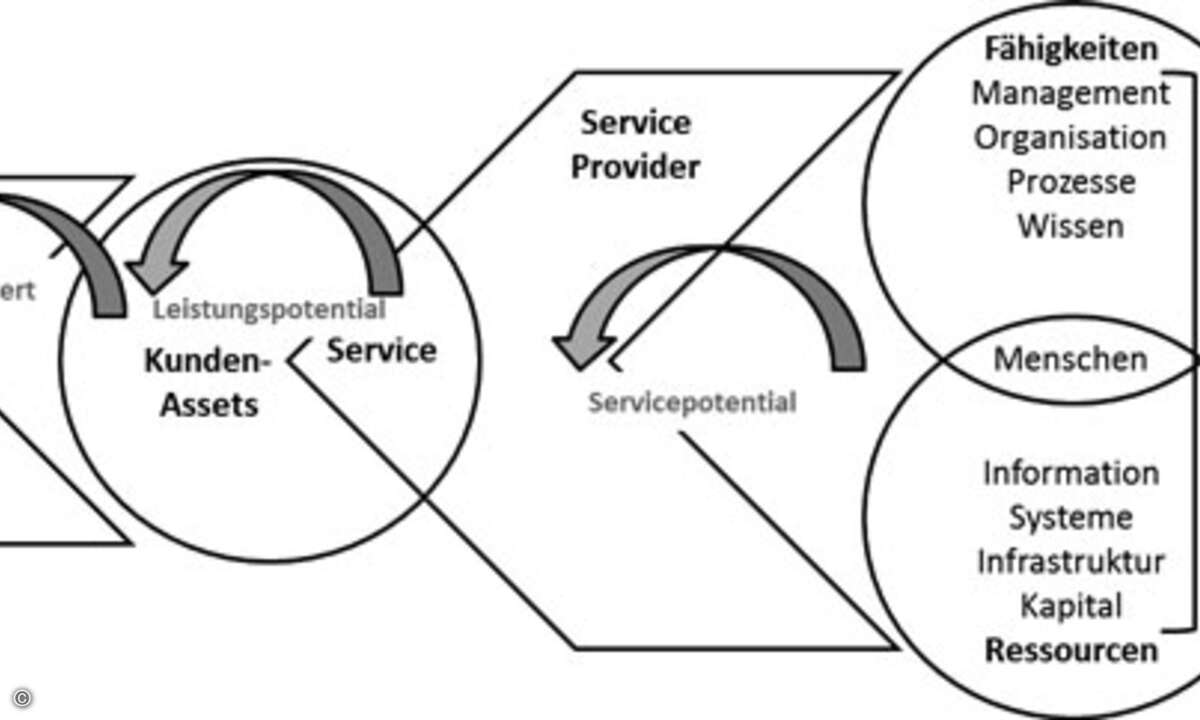

8. "SLAs sind eine statische Angelegenheit." SLAs (Service Level Agreements) beinhalten immer eine beidseitige Verbindlichkeit, trotzdem müssen sie lebendig bleiben und somit offen für Veränderungen sein. Dafür muss seitens des Service-Managements eine ausgeprägte Sensibilität bestehen, indem es kontinuierlich mögliche veränderte Leistungserwartungen des Kunden identifiziert und deren Bereitstellung organisiert. Ein anderer dabei relevanter Aspekt ist die konkrete Orientierung an den SLAs. Wenn sie lediglich also formale Größe vorhanden sind und nicht der konkreten Leistungssteuerung dienen, bleiben sie weitgehend wertlos.

9. "ITIL macht die IT zu einer verlängerten Werkbank." Services mit dem Ziel, einen Mehrwert für die Geschäftsprozesse zu liefern, lassen sich nicht industriell bereitstellen. Daran ändert auch die Implementierung ITIL-konformer Prozesse nichts. Im Gegenteil kommt der IT-Organisation in diesem Fall eine höhere geschäftsstrategische Bedeutung zu: Die IT steuert über ihre Zielsetzungen das gesamte ITIL und nicht umgekehrt. Diese strategische Rolle muss die IT-Organisation allerdings auch aktiv wahrnehmen, indem sie sich nicht als reiner Lieferant von Diensten definiert, sondern als Vordenker versteht.

10. "Auf Tools kann man verzichten." Angesichts der mitunter mehreren hundert IT-Prozesse besteht im IT-Service-Management eine hohe Komplexität, die ohne Management-Werkzeuge vermutlich permanent aus dem Ruder laufen würde. Aus diesem Grund dürfte ein dauerhafter Verzicht auf diese in mittleren bis größeren IT-Organisationen zu erheblichen Leistungsschwächen und Ausfallrisiken führen, weil es dann an den notwendigen Steuerungsmöglichkeiten und der Transparenz mangelt. Gleichzeitig würde der Aufwand für Dokumentation, Bearbeitung und Auswertung oder Reporting erheblich steigen und teure Ressourcen fressen. Ein weiterer Vorteil ITIL-konformer Tools besteht darin, dass ein Unternehmen mit ihrer Hilfe die Möglichkeiten der Performance-Steigerung und der Automatisierung von Services besser ausschöpfen kann. Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Implementierung von Tools mitunter ein sehr aufwändiges Projekt mit hohen Investitionen darstellt. Das Tool muss den tatsächlichen Anforderungen entsprechen.

Der Autor auf LANline.de: hpschernhammer