Server virtualisieren und managen

Vor wenigen Wochen stellte Citrix die Version 5.0 von Xenserver vor. Die Servervirtualisierungslösung weist jetzt eine neue Managementkonsole und eine Reihe funktionaler Verbesserungen auf. LANline hat sich den brandneuen Xenserver im Test angesehen und gibt einen kurzen Überblick über den administrativen Umgang mit dem Produkt.

Die Wurzeln von Xen liegen in der Open Source Community. Das Virtualisierungssystem wurde an der

University Cambridge (England) entwickelt. Zur Vermarktung der Software gründete man das

Unternehmen Xensource. Vor einem guten Jahr hat Citrix dieses Unternehmen übernommen. Die Historie

von Xen wirkt auch in der heutigen IT-Landschaft nach: Im Open-Source-Umfeld besitzt Xen eine

unverbrüchliche Fangemeinde. Gegenüber den Open-Source-Angeboten von Xen ergänzt Citrix die

Virtualisierungslösung um eine Reihe von Tools zur besseren Verwaltung des Systems. Erst vor

wenigen Wochen hat der Hersteller die aus dem vergangenen Jahr stammende Version 4.0 von Xenserver

auf den Stand 5.0 aktualisiert. Xenserver 5.0 ist damit auch Grundlage dieses Tests.

Vier Editionen für unterschiedliche Einsatzzwecke

Citrix bietet Xenserver in unterschiedlichen Editionen an. Die "Express"-Edition ist kostenlos

erhältlich. Sie stellt die Einstiegsversion für einfache Anwendungen oder auch Testumgebungen dar. "

Xenserver Express" unterstützt beliebig viele VMs (Virtual Machines) und Speicher pro Server.

Allerdings erlaubt diese Edition nur die Verwaltung eines einzigen physischen Servers (eines "Hosts"

). Die erste Bezahlversion stellt die "Standard"-Edition dar: Sie umfasst die Basisfunktionen der

Servervirtualisierung einschließlich der gesamten Verwaltungs-Tools. Für kleinere Anwendungsfälle

sollte die Standardedition ausreichen. Sie kann mit mehreren Hosts, beliebig vielen VMs und maximal

128 GByte RAM umgehen. Noch mehr Funktionen bietet die Edition "Xenserver Enterprise": Sie

erweitert das Angebot der Standardedition um Funktionen zum Clustering und zu den "Resource-Pools",

um den Support von NFS, iSCSI und Shared Storage sowie um "Xenmotion" und die Unterstützung von

VLAN-Trunk-Ports. Das Maximum bietet die "Platinum"-Edition: Sie ergänzt die Enterprise-Version um

Funktionen zum Provisioning und kompletten Management physischer Server in einer Umgebung.

Die Neuerungen bei der Version 5.0 beziehen sich unter anderem auf die unterstützten "Gäste"

(Gastbetriebssysteme), auf Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit sowie auf Änderungen am

Bootloader. Zu den neuen Gästen zählt nun auch Windows Server 2008. Resource-Pools lassen sich

jetzt hochverfügbar auslegen. Ferner kann der Administrator redundante Anbindungen an den Speicher

und das Netzwerk einrichten. Der neue Bootloader bringt zudem mehr Möglichkeiten beim Boot-Prozess

mit.

Systemanforderungen und Konzepte von Xenserver

Die Grundlage von Xenserver stellt der so genannte Hypervisor dar: Er steuert die Hardware. Die

Gastbetriebssysteme wiederum laufen im Kontext des Hypervisors. Als Verwaltungsinstanz fungiert

eine virtuelle Maschine, die "Domain 0". Die eigentlichen Gäste etabliert der Administrator als

eigene Domänen – sie werden als "Domain U(ser)" bezeichnet.

Zu den Systemanforderungen von Xenserver zählt eine x86-CPU in der 64-Bit-Variante. Ältere

Rechnermodelle mit 32-Bit-CPUs scheiden damit aus. Als minimale Taktfrequenz gibt Citrix 1,5 GHz

an, was allerdings wirklich einen untersten Grenzwert darstellt. Um tatsächlich mehrere

Rechnersysteme zu virtualisieren, kann der Host kaum zu viel Leistung aufweisen. Entsprechendes

gilt für den Ausbau des Arbeitsspeichers, der mit 1 GByte RAM angegeben ist. Für realistische

Umgebungen wird es wohl ein Vielfaches sein müssen. Dennoch: Diese minimalen Umgebungen erlauben

einen Testbetrieb von Xenserver auf leistungsschwächerer Hardware.

Sollen auch Windows-Gäste zum Einsatz kommen, muss die CPU außerdem mit den

Virtualisierungsfunktionen – also Intel-VT oder AMD-V – ausgestattet sein. Wer keine Windows-Gäste

ausführen will, benötigt diese Virtualisierungsfunktionen nicht und kann die Linux-Gäste auch im

paravirtualisierten Modus ausführen. Neuere CPUs der letzten Jahre bieten die

Virtualisierungsfunktionen aber ohnehin. Allerdings muss das Rechner-BIOS diese ebenfalls

unterstützen. Hier hilft dem Anwender am besten ein Blick in das BIOS oder auf die Webseite des

jeweiligen Motherboard-Herstellers.

Testumgebung mit mehreren Systemen

Um das Verhalten von Xenserver sowie die Verwaltung der virtuellen Maschinen zu prüfen, sollten

im Test unterschiedliche Betriebssysteme im Parallelbetrieb zum Einsatz kommen. Dazu stand ein

Rechner mit 8 GByte RAM zur Verfügung. Das Gerät war mit einer 64-Bit-Quad-Core-CPU ausgestattet.

Damit sollte es auch möglich sein, die Übergabe mehrerer CPUs an die Gäste zu testen. Der Computer

war außerdem mit drei Netzwerkkarten und mehreren lokalen Festplatten ausgestattet.

Beim Einrichten belegt der Xenserver eine Festplatte vollständig. Es ist also nicht möglich,

parallel zu Xen weitere Betriebssysteme im Multiboot auf derselben Platte zu betreiben. Die

Software hatten wir von der Citrix-Website geladen. Hierzu muss sich der Anwender registrieren.

Anschließend sind zwei Dateien herunterzuladen. Das Kernmodul von Xenserver mitsamt der

Verwaltungskonsole "Xencenter" befindet sich auf dem ersten ISO-Image beziehungsweise der ersten

CD. Diese ist später zu booten. Als Zweites folgen die Erweiterungen für die Linux-Gäste: Diese

sind auf eine eigene CD zu brennen. Kein Unterschied existiert jedoch hinsichtlich der Editionen.

Diese unterscheiden sich nicht im geladenen Image, sondern in den Registrierungsschlüsseln. Für die

Express-Edition ist kein Schlüssel nötig. Für alle weiteren Editionen stellt Citrix auch

30-Tage-Testschlüssel über das Web zur Verfügung.

Klares und übersichtliches Setup-Programm

Das Setup des Xenservers von der CD ist klar und übersichtlich. Dafür sind keine weiteren

Vorbereitungen notwendig. Nach der Auswahl des Tastatur-Layouts folgt die Frage nach der

eigentlichen Installation. Dabei bietet das System folgende Möglichkeiten: "Install or Upgrade

Xenserver Host?, "Load a driver?, "Concert an existing OS on this machine to VM (P2V)? sowie "

Restore from backup". Das Menü offenbart: Xen ist nur in englischer Sprache verfügbar. Für den Test

wählten wir den Menüpunkt "Install or Upgrade Xenserver Host?. Allerdings war der

Installationsrechner mit weiteren Festplatten ausgestattet, von denen eine Xenserver 4.0 enthielt.

Der Setup-Prozess erkannte dies korrekt und bot das Update die Version 4.0 an. Wir entschieden uns

stattdessen für eine neue Installation von Xenserver 5.0 auf der zweiten Platte.

Der nächste Setup-Bildschirm fragt nach dem Installationsmedium – in diesem Fall die lokale CD.

Die Xenserver-Installation lässt sich aber auch über HTTP, FTP oder NFS von einem zentralen

Installationsserver durchführen. Anschließend fragt der Setup-Prozess nach den Linux-Templates, die

von der zweiten CD einzurichten sind. Die weiteren Setup-Dialoge beschäftigen sich mit der

Konfiguration des Systems. Nun sind das "root"-Passwort zu bestimmen und das Netzwerk mit

IP-Adressen, DNS- und Zeitserver zu konfigurieren. Der Installationsdialog benötigt somit nur die

wichtigsten Parameter und ist schnell durchlaufen. Ebenso rasch erfolgt auch das Einrichten des

Xenservers auf der Festplatte: Dies benötigt kaum zehn Minuten. Nach dem Reboot des Servers startet

Xen automatisch die Managementkonsole des Servers. Diese liefert Informationen zur

Netzwerkkonfiguration sowie zu den virtuellen Maschinen, dem aktuellen Status des Servers, der

Verwendung der Festplatten und des Speichers, den Resource-Pools, der Lizenzierung und Ähnlichem.

Diese Konsole ist aber im Wesentlichen für die laufende Überwachung des Serverstatus, für das

Monitoring sowie den Start oder Stopp von virtuellen Maschinen gedacht.

Verwaltung der Xenserver mit Xencenter

Das deutlich umfangreichere Verwaltungs-Tool mit weitaus angenehmeren Möglichkeiten stellt

jedoch Xencenter dar. Es ist für alle vier Editionen gleich und muss auch nicht lizenziert werden.

Die aktuelle Version 5.0 von Xencenter kann neben Xenserver 5.0 auch noch die Vorgängerversion 4.0

mitsamt ihren virtuellen Images verwalten. Als Betriebssystem benötigt das Tool Windows. Da der

Xenserver selbst auf Linux basiert, kann er nicht als Grundlage für die Verwaltungskonsole dienen.

Für produktive Umgebungen ist die Separierung des Servers von seiner Verwaltungsinstanz aber

ohnehin selbstverständlich. Die Installation von Xencenter auf einem zweiten Rechner erfolgt

entweder von der Start-CD, mit der auch Xenserver eingerichtet wird, oder der Administrator besorgt

sich das Tool von der Citrix-Website als MSI-Datei. In der Testumgebung richteten wir Xencenter auf

einem Windows-XP-Rechner ein. Laut Handbuch benötigt Verwaltungsprogramm als Systemvoraussetzung

einen Rechner ab Windows 2000 mit dem Dotnet-Framework 2.0 und 1 GByte RAM. Das Setup von Xencenter

erfolgt ebenfalls flott und ohne Besonderheiten.

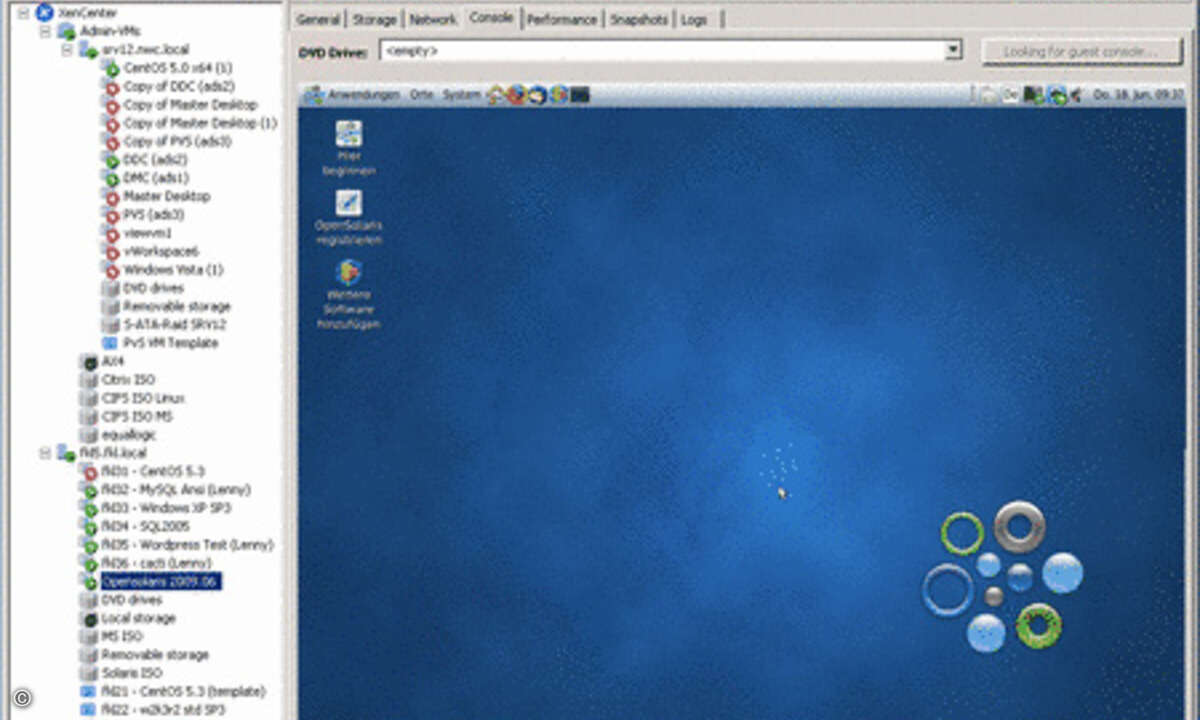

Benutzeroberfläche von Xencenter ist modern und angenehm im Umgang. In dem mehrgeteilten Fenster

mit einer hierarchischen Objektstruktur sind alle Verwaltungsobjekte eingeblendet. Dazu zählen die

physischen Hosts, also die durch Xencenter verwalteten Xenserver, die virtuellen Maschinen, die

Festplattenspeicher und die Resource-Pools. Unter einem Resource-Pool fasst Xenserver mehrere Hosts

zusammen. Die virtuellen Maschinen lassen sich dann einem Pool zuweisen. Bei Leistungsengpässen

oder Ausfällen eines Hosts kann durch Xenmotion der Transfer einer virtuellen Maschine auf einen

anderen Host veranlasst werden. Dies ist vergleichbar mit Vmotion von Vmware.

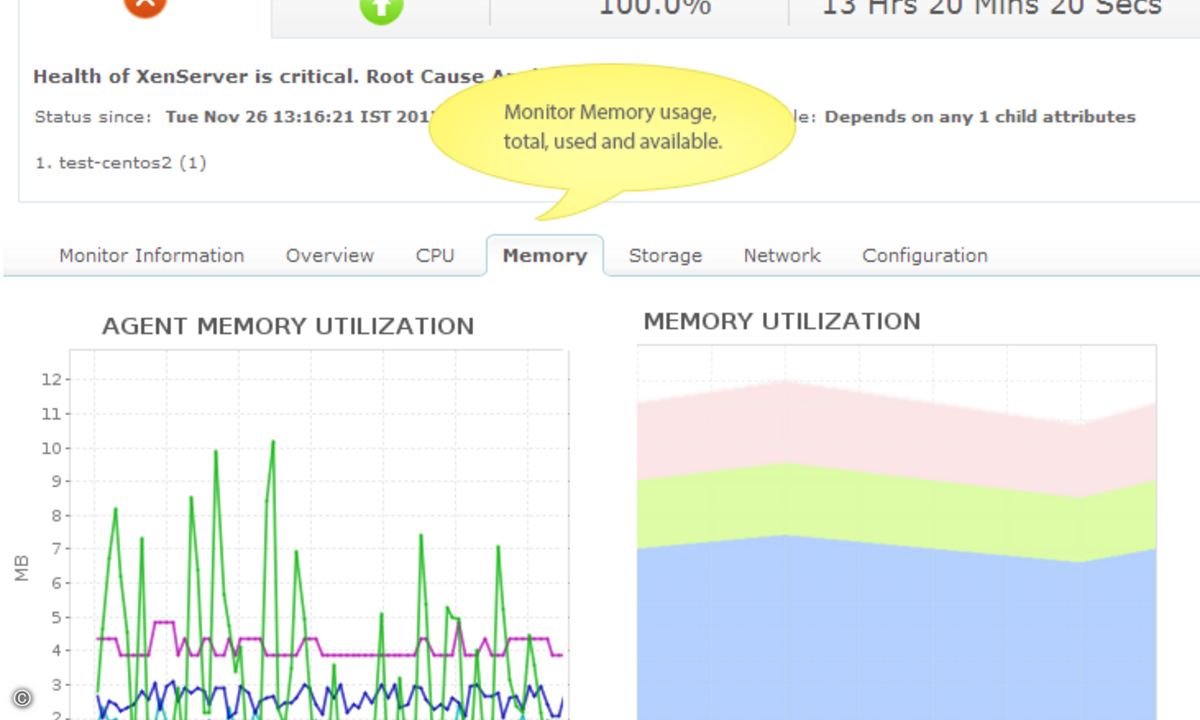

Icon-Leisten am oberen Rand von Xencenter bieten visuelle Verweise zu den wichtigsten Aktionen.

Ein Dashboard liefert dabei die entscheidenden Daten und Statusmeldungen übersichtlich auf einen

Blick. Es informiert den Administrator über die Leistungsmerkmale der CPUs, des Speichers, der

Festplatten und des Netzwerks. In speziellen Rubriken finden sich beispielsweise die

Konfigurationseinstellungen oder Überwachungsmöglichkeiten für den Festplattenspeicher, das

Netzwerk und weitere Rechnerspezifika.

Erzeugen und Verwalten virtueller Maschinen

Bei der Verwaltung virtueller Maschinen durch Xencenter lassen sich diese auf Hosts oder einen

Resource-Pool platzieren. Die erste Aktion beim Integrieren eines Xenservers in die

Verwaltungskonsole des Xencenters ist die Adressierung über den Namen oder die IP-Adresse. Nach

Verbindungsaufnahme lassen sich sofort virtuelle Maschinen (VM) erzeugen.

Hierzu stellt Citrix einen Assistenten bereit, der in einem mehrstufigen Dialog alle benötigten

Parameter abfragt. Dies sind der Name der VM, die Anzahl der virtuellen CPUs für diese VM, der

Umfang des Arbeitsspeichers der VM, die virtuelle Disk und das virtuelle Netzwerk. Anwender, die

mit einem beliebigen anderen Virtualisierungssystem – etwa von Vmware oder Microsoft – vertraut

sind, werden diese Parameter kennen. Um ein Betriebssystem in einer virtuellen Maschine von CD

einzurichten, ist der VM natürlich das CD/DVD-Laufwerk zuzuweisen. Die Installation des Gastsystems

verläuft dann nach den Regeln dessen Setup-Prozesses. Mittels der erwähnten Icons oder über das

Kontextmenü lässt sich die VM dann steuern.

Im Test erzeugten wir mehrere virtuelle Maschinen mit Windows- und Linux-Gästen. Die

Basiskonfigurationen entnimmt Xenserver aus System-Templates. Diese ermöglichen das schnelle Setup

einer virtuellen Maschine aus einer Konfigurationsvorlage. Ein Template definiert die wichtigsten

Parameter einer virtuellen Maschine. Xenserver bietet derzeit über 40 Templates. Dies sind

beispielsweise Vorlagen zu jeweils mehrere Versionen von Linux-Derivaten wie etwa von Oracle, Red

Hat und Suse aber auch Centos, Etch und Debian. Hinsichtlich Windows finden die

Betriebssystemvarianten 2000, 2003, 2008, Vista und XP durch Templates Unterstützung. Nach der

Installation der Gäste sollte der Administrator auch die Xenserver-Tools einrichten. Diese sorgen

für eine bessere Interaktion zwischen den Gästen und dem Host.

Beim Erzeugen einer virtuellen Maschine mit Suse Linux Enterprise Server (SLES) SP2 64 Bit

reagierte das System allerdings nicht mehr. Im Rahmen der Fehlersuche stellte sich heraus, dass

SLES statt vom CD-Medium von einem Netzwerklaufwerk installiert werden muss. In diesem Punkt ist

die Bedienerführung etwas irreführend. Hinzu kommt, dass nach dem Fehlversuch der Installation

(SLES von der CD) Xencenter offensichtlich die Verbindung mit dem Server verlor, denn ein Shutdown

des Servers oder andere Aktionen waren anschließend von Xencenter aus nicht mehr durchführbar.

Um direkt auf ein Gastbetriebssystem zuzugreifen, spiegelt Xencenter die Bildschirmausgaben des

Gastes in die eigene Konsole. Handelt es sich dabei um einen zeichenbasierenden Linux-Gast, so ist

es eben die Kommando-Shell, bei Windows die Grafikausgabe.

Fazit

Citrix hat Xenserver in der Version 5.0 gründlich überarbeitet und um viele hilfreiche

Funktionen erweitert. Die neue Managementkonsole erlaubt nun auch ein Monitoring direkt am Server.

Funktional bringt Xenserver 5.0 mit der Unterstützung von Multi-Core-CPUs, SMP-Systemen sowie bis

zu 128 GByte RAM genügend Leistungsreserven mit, um auch umfangreiche Virtualisierungen zu stemmen.

Die Verbesserungen hinsichtlich der Hochverfügbarkeit sichern außerdem Ausfälle ab.

Info: Citrix Systems Tel.: 0811/830048 Web:

www.citrix.de