Datenschutz heißt nicht Geheimhaltung

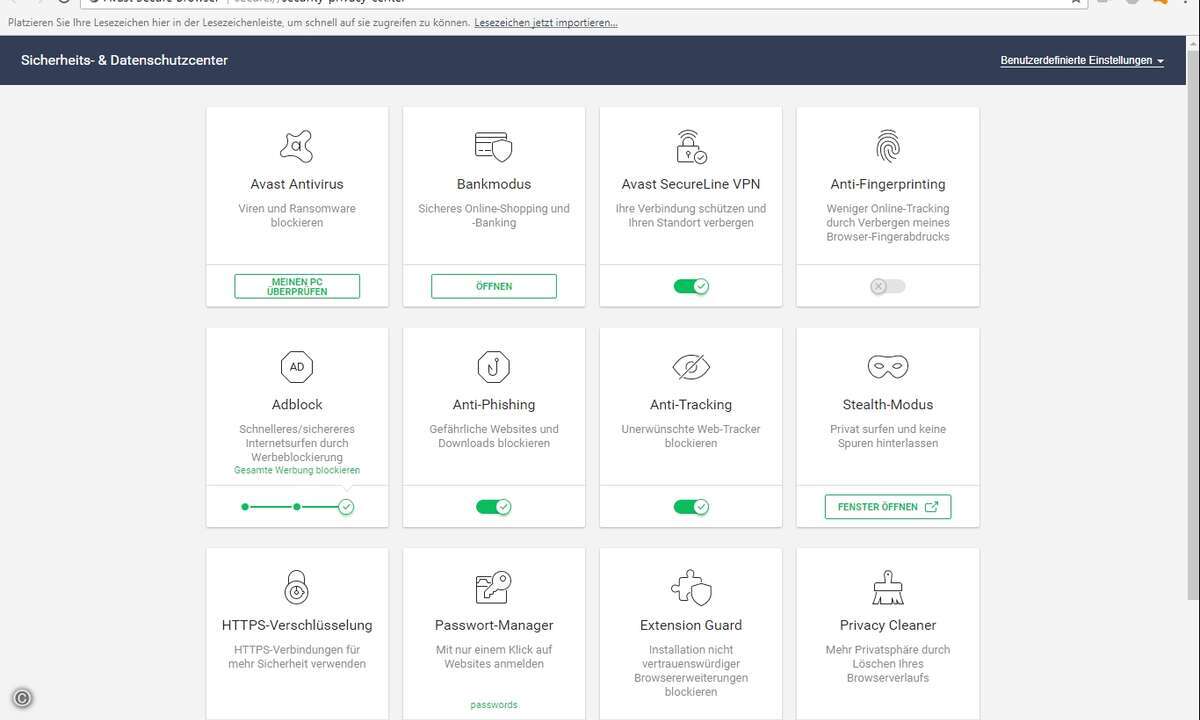

Datenschutzprogramme können das Risiko unbeabsichtigter Datenoffenlegungen verringern und damit die Gefahr von finanziellen Risiken und Imageverlusten. Nicht vernachlässigt werden darf jedoch der soziale Kontext.

- Datenschutz heißt nicht Geheimhaltung

- Datenschutz ist kontextbezogen

- Grundsätze für guten Datenschutz

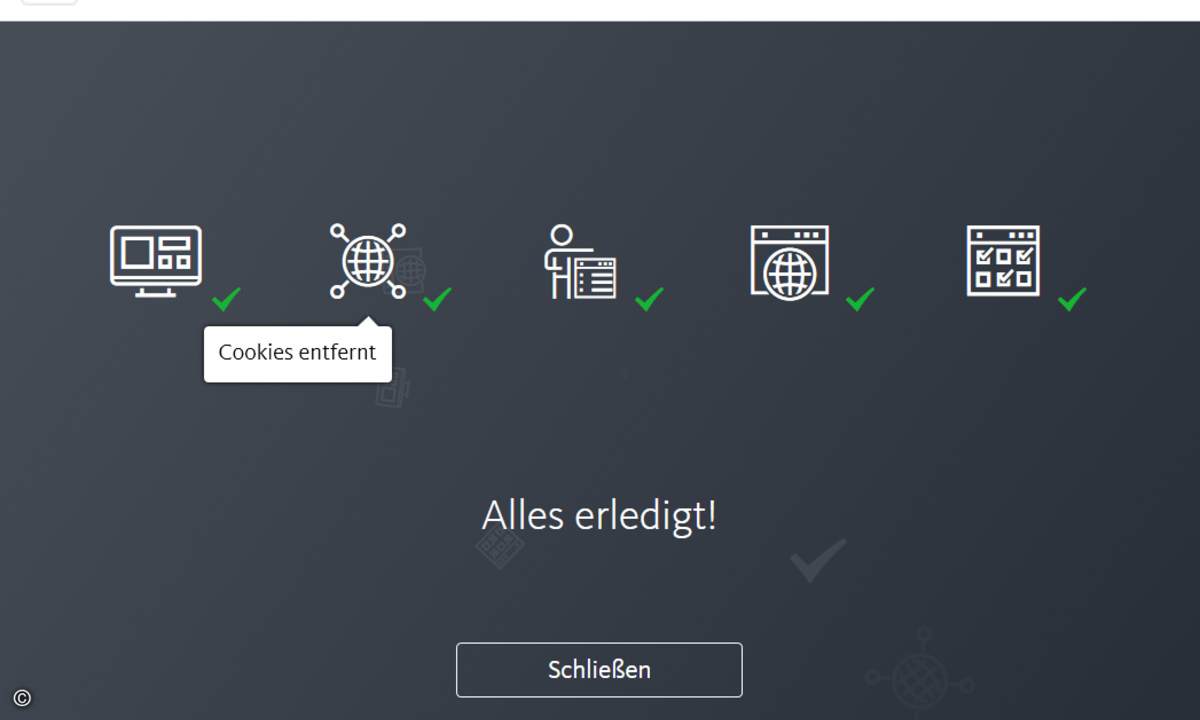

Die menschliche Gesellschaft hat über die Jahrtausende Normen und Verhaltensweisen entwickelt, welche die Privatsphäre von Individuen respektieren. Wofür Gesellschaften Jahrtausende benötigten, das haben Unternehmen innerhalb weniger Jahrzehnte in Richtlinien, Software und Geschäftsprozessen umzusetzen versucht. In der Eile wurden dabei oftmals Privatsphäre mit Geheimhaltung und Menschen mit Daten verwechselt. Die Privatsphäre ist jedoch kontextabhängig. Sie ist kein statisches Objekt mit bestimmten Eigenschaften und Aktivitäten. Sie kann weder direkt beobachtet noch gemessen werden. Die wandelbare Natur der Privatsphäre ist der Ursprung ihres Wertes aber auch ihrer Probleme. Jegliche Fragestellung in diesem Zusammenhang muss deshalb im Kontext der Annahmen und Prinzipien sowie der Beziehung und Interaktion zwischen den Beteiligten, die personenbezogene Informationen teilen, verstanden werden. Ebenso sind das Umfeld, in dem die Beteiligten agieren (wie Branche oder Land) und die gesellschaftlichen Normen, denen sie verbunden sind, zu berücksichtigen. Erst daraus ergibt sich eine wirkungsvolle Umsetzung des Datenschutzes.

Datenschutz bedeutet, dass personenbezogene Informationen korrekt verwendet werden und die Würde des Individuums, auf das sie sich beziehen, gewahrt bleibt. Die grundsätzlich kontextbezogene Natur der Verwendung persönlicher Informationen verhindert jedoch eine einfache und genaue Definition des Begriffs Privatsphäre. Dennoch können Richtlinien der Kontextbezogenheit Rechnung tragen und die Entwicklung von Maßnahmen zum Datenschutz in Unternehmen bestimmen.