Recycling statt Verschwendung

Recycling statt Verschwendung Steigende Energiekosten und Klimaveränderungen sind in aller Munde. Das hat auch Einfluss auf Rechenzentrumsbetreiber: Sie machen sich zunehmend über die Energieeffizienz ihrer Einrichtungen Gedanken.

Rechenzentren fressen Energie. Viel Energie. Bis zu 40 Prozent der laufenden RZ-Kosten entfallen heute auf Strom. Zwar steigt die Leistung der Rechner pro verbrauchtem Watt, noch mehr allerdings die schiere Zahl der Maschinen und Prozessoren. Jeder fünfte Rechenzentrumsbetreiber achtet deshalb schon heute bewusst auf Energie- und Klimaeffizienz seiner Einrichtung, schätzt Michael Schumacher, Systemingenieur beim USV-Marktführer APC. »Die große Mehrheit der Betreiber denkt aber immer noch, dass man die Stromkosten halt bezahlen muss«, sagt Schumacher. Es gebe gute Ansätze, effizienter zu werden, aber »vorbildlich sind nur sehr wenige unserer Kunden«, bekennt der Manager. Grund für die Hartleibigkeit gegenüber Energiefragen sei, so Schumacher, auch die Tatsache, dass Facility Management und IT-Verantwortliche nicht wirklich kooperieren. »Die Energiekosten sind heute noch meistens Sache des Facility-Managers, nicht des IT-Verantwortlichen«, sagt er. Kein Wunder in einer Branche, in der man Strom lange Zeit als mehr oder weniger selbstverständlich verfügbares Verbrauchsgut wie warme oder kalte Luft betrachtete. Es ist aber offensichtlich, dass diese Ansicht langsam ins Wanken gerät. Denn dauerhaft hohe Energiepreise sind so gut wie sicher. Gleichzeitig gibt es jede Menge Methoden, wie sich der Stromverbrauch auf System- und Rechenzentrumsebene optimieren lässt. Beispiel Standby-Betrieb: Selbst Rechner im Sparmodus fressen heute 70 bis 80 Prozent der normalen Betriebsenergie – da mag der Bildschirm noch so dunkel sein. Grund ist das Netzteil, das nicht auf weniger Stromzufuhr eingerichtet ist.

Neue Elektronik-Konzepte

Hier versprechen innovative Konzepte Abhilfe. So könnte man die Netzteile für den Standby-Betrieb mit neuen Schaltungsdesigns ausstatten, die mehr einzelne Bauelemente benötigen. Insgesamt würden bei diesen Schaltungsdesigns trotz mehr Bauelementen Kosten gespart, weil sich insgesamt eine wesentlich günstigere Charakteristik ergibt. Doch solche Entwürfe müssen sich gegen die derzeit gängigen erst noch durchsetzen. Apropos Server: Bei ihnen sind heute oft noch nicht einmal die grundlegenden Standby-Mechanismen implementiert, die man bei Laptops selbstverständlich nutzt. Rühmliche Ausnahme sind einige Blades der neueren Generation, die zur Hälfte schlafen gelegt werden können. Man wird wohl schon bald mehr derartige Entwicklungen zu sehen bekommen. Relativ ausgeschöpft ist das Optimierungspotenzial übrigens bei USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen), ihr Wirkungsgrad liegt schon heute bei über 90 Prozent. Große Fortschritte gab es in letzter Zeit bei Prozessoren. Die neuen Designs von Intel, AMD und Sun verbrauchen erheblich weniger Strom als ihre Vorläufer. Immer kleinere Strukturen und immer höhere Taktraten steigern den Energieverbrauch überproportional. Diese Konzepte zur Leistungssteigerung stoßen deshalb an Grenzen. Die Zukunft gehört den Multicore-Architekturen. Hier arbeitet jeder Rechenkern langsamer und verbraucht dadurch erheblich weniger Strom. Auch bei Speichersystemen kann man sparen: Bleiben Festplatten stehen, sobald niemand auf sie zugreift, wird zumindest die Energie nicht verbraucht, die nötig wäre, um die permanente Rotation aufrecht zu erhalten.

Sparen auf RZ-Ebene

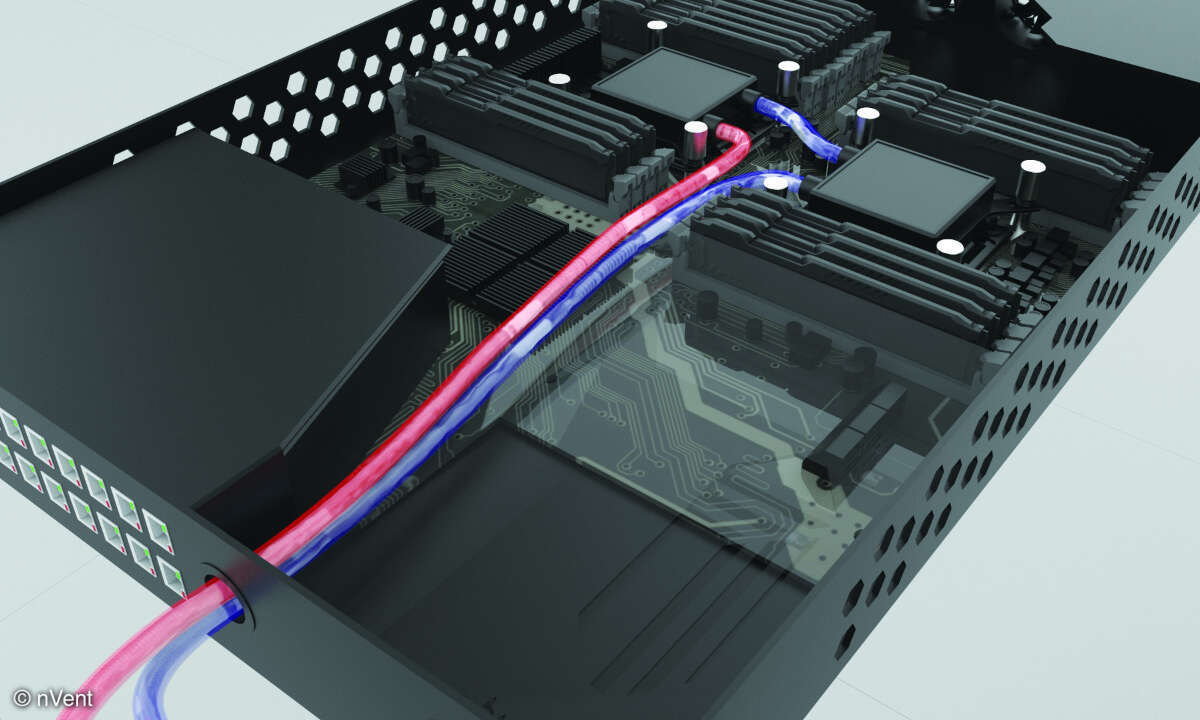

Das Design der Rechenzentrumsräume und -gebäude kann wesentlich energieeffizienter gestaltet werden als bisher üblich. Dazu gehören die Konstruktion von sogenannten heißen (Systemrückseiten) und kalten (Systemvorderseiten) Gängen in den Rechnerräumen, die Abwärmenutzung, die Nutzung der Außenluft zur Klimatisierung, Wärmetauscher, Isolierung der Gebäudeaußenseiten, baulicher Sonnenschutz, Doppelböden mit Löchern, wobei die Schicht unter den Systemen dem unbehinderten Lufttransport dient und so weiter. Immerhin scheint Energieeffizienz auch in der Praxis von Rechenzentrumsbetreibern zunehmend ein Thema zu werden. Das zeigen die Antworten auf diesbezügliche Anfragen, die InformationWeek Anfang des Jahres an diverse kommerzielle und wissenschaftliche RZ-Betreiber richtete. Drei Beispiele:

– Der Web-Dienstleister Strato betreibt Rechenzentren in Berlin und Karlsruhe, in denen er drei Millionen Domains verwaltet. In Berlin stehen 20000 dedizierte Server. Strato setzt beim Energiesparen auf sparsame Plattformen wie die Sun Fire T2000 oder generell auf AMD-Chips. Der Energiebedarf der Systemplattform sank durch Shared Webhosting, optimierte Softwarearchitekturen und die damit verbundene Reduktion der Zahl der Systeme auf ein Zehntel. Strato kühlt gezielt einzelne Server statt den gesamten Serverraum. Luftbewegungen und Temperaturverteilung in den Rechenzentren werden permanent überwacht. Der Rechnerraum besteht aus heißen und kalten Gängen, wobei die warme Luft von heiß nach kalt geleitet wird.

– T-Systems, mit 43000 Quadratmeter Maschinenraumfläche und 2,1 Petabyte Speicher, ließ 2004 eine energetische Bewertung aller 31 RZ-Standorte vornehmen und schrieb Optimierungspotenziale fest. Der durchschnittliche Stromverbrauch pro Rechenzentrum liegt derzeit bei vier bis fünf Megawatt. Jetzt werden kleinere Standorte konsolidiert. Zwei Rechenzentren, bei denen sich das anbietet, geben die Abwärme an benachbarte Bürogebäude ab, die damit heizen. Bei einem dritten ist das vorgesehen. Wenn möglich, kühlt Außenluft die Rechnerräume. Weitere Maßnahmen sind Punktkühlung für Großverbraucher, Wärmetauscher, ein energiebewusster Geräteeinkauf et cetera. »Seit Neuestem experimentiert T-Systems mit Brennstoffzellen als Energieversorgung für die Rechenzentren«, berichtet Joachim Weustenfeld, Leiter Infrastruktur Control und Services.

– Host Europe, ein Kölner Anbieter, der sich an Privat- und Geschäftskunden wendet, baut gerade ein neues »grünes« Rechenzentrum für 18000 Maschinen. Derzeit betreibt das Unternehmen zwei carrierneutrale Zentren in Köln. Die neue Einrichtung soll mit freier Kühlung arbeiten. Die Abwärme heizt Büros. Das Gebäude ist nach neuesten Maßstäben isoliert. Zudem gibt es auch hier heiße und kalte Gänge.

Öffentliche Auftraggeber als Schrittmacher

Besonders große Mühe geben sich einige öffentlich-rechtliche Rechenzentrums-Betreiber, wenn es um die Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit ihrer Infrastrukturen geht. Ein Beispiel ist das Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München. Dort arbeitet eine SGI Altix 4700, eines der leistungsfähigsten Systeme weltweit. Dazu kommen 600 weitere Server. Das Speichervolumen beträgt vier Petabyte. Rund 65000 Kunden aus dem Wissenschaftsumfeld rechnen hier. Die IT-Infrastruktur nimmt eine Fläche von 3 x 588 Quadratmetern im Rechnergebäude ein. Bei der Anschaffung deckelte das LRZ den erwünschten Gesamt-Stromverbrauch der Systeme auf 2 MW. Das Gesamtgebäude wurde auf Energieeffizienz optimiert. So wird es nur für Handwerksarbeiten betreten und muss daher nicht ständig beleuchtet werden. Die Räume werden mittels Baukerntemperierung beheizt oder gekühlt, kombiniert mit Abwärme und nur im Bedarfsfall mit Heizkörpern. Letztere wiederum werden mit Wasser aus der Fernwärme-Rückleitung erhitzt. Im Sommer kühlt Brunnenwasser mit Bodentemperatur die Büros, das in den Heizwasserkreislauf eingeleitet wird. Die Südseite des Instituts ist gegen Sonnenwärme geschützt, eine zentrale Warmwasserversorgung gibt es nicht, dafür einige elektrische Warmwasserbereiter, wo man sie benötigt. Außerdem achtet das Institut bei der Anschaffung von Rechnern oder Druckern auf niedrige Verbrauchswerte. Aber es geht noch mehr. Ästhetisch und technisch herausragend ist ein Neubau der Fraunhofer-Gesellschaft in Kaiserslautern. Das liegt wohl vor allem daran, dass ein innovatives Architekturbüro, AS Plan in Kaiserslautern, und ein umweltbewusster Bauverantwortlicher zusammenwirkten. Dr. Franz-Josef Pfreundt, Baubeauftragter des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) und gleichzeitig IT-Verantwortlicher der Einrichtung, interessierte sich schon immer für Umweltfragen. »Mein Ehrgeiz war, die Betriebskosten gering zu halten und gleichzeitig umweltfreundlich zu sein«, sagt er. Ab 2000 setzte er einen Prozess in Gang, um die gesamte DV des Instituts auf Thin Clients umzustellen, weil das energieeffizienter ist, und konzentrierte die Server in Serverräumen. Pfreundts Engagement kam den Absichten von Prof. Horst Ermel, dem Eigentümer von AS Plan, nur entgegen. Ihm sind ökologische Konzeptionen beim Hochschulbau, auf den sein Büro spezialisiert ist, wichtig. »Die Technologien sind da, und sie rechnen sich, jedenfalls auf lange Sicht«, ist Ermel überzeugt. Je teurer die Energie, desto eher. Das ITWM-Projekt hätte sich beispielsweise bei den Energiepreisen von 2002 nach 20 Jahren amortisiert. Dank gestiegener Preise hat sich diese Frist mittlerweile erheblich verkürzt.

Innovatives Design kombiniert Schallschutz und Abwärmenutzung

Das Konzept für das ITWM kombiniert den Schallschutz für die Mitarbeiter gegen den Lärm einer benachbarten Bundesstraße und einer Einflugschneise mit der Schaffung großzügiger Kommunikationszonen und einer Optimierung des Energieverbrauchs. Als Ziele wurden ein Stromverbrauch von 20 kWh/qm (ohne EDV) und 40 kWh/qm Wärmeverbrauch definiert. Außerdem sollten trotz großzügigen Einsatzes von Glas intelligent Baukosten gespart werden. Die Lösung bestand darin, den gesamten Baukörper in Blöcke mit dazwischen liegenden Freiflächen zu gliedern und diese Freiflächen mit einer Glashülle zu umgeben, sodass insgesamt ein großer, geschlossener Baukörper entsteht. Zwischen den Gebäuden befinden sich nun überdachte und mit einer Glaswand abgeschlossene Atrien, die als Kommunikationszonen dienen. Auch die Serverinfrastruktur, für die Pfreundt allein zuständig war, sollte innovativ und sparsam sein: Bei der Neubeschaffung der in den zwei Serverräumen des ITWM eingesetzten Dual-Core-Server führte Pfreundt selbst Messungen zum Stromverbrauch durch, die sich nicht nur, wie üblich, auf den Prozessor bezogen, sondern aufs Gesamtsystem. Die Rechner mussten einen Linpack-Benchmark abarbeiten, währenddessen wurde ihr Energieverbrauch gemessen. Als Maßzahl wurden GFLOP/sek (Millionen Fließkomma-Operationen pro Sekunde) pro Watt verwendet. »Durch Designveränderungen an Motherboard und Stromversorgung konnte der Verbrauch vom Lieferanten der Server um zehn bis zwanzig Prozent gesenkt werden«, erinnert sich Pfreundt. Dennoch reicht die Abwärme immer noch, um die Atrien zu erwärmen, sodass dort auch im Winter die Luft angenehme 20 Grad warm ist. Die an die Atrien angrenzenden Gebäudemauern mussten deswegen nicht isoliert werden, vielmehr kam man mit unverputztem Kalksandstein aus. Das sparte viel Geld. Außerdem bekamen die Räume, die am Atrium liegen, nur kleine oder gar keine Heizkörper. Weiter betreibt das Institut ein eigenes BHKW (Blockheizkraftwerk) in Kraft-Wärme-Kopplung und Solarzellen auf dem Dach. Zusätzliche Frischluft wird den Büros über einen Erdkanal zugeführt, der im Sommer kühlt und im Winter die Luft vorerwärmt. Wärmebedarfsspitzen werden durch Fernwärme abgedeckt. Als Kältequellen dient die Außenluft, mit der direkt die Rechenzentren gekühlt werden, ergänzt durch Absorptionskälte und klassische Kältetechnik. Schwierig war an diesem Bauvorhaben weniger die technische Konzeption als die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass das Gebäude nicht zum Groschengrab werden würde. »Wir haben keinen Euro mehr gebraucht«, sagt Pfreundt stolz, beklagt aber, dass die unterschiedlichen Handwerker, Planer und Bautechniker immer wieder an den Rand ihrer Fähigkeiten gerieten. Auch Architekt Ermel ist überzeugt: »Das Problem ist in den Köpfen der Leute.« Doch das muss nicht so bleiben, hofft Ermel. Immerhin interessiert sich nun eine baden-württembergische Fachhochschule, die einen Neubau plant, für das Energiekonzept aus Kaiserslautern.