Strippenchaos entwirrt

Wer neu verkabelt, steht meist vor einer ganzen Reihe von Fragen. Mit entsprechender Planung und ein bisschen Wissen lässt sich das Projekt »Strippen ziehen« jedoch meistern.

Fast-Cat.5e, als UTP oder STP, booted oder Snagless-Molded? Wer hier nur Bahnhof versteht, hat das Projekt »Netzwerkverkabelung« noch vor sich. Die Vielzahl der Fachausdrücke und Kürzel überfordern auch erfahrene Administratoren. Allerdings ist es, mit Planung und Wissen, letztendlich gar nicht so schwierig, den Durchblick zu behalten.

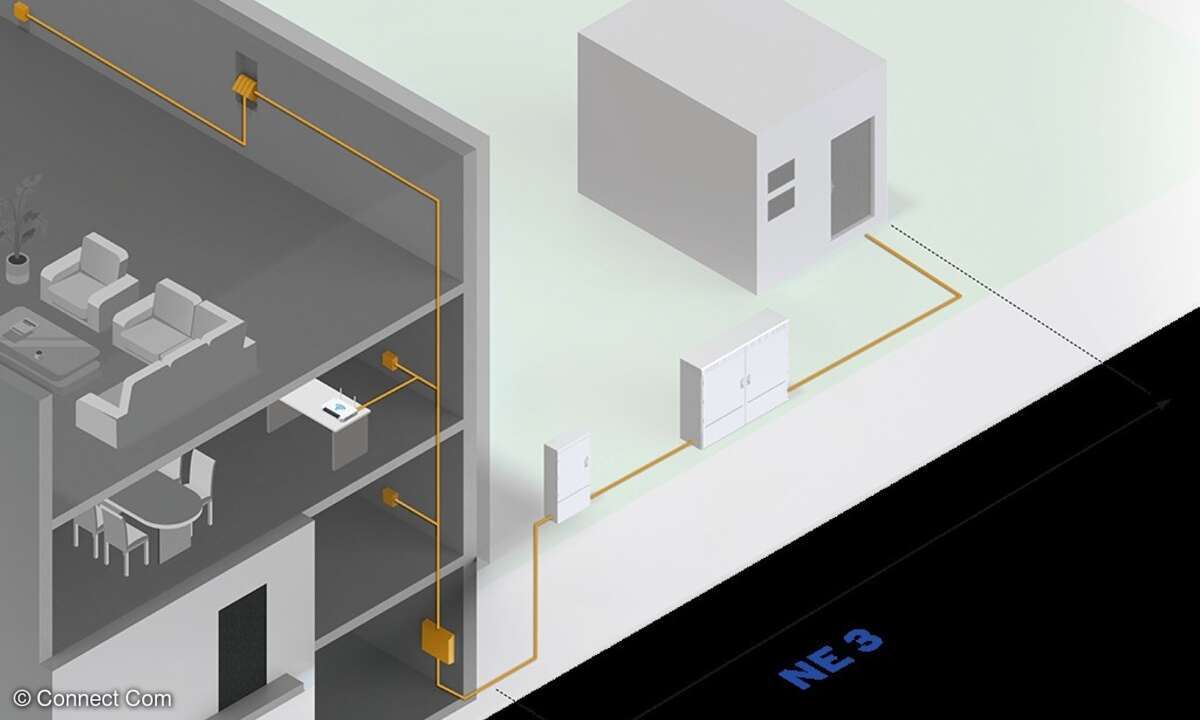

Bevor die Suche nach dem besten Kabeln begibt, steht eine Analyse der Gegebenheiten und der Ziele an. Es ist zu unterscheiden, ob eine geringe Anzahl von PCs in einer Filiale oder in einem kleinen Unternehmen miteinander zu verbinden sind, oder ob es sich um einen komplexen Bereich mit vielen Rechnern handelt. Weiterhin spielt es eine Rolle, wie lang die Abstände zwischen den Geräten, und auch, wo die Kabel zu verlegen sind.

In kleinen Bereichen kann es genügen, die Kabel einfach locker hinter den Schreibtischen zu verlegen. Das gilt allerdings nicht für große Installationen. Hier gelten bereits lose herumliegende Kabel als Fehlerquelle. Angestellte könnten versehentlich durch Stolpern Schäden herbeiführen. In Büros sollten deshalb die Kabel stets durch entsprechende Schächte am Fußboden oder in beziehungsweise an den Wänden geführt werden. Die Leitungen müssen stabil und wartungsfrei sowie immun gegen Störeinflüsse sein.

Klassengesellschaft

Vor dem Ziehen der Strippen heißt es allerdings, sich mit den verschiedenen Kategorien und Klassen der einzelnen Kabeltypen auseinander zu setzen. Es gibt zwei internationale Normungssysteme: die der amerikanischen EIA/TIA und die der internationalen ISO/IEC mit ihrem europäischen Ausläufer Cenelec, kurz für European Committee for Electrotechnical Standardisation.

Die weit verbreitete »Kategorien«-Terminologie stammt von der EIA/TIA. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die realisierbare Übertragungsbandbreite in MHz einzelner Komponenten eines strukturierten auf Kupfer basierenden verdrillten Verkabelungssystems. Das europäische Pendant entspricht den gleichen »Kategorien«, nur wird hier von Klassen gesprochen, die alphabetisch angeordnet sind. So entsprechen beispielsweise die Kabel der EIA/TIA-Kategorie 6 der ISO/IEC-Klasse E.

Weit verbreitet sind in Deutschland die Kabel der Kategorie 5 auf der Basis von geschirmten Zweidrahtkabeln, dem so genannten STP, kurz für Shielded-Twisted-Pair. Ginge es nach den Amerikanern, wäre dieser Standard bereits obsolet, da bei ihnen hauptsächlich ungeschirmte Kabel (UTP – Unshielded-Twisted-Pair) zum Einsatz kommen, die, mit ihrer Taktfrequenz von 100 MHz, nicht sonderlich gut für die immer höheren Übertragungsraten geeignet sind und bei Gigabit-Geschwindigkeiten schnell streiken. Hier haben sich die Amerikaner beholfen und die Kategorie 5e mit einigen Erweiterungen definiert.

Cat.5e verletzt allerdings die ursprünglichen Design-Parameter dieses Verkabelungssystems. Die sahen vor, dass von den insgesamt vier Drahtpaaren jeweils die Paare 1 und 4 für die eigentliche Übertragung zu nutzen seien und die restlichen Paare auf Erdpotenzial gelegt werden. Die Paare sind allerdings nur bedingt geeignet, da es sich dabei ebenso um gesplittete wie gekreuzte Leitungen handelt.

Eine weitere Besonderheit sind Fast-Cat.5e-Kabel. Ihre maximale Leistung liegt zwar auch bei einem Gigabit pro Sekunde, doch auf Grund ihrer Übertragungsfrequenz von 350 Megaherz ist der effektive Datendurchsatz höher als bei normalen Cat.5e-Kabeln. Der schnelle Takt hat aber den Nachteil, dass das Kabel empfindlicher auf Störeinflüsse reagiert und die Dämpfung zunimmt.

Allerdings reichten die Erweiterungen bei Cat.5e den Normierungsgremien nicht aus. Deshalb entstand die Kategorie 6; sie ist ein Teil der Commercial-Building-Wiring-Standards, die unter TIA/EIA-568-B veröffentlicht sind. Cat.6 verbindet einen Teil der weiten Bandbreite von Cat.7 mit den umfassenden Anforderungen, die in Cat.5e definiert wurden. Zur Verbesserung der elektromagnetischen Kompatibilität sind in Cat.6 auch die Symmetrieanforderungen von Kabeln, Steckern, Dosen und Patchfeldern festgelegt. Zudem soll ein Cat.6-System auch rückwärtskompatibel sein.

In jedem Fall favorisieren die US-Hersteller den Cat.6-Standard. Allerdings gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten des Atlantiks. In Europa und dabei besonders in Deutschland wird dem noch jüngeren Standard Cat.7 der Vorzug gegeben.

Kategorie 7 erlaubt Frequenzen von bis zu 750 MHz und arbeitet mit sehr robusten Kabeln. Diese sind bekannt unter der Bezeichnung S-STP oder auch PIMF, kurz für »Paare in Metallfolie«.

Allerdings hat Cat.7 nicht nur Vorteile gegenüber Cat.6. Es nutzt nicht die gleichen RJ45-Steckverbinder, die in geschirmten Kabelinstallationen üblich sind. Das macht die Neuverkabelung um einiges schwieriger, wesentlich teuerer und führt zu Zurückhaltung bei den Neuinstallation, da die Anwender verunsichert sind. Allerdings konnten sich die Normierungsgremien an diesem Punkt auf die Steckverbinder GG45 der Alcatel-Tochter Nexans einigen. Dieses Verbindungssystem ist rückwärtskompatibel zu den RJ45-Steckern. Wo Cat.5 noch den Anforderungen von Gigabit-Ethernet gewachsen ist, aber keinerlei Reserven mehr für die Bandbreiten-Steigerung aufweist, sind Cat.6 und Cat.7 besser gerüstet.

Lange Strippe

Unabhängig von Standard ist die maximale Kabellänge pro Teilstück auf 100 Meter begrenzt. Dies ist allerdings nur ein theoretischer Wert, der in der Praxis kaum zu erreichen ist, da unterschiedliche Faktoren Einfluss auf die Kabel nehmen. Zunächst spielt die so genannte Dämpfung des Kabels, eine Art innerer Widerstand, eine große Rolle. Ist der Wert hoch, verkürzt das die maximale Kabellänge. Nachteilig sind auch Stromkabel, die neben einem Netzwerkkabel liegen. So bremst das elektromagnetische Feld einer Stromleitung den Datenverkehr. Weiteren Einfluss hat auch die Signalstärke der Netzwerkkarten. Nur bei hohem Pegel gelangen die Informationen einwandfrei über sehr lange Strecken.

Kontaktaufnahme

Nahezu genauso wichtig wie die Kabel sind die Stecker, die den Kontakt zu Netzwerkkarten, Switch oder Router herstellen. Für Ethernetkabel kommen die RJ45-Stecker zum Einsatz. Sie besitzen einen Widerhaken, mit dem sie sich fest in der Buchse halten. Versehentliches Herausgleiten ist nicht möglich, da zum Lösen des Steckers ein Pin heruntergedrückt werden muss.

Die Verarbeitung des Steckers sowie die fachgerechte Montage haben großen Einfluss auf die Stabilität des Netzes und auch auf die Haltbarkeit. Wer ein Kabel fertig konfiguriert kauft, also inklusive Stecker, hat meist die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Verarbeitungsqualitäten: »Assembled«, »Booted« oder »Snagless-Molded«.

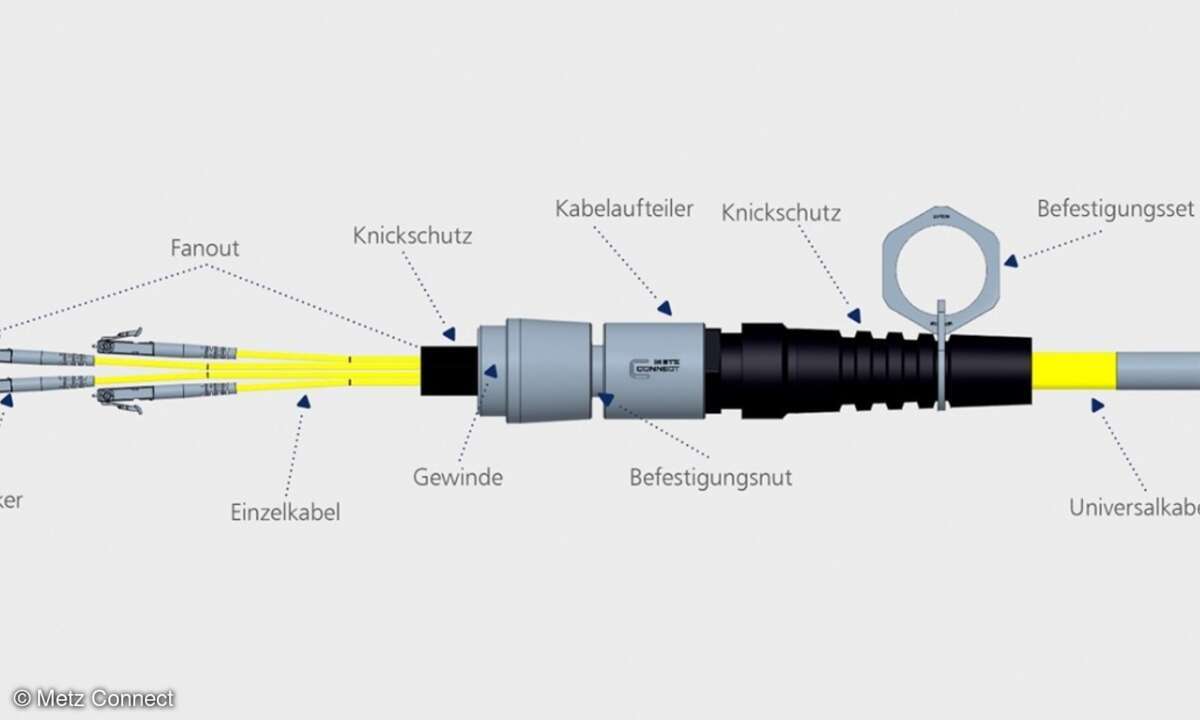

Die erste Variante ist die einfachste und auch kostengünstigste. Ein einfacher RJ45-Stecker wird am Kabelende angebracht. Da sich der Stecker in die Adern und den Kunststoffmantel bohrt, besteht ein gewisser Schutz gegen Zug. Starkes Biegen des Kabels direkt am Stecker sollte aber vermieden werden. Einen zusätzlichen Knickschutz umschreibt die Bezeichnung »Booted«. Hier bildet der Stecker eine Einheit mit einer Hartgummilasche, die etwa den ersten halben Zentimeter des Kabel gegen Verknicken schützt und gleichzeitig eine zusätzliche Zugentlastung schafft.

Den besten Schutz für Kabel und Stecker liefert die Verarbeitungsart »Snagless-Molded«. Hier bilden Stecker und Kabel eine Einheit. Der Stecker ist nahtlos in Kunststoff gepresst, hat keine scharfen Ecken, mit denen er sich verhaken könnte, und deckt zudem den Pin, der den Stecker arretiert, komplett mit ab. Somit kann dieser nicht abbrechen oder versehentlich gedrückt werden.

Vorkonfigurierte Kabel setzten umsichtige Planung voraus, da die Kabellängen bereits beim Kauf bestimmt sein müssen. Es ist aber auch möglich, die Kabel selbst zu konfigurieren, also Stecker anzubringen. Allerdings ist das nur für diejenigen interessant, die das regelmäßig machen möchten. Zum Anbringen der Stecker ist Spezialwerkzeug nötig, eine so genannte Crimpzange. Zudem müssen gewisse Kenntnisse vorhanden sein, da beim »Crimpen« einiges falsch laufen kann. Die Zange quetscht den Stecker förmlich auf das Kabel, dessen Adern vorher in einer bestimmten Reihenfolge angelegt sein müssen.

Teures Glas

Die Kupferkabelvarianten der neueren Zeit unterstützen alle Sprache-, Daten-, Bilder- und Video-Anwendungen. Zudem enthalten sie Empfehlungen zur Struktur eines Verkabelungssystems und klassifizieren die Ende-zu-Ende-Verbindung mit den dafür einzusetzenden Kabeltypen. Kommt es aber künftig zu noch schnelleren und bandbreitenintensiveren Technologien, so stehen die Kupferkabel langfristig an ihrer Leistungsgrenze und damit wohl vor dem Aus. So ist es im Backbonebereich jetzt schon Usus, mit Glasfaserkabel zu arbeiten.

Heute sind diese Kabel eigentlich nicht mehr sehr viel teurer als die Kupfervarianten. Was diese Möglichkeit kostenspielig macht, sind die aktiven Komponenten für die Verkabelungstypen auf der Basis von Glasfasern. Daher ist eine komplette Ablösung von Kupferleitungen durch Lichtwellenleiter erst in seltenen Fällen wirtschaftlich sinnvoll.

Farbenspiel

Ist die Entscheidung für Kabelart, -länge und Steckkontakte gefallen, bleibt noch die Farbauswahl. Dabei geht es nicht um einen Modegag, sondern um echte Hilfe. Wer für unterschiedliche Teilnetze jeweils eine eigene Farbe wählt, findet sich im Kabelchaos, das zwangsläufig entsteht, besser zurecht.

Hierbei gilt es zu beachten, dass der Farbe Orange bereits eine eigene Stellung zukommt. Sie ist für besonders geschützte Leitungen reserviert. Diese sind zusätzlich vor Feuer geschützt, meist durch Teflon, so dass sie im Brandfall und unter großer Wärme länger funktionstüchtig bleiben. Die Kabel müssen eine gesonderte Kennzeichnung aufweisen.

Für unsichtbar verlegte Kabel, die durch Wände oder Fußböden verlegt werden, ist es ratsam, auf Kabelkanäle zu setzen und die Kabel nicht fest zu verputzen. Ein Kanal hat den Vorteil, dass sich später ein defektes Kabel herausziehen und ein neues hindurchziehen lassen. Dabei sollten sich die Netzwerkkabel die Kanäle aber nicht mit Stromkabeln teilen.

Bevor viele Meter Kabel gezogen werden, gilt es, sich einige Gedanken zu machen, tut die Installation doch in der Regel viele Jahre ihren Dienst. Nach dem Strippenziehen sollte diese Basis der Infrastruktur aber nicht in Vergessenheit geraten. Eine ständige Wartung ist erforderlich. Zudem gleicht das System nach einige internen Umzügen und anderen Änderungen kaum noch den Plänen, nach denen es installiert wurde. Um Verzögerungen bei den Wartungsarbeiten zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, die Kabelpläne auf dem aktuellen Stand zu halten. [ ka ]