Telemedizin mit Hindernissen

Telemedizin mit Hindernissen Von der Telemedizin versprechen sich Politiker und auch Mediziner großen Nutzen. Doch häufig steckt der Teufel in der Kostenverteilung oder im Detail.

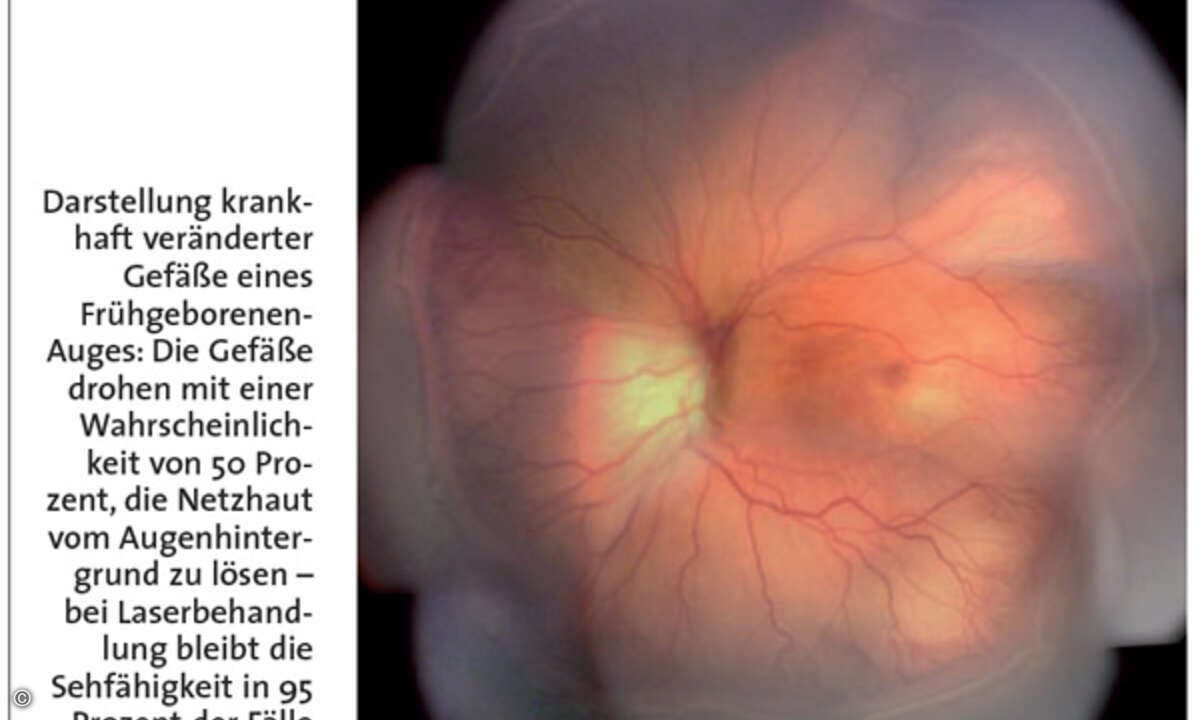

Telemedizin ist in aller Munde: In Deutschland gab es im laufenden Jahr gleich mehrere Kongressveranstaltungen, die sich des Themas annahmen, so der Telehealth-Kongress zur Cebit und die Telemed im Rahmen der Berliner E-Health-Woche (siehe Artikel Seite 42). Doch die Wirklichkeit sieht nicht immer so glorios aus wie die gern verbreiteten spektakulären Erfolgsgeschichten. Zwar stehen die Nutzeffekte gut konzipierter und durchgeführter telemedizinischer Verfahren außer Frage. Andererseits liegt die Telemedizin quer zu den gegenwärtigen Entgeltstrukturen und Usancen der Medizinbranche, was unter Umständen große Schwierigkeiten für ihre Implementierung bedeuten kann. Ein Beispiel dafür, wie ein unzweifelhaft sinnvolles Projekt unter Umständen in den Mühlen der Finanzierung zerrieben wird, gibt es in Regensburg. Es geht dabei um die augenärztliche Begutachtung von Frühgeborenen. Bei diesen sind, je nachdem, wie früh sie auf die Welt kommen, die Blutgefäße noch nicht voll ausgereift. In einigen Fällen kommt es bei den Frühchen zu Wucherungen der Blutgefäße der Augen. Dadurch kann sich die Netzhaut vom Augenhintergrund ablösen, was dann zur lebenslangen Erblindung führt. Erkennt man diesen Zustand rechtzeitig, kann man die Kinder operieren und so ihr Sehvermögen retten. Nun steht das Fachwissen, die Netzhaut von Frühgeborenen zu begutachten, nur an wenigen Stellen zur Verfügung, in Ostbayern zum Beispiel an der Abteilung für Kinderophtalmologie, Strabismologie und Ophtalmogenetik der Universitätsklinik Regensburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. Birgit Lorenz.

Frühgeborenen-Screening Dort wurde 2001 mit dem Projekt »Ost- und Nordbayerisches Augenärztliches Telemedizinisches Screening von Frühgeborenen zur Vermeidung von Blindheit« begonnen. Die fünf Frühgeborenenzentren der Region erhielten Spezialkameras. Die vor Ort erzeugten, jeweils etwa 700 KBit großen Bilder der Frühchen-Netzhäute werden per ISDN ins Regensburger Auswertungszentrum verschickt und dort von Fachpersonal begutachtet. So muss das Kind im Regelfall nicht nach Regensburg transportiert werden, was ein zusätzliches Risiko bedeutet. Nur wenn nötig, wird das Kind dann in Regensburg operiert. Die Kameras sind Spezialentwicklungen und kosteten pro Stück 40000 Euro. Finanziert wurde ihre Anschaffung gemeinsam von Bayerischer Landesstiftung und Bayerischer Sparkassenstiftung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft zahlte eine Arztstelle und wissenschaftliche Hilfskräfte über zwei Jahre hinweg, um eine Datenbank aufzubauen und die gewonnenen Daten zu analysieren. Das Geld ist inzwischen fast verbraucht, die Pilotphase endete im Dezember 2006. Pro Perinatalzentrum werden im Jahr rund 50 Kinder angesehen, wobei pro Kind im Durchschnitt zwei Untersuchungen anfallen. Für die telemedizinische Befundung würde jeder der fünf lokalen Kliniken Kosten von etwa 7000 Euro jährlich entstehen. Für diesen Posten ist jedoch im Etat der Kliniken kein Geld ausgewiesen, da die Untersuchung in den Diagnoseverzeichnissen, die zur Abrechnung verwendet werden, nicht vorkommt. Außerdem müssten die Kameras irgendwann erneuert werden, wofür ebenfalls Geld zurückgelegt werden müsste. Untersucht wurden bisher rund 1200 Kinder, operiert 40. Inzwischen schicken aus finanziellen Gründen nicht mehr alle Perinatalzentren ihre Bilder nach Regensburg. Das ist fatal, denn pro nicht erblindetem Kind werden allein deshalb Hunderttausende Euro eingespart, weil es nicht sein ganzes Leben lang monatliches Blindengeld erhält – hier spart allerdings das Land, die Kliniken haben nichts davon. Nun geht Lorenz als Direktorin des Zentrums für Augenheilkunde nach Gießen und nimmt das Auswertungszentrum mit. In Regensburg bleibt immerhin eine eingearbeitete Mitarbeiterin zurück. Was allerdings passiert, wenn neue Kameras beschafft werden müssen, steht in den Sternen.

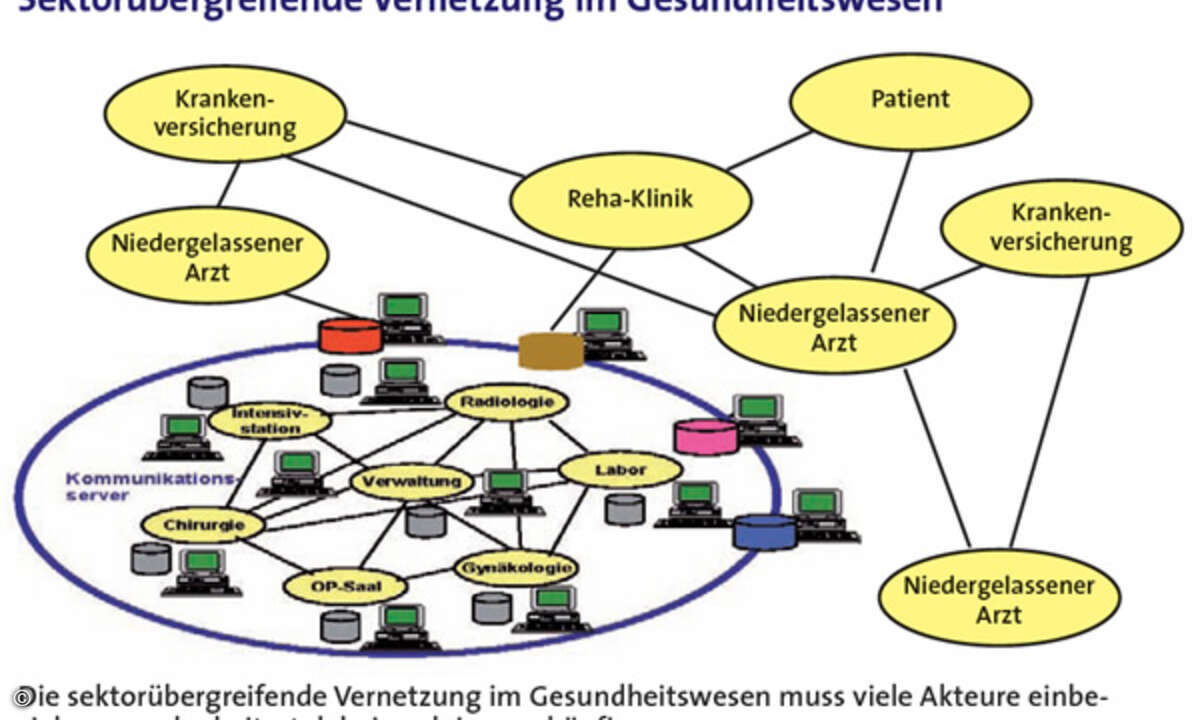

Der Mensch als Hemmfaktor Nicht immer sind die Hindernisse rein finanzieller Natur. Vielmehr geht es häufig um organisatorische oder kommunikative Probleme, wenn eigentlich reizvolle E-Health-Konzepte nicht funktionieren. Ein Beispiel dafür ist die sektorübergreifende Kommunikation zwischen Kliniken, Reha-Betreibern, Ärzten, Apotheken und sonstigen Akteuren des Gesundheitssystems. Ziel ist eine elektronische Patientenakte, die allen Akteuren jederzeit konsistente Informationen zu einem Fall verfügbar macht. Beispiele aus diesem Bereich lieferte auf der Berliner Telemed-Tagung Prof. Dr. Ulrich Prokosch, Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Informatik der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und gleichzeitig ihr CIO. Im einzelnen ging es um die gemeinsame Erstellung und elektronische Übermittlung von Arztbriefen durch ein Schmerzzentrum, um die präoperative Beratung niedergelassener Chirurgen durch die herzchirurgische Abteilung einer Klinik und die integrierte Versorgung (IGV) von Patienten durch eine Augenklinik. Oft fehlte es schon an der einfachsten Motivation: Wo liegt der Vorteil eines elektronischen Arztbriefs, wenn die Patienten ohnehin Disketten mit dem Material mitbekommen? Haben Kardiologen überhaupt ein Interesse daran, sich an ein bestimmtes Krankenhaus zu binden, das dann Patienten aus der Ferne beurteilt? Was haben niedergelassene Ärzte von auf elektronischer Kommunikation basierenden IGV-Verfahren, wenn sie intern auf Papier dokumentieren? Dazu kamen in allen Projekten erhebliche technische Probleme: Sobald Kardiologen ältere Geräte hatten, die den Standard DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine) nicht unterstützen, konnten sie nicht an dem Beratungsprojekt teilnehmen. Da es bis zu zwölf Minuten dauert, eine Bildsequenz vom Kardiologen an die Klinik zu verschicken, ist ein Kurier-PKW (der aus anderen Gründen sowieso dort hinfährt) auf einer kurzen Strecke möglicherweise sogar schneller. Beim IGV-Projekt reichten die niedergelassenen Ärzte Papierdokumente ein, die dann in der Klinik in elektronische Formulare eingegeben wurden – der klassische Fall eines Medienbruchs. Um mit der AOK, die in das IGV-Projekt eingebunden war, abzurechnen, mussten die niedergelassenen Ärzte ihrerseits teilweise vier verschiedene Excel-Tabellen führen. Beim Projekt der Arztbriefe lagen die Herausforderungen im Bereich Sicherheitstechnik: Entweder jeder einzelne Arztbrief musste umständlich elektronisch signiert werden, was Zeit kostet, oder mehrere Arztbriefe mussten zu einem Paket zusammengefasst werden. Doch ist das rechtlich in Bezug auf den Datenschutz überhaupt zulässig? Prokosch zitierte am Ende seines Vortrags einen amerikanischen Kollegen, Harry Cayton, mit den Worten: »Die Entwicklung der elektronischen Patientenakte ist weniger eine technische als eine soziale Aufgabe.« Vielleicht würde diese Einsicht auch dem unendlichen Projekt Gesundheitskarte endlich auf die Beine helfen.