Apps als Zauberformel

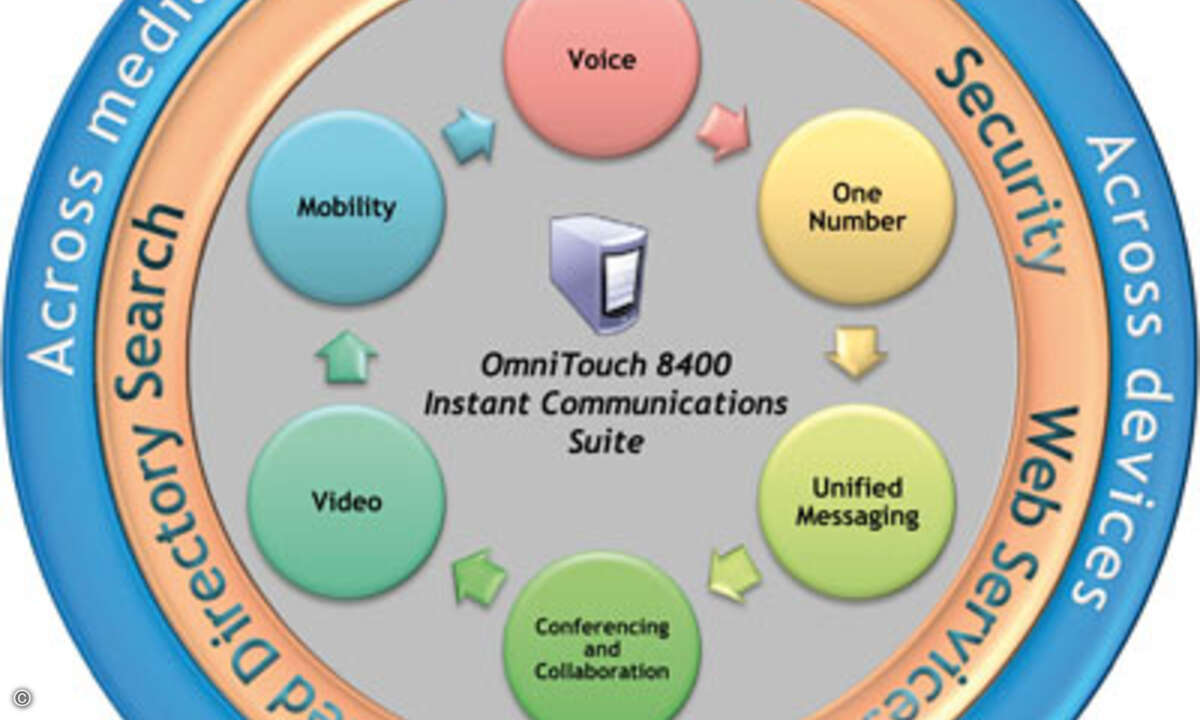

Moderne Kommunikationsplattformen verbinden bisherige Kommunikations-"Silos" wie Telefonie, Video, Session-bezogenes Daten-Sharing, Präsenz und Chat und erweitern gleichzeitig das Kommunikationsspektrum um soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Google Plus. Um die verschiedenen Medien mit dem Benutzer als Zentrum bestmöglich zu "föderieren", sind offene Lösungen gefragt. SIP vereint dabei als Standardprotokoll für Echtzeitdienste die Plattformen mehrerer Hersteller und befreit den Nutzer von gerätespezifischen Fesseln.Mitarbeiter in Unternehmen sind heute mit den unterschiedlichsten Geräten für die Kommunikation ausgestattet: ein Telefon auf dem Schreibtisch, ein Mobiltelefon für die Erreichbarkeit unterwegs, zusätzlich vielleicht noch ein Blackberry oder ein Iphone für mobile E?Mails und Chats - vielleicht noch ein Tablet-PC für Web-Zugriffe und mobiles Video-Conferencing. Im Zug der in den letzten Jahren verstärkt umgesetzten Kommunikationsoptimierung - Stichwort: Unified Communications (UC) - sind all diese unterschiedlichen Kommunikationskanäle und -medien heute oft in irgendeiner Form miteinander verbunden. Mehr noch - auch die verschiedenen Kommunikationsmittel der sozialen Medien halten auf UC-Plattformen immer weiter Einzug. Die ehemals unabhängige Gerätelandschaft erhält täglich neue intermediale Brücken.

Die Kehrseite dieser eigentlich positiven Entwicklung besteht allerdings darin, dass sie oft mit neuen Abhängigkeiten einhergeht: UC-Lösungen offenbaren sich in vielen Fällen als "geschlossenes Ökosystem", das seine Nutzer auf ganz bestimmte Kommunikationspfade und -geräte zwingt. Gewinnt ein so ausgestattetes Unternehmen einen neuen Geschäftspartner, zum Beispiel einen Zulieferer, treffen dabei zwei isolierte UC-Welten aufeinander. Als gemeinsamer Nenner steht dann - wie gehabt - neben dem Telefon oft nur E?Mail als Kommunikationsmittel zur Verfügung.

Während in der Datenkommunikation durch den Siegeszug der IP-Protokolle schon sehr früh eine herstellerübergreifende Standardisierung einsetzte, kochten in der Telekommunikation die einschlägigen Player noch sehr lange ihr eigenes Süppchen. Mit Voice over IP als TK-Basis kam zwar auch SIP (Session Initiation Protocol) schon vor vielen Jahren als gemeinsamer Standard ins Spiel, eine durchschlagende Akzeptanz blieb ihm jedoch lange Zeit verwehrt. Der Grund für die zögerliche Akzeptanz von SIP ist der Definition des Standards in die Wiege gelegt: In einer Umgebung, in der die großen TK-Anlagenhersteller traditionell mit zum Teil mehreren tausend Dienstmerkmalen auftrumpften, definiert SIP gerade einmal 19 Funktionen (für 17 Dienstmerkmale). Es muss also nicht wundern, dass dieses manchmal geringschätzig als "Klingeln-Hören-Sprechen-Standard" bezeichnete Kommunikationsmodell in TK-Kreisen zunächst kaum ernst genommen wurde.

Während SIP bei den Funktionsmerkmalen tatsächlich deutliche Einschränkungen brachte, kam jedoch auf der anderen Seite etwas hinzu, was es in den alten, proprietären TK-Welten bis dahin noch nicht gegeben hatte: Multimedia. Selbst mit 5.000 Funktionen adressierten die TK-Anbieter immer nur den einen Kommunikationskanal - Sprache. Mit SIP hingegen lassen sich bei aller Einfachheit Features wie Instant Messaging, Chat, Präsenzinformationen etc. mit einbinden.

Richtig ist also, dass es mit SIP zunächst zu erheblichen Einschränkungen der Funktionsvielfalt im Sprachverkehr kam, während aber gleichzeitig die medienübergreifende Kommunikation überhaupt erst realisierbar wurde. Ebenfalls ein wichtiger Punkt: Erstmals ließen sich mit SIP auch Unternehmens- und Carrier-Funktionen miteinander verbinden, wie das Beispiel Mobiltelefon zeigt. Die durch SIP realisierbare Integration von Enterprise- und Provider-Netzen dürfte aller Voraussicht nach künftig noch zu erheblich stärker verzahnten Lösungen führen, als dies heute üblich ist. So ist es vorstellbar, dass etwa die Mobilfunk-Provider in Zukunft neben ihren klassischen Carrier-Diensten gleichzeitig ein breites und attraktives Angebot an Hosting-Lösungen anbieten werden. Das heißt: Alles, was ein Unternehmen an Servern und UC-Lösungen bislang in Eigenregie betreibt, wandert ins Rechenzentrum der Provider - der Anwender bezieht seine gewünschten Lösungen als Service aus der Cloud. In dieser Variante dürften die früher als "Centrex" fast vollständig durchgefallenen und später als IP-Centrex nur mäßig erfolgreichen Service-Angebote endlich ihren großen Siegeszug feiern. Und SIP liefert dafür die Basis.

Bezüglich der Funktionen sind in Sachen SIP derzeit mehrere Trends zu beobachten. Einige Hersteller gehen dazu über, für die Signalisierung zwar SIP zu verwenden, den Wust an Funktionen aber wie gehabt über proprietäre Protokolle abzubilden - jetzt allerdings verpackt in SIP. In Wirklichkeit bedeutet dies aber nichts anderes als "alter Wein in neuen Schläuchen", für Unternehmen bietet sich mit diesen Lösungen kaum eine Chance, das Potenzial von SIP wirklich auszuschöpfen und eine Offenheit für weitere Hersteller und Endgeräte umzusetzen.

Überflüssiges ausmisten

Ein anderer Weg besteht darin, bei SIP fehlende Funktionen über standardisierte Applikationsschnittstellen in das System mit einzubinden. Ein klassisches Beispiel stellt die oft zitierte Chef-zu-Sekretärin-Funktion ("Chef-Sek") dar, die bei SIP in dieser Form nicht existiert. Eine kleine Web-Anwendung - ähnlich den Apps für Smartphones - könnte das Defizit via HTML5-Funktionen bedarfsgerecht füllen. In modernen Office-Strukturen ist die Chef-Sek-Funktion übrigens immer seltener nachgefragt - ebenso wie mindestens 4.500 weitere der rund 5.000 Funktionen der alten TK-Welt. Viele Anbieter verpassen hier eine gute Chance, den Funktionsdschungel zugunsten einer einfacheren und übersichtlichen Handhabung auszumisten - und dies, obwohl einschlägige Studien seit Jahren immer wieder zu dem Ergebnis kommen, dass 90 und mehr Prozent der eingerichteten TK-Funktionen nie zum Einsatz kommen. Wenn aber doch einmal eine solche Funktion gefragt ist, kann eine entsprechende App das Problem punktgenau lösen.

Eine gute Strategie für eine hinsichtlich Herstellern und Endgeräten offenen TK-Welt setzt also durchgängig auf SIP, wobei der Fokus auf einer intelligenten Verknüpfung der mit SIP steuerbaren unterschiedlichen Kommunikationskanäle wie Voice, Video, Chat, Präsenz, Applikations- und Daten-Sharing etc. liegen sollte. Parallel müsste die Plattform eine standardisierte App-Schnittstelle bieten, über die sich weitere (Spezial-)Funktionen gleichsam nach Bedarf hinzubuchen lassen - im Gegensatz zur alten TK-Welt aber nicht nur für Sprache, sondern auch für alle anderen von SIP unterstützten Interaktionswege und dies zudem mit Integration von Carrier-Funktionen.

Eine Herausforderung stellen derzeit noch soziale Medien wie Facebook oder Google Plus dar, für deren Integration SIP keinen standardisierten Weg vorsieht. Gleiches gilt auch für Kommunikationsplattformen wie Microsoft Lync, die die kanalübergreifende Idee von SIP in Form einer proprietären, funktional gegenüber SIP erweiterten Form umsetzen.

Eine Integration in eine offene SIP-Umgebung lässt sich in solchen Fällen nur über spezifische Connectoren realisieren, die der der Hersteller der SIP-Plattform als eine Art Übersetzungs-Tool entwickeln muss. Bei Alcatel-Lucent beispielsweise ist dies über zwei Varianten seiner Omnitouch-Plattform gelöst: Die so genannte "Multimedia Edition" bedient alles, was mit SIP adressierbar ist, während die "Federation Edition" darüber hinaus auch Connectoren zu sozialen Medien und großen proprietären Plattformen wie etwa Lync umfasst.

Ein weiterer starker Grund für SIP ergibt sich aus dessen Eigenschaft, der Unternehmens-Security eine standardisierte Analysemöglichkeit zu bieten. Ein Beispiel: Ein Teilnehmer am Berliner Hauptbahnhof will mit seinem Tablet-PC eine Video-Session mit seinem Kollegen in der Hamburger Zentrale aufbauen. Der eine befindet sich also im öffentlichen Internet, während der andere hinter einer Firewall im privaten Intranet sitzt. Da Unternehmen keinen unkontrollierten Datenfluss von intern nach extern oder umgekehrt dulden, würde die Firewall eine solche Verbindung untersagen.

Security inklusive

Die Lösung stellen spezielle Gateways beziehungsweise so genannte Session Border Controller (SBC) dar, die in diesem Fall den Datenfluss steuern und überwachen. Oft handelt es sich dabei um dediziere Geräte, die - parallel zu den klassischen Daten-Firewalls - speziell den Echtzeitverkehr managen, es gibt jedoch auch integrierte Lösungen.

SBCs könnte man vereinfacht auch als dedizierte Voice-/Video-Firewalls bezeichnen, die zusätzlich die Funktion eines Adressübersetzers zwischen den Medien und gegebenenfalls auch IP-Versionen über-nehmen.

Plädoyer für SIP

Ohne den Standard SIP wäre dies ein äußerst schwieriges und aufwändiges Unterfangen, denn in diesem Fall müsste jedes einzelne herstellerspezifische Protokoll mit in den SBC aufgenommen sein, da sich nicht vorhersagen lässt, welche Geräte welcher Hersteller an einer Konversation beteiligt sind. Damit stellt SIP die unabdingbare Basis dar, um in einer global ausgerichteten, sehr dynamischen Kommunikationsumgebung mit ständig wechselnden Endgeräten die Wege auf ökonomische Weise offen zu halten.