Big Brother wider Willen

Technischer Fortschritt im Bereich der Display-Technik wirkt sich nicht nur auf den eigenen Computerarbeitsplatz aus, sondern auch auf andere Geräte. Heute muss man auch bei Babyphonen nicht mehr auf Video verzichten - und fertig ist das Spionagegerät.

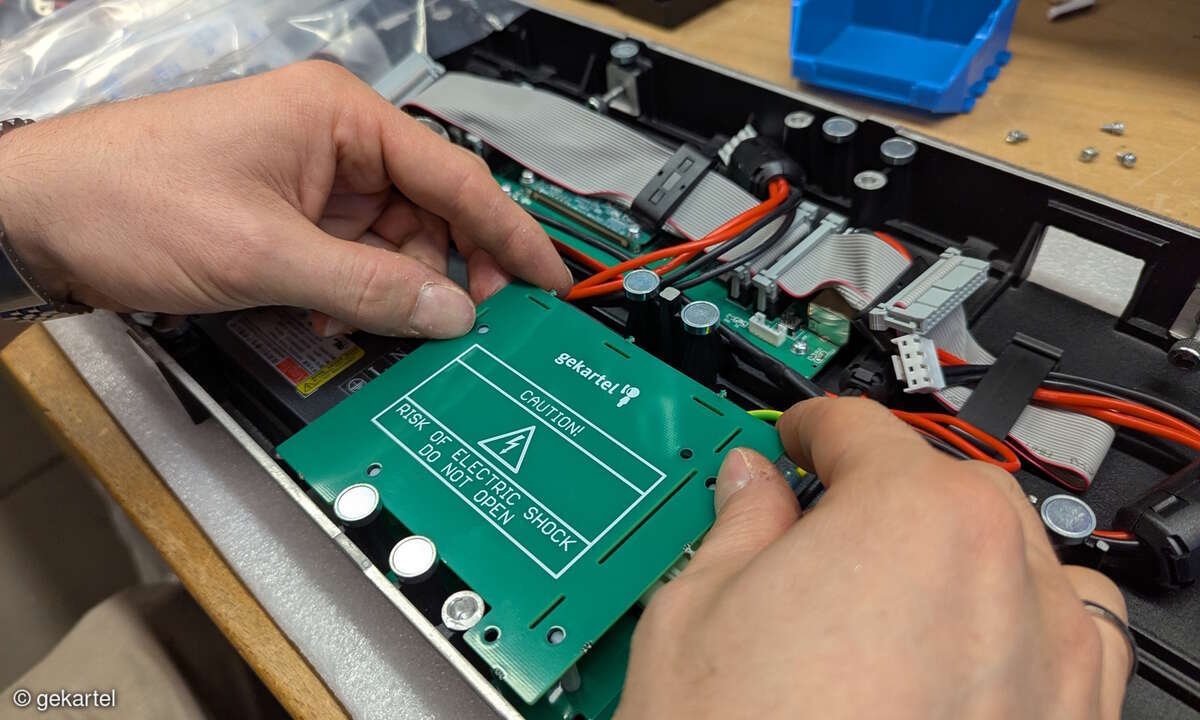

Der Empfänger hat ein farbiges TFT-Display. Der Sender ist eine kleine Kamera, die das Ton- und

Videosignal per Funk überträgt. Fertig ist die Baby-Überwachung, und ein sicheres Gefühl stellt

sich ein. Manchmal allerdings wird dieses Gefühl auch empfindlich gestört – wenn man als Eltern

nämlich das Baby des Nachbarn anstelle des eigenen sieht oder gar plötzlich Fernsehen schaut. Man

könnte nun einfach den Kanal seines Senders und des Empfängers umstellen – aber wenn man mit

Datensicherheit beruflich zu tun hat, dann stellt sich an dieser Stelle noch auf ganz anderer Ebene

ein recht ungutes Gefühl ein.

Wer den handlichen Empfänger einfach einmal mitnimmt auf eine Tour "in die Stadt", erlebt eine

noch größere Überraschung als im heimischen Wohngebiet: Er sieht – neben dem einen oder anderen

Fernsehprogramm – alle möglichen Szenen: Hauseingänge, Parkplätze, den Empfangsbereich bei Firmen,

interne Büros, Ladengeschäfte und Privatwohnungen.

Die Babies und deren Bettchen sind klar in der Unterzahl. Funküberwachungskameras dagegen

scheint es fast überall zu geben. Mit etwas Glück sieht man sich selbst vorbeigehen – Big Brother

wider Willen.

Der Hintergund: Video-Babyphone, aber auch Funk-Überwachungskameras, verwenden für die drahtlose

Übertragung dieselben Frequenzen um 2.4 GHz. Die Empfänger funktionieren also mit allen Sendern

zusammen und umgekehrt. Der Babyphone-Empfänger empfängt die Überwachungskamera genauso gut wie der

Empfänger eines Überwachungskamera-Sets das Signal der Videoeinparkhilfe. Zusätzlich gibt es Sets

zur drahtlosen Übertragung von Kabelfernsehen – auch auf denselben Kanälen. Es handelt sich dabei

allerdings nicht um WLAN nach 802.11.

Nur durch die Wahl der Kanäle kann eingeschränkt werden, was man empfängt oder nicht. Die

handelsüblichen Geräte sind dabei auf 3 bis 4, umfangreichere drahtlose Videoüberwachungsanlagen

auf ein bis zwölf Kanäle beschränkt. Aber auch hier liegen alle Kanäle auf festen Frequenzen. Kanal

4 einer Überwachungskamera ist auch bei einem TV-Übertragungsset Kanal 4. Um fremde Signale

aufzufangen, müssen daher nur die entsprechenden Kanäle durchprobiert werden.

Warum aber fällt niemandem auf, dass die Signale seiner Kameras unverschlüsselt und für

praktisch jeden mit dem passenden Empfänger erreichbar ausgestrahlt werden, wenn sowohl das Band

als auch die Kanäle standardisiert sind? In der Realität liegen die Sender selten so nah zusammen,

dass sie sich stören. Das Signal der Videoüberwachungskamera im Hauseingang wird das

Video-Babyphone im zweiten Obergeschoss desselben Gebäudes nicht stören – schlimmstenfalls ist der

Empfang ein bisschen schlechter. An manchen Kreuzungen in Großstädten sieht dies allerdings anders

aus: Hier ist manchmal Kanal 1 überbelegt, und Bilder überdecken sich, weil abschirmende Mauern und

Fenster fehlen. Erst, wenn man sich einem Sender nähert, beginnt sich dessen Signal

durchzusetzen.

Typischerweise können die Videosignale 20 bis 40 Meter entfernt von der Kamera empfangen werden.

In wenigen Ausnahmen reicht der Übertragungsbereich auch erheblich weiter. Die Positionierung und

der Typ der Kamera sind hier entscheidend: Eine Kamera, die in einem voll verglasten Büro in der

Nähe des Fensters montiert ist, kann auch in 100 Metern noch empfangen werden. Abgesehen von der

Kanalwahl gibt es keinerlei Schutzmechanismen. Es existiert weder ein Verschlüsselungsstandard, auf

den man aufbauen könnte, noch gibt es einen guten Grund für den Hersteller, sich um dieses Problem

zu kümmern. Überwachungskameras sparen das Verlegen von Kabeln ein, die einen großen Kostenfaktor

bei der Installation darstellen.

Genau dies macht die Kameras für den Endverbraucher so attraktiv. Bei der Verwendung drahtloser

Kameras ist weder das Durchbohren von Wänden nötig noch das teilweise mühevolle Kaschieren von

Leitungen, was vor allem an einem schönen Altbau sehr aufwändig sein kann. Da der Käufer eines

solchen Gerätes von dieser Einsparung so viel wie möglich profitieren möchte, würde er ein teureres

Gerät, das ein verschlüsseltes Signal verschickt, nicht kaufen. Die unglaubliche Verbreitung

derartiger Systeme liegt somit sicherlich an den Preisen von Kamera- und Empfänger-Sets. Eine

Kamera mit Handempfänger kostet in der Regel weniger als 200 Euro.

Dies hat verschiedene Konsequenzen. Zum einen sind derartige Kameras nicht immer als Schutz vor

Diebstählen geeignet. Ein Dieb nämlich kann sehen, was die Kamera auch sieht, und kann sich deshalb

bei einem eventuellen Einbruch ohne weiteres im "toten Winkel" der Kamera halten. Die Kamera hilft

ihm außerdem, zu entscheiden, wie er in ein Objekt eindringt. Wird die Eingangstür überwacht, wählt

er eben ein Fenster und so weiter. Hinzu kommt, dass nicht immer nur Bilder übertragen werden. Sehr

oft unterstützen Kameras dieser Art auch Audio, insbesondere natürlich die Babyphone. Damit kann

mitgehört werden, was im privaten oder beruflichen Umfeld besprochen wird, und Abschalten lässt

sich die Audio-Funktion oft nicht. Ein weiterer Punkt ist, dass der mögliche Mithörer seinen

Empfänger bequem in der Manteltasche tragen und über Kopfhörer mithören kann. Entdeckt wird er

nicht. Mit dem passenden Zusatzgerät vermag der Lauscher oder Mit-Seher das Signal auch

aufzuzeichnen.

WLAN mit WPA2 wäre nötig

Will man derartige Kamerasysteme absichern, scheitert man zwangsläufig an den fehlenden

Verschlüsselungsmethoden. Jede Form des Videoschutzes, die man einfach durch den Kauf des passenden

Empfängers umgehen kann, ist einfach nichts wert. Es bleibt daher nur der Umstieg auf ein

drahtgestütztes System oder der Einsatz von Kameras, die WLAN-Technik zur Übertragung verwenden und

mindestens WPA2 unterstützen. Auch lassen sich die Geräte nicht nachträglich erweitern. Da mit dem

Produkttyp Kosten gespart werden sollen, fehlen die entsprechenden Optionen. Auch die Sendestärke

kann nicht reguliert werden. Hier ist ohnehin Vorsicht geboten: Da es sich beim Übertragungsbereich

der Geräte um das 2.4-GHz-Band handelt, können Empfangsgeräte mit WLAN-Antennen ausgestattet

werden, um deren Leistung zu verbessern. Sich wegen der kurzen Reichweite des Signals in Sicherheit

zu wiegen, wäre also verfehlt.

Man kann also nur raten, auf diese Technik zu verzichten. Sie zeigt, was passiert, wenn nicht

oder unzureichend verschlüsselte Signale einem unbestimmten Benutzerkreis zugänglich gemacht

werden. Ein System, bei dem man nur das passende Empfangsgerät kaufen muss, um dessen Signale zu

empfangen und zu verstehen, ist von Prinzip her unsicher. Es kann daher nur an Stellen zum Einsatz

kommen, bei dem ein Schutz wirklich unnötig ist.

"Einblicke in die Privatsphäre", ZDF REPORTER, 22.03.2007, www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/26/0,4070,5254938-0,00.html. Der Beitrag zeigt unter die Kamera einer Apotheke. Man kann außerhalb des Gebäudes zusehen und mithören, wie die Apotheker mit Patienten über Rezepte und Behandlungen reden.

"Wardriving & Wireless Penetration Testing?, Chris Hurley et al, Syngress.

Paragraph 202b StgB: dejure.org/gesetze/StGB/202b.html

Die technische Situation bei drahtlosem Videofunk ist im Grunde recht übersichtlich – rechtlich

allerdings wirft das Thema gleich eine ganze Reihe von Fragen auf. Um die Probleme klären, hat Syss

für die LANline ein Interview mit einem auf IT Sicherheits- und Datenrecht spezialisierten Anwalt

geführt.

Dr. Jyn Schultze-Melling LL.M. ist Technologie-Anwalt bei der internationalen Wirtschaftskanzlei

Nörr Stiefenhofer Lutz in München und dort Spezialist für das IT-Sicherheits- und

Datenschutzrecht.

LANline/Syss: Macht sich jemand strafbar, der mit einem Babyphone durch die Innenstadt läuft und

sich Bilder von Überwachungs-Kameras anschaut?

Schultze-Melling: Seit ungefähr drei Jahren macht sich hierbei zunächst einmal der strafbar, der

solche Überwachungskameras unbefugt einsetzt und dabei den "höchstpersönlichen Lebensbereich" der

Betroffenen verletzt – ein anschaulicher Klassiker hierbei sind zum Beispiel die ganz unauffällig

videoüberwachte Umkleidekabine im Kaufhaus oder heimlich überwachte Kindermädchen.

Ebenso wird zwar eigentlich auch derjenige bestraft, der dermaßen illegal hergestellte Videos

speichert, vervielfältigt oder Dritten zugänglich macht. Wer aber nur mit einem Babyphone in der

Hand durch die Innenstadt läuft, wird kaum Ärger mit dem Staatsanwalt bekommen – bloßes Zuschauen

ist bislang zumindest strafrechtlich nicht relevant. Aber Vorsicht: Ganz anders sieht es aus, wenn

solche illegalen Aufnahmen aufgezeichnet werden und dann zum Beispiel auf Videoportalen wie Youtube

und Co. landen – dies kann zu Strafanzeigen führen.

Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt: Das Abfangen der Daten von

Funküberwachungskameras mit dem Babyphone berührt auch datenschutzrechtliche und

persönlichkeitsrechtliche Themen, und hier können Verstöße mit Unterlassungsverfügungen,

Schadenersatzklagen und empfindlichen Geldbußen enden.

LANline/Syss: Können solche Signale unter Umständen legal aufgezeichnet werden?

Schultze-Melling: Wie gesagt ist das bloße Zuschauen nicht strafbar, es sei denn, man hat die

Kamera selbst aufgestellt. Auch das Mitschneiden ist strafbar. Ansonsten hat man es hier in erster

Linie mit datenschutzrechtlichen Fragen zu tun. Abgesehen von einigen Ausnahmefällen ist laut

Bundesdatenschutzgesetz die Videoüberwachung öffentlicher Räume nur von öffentlichen Stellen oder

von Privaten zur Wahrung ihres Hausrechts zulässig, wobei eine Überwachung natürlich eine gewisse

Dauer voraussetzt.

Ist man also weder Polizeibeamter auf Verbrecherjagd noch der Hausherr, der seine Geschäftsräume

überwacht, oder kann man auch sonst keine guten Gründe vorbringen, warum man einen öffentlich

zugänglichen Platz per Video überwachen muss, gilt ein striktes Überwachungsverbot, sobald über die

Kamera Personen zu erkennen sind. Das gilt natürlich prinzipiell auch für eine "Überwachung" mit

dem Babyphone und erst recht für die Aufzeichnung der Bilddaten.

LANline/Syss: Verhält es sich anders, wenn man bei der Installation eines solchen Empfängers

zufällig ein privates oder gar dienstliches Gespräch mithört?

Schultze-Melling: Grundsätzlich gilt hier das Gleiche. Wenn ich also zufällig auf die richtige

Frequenz einer Überwachungskamera komme und dadurch dem Nachbarn ins Schlafzimmer schauen kann,

sollte ich das Babyphone lieber abschalten, sobald ich das bemerke. Handelt es sich um einen

Büroraum, sollte man dasselbe tun und vielleicht in Erwägung ziehen, die betroffene Firma zu

informieren. Der für diese Erkenntnis notwendige kurze Augenblick ist aber rechtlich kein

Problem.

LANline/Syss: Kann ich mich als Besitzer einer solchen (Funk-)Kamera gegen Mithören- und -sehen

zur Wehr setzen?

Schultze-Melling: Rechtlich kaum – Sie bekommen in der Regel ja nicht einmal mit, wer ihre

Überwachungskameras anzapft und Sie auf diesem Wege belauscht und beobachtet.

Hinzu kommt, dass Sie aufgrund der bereits beschriebenen datenschutzrechtlichen Vorschriften ja

ohnehin jedem mitteilen müssen, dass er überwacht wird – für manche Zeitgenossen dürften daher die

charakteristischen Hinweisschilder in öffentlichen Räumen quasi eine Aufforderung zum Zuschauen

darstellen.

LANline/Syss: Bei den von uns beschriebenen Geräten kann man nicht oder nur schwer verhindern,

das Dritte das Signal empfangen und somit sehen und eventuell auch hören, was die Kamera sieht oder

deren Mikrofon hört. Welche Konsequenzen hat diese technische Eigenfür den Einsatz dieser Kameras

im Firmenumfeld?

Schultze-Melling: Abgesehen von den beschriebenen strafrechtlichen Konsequenzen, mit denen sich

die Verantwortlichen konfrontiert sehen können, muss ganz klar gesagt werden: Hier geht es auch um

Know-how-Schutz!

Wenn ich als Geschäftsführer eine derartige Kamera in meiner Firma aufstellen lasse, um zum

Beispiel meine Mitarbeiter in einem Großraumbüro zu kontrollieren, und ein Modell mit

Audio-Übertragung erwische, dann habe ich mich ja praktisch erfolgreich selbst verwanzt. Das

Gleiche gilt natürlich auch für die Industrie: Als Konkurrent kann mir ein ausführlicher Blick in

die neuen Produktionshallen des Wettbewerbers extrem viel wert sein – noch dazu, wenn ich dafür

noch nicht einmal durch die Fabriktore schleichen muss.

LANline/Syss: Welche Konsequenzen kann es haben, wenn jemand ein dienstliches Telefonat meiner

Mitarbeiter mit einem Kunden aufzeichnet und veröffentlicht?

Schultze-Melling: Abgesehen davon, dass es sich hierbei auch um ein strafbares Datenabfangen im

Sinne des nagelneuen Paragraph 202b StGB handeln könnte, kann jemand, der sich auf diese Weise

unbefugt Betriebsgeheimnisse verschafft, schon auf der Grundlage des geltenden Wettbewerbsrechts

mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.