Lohnt sich SDN?

SDN zwischen Fakt und Fiktion

Software-Defined Networking (SDN) ist zurzeit eines der am heißesten diskutierten Themen in der IT. So gut wie jeder namhafte Anbieter hat inzwischen ein eigenes SDN-Portfolio im Programm, das seinen Kunden die Möglichkeiten Software-gesteuerter und virtualisierter Netzwerktechnik erschließt. Doch in der Praxis sind keine zwei Lösungsansätze deckungsgleich. Kein Wunder also, dass die Anwender verunsichert sind. Nik Noltenius, Consultant bei Controlware, erklärt, welche Chancen SDN bietet – und wo die Grenzen der Technologie liegen.

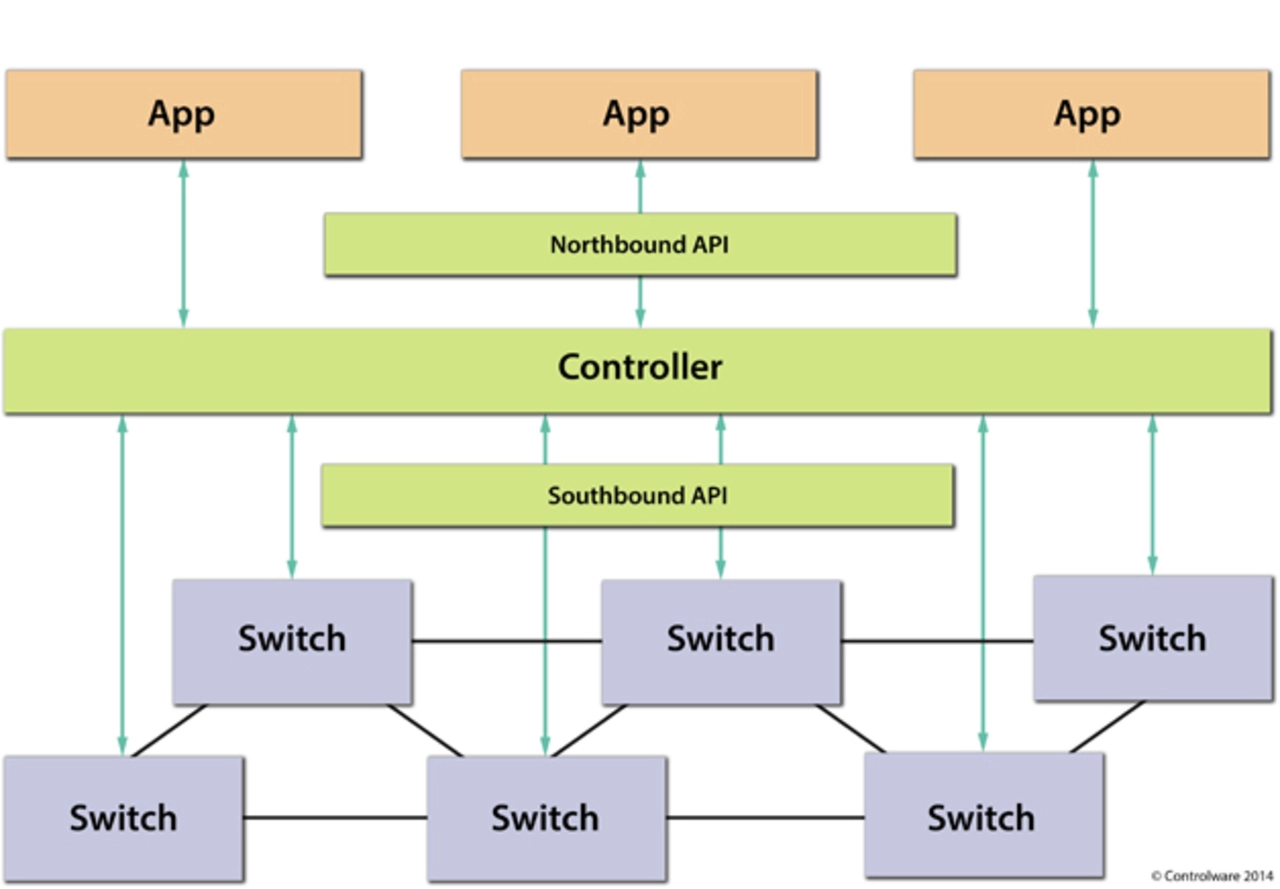

Am Anfang war SDN nur ein akademisches Gedankenspiel: Was wäre, fragten sich die Informatiker an der Stanford University, wenn man die Control- und die Data-Plane im Netzwerk physisch voneinander entkoppeln könnte? Auf diese Weise ließe sich die gesamte Intelligenz für das Routing der Pakete aus den Switches in einen zentralen Controller verlagern. Das Resultat wäre ein Netzwerk, in dem sich Switching und Routing automatisiert und Software-gesteuert über den zentralen Controller programmieren ließen. Der eigentliche Transport der Pakete könnte dann über einfachste generische Switches ohne eigene Intelligenz erfolgen.

Die Idee des Software-Defined-Networkings war geboren und stieß von Beginn an branchenweit auf hohes Interesse. Immerhin verspricht der innovative SDN-Ansatz Unternehmen jeder Größe eine Reihe nachhaltiger Vorteile:

- Einsparungen durch die Vereinheitlichung der Data-Plane: Da die Switches keine eigene Intelligenz mehr bereitstellen müssen, können im SDN statt teurer High-End-Switches und Router auf Layer 2 und 3 einfachste Hardware-Switches von der Stange eingesetzt werden. Die Unternehmen profitieren so von deutlich günstigerer Hardware und vermeiden einen dauerhaften Vendor-Lock-in.

- Zentralisiertes Management des Netzwerks: Die Bündelung der Routing- und Switching-Intelligenz in einem zentralen Controller ermöglicht Administratoren eine zentralisierte Verwaltung globaler Netzwerke. Rollouts unternehmensweiter Routing-Policies, Inbetriebnahmen neuer Server und viele weitere administrative Aufgaben können damit über eine einheitliche Konsole erledigt werden. Auch im Hinblick auf das Monitoring eröffnet SDN den Betreibern ganz neue Optionen: Über den zentralen Controller haben IT-Abteilungen jederzeit Zugriff auf Flow-Daten aus dem gesamten Netz – selbst beim Echtzeit-Mitschnitt in 40- oder 100-Gigabit-Ethernet-Umgebungen, wo klassische Monitoring-Systeme an ihre Grenzen stoßen.

- Leistungsfähige Schnittstellen für die Software-gesteuerte Programmierung des Netzwerks: Software-Anwendungen haben im SDN die Möglichkeit, über eine API unterschiedlichste Kommandos an den zentralen Controller des SDNs zu übergeben. Ein denkbares Einsatzszenario wäre zum Beispiel, dass eine UCC-Plattform zu Beginn eines Telefonats SIP automatisch auf den Verbindungen priorisiert, auf denen die Pakete tatsächlich entlanglaufen, und die Priorisierung nach Beendigung des Telefonats wieder aufhebt. Dies eröffnet Unternehmen ganz neue Möglichkeiten zur Programmierung und Automatisierung ihrer Netzwerkprozesse.

- Virtualisierung der Netzwerk-Ressourcen: Ähnlich wie bei der Server- oder Storage-Virtualisierung garantiert die Zentralsierung der Ressourcen im SDN Unternehmen ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Auf diese Weise lässt sich die Auslastung des Netzwerks durch ein dynamisches Routing zwischen Anwendungsservern und Backbone – also ohne VLANs und Bonding – optimieren. Service-Provider und IaaS-Anbieter sind durch die flexible Ressourcenallokation in der Lage, ihr Netzwerk bedarfsgerecht in dedizierte Kunden- oder Abteilungsnetze mit individuellen SLAs zu segmentieren oder weitgehend automatisiert eine große Zahl neuer Systeme zu provisionieren.

- SDN zwischen Fakt und Fiktion

- Lohnt sich die Investition in SDN-Technologie?

- Herausforderungen beim SDN-Einsatz