Die kommunalen IT-Zünfte gehen zu Ende

Die kommunalen IT-Zünfte gehen zu Ende Der Streit um die Vergabe öffentlicher IT-Aufträge beschäftigt zunehmend die Gerichte. Die kommunalen IT-Dienstleister müssen erkennen, dass es letztlich keine geschützten Terrains innerhalb des EU-weiten Wettbewerbs geben wird.

Mit Vehemenz wird zwischen Kommunen und der IT-Branche um die freihändige Vergabe von Aufträgen an kommunale IT-Dienstleister gestritten, also die Vergabe ohne Ausschreibung. Gerade erst hatte die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände die Bundesregierung aufgefordert, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dazu zu nutzen, sich gegen die zunehmende Vergaberechtspflichtigkeit einzusetzen. Umgehend verlangte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien (BITKOM), an sich nicht gerade ein Befürworter des bestehenden Vergaberechts, alles unverändert zu lassen. Während der Branchenverband alle hoheitlich tätigen Stellen auffordert, sich ihren Kernaufgaben zu widmen, »statt sich unter Umgehung des Wettbewerbs zu betätigen«, bedroht nach Ansicht der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister (VITAKO) »eine Handvoll privat organisierter Unternehmen« den erfolgreichen Wettbewerb im kommunalen IT-Sektor. Private Anbieter diffamierten, so VITAKO, Kommunen und deren IT-Dienstleister.

Neue kommunale IT-Protagonisten

Bei dem Streit um sogenannte In-House-Geschäfte geht es um einiges: Hoher Innovations- und Kostendruck zwingt die Verwaltungen mehr denn je, ihre Leistungs- und Kostenstruktur zu überprüfen. In den vergangen Jahren haben viele Kommunen ihre IT-Dienstleistungsträger in andere Organisationsformen überführt, um deren Wirtschaftlichkeit zu verbessern und sie gegebenenfalls auch dem Wettbewerb mit privatwirtschaftlich geführten Unternehmen auszusetzen. Zu den in den letzten Jahren gewählten Organisationsformen gehören die Ausgründung als kommunaler Eigenbetrieb, wie beim Dortmunder Systemhaus dosys, die Gründung einer IT-GmbH, wie Lecos der Stadt Leipzig oder PROSOZ Herten der Stadt Herten, oder die Vereinbarung von Joint Ventures, wie ekom21 als Gemeinschaftsunternehmen des Kommunalen Gebietsrechenzentrums Kassel KGRZ und der Kommunalen Informationsverarbeitung in Hessen KIV (beides Körperschaften des öffentlichen Rechts). Als weitere rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten werden auch Fusionen gewählt, wie der Zusammenschluss der Datenzentrale Schleswig-Holstein, des Landesamts für Informationstechnik Hamburg sowie der luK-Abteilung des Senatsamts für Bezirksangelegenheiten Hamburg zu Dataport, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, oder es werden Partnerschaften von öffentlichen und privaten Organisationen gegründet, wie ID Bremen, ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Bremen und T-Systems Enterprise Services, oder man bildet Zweckverbände, wie die IT-Kooperation Rhein/ Ruhr, eine Gemeinschaft von sieben kommunalen Datenzentralen in Nordrhein-Westfalen, die nach dem Prinzip gegenseitiger Amtshilfe arbeiten. Außerdem haben sich kommunale IT-Dienstleister für die Koordination untereinander zu Arbeitsgemeinschaften auf Länderebene zusammengeschlossen, so in Nordrhein-Westfalen zur AKDN und auf Bundesebene zur VITAKO.

Private Anbieter werden ausgebremst

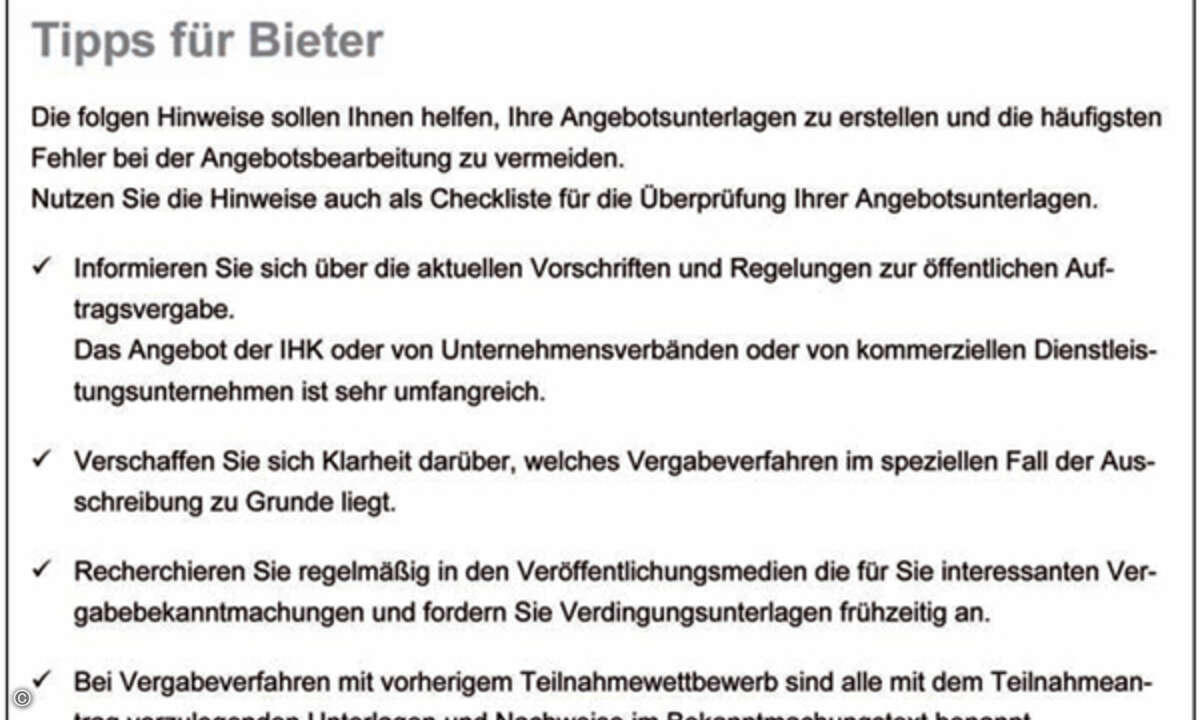

Die Auftragsvergabe an kommunale IT-Dienstleister erfolgte und erfolgt in vielen Fällen ohne vorherige Ausschreibung. Als wirtschaftliche Erstausstattung mitgegeben wurden den Gesellschaften nicht nur ihre bislang intern erbrachten Leistungen. Vielmehr wurden freihändig auch Aufträge vergeben, die bislang an rein private Unternehmen gingen. Damit wird die Brisanz für die rein privaten IT-Unternehmen deutlich. Zum einen bleiben ihnen mögliche Geschäftsfelder verschlossen. Gleichzeitig verlieren sie bereits bestehende Marktanteile, weil aufgrund der Direktvergabe an kommunale IT-Dienstleister keine Ausschreibung mehr erfolgt oder sie in Ausschreibungen gegen kommunale IT-Dienstleister antreten müssen, die vor dem Hintergrund einer sicheren Grundauslastung anders kalkulieren können und die weitere Vorteile durch ihre Nähe zu den Kommunen oder durch ihre Organisationsform haben. Zudem stimmen sich die kommunalen IT-Dienstleister in den von ihnen gebildeten Arbeitsgemeinschaften zunehmend über Standardisierungen und andere wettbewerbsrelevante Themen ab. Die Folge kann eine weitere Marktverschließung sein. Ausgetragen wird der Streit in den Gerichtssälen. Erst wenn es einem Unternehmen gelingt, die Vergabe eines Auftrages ohne Ausschreibung an einen kommunalen IT-Dienstleister zu Fall zu bringen, kommt es zur Ausschreibung und damit überhaupt erst zur Möglichkeit, im Wettbewerb zu gewinnen. Durch den (erfolgreichen) Angriff auf den Auftrag wird die Zusammenarbeit der Kommunen mit ihren Gesellschaften an der verwundbarsten Stelle getroffen. Nach dem Ausgang der letzten Rechtsstreitigkeiten müssen die kommunalen IT-Dienstleister Grund zur Sorge haben, denn ihre bevorrechtigte Position gegenüber den Kommunen und damit der gesicherte Auftragseingang werden durch das Vergaberecht zunehmend gefährdet. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist frei in seiner Entscheidung, ob eine ausgegründete IT-Tochter zukünftig aufgrund von Konzerninteressen beauftragt wird, obwohl wirtschaftlich günstigere Angebote Dritter vorliegen. Dies gilt nicht gleichermaßen für die Kommunen. Sie können als öffentliche Auftraggeber grundsätzlich nicht freihändig vergeben, sondern sind gezwungen, eine diskriminierungsfreie Ausschreibung durchzuführen. Ist die Kommune allerdings Gesellschafter des IT-Dienstleisters, kann sie sich unter bestimmten Voraussetzungen auf das so genannte In-House-Privileg berufen. Dieses besagt, dass bei Beibehaltung des bestehenden Einflusses organisatorische Veränderungen, wie die Gründung einer gesonderten Gesellschaft, nicht zu einer Ausschreibungspflicht führen. In den letzten zwei Jahren wurden jedoch viele der Modelle, bei denen die Kommunen sich auf das In-House-Privileg beriefen, von der Rechtsprechung für unzulässig erklärt.

Verstärkter Zwang zur Ausschreibung

Eine wesentliche Entscheidung traf zunächst der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2005. Das Gericht beschränkte die ausschreibungsfreien In-House-Geschäfte auf Fälle, bei denen das beauftragte Unternehmen sich zu hundert Prozent im kommunalen Eigentum befindet. Private Gesellschafter und damit alle öffentlich-privaten Partnerschaftsmodelle bleiben dabei also außen vor, will die Kommune weiterhin das In-House-Privileg nutzen. Nach einer Stellungnahme der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände führte diese Rechtsprechung dazu, dass Kommunen Leistungen wieder verstärkt selbst erbringen oder die Gründung von gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gar nicht anstreben. Die Rechtsprechung verschärfte die Bedingungen für Kommunen jedoch noch weiter. Die alleinige Eigentümerstellung reichte den Gerichten nicht. Sie forderten zusätzlich ein »überwiegendes Tätigwerden« für die Gesellschafter. So genügte im letzten Jahr dem Oberlandesgericht (OLG) Celle für die Annahme eines vergaberechtsfreien In-House-Geschäftes nicht, dass das betreffende IT-Unternehmen 92,5 Prozent seines Umsatzes aus Geschäften mit den 49 kommunalen Gebietskörperschaften erzielt, denen das Unternehmen gehört. Ein Anteil Drittgeschäft von gerade einmal 7,5 Prozent reichte aus, um den kommunalen IT-Dienstleister jedem privaten Unternehmen gleichzustellen und seiner bevorrechtigten Position zu berauben. Ob es sich bei den Drittkunden um staatliche Einrichtungen handelt, ist nach Auffassung des Gerichtes unerheblich. Entscheidend sei alleine, dass der kommunale IT-Dienstleister in Wettbewerb zu anderen Softwareunternehmen getreten sei. Allein aufgrund dieses Umstandes können die Kommunen nicht freihändig den Auftrag an das Gemeinschaftsunternehmen vergeben, sondern sind verpflichtet, jeden IT-Auftrag europaweit auszuschreiben. Unterlassen sie es und vergeben den Auftrag freihändig, ist die Nichtigkeit des Vertrages die gravierende Folge. Ein letztes sicheres Terrain glaubte man in den verschiedenen Formen der kommunalen Zusammenarbeit zu haben, in denen Leistungen gemeinsam oder von einer Kommune, gegebenenfalls unter Hinzuziehung des kommunalen IT-Dienstleisters, erbracht werden. Erneut brach der EuGH in den als sicher geglaubten Hafen ein. Er hatte in einem von der Kommission gegen den Staat Spanien angestrengten Verfahren 2005 entschieden, dass nationale Regelungen, die Aufträge zwischen öffentlichen Verwaltungen untereinander generell vom Vergaberecht ausnehmen, europarechtswidrig sind (Az. C 84/03). Das OLG Naumburg entschied im gleichen Jahr hierzu, dass immer dann, wenn es um Leistungen geht, die zumindest auch durch ein privates Unternehmen erbracht werden können, die Verträge zwischen Kommunen ausschreibungspflichtig sind (Az. VK 2 LVwA LSA 23/05). Der Abschluss von interkommunalen Verträgen über die Zusammenarbeit bei IT-Leistungen ist somit vergaberechtsfrei grundsätzlich nicht möglich. Weitere dunkle Wolken ziehen am kartellrechtlichen Horizont auf. Treten die kommunalen IT-Dienstleiter in den Markt ein, sind sie zwangsläufig sowohl untereinander als auch gegenüber den privaten Unternehmen Wettbewerber. Damit finden die weit reichenden Verbote wettbewerbsbeschränkender Absprachen Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Arbeit der in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen gegründeten Arbeitsgemeinschaften.

Dilemma-Situation für die Kommunen

Eine Entlastung könnte den Kommunen allein auf der europäischen Ebene gewährt werden, da hier die Rechtsetzungskompetenz liegt. Weder Kommission noch Rechtsprechung lassen jedoch die Tendenz zu einer Aufweichung der bestehenden Vergaberechtslinien erkennen. Der Vorstoß der Kommunen im Europäischen Parlament führte zwar zu einer Entschließung, nach der eine Konkretisierung der Maßstäbe angestrebt werden soll, jedoch bedeutet dies noch keine Entlastung. Dabei steht Deutschland durchaus nicht alleine mit der Problematik in Europa. Länder wie Italien, Spanien und Österreich, die über selbstständige Organisationseinheiten auf kommunaler Ebene verfügen, sind ebenso betroffen. Leichter haben es hingegen Länder wie Frankreich mit einer zentralistisch ausgerichteten Verwaltungsorganisation, bei der keine unterschiedlichen Rechtssubjekte bestehen. Eine Dilemma-Situation für die Kommunen: Einerseits wollen sie wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen lassen, was eine Teilnahme am Wettbewerb und zumindest die Möglichkeit der Hinzunahme von Privatunternehmern voraussetzt. Andererseits glauben sie aber offenbar, dass bei einer dann erforderlichen Ausschreibung ihrer Aufträge das eigene Unternehmen nicht zum Zuge kommen könnte oder ihr Einfluss schwindet. Der Weg der Privatisierung, also der Rückzug der Kommunen aus diesem Bereich, wird mit dem Hinweis auf die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung aber ebenso abgelehnt. Den Spagat zwischen der unveränderten Behandlung der kommunalen IT-Dienstleister wie einer eigenen Dienststelle und dem gleichzeitigen Beschreiten eines Weges zu wettbewerbsfähigen Unternehmen wird aber nicht gelingen. Die Kommunen müssen sich zwischen der vergaberechtlich privilegierten Erfüllung der Daseinsvorsorgeaufgaben im eigenen Zuständigkeitsbereich und der Teilnahme ihrer Unternehmen am überörtlichen Wettbewerb entscheiden. Wer wettbewerbsfähige Unternehmen will, wird nicht umhin kommen, alle Regeln des Wettbewerbs zu akzeptieren. Ausnahmepositionen gewährt das Recht nicht, sodass es für die Kommunen zu einer Entweder-Oder-Entscheidung kommen muss. Wenn der Markt funktioniert und die kommunalen IT-Dienstleister nicht durch ihre öffentlichen Gesellschafter vermeintlich geschützt werden, sollte der Wettbewerb insgesamt profitieren: Der Auftraggeber durch bessere Preise und verschiedene angebotene Modelle, die privaten IT-Dienstleister durch die Chance der Teilnahme an Ausschreibungen und der öffentliche IT-Dienstleister durch die Möglichkeit, seine Produkte und besondere Expertise auch Dritten oder zusammen mit Dritten anzubieten. Allerdings wird dann auch die Frage zu stellen sein, ob eine Beteiligung der Kommunen an den Dienstleistern überhaupt noch einen Sinn ergibt und nicht im Widerspruch zu den Privatisierungsgeboten steht. Die privaten Unternehmen haben zunächst nur die Möglichkeit, mit Hilfe des Rechts den Markt zu öffnen und Marktverschließungen zu verhindern.

Thomas Fischer ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft und Herausgeber des Blog SourcingOut.com