Für ein gutes Betriebsklima

Jede Performancesteigerung von Servern geht mit der Abgabe von noch mehr Wärme einher. Die Folgen sind hohe Betriebskosten sowie mögliche Systemausfälle. Dagegen gibt es modular erweiterbare Rack-Klimatisierungslösungen auf Basis von Flüssigkeitskühlungen.

Der Trend zu Flüssigkeitskühlungen erfasst nun auch die kompakten, sehr leistungsfähigen Systeme – besonders solche mit Blade-Servern

Kompakte Server, die in Racks montiert sind, erreichen heute Rechenleistungen, die noch vor wenigen Jahren den Supercomputern vorbehalten waren. Modular lässt sich Rechenleistung heute »on demand« in den Server-Racks nachrüsten und abrufen. Durch die extreme Miniaturisierung entstehen jedoch auf kleinstem Raum – neben der Rechenleistung – auch hohe Verlustleistungen, die beherrscht werden müssen. Alle elektronischen Bauteile sind extrem hitzeempfindlich und beeinflussen dadurch die Verfügbarkeit der Computer und deren Lebensdauer. Jedes Grad über den Idealbedingungen verkürzt die Lebensdauer. Zur Verdeutlichung: Hochleistungsserver wie die neuen Blade-Server liefern die Abwärme, die zum Betrieb einer Sauna ausreichend wäre.

In der Vergangenheit waren nicht nur die Rechenleistungen geringer, sondern auch die Packungsdichte der aktiven Komponenten. Zwar war Kühlung schon immer nötig, aber oft reichte die beschleunigte Selbstkühlung durch entsprechende Lüftersysteme. Heute kann eine CPU bereits mehr als 130 W/cm2 produzieren – das entspricht zwei Standard-Glühlampen auf der Fläche eines Fingernagels. Was bei einem einzelnen System noch leicht zu beherrschen ist, kann mit steigender Packungsdichte in einem Rack zur Herausforderung werden. Somit gewinnt die Aufgabe »Klimatisierung des Rechenzentrums« einen ganz anderen Stellenwert. Trotz eines großen Angebots an Kühlkonzepten wird es immer problematischer, die Verlustleistungen mittels Luftkühlung abzuführen.

Nach Messungen und Erfahrungen aus der Praxis lassen sich bestenfalls 3 bis 5 kW Verlustleistung pro Rack mit der klassischen Doppelbodenkühlung beherrschen, die in vielen Rechenzentren existiert. In komplexeren Installationen erreichen Blade-Server bereits 10 kW Verlustleistung pro Rack. Eine weitere Verdopplung durch steigende Leistungsfähigkeit bei sinkender Baugröße ist in nicht allzu ferner Zeit absehbar.

Dieses Problem ist keineswegs nur auf Installationen in Großunternehmen beschränkt. Denn die sinkenden Kosten für MIPS (Million-Instructions-per-Second) und FLOPS (Floating-Point-Operations) sowie die steigenden Anforderungen an die Systeme betreffen gleichermaßen den Mittelstand. Und gerade hier sind üppige Rechenzentrumsräume mit gekühlten Doppelböden nicht die Regel.

Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen muss man daher entweder auf zusätzliche Rechenleistung verzichten oder mehr kostbaren Platz (Stellfläche) opfern und nicht voll bestückte Racks großzügig in einem gut belüfteten Raum aufstellen. Diesen Luxus können sich heute die wenigsten Unternehmen leisten. Gleichzeitig ist auch mit dieser Methode ein sicherer Systembetrieb nicht garantiert, denn wo genau die Luft zirkuliert und wo es möglicherweise Wärmenester gibt, lässt sich nur schwer vorhersagen.

Die bereits mit den Mainframes eingeführte Doppelbodenkühlung ist mit ihrer Luftführung den heutigen, teils extrem hohen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Denn die Mainframes hatten im Verhältnis zu Leistung und Bauvolumen keine hohen Verlustleistungen. Darüber hinaus wurden die wirklich großen Systeme bereits in der Vergangenheit mit Flüssigkeit gekühlt. Ein Trend, der nun auch alle kompakten, sehr leistungsfähigen Computer-Systeme – insbesondere solche mit Blade-Servern – erfasst.

Selbst mit Doppelboden heizt sich bei manchen einfach strukturierten Kühlinstallationen die Kühlluft im Verlauf der Luftführung von Rackreihe zu Rackreihe immer weiter auf, so dass den »letzten« Systemen im Raum unter Umständen keine ausreichend kalte Luft mehr zugeführt wird. Eine fehlerhafte Abstimmung der Luftverteilung kann im schlimmsten Fall sogar gekühlte Luft wieder aus den Schränken absaugen. Kombiniert mit Rückströmungen am Ende der Reihe entstehen Hot-Spots und klimatische Kurzschlüsse.

Ulrich Terrahe, Vorstand von Schnabel, einem unabhängigen Ingenieurbüro, das auf die Planung von Rechenzentren spezialisiert ist, erklärt: »Die größte Schwierigkeit bei der Raumklimatisierung ist die gleichmäßige Luftverteilung für die gesamte Rechnertechnik. Es ist extrem schwer, an jeden Punkt im Raum und vor jede zu kühlende IT-Komponente die richtigen Zuluftbedingungen zu bringen. Die Schrankkühlung nutzt demgegenüber den Vorteil, in einem Rack ein eigenständiges von der Umgebung unabhängiges ,Mikroklima’ zu schaffen. Sie orientiert sich ganz an den Vorgaben der Hersteller für Zuluftbedingungen. Somit ist die Schrankkühlung das leistungsfähigere und effizientere System.«

Ohne Tricks und doppelten Boden

Die effiziente Alternative zum Doppelboden ist die Kühlung von thermisch hoch belasteten Installationen im Rack vor Ort. So lassen sich nicht nur teure Gebäude-Installationen vermeiden, sondern gleichzeitig die Kühlleistung direkt zu den Wärmequellen bringen. Wichtig für den Investitionsschutz ist die Modularität jeder Lösung, denn der Kühlungsbedarf steigt parallel zu den Performance-Sprüngen der Computertechnik. Diese Tatsache fällt in den Unternehmen erst jetzt zunehmend auf, da die klassischen Infrastrukturen mit ausreichenden – und teuren – Reserven (sprich überdimensioniert) geplant wurden und daher lange ausreichend waren.

Rittal, Anbieter von Rack- und Klimatisierungslösungen hat mit neuen Konzepten und Ideen modulare Systeme hervorgebracht, die verschiedene Teile der Infrastruktur integrieren und eine »plug and play«-Nachrüstung ermöglichen. Sie sind eine große Hilfe für Planer und Betreiber von Rechenzentren. Bereits für die Planungsphase bietet Rittal eine Softwarelösung an. Sie unterstützt bei der Ermittlung der zur Leistung passenden Klimatisierungskomponenten pro Schrank. Eine Datenbank enthält Informationen über Gehäuse und Klimatisierungskomponenten sowie die Verlustleistungen gängiger Leistungselektronik.

Flüssigkeitskühlung direkt am Rack

Müssen Leistungen von bis zu 20 kW pro Rack abgeführt werden, so kommen auf Flüssigkeit basierende Klimalösungen wie Luft-Wasser-Wärmetauscher (LWWT) oder CPU-Kühlungen in Betracht. Eine der jüngsten Entwicklungen aus dem Hause Rittal ist die skalierbare Klimalösung »Liquid Cooling Package« (LCP). Damit lassen sich Rechenzentren temperaturneutral und ohne Raumveränderungen erweitern.

Die leistungsfähige Flüssigkeitskühlung für IT-Racks führt Verlustleistungen von 4 bis 20 kW pro Rack zuverlässig ab. Die Kühlleistung lässt sich über maximal drei Klimamodule standardmäßig à 4 bis 12 kW Gesamtleistung skalieren. Optional sind bis zu 20 kW pro Rack möglich. Entscheidend ist die Erweiterbarkeit im laufenden Betrieb, angepasst an den aktuellen Klimatisierungsbedarf jedes Racks. Auf diese Weise werden die getätigten Investitionen in eine Rittal-Lösung langfristig gesichert.

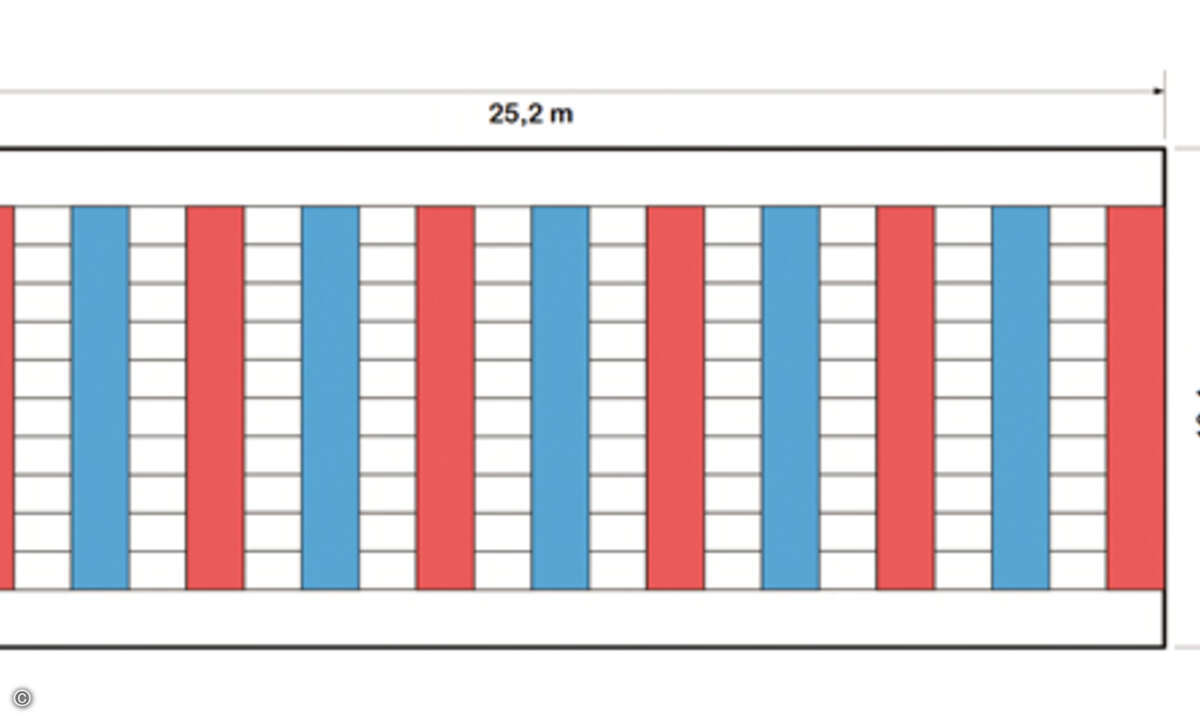

Durch auf Racks zugeschnittene Bauweise lässt sich der Luft/Wasser-Wärmetauscher an bestehende Infrastrukturen anreihen. Er wird als schmaler »Klimaschrank« anstelle einer Schrankseitenwand befestigt und sorgt für eine horizontale Kühlluft-Durchströmung im Rack ohne Hot-Spots im oberen Bereich – und ohne Verlust von Höheneinheiten im Inneren. Optionale Luftführungen garantieren eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Equipments im Rack.

Die Kühlleistung ist modular erweiterbar und eignet sich auch zur Kühlung von zwei Schränken, wenn das LCP zwischen diesen montiert wird. Mit LCP entsteht ein geschlossener Kühlluftkreislauf im Rack beziehungsweise zwischen zwei Racks. Diese rackbezogene Kühlung bietet einen sehr hohen Wirkungsgrad und bleibt für den Aufstellraum temperaturneutral, denn die Rückkühlung erfolgt über vorhandene oder neue, außen an Gebäuden installierte Rückkühlanlagen.

Wegen der Platzierung am Rack sind keine so niedrigen Lufttemperaturen wie bei der Doppelbodenkühlung notwendig. Das ermöglicht höhere Kühlmittel-Vorlauftemperaturen, denn es muss nicht ein gesamtes Rechenzentrum auf sehr niedrige Temperaturen gekühlt werden. Ein weiterer Vorteil ist die individuelle Anpassbarkeit an die Wärmelasten jedes Racks. Im Gegensatz dazu orientiert sich die Raumklimatisierung an einzelnen Hot-Spots. Somit bestimmen die ungünstigsten Bedingungen die gesamte Temperaturregelung.

Die höheren Vorlauftemperaturen wirken sich positiv auf die Energie- und damit Betriebskosten der Klimatisierung aus. Sie errechnen sich im Wesentlichen aus dem Leistungsbedarf für die Ventilation, die Umwälzung des Kühlwassers und die Rückkühlung des Kühlmediums. Die Energiekosten steigen, je mehr Kälte mit Hilfe von Kältemaschinen erzeugt werden muss. Der Nutzungszeitraum der freien Kühlung hängt neben der Außentemperatur von den Volumenströmen der Kühlmedien und der Zulufttemperatur in den Raum (Raumklimatisierung) beziehungsweise in den Schrank (Schrankklimatisierung) ab. Hierbei ermöglicht die höhere Zulufttemperatur bei einer Schrankklimatisierung die längere Nutzung der freien Kühlung.

Neben der Kühlungsthematik darf nicht unerwähnt bleiben, dass bei leistungsstarken Rechner-Installationen auch die Energiezufuhr gesichert werden muss. Dafür bietet Rittal im Rahmen seines »RimatriX5«-Konzepts ein abgestimmtes Lösungsportfolio an. Es beginnt bei der Stromversorgung mit intelligenter Unterverteilung sowie unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) und berücksichtigt darüber hinaus bessere Platzverhältnisse im Rack ebenso wie abgestimmte Sicherheits- und Monitoring-Lösungen. Ralf Dahmer, Director Product-Management IT-Solutions, Rittal