Kliniken vernachlässigen IT-Risikomanagement

Kliniken vernachlässigen IT-Risikomanagement Security Management wird vielerorts noch sträflich vernachlässigt. Dabei können entsprechende Lösungen zu Vorteilen im Kampf um die Patienten führen.

In Deutschland entstehen durch Computerviren und Datenmissbrauch volkswirtschaftliche Gesamtschäden in Höhe von jährlich rund 18 Milliarden Euro, ist der Security-Dienstleister Netsecure sicher. Illegale Zugriffe auf die Informationstechnologie erweisen sich aber nicht nur bei Bankgeschäften oder im elektronischen Handel als besonders sensibel. Auch Einrichtungen im Gesundheitswesen sind auf den Schutz einer lückenlosen IT-Sicherheit angewiesen. Überraschend ist dabei, dass fast zwei von drei Kliniken Mängel in der Informationssicherheit aufweisen. Patientendaten sind gefährdet, klinische Arbeitsabläufe geraten ins Stocken. Durch ein umfassendes IT-Risikomanagement könnten die Gesundheitseinrichtungen mögliche Schwachstellen erfassen und angemessen auf Bedrohungen reagieren. Der positive Effekt: Die mit dem Datenmissbrauch verbundenen Haftungsrisiken sinken. Das IT-Risikomanagement wird dabei in das Gesamtrisikomanagement der Klinik integriert. Allerdings räumen bisher nur vier von zehn Krankenhäusern der Einführung eines IT-Risikomanagementsystems die notwendige Priorität ein. Die Prognose für das laufende Jahr ist wenig ermutigend. Denn auch in den kommenden zwölf Monaten beabsichtigen lediglich vier von zehn Klinikentscheidern in eine Anpassung ihrer IT-Systeme zu investieren. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie »Krankenhaus Trend« von der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting und KlinikManagement Aktuell. Die Folgen der Zurückhaltung im IT-Risikomanagement werden von den Klinikentscheidern weitgehend unterschätzt. So sind die Gesundheitseinrichtungen dazu angehalten, die persönlichen Daten der Patienten zu schützen. Denn nur der Patient hat das Recht, über die Preisgabe und Verwendung seiner Informationen gegenüber Dritten zu bestimmen. Verletzt der behandelnde Arzt die ihm standesrechtlich auferlegte Schweigepflicht, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren (§ 203 StGB). Darüber hinaus kommt dem Datenschutz auch im Wettbewerb um die Dienstleistungen am Patienten eine bedeutende Rolle zu. Rund neun von zehn Befragten würden sich beispielsweise nicht bei Ärzten oder in Krankenhäusern behandeln lassen, wenn sie das Gefühl haben, dass der korrekte Umgang mit persönlichen Daten nicht gewährleistet werden kann. Trotz möglicher wirtschaftlicher Konsequenzen aus einer unzureichenden Sicherheit der IT investiert derzeit nur rund jedes dritte Krankenhaus in den Schutz von Patientendaten.

Sicherheit braucht Regeln

Mithilfe der sogenannten Business Impact Analyse ist es den Kliniken möglich, kritische Abläufe in der IT sowie dem Kerngeschäft ausfindig zu machen und mögliche Ausfallfolgen zu analysieren. Das Krankenhausmanagement kann auf der Basis der gewonnenen Informationen so die maximale Zeit bestimmen, nach welcher der Betrieb bei einem Ausfall wieder gewährleistet sein soll. Darüber hinaus sind vor allem Information-Security-Management-Systeme (ISMS) geeignet, durch Erhebung und Behandlung aller IT-Risiken ein angemessenes Niveau der Informationssicherheit im Krankenhaus zu definieren, zu erreichen und durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zu erhalten oder zu steigern. Durch ein entsprechendes Vorgehensmodell sind die Kliniken in der der Lage, sämtliche Risiken, wie beispielsweise unerlaubte Zugriffe auf Patientendaten, zu erfassen. Die Gesundheitseinrichtungen können so auf entsprechende Verstöße gezielter reagieren. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht ausschließlich auf der technischen Seite der IT-Sicherheit, sondern auch auf dem verantwortungsvollen Umgang aller Angestellten mit sensiblen Informationen. Dafür legt die Klinikleitung übergreifend gültige Regeln für den Umgang mit den Daten fest. Um das medizinische Personal für das Problem der Informationssicherheit zu sensibilisieren, sollten die Kliniken ihre Mitarbeiter speziell schulen. Ergänzend dazu werden mögliche Strategien festgelegt und die verantwortlichen Kontrollkräfte bestimmt. Als kritischer Erfolgsfaktor beim Management der Informationssicherheit erweist sich dabei vor allem das Aufspüren von Schwachstellen, und den daraus resultierenden IT-Risiken.

Schlechte Kommunikation erschwert Risikoerfassung

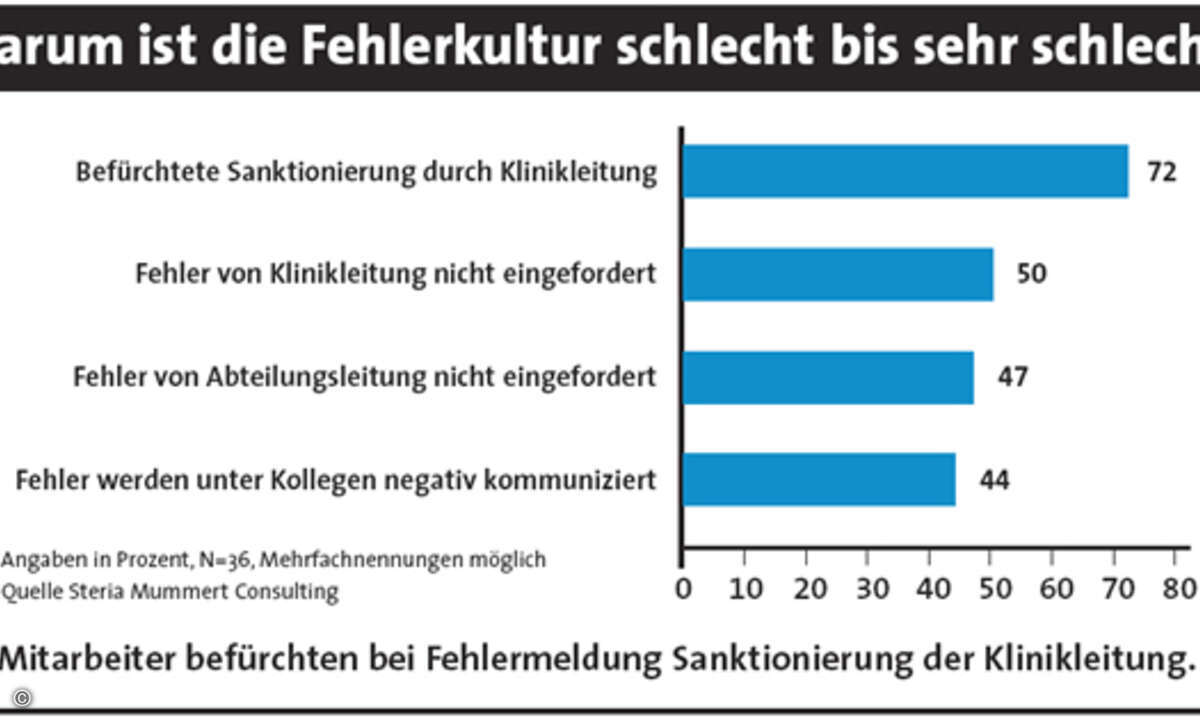

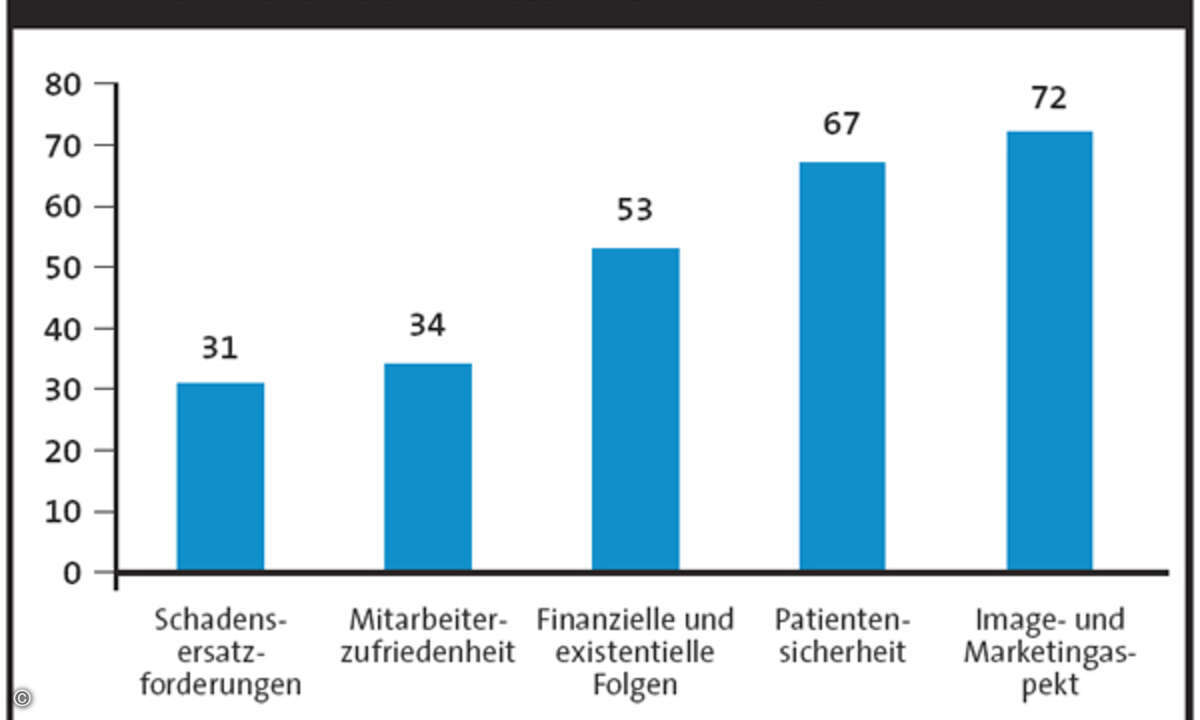

Um mögliche Sicherheitsvorfälle und damit verbundene Schäden frühzeitig im System zu erkennen, muss sich das medizinische Personal untereinander ausführlich austauschen. Der notwendige Informationsfluss scheitert jedoch häufig an den kommunikativen Schnittstellen zwischen den Abteilungen. Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser beurteilen die Kommunikation in ihrem Haus als schlecht bis sehr schlecht. Der Grund: Fast drei von vier Topmanagern gehen davon aus, dass das Klinikpersonal mögliche Fehler oder »Beinahe-Fehler« nicht meldet, da sie Sanktionen der Leitungsebene fürchten. Rund die Hälfte gibt dagegen als Ursache an, dass die Kommunikation von der Klinikführung nicht aktiv eingefordert wird. Um die Mitarbeiter anzuhalten, mögliche Schwachstellen zu melden, setzen die Krankenhäuser häufig auf sogenannte »Critical-Incident-Reporting-Systeme«. Sie ermöglichen es den Angestellten, sogenannte »Beinahe-Fehler« (near misses) anonym anzuzeigen. Die wertvollen Informationen, die aus den kritischen Erfahrungen gewonnen werden, können entscheidend dazu beitragen, künftig schwerwiegendere Vorfälle zu vermeiden. Eine besondere Herausforderung in Sachen Datenschutz stellt zudem die gemeinsame Nutzung der Patientendaten durch das medizinische Personal dar. Im Fokus steht dabei die elektronische Patientenakte. Auf dem speziellen Datenträger werden neben den persönlichen Daten des Patienten alle Untersuchungsergebnisse, wie beispielsweise Blutwerte, Röntgenbilder oder EKG-Diagramme, gespeichert. Neben den Krankenhausärzten erhalten auch niedergelassene Mediziner mit Zustimmung der Patienten einen Zugriff auf die Akte. Der positive Effekt: Die Gesundheitsakteure können besser und kostengünstiger bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Doppel- sowie Fehlbehandlungen werden reduziert und die Liegezeit der Patienten verkürzt. Doch auch hier ist bei der Umsetzung Vorsicht geboten. Um einem Missbrauch von sensiblen Daten vorzubeugen, sollte dem Zugriff auf die elektronischen Patientenakte ein Berechtigungssystem vorgeschaltet werden, das die Benutzung der Daten kontrollierbar macht. Vor allem User-Management- und Single-Sign-On-Systeme ermöglichen hier eine hohe Sicherheit. Der behandelnde Arzt erhält innerhalb des Krankenhauses, nach einmaliger Eingabe eines Passwortes Zugang zu den benötigten Patientendaten und allen notwendigen Anwendungen. Der Zugriff basiert dabei auf exakt abgestimmten Berechtigungsstrukturen. So wird das Risiko des Datenmissbrauchs minimiert. Die Voraussetzung für den sicheren und effizienten Betrieb der klinikeigenen IT ist darüber hinaus eine genaue und aktuelle Dokumentation der IT-Landschaft. Durch das Erfassen der jeweiligen Systeme und IT-Prozesse sinkt vor allem die Abhängigkeit der Krankenhäuser von einzelnen Know-how-Trägern. So ist es dem Klinikpersonal beispielsweise beim Ausfall des elektronischen Personaleinsatzplans leichter möglich, die Missstände ohne den Verantwortlichen für das IT-Verfahren zu beheben. Beim Aufbau eines entsprechenden Systems sollten sich die Klinikentscheider an bestehenden Standards wie der ISO/IEC 27001:2005 oder den IT-Grundschutzkatalogen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientieren. Etwa 70 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte in den Krankenhäusern sehen im Risikomanagement einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Denn öffentlichkeitswirksame Schäden durch Missbrauch der Patientendaten beispielsweise, kann zu massivem Image- und damit Umsatzverlust führen. Darüber hinaus sehen vier von zehn Krankenhausentscheidern im Risikomanagement die Möglichkeit weitere Kosten einzusparen. Ergänzend dazu liegt den Klinikchefs die Sicherheit des Patienten auf dem Herzen. Mehr als zwei von drei Krankenhäusern wollen sich auf diese Weise gegenüber ihren Wettbewerbern behaupten.

Olaf Janssen, IT-Sicherheitsexperte von der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting