Facility-Management als IT-Disziplin

Die Unternehmensbereiche Facility-Management und IT wachsen zusammen. So dient ein modernes Computer-Aided-Facility-Management-System (CAFM) als zentraler Aufbewahrungsort für Informationen über Gebäude und physische Anlagen eines Unternehmens. Es bietet eine einheitliche Methode, die Bereiche eines Gebäudes und das Inventar eines Unternehmens zu verwalten, zu überwachen und zu warten. Entscheidend für eine reibungslose Integration einer solchen Lösung sind die Schnittstellen zu den verschiedenen Anwendungen im Unternehmen.

Unter Facility-Management (FM) versteht man grob alle Prozesse, die sich auf die Verwaltung, Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen beziehen. Erste Lösungen für CAFM kamen aus dem CAD-Umfeld und ergänzten die Gebäude- und Raumpläne mit den Informationen aus FM-Systemen. Die dreidimensionale Darstellung von Gebäuden kombiniert mit den unterschiedlichsten Messwerten oder Inventarlisten erhöht die Anschaulichkeit, schafft Kostentransparenz und erleichtert das Erkennen von Einsparpotenzialen. Es unterstützt Notfall- sowie Präventiv-Wartungsmaßnahmen und erlaubt zum Beispiel eine Prognose und Budgetierung von Wartungsarbeiten. CAFM-Applikationen helfen somit bei der Planung, Überwachung und der Verwaltung von Flächen und Anlagen. Sie erleichtern das Management und Routinewartungen von Gebäuden und Services, helfen bei der Kontrolle von Ressourcen und bieten einen Helpdesk, um die einzelnen Maßnahmen bearbeiten zu können. Inzwischen gibt es die unterschiedlichsten CAFM-Lösungen, angefangen bei Nischenanbietern, die nur einen kleinen Ausschnitt bedienen, bis hin zu Generalisten.

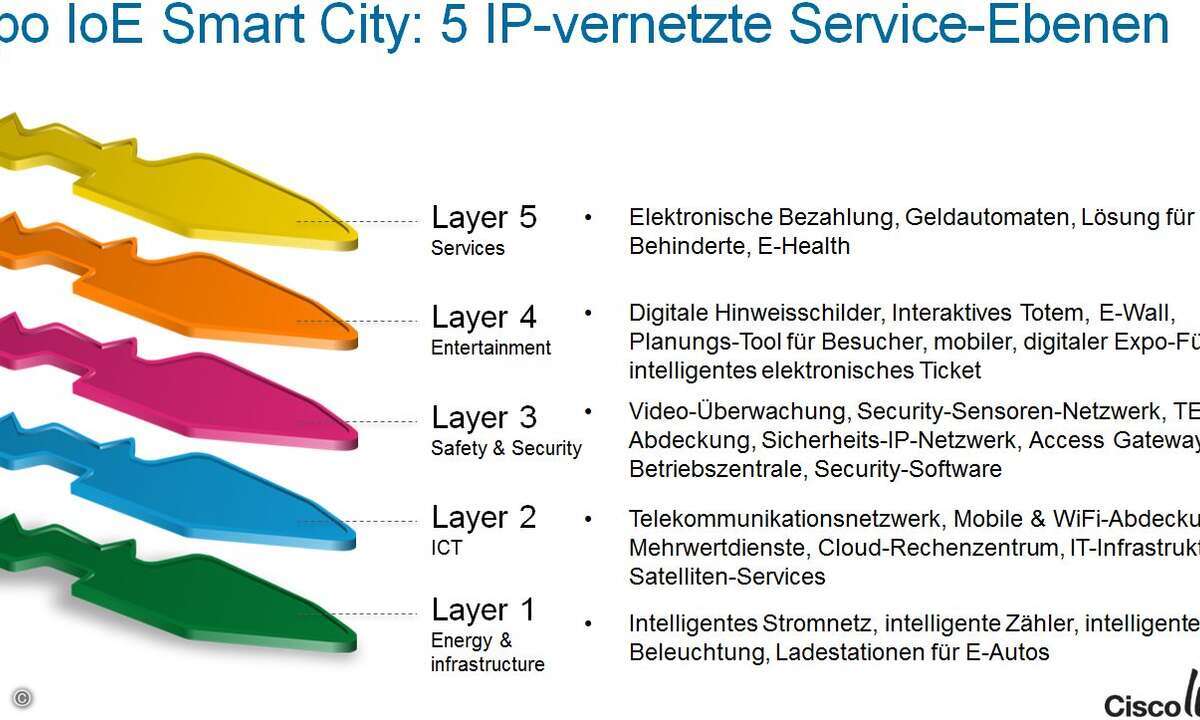

Entscheidend sind die integrativen Schnittstellen für die sehr unterschiedlichen Anwendungswelten. Offene Standards sollen einen Datenaustausch mit anderen Abteilungen wie beispielsweise der Buchhaltung vereinfachen. Auf Druck von Facility-Managern setzen die Hersteller vermehrt auf Web-basierte oder On-Demand-Services. Somit fällt das Management der Gebäude zunehmend in den Bereich der IT. Zentralisierte Facility-Management-Systeme, die über einen Leitstand große Gebäude und Anlagen überwachen, gehen immer mehr zu offeneren IT-Infrastrukturen über und nähern sich wie früher die Telekommunikation der IT an. Bedenken hinsichtlich der Informationssicherheit, das Festhalten der Hersteller an ihren proprietären Systemen sowie die Ablehnung der IT-Abteilung bremsen zwar die Geschwindigkeit dieses Wandels, aber er gewinnt zunehmend an Eigendynamik. So werden künftige FM-Infrastrukturen noch stärker integriert sein und sich nicht nur auf ein automatisiertes, von der IT unterstütztes FM stützen. Die langfristige Vision ist, die Betriebsgebäude individuell nach Kundenwünschen, Unternehmenskriterien und -richtlinien zu verwalten.

Die Schwierigkeit einer erfolgreichen Integration von IT- und FM-Systemen liegt derzeit am Mangel einer standardisierten industrieweiten Sprache. Dafür sind grundlegende Schnittstellen notwendig, damit sich derartige Kontrollschemen entwickeln können. Dies könnte über eine Abstraktionsebene realisiert werden, damit Programmierer oder Anwender nicht die Sprache der Kontrollsysteme lernen müssen. Dazu entwickelt in Deutschland zum Beispiel die GEFMA (German Facility Management Association, also der deutsche Verband für Facility-Management) entsprechende Standards, die es ermöglichen sollen, diese Systeme innerhalb des IT-Management-Rahmens zu verwalten.

Kriterien für eine CAFM-Einführung

Um von einem Facility-Management-System zu profitieren, muss die Geschäfts- und FM-Leitung herausfinden, welchen Nutzen eine derartige Lösung dem Unternehmen bringen könnte. Dazu ist es notwendig, die richtige CAFM-Lösung für die Unternehmensbedürfnisse zu identifizieren.

FM- und IT-Leiter, die planen, ein CAFM-System einzuführen, sollten deshalb zunächst spezifizieren, welche Funktionen für das Unternehmen sinnvoll und notwendig sind und welches Budget sie dafür vorsehen können.

Was soll sich mit der Einführung des Systems zum Beispiel verbessern? Wie sollen die Risiko-Management-Prozesse dokumentiert werden? Welche Reports für welche Zielgruppen sind nötig? Und bis zu welchem Grad sollen welche Anwendungen integriert werden?

Das verantwortliche Projekt-Team sollte bei der Budgetabschätzung auch die Kosten für die Einbindung bestehender Daten und Systeme sowie für die Anpassung bisheriger Arbeitsweisen berücksichtigen. Sorgfältig bedacht werden sollte auch die Anzahl der User-Lizenzen sowie die Verwaltung von Zugriffsrechten und -arten (Web- oder Remote-Zugriff). Entscheidende Kriterien sind darüber hinaus die Skalierbarkeit des Systems, die wirtschaftliche Stabilität des Herstellers sowie dessen Support-Leistungen. Wie geht er zum Beispiel mit Änderungswünschen (Customizing) um? Darüber hinaus gibt es Angebote für dauerhafte Lizenzen, Leasing-Varianten sowie Outsourcing-Angebote von Hosting-Dienstleistern.

Ist das System gewählt, sollte es im Rahmen eines Implementierungsplans im vorgegebenen Zeitplan mit den festgelegten Funktionen vorinstalliert und mit Third-Party-Anwendungen getestet werden. Erst nach der nicht zu vernachlässigenden Schulungsphase der Mitarbeiter kann es dann online gehen. Das Projekt-Team des Unternehmens sollte in allen Phasen eine aktive Rolle einnehmen, um das System erfolgreich in den Live-Betrieb zu bringen.

Fazit

Informationen zählen zu den wichtigsten Ressourcen für Facility-Management-Abteilungen. Deshalb ist es essenziell, dass man über Prozesse verfügt, die den vollen Wert gesammelter Informationen ausschöpfen. Dabei bringt eine gewerke- und abteilungsübergreifende Mangement-Oberfläche deutliche Vorteile gegenüber papierlastigen Prozessen und Insellösungen.