Physik meets Informatik

Computer Aided Facility Management (CAFM) spannt mithilfe der IT einen Bogen zwischen Physik und Ökonomie von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen eines Unternehmens. Als vergleichsweise junger Ableger des klassischen Facility Managements (FM) nimmt CAFM derzeit dramatisch an Fahrt auf. Mit der Computeranlage und den darauf laufenden Anwendungen als eine der wertvollsten Einrichtungen eines Unternehmens gewinnen Aspekte wie beispielsweise physikalischer IT-Schutz und Gebäudesicherung an Bedeutung.

Die "Facility Management 2006" in Frankfurt (7. bis 9. März) hatte dieses Jahr im Schatten der

fast zeitgleich beginnenden CeBIT in Hannover sicher keinen leichten Stand. Dennoch konnte die

reine FM-Fachmesse nach Angaben des Veranstalters den Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen. 173

Aussteller (2005: 134) präsentierten auf 4900 Quadratmetern Ausstellungsfläche (2005: 4200)

Produkte und Dienstleistungen zu allen Facetten des Facility Managements. Mit 3634 Besuchern fanden

allerdings nur unwesentlich mehr Spezialisten den Weg nach Frankfurt, als zur

Vorjahresveranstaltung – da waren es 3423. Neben FM-Komplettdienstleistern wie zum Beispiel Bayern

FM, DB Services, Deteimmobilien, Infraserv Höchst, Sauter FM, SKE, Stangl und WISAG sowie

FM-Beratungsunternehmen wie Cgmunich, Reality Consult, Isar 1 und Rödl & Partner standen auch

die meisten Anbieter aus dem Sektor Computer Aided Facility Management auf der Ausstellerliste.

Darunter waren Unternehmen wie 1000 Hands, Archibus, Aperture, BFM (Keylogic), Clib, Conject,

Faciware, FMK, Graphisoft, Hermos, Loy & Hutz, Nemetschek Crem Solutions, Neumann &

Partner, Pit-Cup, Planon und Speedikon FM, um nur einige Namen zu nennen. SAP ging lieber nach

Hannover, auch wenn die Walldorfer mit "Real Estate" seit einiger Zeit ebenfalls ein

Facility-Management-Modul für ihr R/3-, beziehungsweise Mysap-System anbieten (Schwerpunkt auf

Immobilienmanagement). Sowohl die Messe Frankfurt als auch die GEFMA (German Facility Management

Association) als wichtigster Branchenverband und ideeller Träger der Messe zeigen sich zufrieden,

wenngleich die zeitliche Überschneidung mit der CeBIT in diesem Jahr sicher etwas unglücklich

war.

Das Facility- beziehungsweise Gebäudemanagement (Letzteres gilt als der für viele Unternehmen in

erster Linie relevante Bereich des FM – FM bezieht neben den Gebäuden auch das oder die

Betriebsgelände mit ein) wurde von den potenziellen Adressaten lange Zeit sehr stiefmütterlich

behandelt. Da es nicht direkt die Kernprozesse eines Unternehmens berührt, behandelten es viele als

lästige Zusatzaufgabe. Per Definition bezeichnet FM/Gebäudemanagement jedoch die Verwaltung von

Gebäuden und Dienstleistungen zur Unterstützung und Verbesserung eben der Unternehmenskernprozesse.

Es ist demnach die Aufgabe des FM dafür zu sorgen, dass den Mitarbeitern alles zur Verfügung steht,

damit sie sich voll und ganz ihrer Arbeit widmen können. Es geht also sehr wohl um

Produktivitätssteigerung – allerdings indirekt durch die Optimierung der Rahmenbedingungen. Mit der

Durchsetzung dieser Erkenntnis steigt inzwischen auch die Akzeptanz für das Gebäudemanagement.

Effizientes Gebäudemanagement braucht elektronische Unterstützung – beispielsweise durch

geeignete Software. Auch diese Erkenntnis ist in der Branche inzwischen unumstritten. Allerdings

läuft die Wahl eines CAFM-Systems nicht so einfach wie beispielsweise die einer Textverarbeitung.

Ein FM-Programm als solches gibt es schlechthin nicht – vielmehr besteht CAFM aus einer Vielzahl

unterschiedlicher Komponenten, die je nach Unternehmen individuell ausgesucht sein wollen. Grund

ist die Komplexität der Thematik. So müssen beispielsweise Elemente aus der unternehmensweiten

Ressourcenplanung (ERP – Enterprise Resource Planning), der Personalplanung (HR – Human Resources)

und Gebäudeplanung (CAD-Systeme) in das Facility Management einbezogen werden. Anders wäre

gewinnorientiertes Facility Management nach Auffassung von Kennern der Szene nicht möglich. Genau

daran soll es jedoch mangeln. Von den wenigen Unternehmen, die bereits CAFM-Software nutzen, würden

die meisten lediglich Facility Administration betreiben. Das oberste Ziel des FM – durch

Produktivitätseffekte hohe Einsparungen zu erzielen – bliebe unerreicht.

Neue Technologien verändern Bild des FM

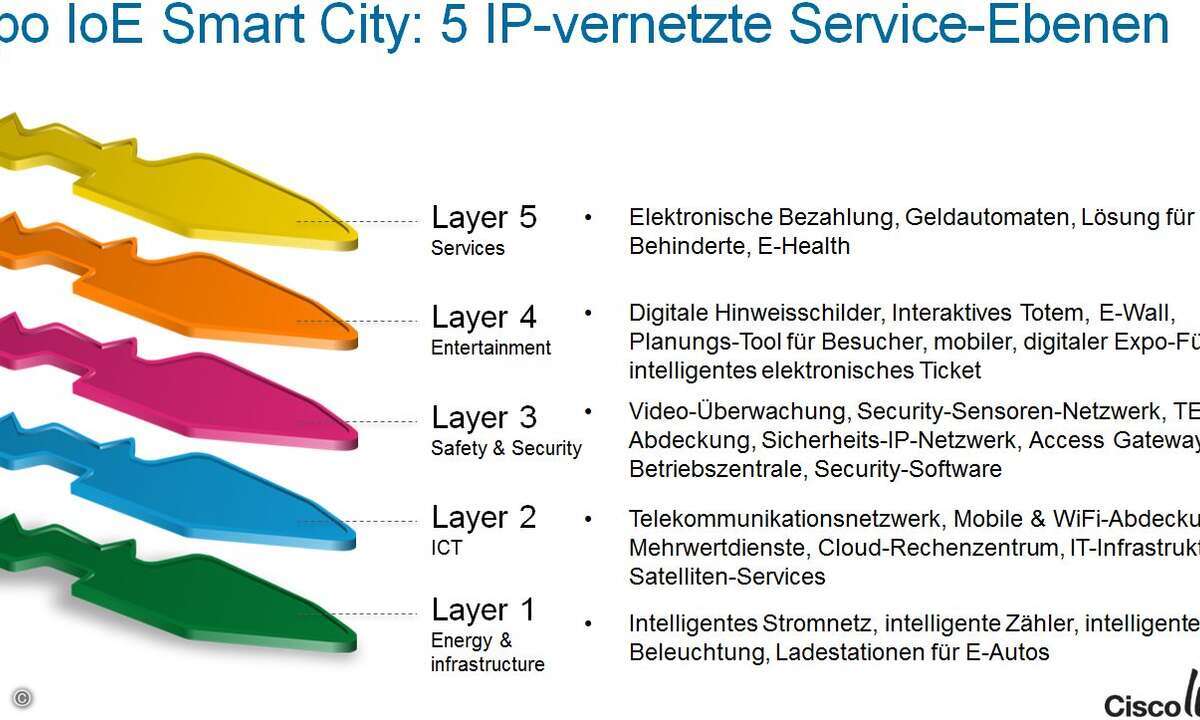

Nicht nur die Komplexität, auch die Dynamik des FM macht das Thema nur schwer greifbar. Computer

und Sensoren (Temperatur, Bewegung, Erschütterung, Rauch etc.) im Verbund mit modernen

Kommunikationstechnologien wie dem Internet und Drahtlosnetze sorgen für einen beständigen Wandel

vieler Teildisziplinen des FMs. Gleichzeitig liefert die IT jedoch auch die adäquaten Werkzeuge, um

die massiven Veränderungen managementtechnisch souverän zu bewältigen. In der Praxis müssen die

entsprechenden Tools allerdings erst mit den Werkzeugen des FMs zusammenwachsen – ein allmählicher

Prozess, der noch viel Arbeit – vor allem bei der Schaffung geeigneter Schnittstellen –

erfordert.

Einige Beispiele aus der Gebäudesicherheit, eine der elementaren Funktionen des FMs –

veranschaulichen den Wandlungsprozess. So sind heute in sehr vielen Gebäuden Videokameras

installiert, beispielsweise zur Überwachung des Eingangsportals. In der klassischen Analogwelt gibt

es dafür ein eigenes, von der IT völlig getrenntes (Koaxialkabel-)Netzwerk, und die Möglichkeiten,

Prozesse wie die Videoauswertung und -dokumentation zu automatisieren, sind sehr beschränkt.

Inzwischen entscheiden sich Unternehmen vermehrt für über die IT-Verkabelung anschließbare

(IP-)Digitalkameras, die bei der Bildqualität durchaus mit den analogen Kameras mithalten können.

Darüber hinaus liefern sie jedoch auch Material, das für die direkte Integration in das FM-System

geeignet ist. Beispiele sind Ereignisprotokolle oder Szenen und Ausschnitte mit erhöhtem

Aufmerksamkeitswert. Dies und vieles mehr erledigt die Software für das Videoüberwachungsmanagement

automatisch.

Noch klarer werden die Veränderungen an zwei Beispielen der physikalischen Gebäude-

beziehungsweise IT-Sicherheit. Physikalische IT-Sicherheit umfasst alle Maßnahmen, die IT-Systeme

wie Server und Storage-Einheiten, die Datenträger und die dazugehörige Infrastruktur wie

Klimaanlagen, USV-Systeme und die Verkabelung vor Schäden durch äußere Einwirkungen wie etwa Rauch,

Feuer, Staub, Wasser und Feuchtigkeit etc. sowie natürlich auch vor Diebstahl schützen. Unternehmen

wie etwa Lampertz (gehört zu Rittal International) sorgen mithilfe von USVs, Klimaanlagen und

Überwachungseinheiten für die richtige Betriebsumgebung. "In Zukunft wird es nicht mehr nur um den

rein physikalischen IT-Schutz gehen", so Michael Girg, Geschäftsführer bei Lampertz. "Im Rahmen der

immer öfter geforderten ´Business Continuity´ werden Themen wie Sicherheitsanalyse,

Risikomanagement, Projektmanagement, Notfallhandbuch und regelmäßige Audits immer wichtiger. Zur

statischen Physik addiert sich also eine dynamische, stark service- und informationsorientierte

Ebene, die viel Potenzial für die Integration in ein CAFM-System bietet.

Auch die Gebäudezutrittskontrolle ist ein gutes Beispiel für die Dynamik des FM. Längst geht es

hier nicht mehr nur um das elektronisch dokumentierte Verwalten physischer Schlüssel. Intelligente

Schlüssel etwa in Form von Chipkarten oder Code-Tastaturen erlauben eine differenzierte

Rechtevergabe und – noch entscheidender – die Rechte können dynamisch im laufenden Betrieb geändert

werden. Einschlägige Hersteller wie zum Beispiel Simons Voss und Winkhaus sind mit elektronischen

Schließzylindern auf dem Markt, die sich jederzeit über ihre Programmierung an flexible und sich

ändernde Gegebenheiten anpassen lassen. Den PINs, mit denen sich die Zylinder schalten und damit

die Türen öffnen lassen, können auch individuelle Zeiten zugeordnet werden: So entsperrt

beispielsweise der Code des Wartungstechnikers nur montags die Tür, die Zahlenkombination der

Putzkolonne funktioniert dagegen von Montag bis Freitag, aber nur zwischen 17 und 19 Uhr. Ist ein

Mitarbeiter gekündigt, lässt sich sein Code an den Zylindern zeitnah sperren. Noch ist dazu ein

eigenes Programmiergerät erforderlich. Es dürfte jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich

Schließzylinder drahtlos in die IT einklinken und über eine Managementssoftware zentral steuern und

programmieren lassen. Bereits mit den aktuellen Zutrittslösungen ergeben sich zahlreiche neue

Schnittpunkte mit dem Gebäudemanagement – bei vollständiger Integration in die IT freilich dürfte

sich das Thema noch weitaus einfacher und effizienter gestalten lassen.

Standardisierung für Transparenz

Für Klarheit auf dem Gebiet des Gebäudemanagements sollen künftig auch klare Normen sorgen, so

der Wille des Europäischen Normungskomitees. Dieses hat sich im vergangenen Jahr mit zwei

Standardentwürfen eingebracht. Ziel ist es, Gebäudemanagern europaweit vergleichbare Kriterien in

die Hand zu geben, um beispielsweise Verträge für die Nutzung der gewünschten Facilities

auszuhandeln. Der erste Europäische Normentwurf prEN 15221 beinhaltet Begriffe und Definitionen auf

dem Gebiet Gebäudemanagement. Diese Norm gliedert das Fachgebiet, liefert Grundbegriffe und die

dazugehörigen Definitionen. Ferner gibt sie eine Reihe von Beispielen für Dienstleistungen,

Aktivitäten und Einrichtungen. Der zweite Europäische Normentwurf prEN 15222 dient als Leitfaden

für die Ausarbeitung eines Gebäudemanagementvertrags. Die Norm entspricht dem wesentlichen

Grundsatz der EU-Richtlinie, wonach alle öffentlichen Aufträge eines bestimmten Umfangs den

Gebäudemanagement-Unternehmen in allen Mitgliedsländern bekannt gemacht werden müssen. EN 15222

soll vorrangig die Geschäftsbeziehungen zwischen den Gebäudemanagementunternehmen und deren Kunden

im europäischen Binnenmarkt grenzüberschreitend fördern.

Neben den einschlägigen Normierungsorganisationen sind auch Industrieverbände wie die GEFMA und

deren internationale Mutterorganisation IFMA (International Facility Management Association)

bestrebt, den FM-Markt transparenter zu machen. In ihren aktuellen und zukünftigen Projekten will

die GEFMA durch Marktentwicklung, Standards, Wissenstransfer und Netzwerk dazu beitragen, eine

Wertekultur im FM zu schaffen. Die 1989 gegründete GEFMA versteht sich (seit sie jahrelange interne

Streitigkeiten Mitte der 90er-Jahre überwunden hat) als das deutsche Netzwerk der Entscheider im

Facility Management. Etwa 400 Mitglieder haben sich im Verband organisiert, um sich gemeinsam für

Bekanntheit und Weiterentwicklung des FM einzusetzen. Zu den Früchten der Verbandsaktivitäten

zählen unter anderem zwei Standardwerke zum Thema Facility Management: das Handbuch FM (Ecomed

Verlag) und das CAFM-Handbuch IT im FM (Springer Verlag). Idee, Konzept und Autoren sind eng mit

GEFMA verbunden. Eines der wichtigsten Ergebnisse auf dem Sektor Standardisierung ist die im

letztem Jahr veröffentlichte GEFMA-Richtlinie 100, die den Begriff "Facility Management"

entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Forschung sowie dem allgemeinen Verständnis im Markt

definieren will. Ziel dieser Richtlinie ist es, die existierenden FM-Definitionen unter

Einbeziehung neuer Aspekte, Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Praxis weiter zu entwickeln.

Facility Management soll so als eine gleichwertige Managementdisziplin neben dem Qualitäts-,

Umwelt-, Arbeitsschutz-, Finanz- oder Produktionsmanagement etabliert werden. Die Richtlinie ist

eng an die DIN EN ISO 9000 (2000) angelehnt, beispielsweise in der Formulierung von Grundsätzen

oder bei den begrifflichen Definitionen. Neben der großen, allgemeinen FM-Richtlinie 100 hat die

GEFMA bereits zahlreiche weitere Richtlinien erarbeitet.

Fazit

CAFM gilt als der dynamischste und am stärksten wachsende Zweig des FM/ Gebäudemanagements.

Computerunterstütztes Gebäudemanagement ist allerdings auch noch eine sehr junge IT-Disziplin – in

Deutschland wird sie erst seit der Jahrtausendwende als lohnendes Geschäftsfeld wahrgenommen. Die

gegenwärtigen CAFM-Akteure haben damit quasi noch so etwas wie einen Pionierstatus. FM als solches

wird in den USA seit Ende der 50er-Jahre betrieben – in Deutschland und den meisten anderen

Industrienationen ist es erst seit Ende der 80er Gegenstand nennenswerter Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten. Es ist davon auszugehen, dass sich das Bild des CAFM in den nächsten

Jahren noch dramatisch verändern wird – mehr Integration von intelligenten Gebäudefunktionen

einerseits und Konsolidierung und Vereinfachung von Schnittstellen andererseits. Bereits heute hat

CAFM das Potenzial, Unternehmen in hohem Maße bei der Gestaltung eines effizienten Arbeitumfelds zu

unterstützen – das sagen zumindest die Experten. Zielgruppe für CAFM seien nicht nur die großen

Unternehmen – auch der Mittelstand könne damit eine Menge Geld sparen. Allerdings könne man durch

falsch betriebenes CAFM, etwa den Kauf teurer, nicht für das Unternehmen zugeschnittener Software

und Bindung hochqualifizierter Kapazitäten an der falschen Stelle auch eine Menge Geld in den Sand

setzen – das sagen die Kritiker. Gute Beratung ist mit Sicherheit angebracht.